毎日は掛け算(英語の学習曲線について)

英語を話せるようになろう、と決心してニューヨークに移り住んだ時、「間に合わない、間に合わない」という心の声をよく聞いた。特に最初の一年は酷くて、口癖のようにそのフレーズを聞いていた。

何がそんなに間に合わないのかというと、当時の僕はもうすぐ26歳になるというタイミングで、留学の資金からみても三年間ぐらいが帰国の目途だと思っていた。けれど英語に触れるのは高校生活以来で、しかも事実上、勉強は中学で止めてしまっていた。つまり「まっしろ」の状態から作り直すほかなかった。

だから通読しようと決めた洋書を机に置き、真っさらな英英辞書を片手に、さらには英語で書かれた文法書と対峙した時、まったく進まない、まるで歯が立たない、という状況に直面して「あぁ、これは間に合わないんじゃないか」という声を聞くことになった。

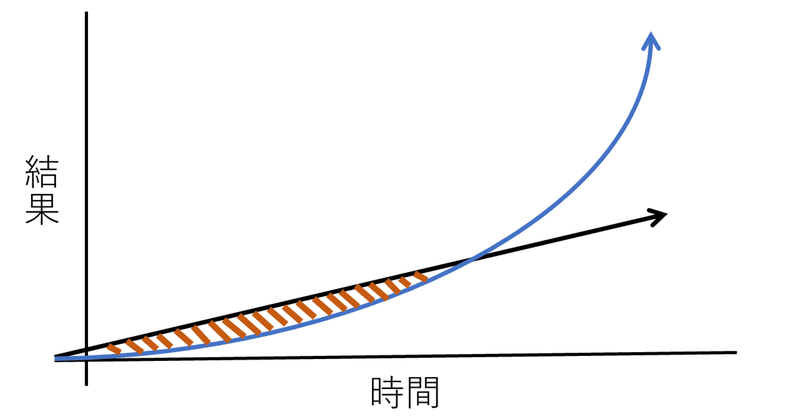

この症状はたとえば、留学一ヶ月目、二ヶ月目、三ヶ月目、六ヶ月目、といった節目に現れやすく、そんな時は「三十日間で5ページだから一年で60ページ進む、三年なら180ページ」とか計算せずにいられなかった。そして明らかになった数字を見ては三年後の自分を想い描き「まるで間に合わない」と気を揉んでいた。それもこれも、その時の僕が想像していた学習曲線はこんなだったからだ。

けれど振り返ってみるとコレ、実は大いなる誤解なんですよね。というのも、本当に文字通り「毎日」やっていると、ある時から「掛け算」が始まって、加速度的に学習スピードが向上していくから。実際の成長曲線ってのは、一直線には延びなくてホントはこんな感じ。

だから読書のたとえに戻るなら、初日なんかは数行しか進まないです。そもそも洋書の読み方がわかってないし、知っている文法もほとんどない。極端な話、一日辞書を引きまくって文法を調べまくっても、一ページの半分も進まない。これだけでも辟易する状況だけれど、さらには本の内容がまるで頭に入ってこない、いうことが起こる。そしてこんな時、決まって例の皮算用が始まる。

一日0.5ページが365日だから、合計で180ページ、従ってこの一冊を読み終えるのに、丸一年が必要になる、と。

では実際にはどうなるかというと、一年で一冊だったから、三年で三冊というふうにはならないです。むしろ仮に一年で一冊読めたなら、二年目は十冊ぐらい読めるようになる。で、三年目の終わりなんかになると、一日一冊普通に読んでる自分を発見する。「なんでこんな読めるのか自分でもわからん」みたいな感じになります。

理由には、単語の意味を調べる必要がなくなってきたり、未知の文法に出会う確率が低くなったりするといった部分もあるだろうけど、それ以上に英語の回路が頭の中に構築されていて、吸収しやすくなってるのも要因だと思います。単語に意味なんかは、意識して覚えなくても自然と頭に入ってくるし、新しい文法なんかも構造が理解できて簡単に自分の血肉となる。全体として、暗記に頼る必要がなくなり、自分の言葉という実感が感じられる。

一日に読める分量が増えるということはつまり、一日に学習できる分量が増えることを意味してます。ここまでくると「たった一日で一年目の一年分を学習できてる。来年の今頃、自分はどんな英語を話してるのか」と、思考が逆転してくる。

ちなみに僕は39歳になったとき、転職の為にプログラミングを始めました。その時はもう「毎日は掛け算」であることを知っていたので、「今からやっても遅いんじゃないか」といった躊躇はなかったです。むしろ「毎日やれば追いつける」って思ってた(かわいくないですね)

今となっては仕事でコードを書く機会はないですが、その時のプログラマの経歴を経て、今は外資でマネージメントしてます。そういう意味では「毎日は掛け算」って知ってるだけで、軽率に選択肢を捨てる必要がなくなるんじゃないですかね。

だって間に合うんだから。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?