或る「糸島の醤油蔵」伝 カノオ醤油(5) 蔵の門を叩く

(文中 敬称略)

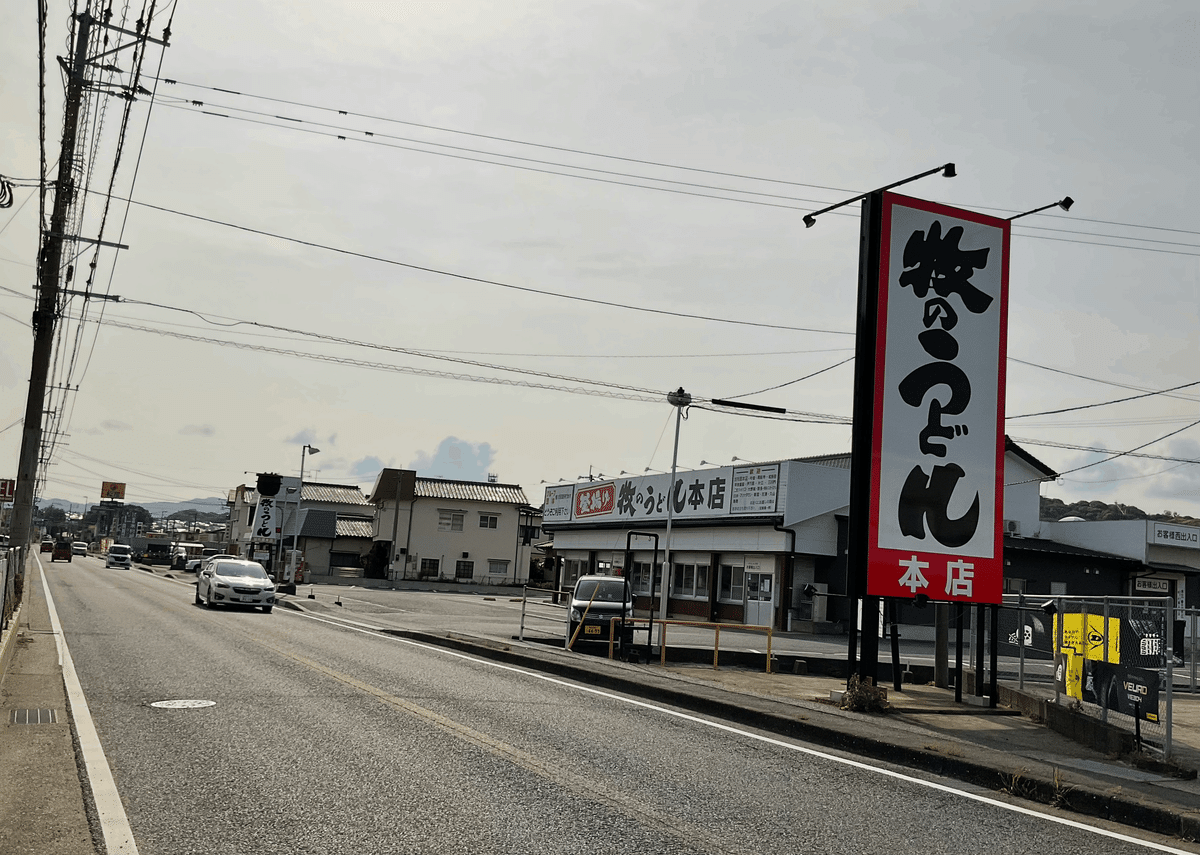

■商家の風情漂う風格の店構え、そして気になる看板。

蔵の前に立つ。

今日は、この20年来蔵訪問で一緒に動いている友人の”カネさん”と同行二人だ。彼とは佐賀県唐津市は鳴滝酒造にて正調粕取焼酎『ヤマフル』の蒸留を一緒に作業をさせてもらったこともある。醤油の原料である麦や大豆など農産物に造詣が深い人。私はそのあたり不案内なので、弘法大師に頼るが如く同行を願ったのである。

まず看板に目を奪われる。力強い雄渾な筆致、誰が揮毫したのか。

話は前後するが、見学が終わった後に蔵の当主である稗田佳昌社長(以下社長)に伺ったら、福岡の政治結社として歴史に名を残す『玄洋社』の幹部だった人によるものという。署名に”八十九翁 無庵”とある。

調べたところ、玄洋社の社員だった末永 節(みさお、1869~1960)ではないかと思われる。宮崎滔天と気脈を通じ大アジア主義と革命に奔走した政治運動家で大陸浪人、また全日本少林拳武徳会初代宗家でもあったという。そして、号は無庵。その墨跡にも豪傑の気風を感じる。

末永は1960年(昭和35)に91歳で亡くなったというから、この揮毫は死の2年前の1958年(昭和33)、今から64年前に作られた看板と思われる。察するに先々代か先代当主時代に何らかのご縁で揮毫を願ったのだろうが、そこもまた気になるところだ。

■稗田佳昌社長のご案内で、まず蔵内を一巡。

社長と奥様にご挨拶を申し上げて、さっそく蔵を拝見する。まずは玄関から入って出迎えられるディスプレイから、昭和元年頃と思われる店先の写真だ。

中央、樽を積んだリヤカーの右に、小さな女の子が立っている。二人は蔵のお嬢さんで”元祖叶姉妹”と、社長曰く。お二人が、もうひと組の叶姉妹のようにゴージャスにご成長遊ばされたかどうかは聞き漏らした。

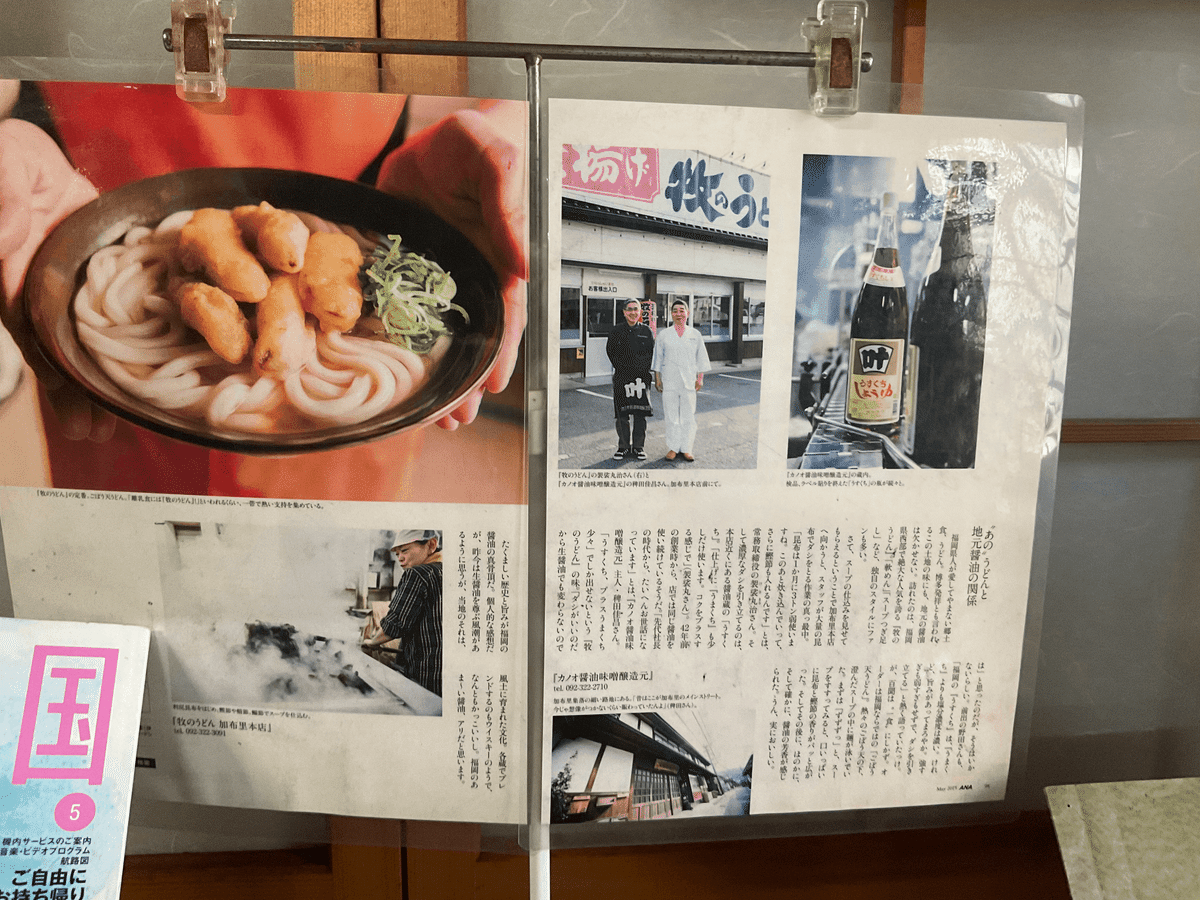

■あの『牧のうどん』との、合縁奇縁。

次はANAグループの機内誌『翼の王国』の記事、掲載されたのは2015年5月号。

記事の内容は、今や全国的にも有名になった福岡のご当地うどん店『釜揚げ牧のうどん』とカノオ醤油とのご縁である。

”牧の”といえば、あのいくら啜ってもなかなか減らないこんこんと湧き出る霊泉が如き麺の量と、継ぎ足し自由のつゆでお馴染み。随分前のこと、意地汚い客が器の葱を丸ごと山のようにうどんに盛って喰らっていた、そんな猛者を隣席で目の当たりにしたことがあった。しかし店員さんは注意しない。おおらかな社風なんだなと思った。

私はカノオ醤油公式サイトの主要取引先を見た時、”牧の”との馴れそめを確認したいと思ったが、いの一番に話が出てきた。”牧の”は加布里が創業の地、本店はカノオ醤油から歩いて13分ほどの国道202号線沿いにある。

社長:「実は、うちの先代の道敏と『牧のうどん』さんの先代の畑中立木さんが、まだ『牧のうどん』さんの開業前でしたけど、学校のPTAでご一緒していたんですよ。もともと『牧のうどん』さんは製麺所やったんですね。それで1973年にうどん店を始めるという時にお話があって、うちの醤油を使っていただくことになりました。

その後、”牧の”は地域住民に愛されて創業から49年、福岡と佐賀を中心に18店の規模に拡大している。昼時ともなると駐車場はいっぱいだ。

そして、社長は言葉をつないだ。

社長:「今うちがやっていけるのも『牧のうどん』さんのお陰なんです」

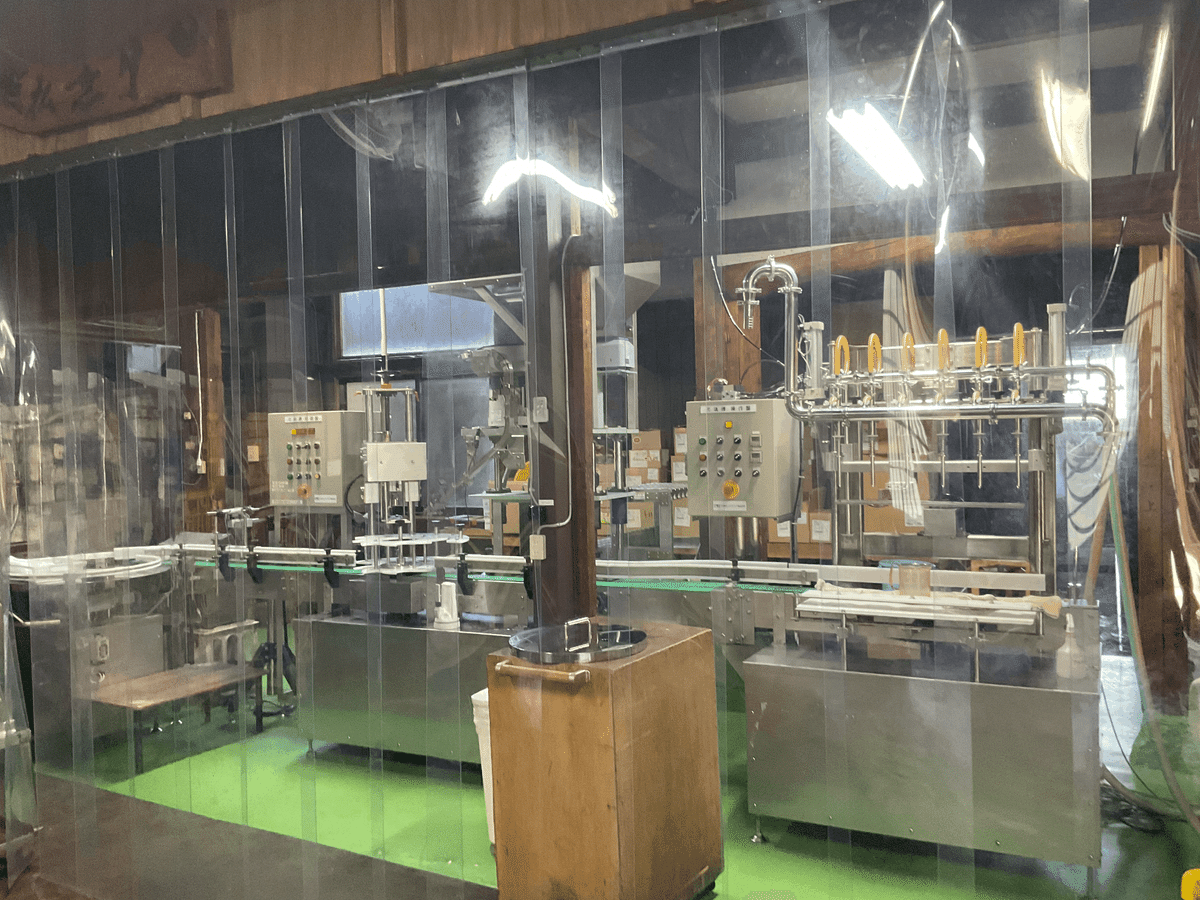

■蔵内の各設備を拝見する

さらに社長のご案内で製造設備を一巡させていただく。

主な設備を見ていこう。まずは充填機。

現在使用されている容器はペットボトルに一升瓶がメインだが、かつては木樽に入れて出荷していたとのこと。当然ではあるが、クリンリネスは行き届いている。

社長:「うちは麹室がいくつかあって、先々代(稗田立樹)と先代(稗田道敏)の時に作ったものですが、ちょっと見てみますか」

と、上がったのが母屋の二階、急な階段を昇る。いまは物置となっているのだが、古い時代の作業用の道具類が収められていた。

二階の奥にあるこの麹室(こうじむろ)は先々代の時に造られたもの。多くの麹室の例に漏れず、四方を囲む壁の中には温度調整用の籾殻が詰まっている。室内には、麹を造る際の木製の容器「麹蓋(もろぶた、こうじぶた)」が重ねられていた。

社長:「ここは先代が作ったんですが、私も色々と手を加えてます・・・・

ステンレス製の製麹槽に原料を盛り込み、種麹を振りかけて作るんです。底に小さな穴がいっぱい空いてるでしょ。ステンレスパンチプレートで、その穴から空調機の温風を送り込んで品温調節をします」(内部通風式製麹)

麹蓋での造りと比較すると、作業性と製造力が格段に上がることが了解できる。

次は蒸器。

社長:「酒造の方では、酒質とか発酵の度合いを調節するために、蒸す度合いをある程度抑えたりするでしょう? 醤油屋の場合はほぼ完全に蒸し上げます。麹菌が中までよくハゼるようにですね」

蒸された原料に種麹を塗すベルトコンベア式の種付け機。

種付けを終えた原料は、さらに新式の自動製麹装置へと送り込まれる。器内部の器具で原料の撹拌を行ったり、蒸気を送り込んで品温や湿度がコントロールできる製麹器で、最近導入したものという。

ちょうど当日は午前に出麹が終わったばかりとのことで、中身は綺麗に洗浄されていた。

そして火入れの工程。

酒の世界では「一麹、二酛、三造り」と製造工程の重要なポイントを言い習わすが、醤油では「一麹、二櫂、三火入れ」とされる。火入れは微生物による発酵を止めること(失活)、殺菌、香り付け、色味の付加などの目的がある重要な工程だ。

現在は機械化が進んで軽減はされたものの、かつて「醸造」という仕事は重労働であった。特に樽やタンクの中の諸味を撹拌する櫂入れは難儀だったそうな。私も壱岐の焼酎蔵で櫂棒を握らせてもらったことがあるが、上面に浮いて固まった諸味のぶ厚い”蓋”を掻き混ぜる作業、ヤワな身体では5分と保たない。

末端の消費者としては”手仕事”に浪漫を感じるものの、従事する人々の労苦を想えばそうそう感傷に浸るわけにもゆくまい。

■米に花と書いて「糀」。味噌用の麹を覗く。

蔵内拝見の最後は、味噌用の麹を覗かせていただく。

そういえば、店先に「麹屋」と造作された古い木製看板があった。いつ頃造られたものか。社長の話では、大風が吹いて何度も持って行かれたらしい。嵐の時は、毎度の如く蔵前の路地を突風が走り抜けるそうだ。

麹菌がハゼた、特に米の美しさ。明治期に作られた国字「糀(こうじ)」、米偏に花と書くこの字に託された思いが伝わってくる。

カノオ醤油では、麹自体をはじめ、味噌、味噌造りのキット、甘酒なども販売している。

◇ ◇ ◇

ということで、蔵内の一巡が終わった。

これから稗田佳昌社長からじっくりとお話を伺う。とはいえ、事前のお話では「かつて火事に襲われたため古い文書が残っていない」とのこと。先代以前の記録が焼失したようで、正直どうなるかと思ったのだが。

いやいや、社長の口から意外な事実が飛び出してきたのだ・・・・。

(6)へと続く