ブツ群(2010s best music) 後

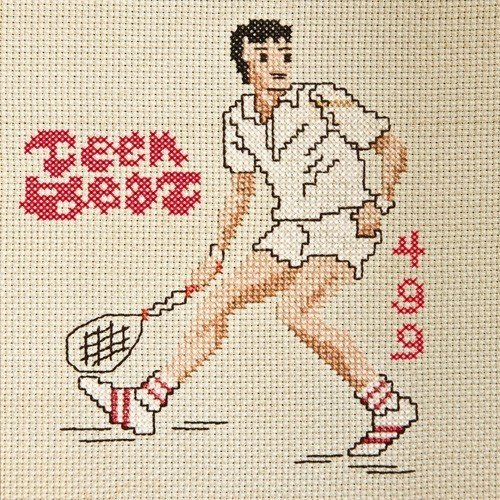

V.A. / The 2013 Teen-Beat Portable Companion (2013)

詳細知らない音源②。知るきっかけはアートワークが目に止まったからで、勝手にステッカーにしたいくらい。現在はレーベル公式からダウンロードできる(画像クリック)。

ループ・ミュージックなFang Wizard、ちょっと垢抜けすぎな宅録シンセポップStick Insect、60年代の広告みたいなCotton Candyなどなど、素性の知れぬ慎ましきホームメイドポップス集。自分がコンピのカセットテープを作っていた時は、無意識下で本作を理想としていたのかもしれない。

キエるマキュウ / HAKONIWA (2012)

ヒップホップを突き抜け、アヴァンギャルドな工作としてのサンプリング・ミュージックに達しているマキュウのラストアルバム。ピッチ上げ、モロ使い、果てはマーヴィン・ゲイの替え歌まで、あらゆる角度からのサンプリングを実践している。

タイトル曲では釈然としない日常を、「Mirai」のような曲では刹那的エログロを媒介として、311以降の混沌に浸された世界を描く。同年に出たいましろたかし『原発幻魔大戦』と並ぶ日本発狂の記憶だ。

過去からの持ち味だった過剰な下ネタは特に思うところなしであった自分だが、本作ではエロスとタナトスにまで純化したような頽廃感に惹きつけられる。通勤電車の中で聴いている最中に、隣から「シャカシャカうるせー」と飛ばされる唯一の(小さな)体験を与えてくれた一枚でもある。

Andy Stott / Luxury Problem (2012)

当時自分の中で芽生えていたワブルベースへの倦怠を後押しするどころか、断固として棄却すべきとさえ思わせた作品。ロウなビートと肌で聴けといわんばかりの低音はRaimeやDemdike Stareを、コーラス以上に官能的なリヴァーブはGrouper(全部モノクロジャケットだな)といった風に、2012年に発表された他作品と奇妙なシンクロを見せていた。本作以降はビートが控えめな音響重視のタッチになってしまい、関心が一気に離れてしまう。

クロージングに使われているアーメンブレイクは一発ネタにも聞こえたが、昨今のジャングル再評価のおかげで、より箔がつくことに。

CAN / The Lost Tapes (2012)

蔵出し音源とあなどることなかれ、オリジナル・アルバム収録曲の別テイク含めた強烈な音源がてんこもり。卓やテープを前にしてにらめっこしているといった風情の堅物さと、KISSばりとはいかずとも日々練習を重ねている愚直さが同居する不思議なバンドだと改めて思う。手に取って以降はオリジナル・アルバムを再生する機会はほぼなくなり、こればかり聴いている。

Anthony and the Johnsons / Cut the World

とにかく録音がよく、拍手が起こるたびにライヴ音源であると気付かされる。当時どん底だった私生活において、鳴っていることが許せた数少ない音楽だった。絶望や苛立ちを癒すことはできないが、それが何かをすることの動機になる。そう思い込んでいるだけに過ぎなくとも、そうさせるだけの力がある。

D.Tibet (Current 93)とアントニーのつながりを知った時は震えたし、今でも二人が自らの地位、ある種の権威を正しき方向(後続の支援や場の提供)へ使っていることには敬服する。作品が優れていること自体は大したことじゃないのだと考え始めるのは、本作に触れてからもう少し先のことであった。

BUGGE WESSELTOFT & HENRIK SCHWARZ / DUO (2011)

ピアニストとハウスDJのコラボレーション。朴訥としたエレガンスはKraftwerk級。テクノポップ時代の彼らが初期3枚をリミックスしたといえば伝わりやすいだろうか。今となっては思い出せないが、こうした曲で気持ちをゼロにしたいという焦燥も311からしばらく後は強かったと思われる。ジャケットも素晴らしい。

後にModel 500が2015年に発表したアルバムを聴いた時も本作を思い出した。

V.A. / ACID BEST HIT's (2010)

レアな一枚も挙げておくということで、国産ネットレーベル大家(?)からのコンピレーション。当時のネットレーベルの豊潤さを捉えたスナップショットと呼ぶには大げさか。タイトル通りTB-303「リスペクト」の曲が30以上でウニョウニョしっぱなしだが、ブレイクコアやチップチューンのようなスタイルが骨格になっているため、かなり雑然としている。中古屋で手に入れた90年代テクノのコンピレーションを思い出させるが、こちらは他のジャンルと交配したキメラのそのまた子供といった趣。

アートワークから楽曲まで、作り手が割と身近なところにいた(ように錯覚した)ことも印象に残る理由かな。HDDクラッシュに伴うものなのか、いつの間にか手元から消えていたのだけが惜しい。誰が参加しているかは画像クリックでお願いします。

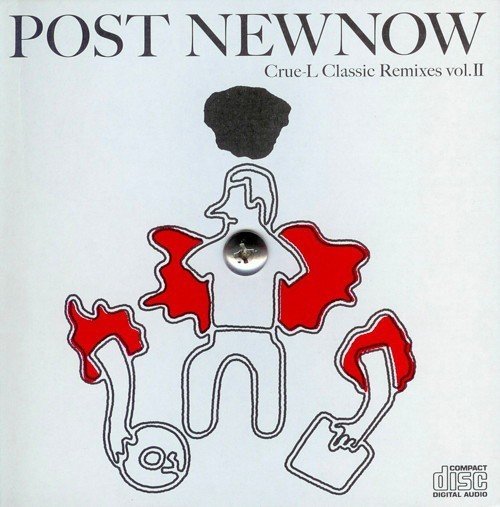

V.A. / Post Newnow - Crue-L Classic Remixes Vol.II (2010)

Crue-Lのコンピレーション。砂原良徳やゆらゆら帝国が参加していることから興味を抱いた。聴いた当時でさえ特段驚かなかった音楽だが、先に挙げた二者のように引き算で作ったようなダンス・ミュージックが心地よかったので、しょっちゅう流していた。

ネジで止めてあるパッケージは、程なくして購入したNurse With Wound & Aranosの『Santoor Lena Bicycle』と重なった。

Scoobie Do / 何度も恋をする (2010)

2010年代でよかったことは2010年があったことと、12年ごろにXBOX LIVE ARCADEで昔の名作タイトルが配信されたことくらいのものだった。

ピーカン調子の歌と詩は、もともと自分にとってリアリティ皆無な昭和エキゾティシズムですらあったが、311以前最後の夏という位置づけがなされた途端、世界が最後に耳にした言葉に聞こえる重苦しさを持つようになった。自分がこのバンドを追い続けている理由は、自らが生んだ空虚さとどう付き合っていくかを知るためなのかもしれない。作品は子供とはよく言ったもので・・・。

音は山下達郎経由のフィリーソウルまたはモータウンのコンピレーションといった風情で、2010年代の和モノ・リヴァイヴァルに先駆けともいえるはずが、当時から今まで全然話題にならず。「ガールフレンド」は名曲。

Phew / Five Finger Discount (2010)

2010年代で一番再生回数が多い作品、だろう。本人はリリース当時のインタビュー内で、SNSの普及によって他人の言葉に対して敏感になっていると明かしていた。だからこその他人の詩、言葉の受け方を改めて確認しようという試みだったのか。その後に迎えた311からのRadium Girlsを経て、『New World』で自身の言葉を発しだすPhewさんの歩みは、おぼろげだが確かに存在する松明あるいはラジウムのまたたき。

バックはジム・オルーク、山本精一、石橋英子、山本久士、Bikke、山本達久、向島ゆり子、アートワークは小林エリカ、すなわち完ぺき。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?