5/25(土) あなたの聴かない世界特別編に向けてのメモ③The Partridge Family Templeとアンポップ

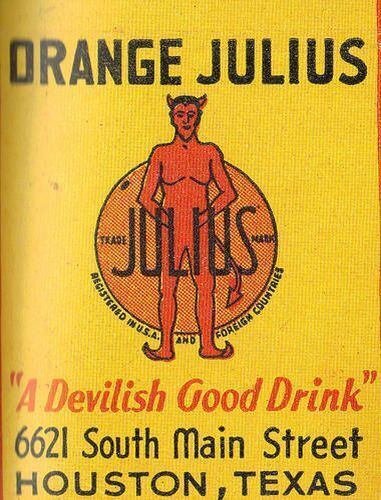

アンディ・ウォーホルは、大衆的なモノがノスタルジア(たとえばウォーホルが大量生産したマリリン・モンローのポートレートには、彼女に「失われた」という価値を与えた)を介して神話性を帯びることをポップアートとして裏付けた。この原理はフラワームーヴメントへの反発を推力にしたラヴェイのそれと共通する部分があり、両者は潜在意識に入り込む米国式消費主義=ポップで合流する。ラヴェイがテレビや映画に出演することで悪魔のイメージを浸透させていたころ、大衆向け(主に男性向け)商品の広告にも悪魔が登場した。『The Last Testament of Anton LaVey』でも多く掲載されているように、Orange Julius(オレンジ味のシェイク)やSmirnoffの、男性誌『Satan』など少なくないブランドが悪魔をアイコンに登用している。大衆的な(男性向けな)大量生産品と、禁欲の偽善を暴き、欲求の自覚を促すサタニズムは共通するものがあったのだ。

70年代後半から台頭したバーバラ・クルーガーやジャック・ゴールドスタインらハイパーリアリズムの作家たちは、レーガン時代に加速した好景気とその裏返しである大量消費あるいは軍備の発展を、象徴そのもののサンプリングによって風刺した。89年にロサンゼルスで開かれた「記号の森」展(『A Forest of Signs: Art in the Crisis of Representation』)はその総決算的展覧会であった。

こうしたレーガノミクスの反動として表現される「進歩的な」アート・シーンに不満を持つことで、必然的に周縁文化≒トラッシュ・カルチャーの世界に向かったのが後のショーン・パートリッジである。幼いころに見知らぬヒッピーの女性の家に連れ込まれた経験と、サイケデリック時代特有の大衆的フィクション(The Beatles『Yellow Submarine』やThe Monkees『HEAD!』など)に溺れたショーンにとって、悪魔をマスコット化したOrange Juliusのような企業こそアートの役割を果たしていた。彼はそれを「fan is law(楽しみこそ法なり)」として説明する。

ゆえにアントン・ラヴェイはショーンにとってその価値を理解し、利用した「本物」であった。すでに出入りしていた『RE/Search』や悪名高い『Answer Me!』誌周辺の人物とこれを共有していたショーンは、Church of Satanが88年8月8日に開いたラリーにも出席した。ある日、新聞で目にした人種差別的な内容の広告が大衆を(否定的な感情含めて)刺激するその力学こそ神であると認識していたショーンのモチベーションはこの時に絶頂を迎え、彼は同集会に出席していたダン・カペロヴィッツとアダム・スリークの三人でThe Partridge Family Temple(Pft!)を立ち上げる。

『The Partridge Family』は70年代初頭に放映された人気ドラマで、フラワームーヴメントの余韻を引きずった要素がそこかしこに見られる。自分の周囲にいる人間たちがみな古きアメリカのポピュラー文化を寵愛し、中でもこのドラマは誰にとってもお気に入りであったことから、名前が使われた。Pft!に規律のようなものはなく、この時代の文化を愛する人たちのサロン的繋がりである。唯一の決まりといえば、会員はみな「パートリッジ」の姓と自分だけの記号を持つことぐらいだ。

pft!およびショーンの芸術の基礎には、ラヴェイやウォーホルが自覚し、時にアイデンティティの確立に利用していた大衆性がある。ショーンにとってそれを象徴していたものが炭酸飲料「7up」だった。

60年代末から数年間の7upの広告は、コカ・コーラやペプシとの差別化を図るために「The UnCola」というスローガンを使用した。さらにフラワームーヴメントに浸る若者たちへ売りつけるため、デザインにはピーター・マックスら当時のサイケデリックな大物を起用している。また、90年代まで使用していた「Turn Un」は、ティモシー・リアリーの「Turn On, Tune In, Drop Out」にちなんだものだとショーンら愛好家は分析している。7upはオカルトとポップの接続の実現したサンプルだったのだ。

炭酸飲料を売るために大衆へと訴えかける催眠的な仕掛け、集団洗脳としてのポップが実現していた時代は、ショーンにとって美しく滑稽な時代だった。米国的なものにこそ神性が宿り、それはハイソなアート界の住人たちのジャーゴンを飛び越えた共通言語になるのだ、と。だからこそ、ハイパーリアリズム運動が示した米国的消費社会への風刺は、彼にとって退屈だった。

7upが頻用した「un」はショーンにとって大切なワードとなり、彼はギャラリーから排除されるような不愉快でインモラルな表現をポップに表す運動、「UnPOP」(アンポップ)を提唱する。わかりやすい例は、アンネ・フランクを超写実的に描きおこし、そこにサイケデリックな配色と幻覚的なフォルムを与えた巨大プリントだろう。ショーンは「アンネはブラウン・ゴブリン(ナチスドイツの制服の色にちなんでいる)に怯えながらヨガにはげんでいた」と説明し、彼女を凄惨な現実下で生き抜くプラグマティストとして讃えている。

西海岸発の反主流一派だったpft!だが、思わぬ角度からメインストリームに顔を出す機会があった。創始者のひとりであるダン・カペロヴィッツがAriel Pinkの「Jell-o」MVを制作したのである。Ariel Pinkはインターネット上のファイル交換や極小生産のカセットテープ・シーンにて密かに、しかし世界規模で拡散したチルウェイヴ、グローファイ、ヒプナゴギックポップなどと形容される音楽の代表格に数えられ、「Jell-o」が収録された『pom pom』はなんと4ADからのリリースだった。

上に挙げた複数の名前で形容される音楽シーンには、ジェームス・フェラーロやNeon Indianことアラン・パロモらも含まれている。ヒプナゴギックとは、英国人ジャーナリストのデヴィット・キーナンが当時提唱していたジャンル名で、その音楽性はシンセサイザーの酩酊的なサウンドやローファイな質感を足がかりに、ノスタルジアの曖昧さそのものを描くかのようだ。

意識下に沈殿する80年代米国の記憶、すなわち大量生産されたキッチュな音楽、玩具、広告もろもろの残像が魅力的な亡霊となって浮き上がる。Ariel Pinkに至っては「Jell-o」(ジェロ)をテーマにしたことで、60年代以前にまで遡り、pft!が座する領域に到達した。ジェロはベビーブームから爆発的にシェアを伸ばした米国産ゼリー食品のブランドで、戦勝国たる米国の楽観的な未来を後押しするアイコンの一つであった。チップマンクスがCMで愉快に喧伝し、かたやジェロ・ビアフラがそのアイロニカルな名前の由来に用いた(大量生産品とナイジェリアから独立するも大規模な飢餓を迎えた短命国家)ジェロは、米国的なものの象徴なのだ。

202年1月6日、ドナルド・トランプ大統領の支持者またはQアノンと呼ばれる陰謀論支持者らがアメリカ・ワシントンD.Cの連邦議会議事堂に突撃した事件が起こった。この騒ぎにAriel Pinkが突撃した側として参加したことが報じられたことは記憶に新しい(はず)。「この世界はリアリティー・ショーで神はテレビ越しに人間を眺めている」と豪語するショーン・パートリッジやボイド・ライスにとって、トランプは現実とエンターテインメントを接続し、融解させた(あるいはそうであると世界に気付かせた)存在であった。ヒプナゴギックポップの周縁とQアノン的陰謀論~反動主義の接続は、イベント当日に理解を深めたいトピックの一つである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?