3コマで分かる!認知行動療法入門

今回は『認知行動療法』の「触り」の部分を記事にしていました。皆さん、ご自身の考え方のクセ、行動のクセが私達を作っている・・・って聞いたことありますか?この「考え方のクセ」を変えて心のモヤモヤを晴らすきっかけにしよう!というのが当記事の目的です。

まず用語の解説から。「認知」とは、人によって異なる事実の捉え方、受け止め方を現わす専門用語です。この認知とともに、「うれしい」「悲しい」「怒り」「不安」など様々な気分や感情が生まれ、その感情に後押しされて、仕事に集中する、八つ当たりする、泣く・・・といった「行動」が生まれます。

このように人は、事実の受け止め方によって、それに応じた様々な気分や感情、行動を体験します。大抵の人は、普段であれば例えネガティブな受け止め方をしても、少し後で落ち着いて見ると、別の角度から考えてみることもできるものです。ところが、その苦しみが行き過ぎると、もはや別の見方や考え方ができず、次第に苦しみの深みにはまってしまいます。近年、それらうつ病、パニック障害、強迫性障害などの不安障害に悩むかたに有効な心理療法として注目をあつめているのが、この認知行動療法という訳です。

では『3コマで分かる!認知行動療法入門』でサクッとマスターしてみましょう!

1.事実はたった一つ。捉え方は様々

例えば、テストで70点採った事例で考えてみましょう。皆さんはどう捉えますか?・・・実際、このテストの難易度によっても様々ですが、とりあえず「一般的なテスト」と単純化して考えてみてください。

A:7割も採れている。合格点良かった~!今夜は祝杯だ!

B:3割落とした。次回に活かすために、PDCAを回そう!!

C:この俺様が70点・・・常に満点の俺様が~絶望!!!

少なくてもCタイプは私の周りにはいませんでしたが、漫画の世界(笑)ということで・・・。事実の受け止め方は、自分の状態に影響します。現在では、私たちの誰もが日々の生活の中で体験するような、うつ病未満の落ち込みや気分の変化に対しても、心を整える方法として認知行動療法は活用され始めてきています。

2.人はどのように事実を受け止めているのか?

認知行動療法は、いくつかの理論やモデルに基づいて構築されています。その基本は、事実の受け止め方は、自分の状態に影響する、ということです。この記事では具体的手法まで踏み込むことはしませんが(私も専門外なので)、どのような理論によって組み立てられているのか、その「仕組み」の部分を覗いてみましょう。まず最初にこんなシチュエーションを思い浮かべてみます。

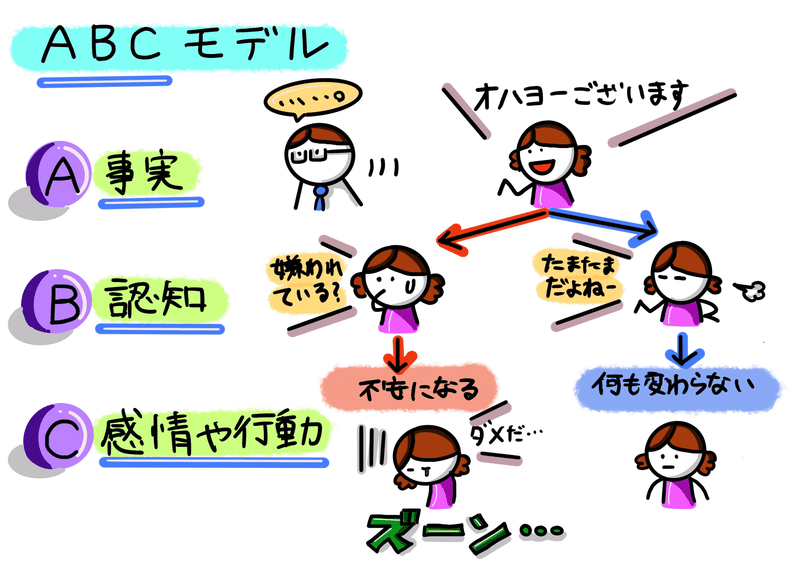

あなたは出勤途中に上司(下図②ではメガネ&ネクタイの人)の姿を見つけます。そこで挨拶をしましたが、上司は何も言わず通り過ぎてしましました・・・。さて、上司があなたの挨拶に応えず通り過ぎてしまった原因はいろいろ考えられますね。

では、この状況にひとつだけ条件を加え、考えてみてください。それは、前日に上司に仕事のミスについてひどく怒られて、あなたはまだその気持ちを引きずっているというものです。するとどうでしょう?

「ミスしたことを覚えていて、私に対して失望しているかもしれない・・・。」

「上司は私のことを嫌っているかもしれない・・・。」

などと、最初のシチュエーションより少し悪い方向に考えるのではないでしょうか?

反対に、昨日、大型の営業案件が決まって上司に褒められていたとします。すると、あいさつを返さなかったことは、「たまたまこちらに気付かなかったのかなぁ~」程度に考え、大して気にも留めないでしょう。

分りやすいように少し極端な例を出しましたが、この例である下図②が示すように、人が苦しい状況にいる時と穏やかな気分の時とでは発想が変化するのです。もう少し説明を加えると、同じ状況でも、先行する条件、つまり状態によって受け止め方も変化します。

先ほど、事実の受け止め方は自分の状態に影響する、と述べましたが、このように、状態によって事実の受け止め方が「変化する」こともポイントです。以上のことを整理したものが、ABCモデルです。

A(Activating Event)は、状況や出来事などの「事実」です。先ほどの例で言えば、「上司にあいさつしたが、上司は何も言わずに通り過ぎた」がこれにあたります。ここでポイントになるのが、事実であるA自体には「よい」も「悪い」も無いという点です。

B(Belief / Automatic Thought)は、その状況に対して自動的に生じる捉え方、モノの見方、考え方、つまり「認知」の部分です。先ほどの例の「上司は自分の事を嫌っているのかもしれない」「聞こえなかったんだろう」がこれに当たります。人はこの段階でほぼ瞬時に、A(事実)に対する「よい」「悪い」「どちらでもない」というような評価を下しています。

C(Consequence)は、Aを体験した後に生じたBを通じて起きる、結果としての「感情」や「行動」です。「上司に嫌われているのかも」と考えて不安を感じたり、不安に耐えられずに出社しないなどが、これに当たります。

このように整理を始めると、B(認知)は必ずしもありのままの(事実)を表したものではなく、その考えを検討し直してみることも可能だと分かるでしょう。

3.考え方のクセとは?

B(認知)は必ずしもありのままの(事実)を表したものではなく、その考えを検討し直してみることを提案させていただきまいたが最後に、考え方のクセについて一部(3つ)紹介してみましょう。

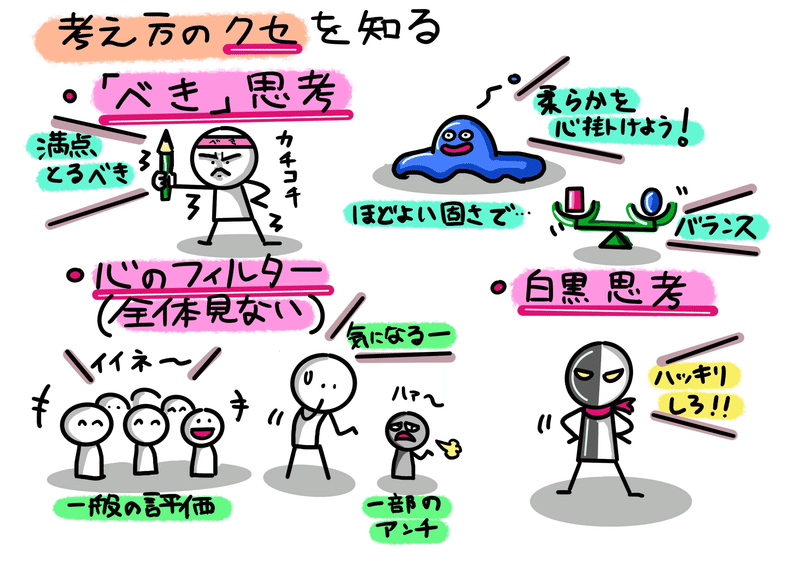

〇「べき」思考(命令型思考)

内容は、自分や他人のふるまいや考えに対して固定された思考を要求し、それが実現しないことを「最悪」だと考えることです。例えば「自分はすべて上手く成し遂げるべきなんだ」と考えることです。

〇心のフィルター(選択的抽出)

内容は、「全体を見ることなくったひとつの嫌なことにこだわることによって、現実を実際より暗く見てしまうことです。例えば、会社である企画を提案し、一般の評価は大変良いのに、ある人から受けた些細な批評が頭から離れず悩むことです。

〇白黒思考(全か無か思考)

内容は、状況を極端な2つのカテゴリーで考えてしまうことです。例えば自分のやった仕事に少しの欠点が見つかると「完全な失敗だ」と思うことです。

穏やかな時はバランスが保たれているおかげでクセが表面化していないこともあります。ほんのちょっとしたきっかけで眠っていたネガティブな考え方のクセが表面化して、「メンタル不調なんかには無縁だ」と言っている人が不安定状態に陥ってしまう例は、周りを見ても少なくありません。ですから、調子が崩れた時にどんな考え方のクセが出やすいか、という視点で見てみるのも良いかもしれませんよね。

なおクセは単なる、問題と捉える必要はありません。ただ、そのクセを明らかにすることによって、そのクセの強さを適度に緩められるらしいです。

※参考図書

玉井仁『マンガでやさしくわかる認知行動療法』日本能率マネジメントセンター、2022年5月

<以上となります。最後まで読んで頂き、ありがとうございました。>

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?