科目合格を狙うか?

短答合格発表を受けて、5月短答後から論文対策に初めて取りかかる方も多いかもしれません。相談時にお伝えしている内容・判断の基礎となる情報をまとめておきます。

しばらく学習がストップしてしまっている論文リスタート生・12→8月生にも、参考になるはずです。

■論文総合合格の壁は、意外と厚くない

むちゃくちゃ辛くても、ぎりぎり滑り込み総合合格を目指してみませんか、と話しています。

TACの模試で大問ごと平均近くを取れるような状態にすれば、合格できます。

短答の場合、正答率60%以上や難易度A全取りだけでなく正答率40-60%の問題も6割など取る必要がありますが、

論文は、特に計算部分は正答率60%以上・難易度Aを大問ごとに死守すれば、総合偏差値52を超えるイメージです。

短答を全科目受験して合格した直後であれば、論文の総合点数700点中300点分を占める会計学(財務と管理)は、既にかなり戦えます。

まずは自信を持ってほしいです。

理論科目は、短答とは異なり、部分点という概念が存在します。自分では「足切りだ・・・」と感じる答案でも、蓋を開けたら驚くほど点数をもらえていることが多々あります。

試験委員さんは、拙い文章でも、問いに対して素直に答えている限りは「どのように点をあげようか」と好意的に読んでくださっている印象です。

諦めずに書き続けることがポイントです。

■5月短答合格発表後から論文対策を始める場合

TAC生の場合、総合合格をぎりぎり狙う日程例は下記のとおりです。

7月中

まずは租税法短期集中講義全14回をがんがん受講する。テキストを見つつ、アクセス1-4。基礎答練1-3。

経営学計算部分10回受講。章末問題。

他の科目は、論文基礎3回・応用答練2回の出題範囲を活用して進める。論文直前講義テキストで重要度確認。

※財務計算/管理の論文アクセスは、苦手な論点だけ。監査論・企業法は答案構成だけでもok。企業法は直前答練・理論補強答練も軽く目を通す。

集中できない時、上記講義が終わったら経営理論・租税理論講義受講。

▼

8月ラスト2週間

論証重要度Aをフル回転・計算科目と理論科目のテキスト1回転

重要度Bはキーワードを一言など。Cは軽く目に入れて論点の存在だけ知っておいて、出題されたら現場で作文。相手に伝わればOKと割り切る。

※監査論は、専門用語に注意

■ご本人の強い希望があり、科目を絞りたい場合

掛けられる時間や得意・不得意にもよりますが、どの科目を狙うか相談をいただいた場合には、下記のとおりお伝えしています。

✅会計学免除を狙うのもアリ

翌年ものすごく楽になります。

仮に取れなくても、翌年会計学の土台ができていれば他の科目に時間を充てられるため、余裕を持って合格を狙えます。

勉強習慣が途絶えずに済むのも良い点です。

✅企業法

毎週講師に通って答案を見てもらうなど、こまめに相談できるのであれば、科目合格が狙えます。

TAC生は毎日実施しているオンライン質問コーナーか、対面質問コーナーへ通いましょう。文を書き慣れていない方が自力・独学で取るのは、かなり厳しいと考えられます。

✅監査論

もしも科目免除を狙う場合でも、そこまで時間は投入しません。監査論は、大問ごとに14-17/50点などで受験生が団子状態です。 計画的に科目合格を狙うというのは、厳しいです(ある程度暗記と理解があれば安定しますが)。

TAC生で監査論の科目免除を狙う場合、以下のイメージです。

⚫︎最低限覚えるべきところ(論文問題集のうち、覚えるべき問題の「point」部分)を短時間で繰り返し取り組む。監基報を引けるようにしておく。

⚫︎勉強法や事例対策を講義形式で知りたい場合は、岡田先生の論文対策講義を受ける

→結果的に取れたらラッキー(取れなくても、そういうものと割り切る)

58で総合合格を狙う場合だと、TAC生は監査論に学習時間の1割程度しか充てないようなイメージですが、それぐらいでも結果的に守って&稼げています。

ちなみに、昨年本試験監査論1位の早稲田校TAC生も、監査論に時間はあまり充てていなかったそうです。

✅経営学

数学が得意な方で、たまに取れる時もありますが、式操作に苦手意識が無い場合にはそもそも学習時間があまり掛からない科目です。翌年の負担はそこまで軽くならないかもしれません。

経営学の科目を狙える人であれば、逆に経営学は章末問題など短時間で済ませて、ぎりぎり総合合格を狙おうと話します(もちろん状況やご本人の希望によります)。

✅租税法

他の科目と異なり、短期間で偏差値52に持っていくために、基礎的な論点に少し絞ることが可能です。ただし科目合格レベルとなると、論点をあまり絞れないことと、暗記の正確性がより必要となるため、合格発表後からスタートだとかなり厳しくなります。

租税のごく基礎だけ固めたい場合

TAC生の場合、租税法は短期集中講義で法人税の基礎(テキスト①)と所得税の一部だけアクセス1-3と基礎答練1-3・テキストを使って繰り返し取り組み、消費税は3点セットだけおさえて乗り込むケースもあります。現場で自分なりに戦う土台は作れます。

9月以降に25目標向け通常講義で受け直して、来年受ける場合一番の稼ぎ科目にしましょう。一度得意にすれば、短時間のメンテナンスにより、偏差値58-60など高偏差値で安定します。

■科目合格を狙うデメリットと注意点

「あ、これは科目取るのは厳しいかも…」と感じた際に、そもそもの勉強習慣自体が数ヶ月にわたり途絶えてしまいがちなことです。

もしも狙うなら、無闇に凹んだりしないように、ペースメーカーとして当該科目の講師の質問コーナー等に通うようにしましょう👍

以上、あくまでご本人の希望や掛けられる時間等によりますが、参考になれば幸いです。

予備校講師はこういう時のためにいますので、気軽にご相談くださいね。

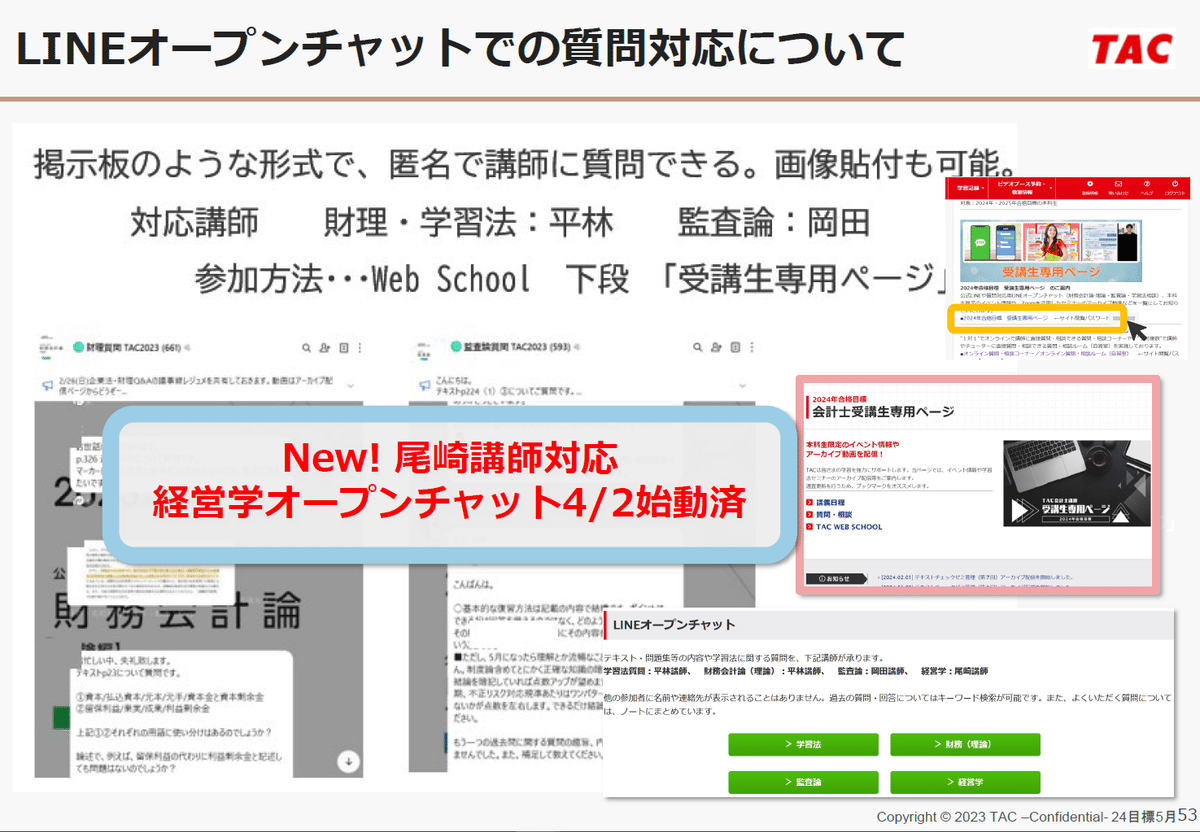

TAC生向けには、LINE学習法オープンチャットでも匿名でご相談を承っています。本稿は、24目標LINE学習法オープンチャットへの返信を元にしています。他の人の質問が参考になる他、過去の質問・回答についてキーワード検索が可能です。まだのTAC生は、ご活用ください。

※25目標学習法は始動済み。25目標財理・監査論や、26目標学習法LINEオープンチャットは7月以降始動。

この記事へのご意見やご感想ありましたら、下のコメント欄(吹き出しマーク)やX(Twitter)でお寄せいただけると嬉しいです。

今後も、不定期ではありますが、受験生の参考になる記事を書いていけたらと考えています。

どうぞよろしくお願いします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?