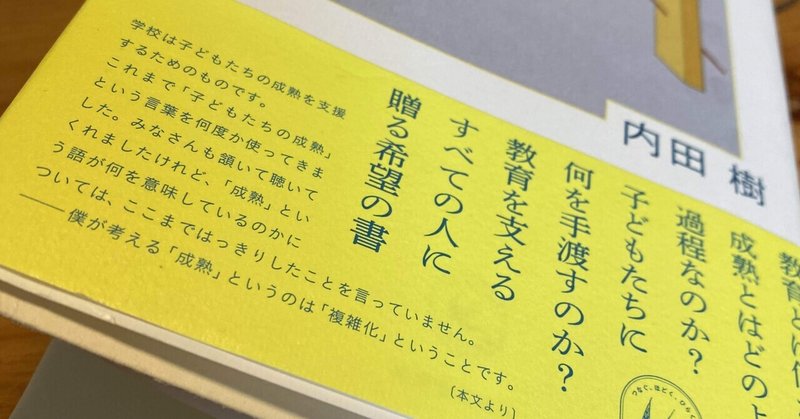

「複雑化の教育論」読書会〜希望の書〜

読書会1回目を終えて、自分が考えたことを徒然と。

私は変わっている。Twitter上では、そうでもないかもしれないけれど、現場を見れば、まず変わった教師だ。子どもからも「先生、変わってるよね」と言われることも一度や二度ではないし、同僚からも「ひねくれてるなぁ」や「変わってるよね」と愛ある言葉もたくさん言われている。確実に少数派だ。

変わっていることを悪いことだとは捉えてないが(変わっていることは自覚しておきたいけれど)、それでもやっぱり不安になることもある。そんな少数派の教師にとって、この書籍は希望の書だ。

多様な価値観に出会うことは、子ども達の人格を多層化する

だから色んな先生がいることは子どもの成熟にとって、価値があることだ。

昔、尊敬する先輩に「あなたは今のあなたが伝えられるものを伝えられたらそれで良い。」と言われたことを思い出した。小学校の担任は、基本、毎年変わる。昨年度担任の先生が言ってたことと、違うことを言う場面だってある。だから、毎年子どもたちには、下のように伝えている。(これも受け売り。ひょっとしたらあの先生も内田樹さんの本を読んでいたのかもしれない…)

「私は私が正しいと思っていることをあなた達に伝えていくけれど、それがあなた達にとって正しいかは分からない。10年後に、『あの時ひねくれが言ってたことは正しかったな。だって…』でも『ひねくれは間違ってたこと言っていた、だって…』でもどちらでも嬉しい。私は私の価値観を伝えていくし、あなたはあなたの価値観をつくってくれれば、それで良い。去年の先生やお家の人と違うことを言うこともたくさんあると思う。でも、それは去年の先生やお家の人が間違ってるわけではない。ただ、私とは考えが違うだけ。去年の先生は、去年の先生が正しいと思うことを伝えている。色んな人の色んな価値観を知って、何が大事なのかを考えて欲しい。」

隣のクラスの先生と違うことを行っていいのかな?保護者と違うことを言っていいのかな?と不安になる先生は少なくない。学校現場では「揃えること」が当たり前で、「揃えてさえいれば」非難されない(少なくとも身内からは)。でも、それはロボットと同じじゃないか、って思う。「揃えろ」ってメッセージは「あなたじゃなくていい」と同じじゃないだろうか。個の価値を認めない教育に未来はない。

複雑化を推奨するってことは、「あなたはあなたでいい」「あなたであることに価値がある」と言ってくれることと同じだ。

やっぱりこの書は希望の書だ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?