JFLの開幕と共に、今年の武蔵野とこれからの武蔵野について少しだけ考えてみる、というお話

今年もJFLが開幕しましたね。今年は日程発表直前に発表されたFC神楽しまねのJFL退会に伴い、15チームによるホームアンドアウェー2回戦制となります。つまり、開幕節と最終節のいずれも1チーム試合なしという「はみご」が発生します(書きながら思ったのですが「はみご」って関西弁だよなと…←じゃあ書き直せ!笑)。幸い、武蔵野は開幕も最終も試合が組まれているので、そんな変な疎外感を受けずにシーズンを過ごせそうです(笑)。そんな「はみご」いわゆる仲間はずれみたいな状態になってしまう可哀想なチームは開幕週が高知ユナイテッド、最終週はミネベアミツミFCです。

武蔵野の開幕戦はホームに再昇格したブリオベッカ浦安、その翌週のアウェイ初戦は最終戦が他のチームよりも早く終わってしまうという、ちょっとかわいそうなミネベアミツミFCです。

3/12@武蔵野 東京武蔵野ユナイテッド 2-2 ブリオベッカ浦安

2017年以来の6年ぶりのJFLとなるブリオベッカ浦安。6年前から残ってる選手は流石にいないでしょう(と思ったら超ベテランの秋葉がいました…汗)から、チームとしては再昇格ですが実質的には初のJFLと言っても過言ではないでしょう。本来であれば関東リーグ時代からのホームスタジアム、浦安市陸上競技場(ネーミングライツはなんと「ブリオベッカ浦安競技場」です)で開催したいところですが、前回昇格した2016年の1年前にピッチを新しく人工芝にしてしまったがために、ホームゲームを地元浦安で開催することが出来なかったという苦い過去があります。そして今年もまだ浦安の競技場は人工芝のままなので、ホームゲームはフクアリや市原臨海、柏の葉や成田中台、東総開催と千葉県内をジプシーする生活となります。せっかくネーミングライツの命名権を買ったのだから、一刻も早く浦安市と掛け合って人工芝の張り替えのタイミングでもいいので、ピッチを天然芝に戻してもらう方がいいと思いますね。

対するホームの東京武蔵野ユナイテッド。オフにいろいろあったようですが(それについてはまたのちほど触れるとします)、何人かの主力は抜けたものの大幅な戦力ダウンにはならなさそうです。今年も去年くらいの成績を収めてくれるといいですね、というあくまでも希望…(笑)

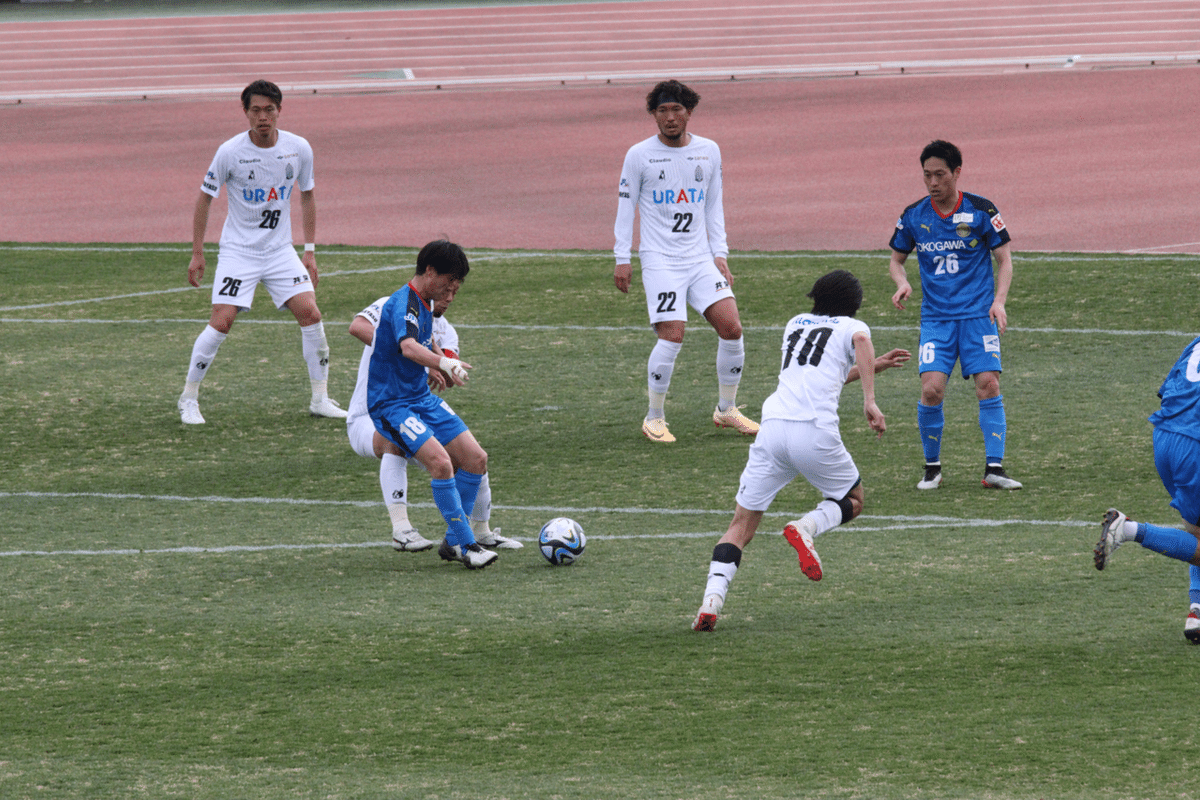

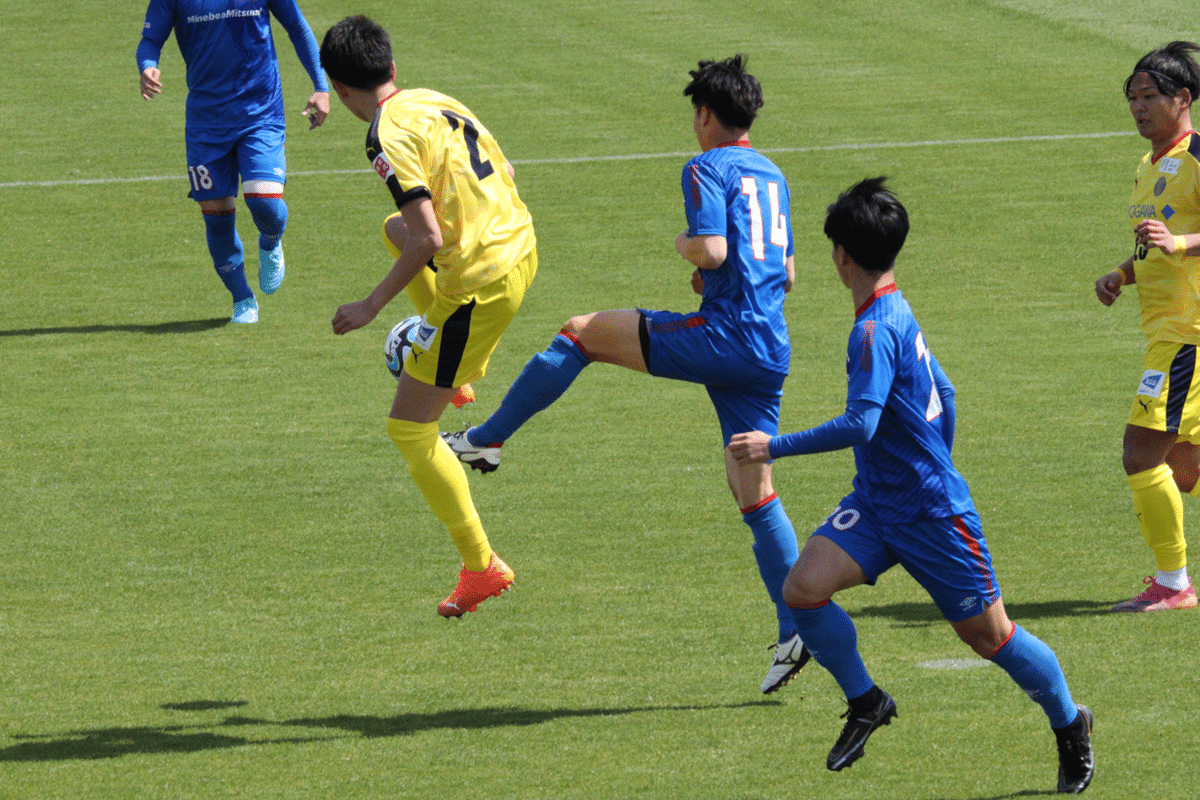

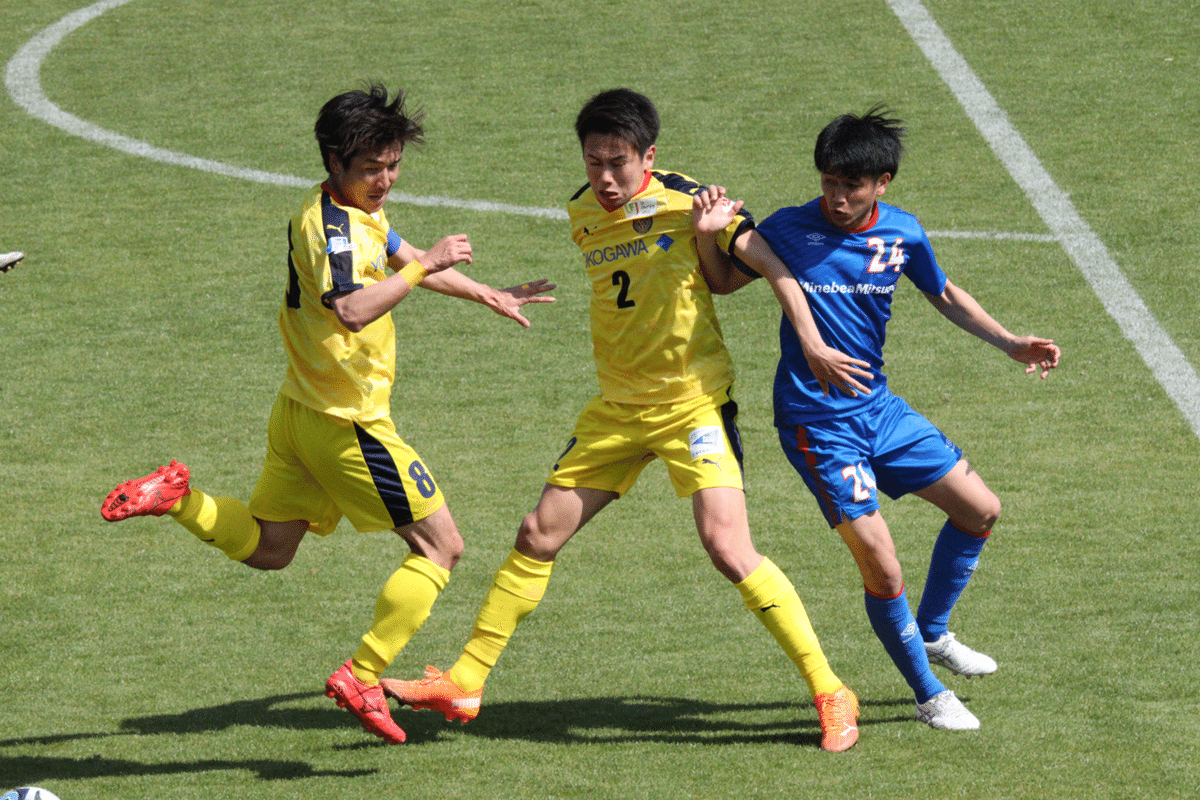

さて、試合はというとやはりJFL未経験者の多い浦安は立ち上がりからプレースピードの速さに戸惑うシーンが目につきました。局面でのプレスの緩さを突いてチャンスを作る武蔵野が10分、左からの金田のパスを受けた澤野が胸で落としたあと、冷静にボレーで放ったシュートが決まり、あっけなく武蔵野が先制しました。その後も緩い守備の浦安相手にチャンスを作るも、徐々に対応し始めたDFの前に追加点は奪えず。逆に終了間際の43分に元FC東京などで活躍した林容平からのパスに反応した、数少ないJFL経験者で元東京ヴェルディ出身の秋葉がゴールを流し込み、同点に追いついて前半終了。

今年の活躍も期待できそうなゴールでした。

前半のうちに落ち着いた浦安は、ようやく自分達のリズムを思い出したようで、まだ守備の緩さはあるものの攻撃は徐々に機能し始めました。しかし、そんな隙を突いて59分に武蔵野は鈴木からのボールを川戸がダイレクトで豪快に決めて勝ち越しに成功。いい流れのまま試合を進めたかった武蔵野ですが、浦安もDFのクリアボールを拾った林が決めて再び同点に追いつきました。林はこの試合1ゴール1アシストの大活躍です。試合はその後、共に勝ち越し点を奪えず2-2のドローで終わりました。

去年途中から覚醒した川戸。今年も期待大です。

決定的な仕事のできるベテランの存在は大きい。

久しぶりのJFLとなったブリオベッカ浦安ですが、開幕戦ということでやや動きの硬い印象でした。JFLのスピードや強度にもしばらくは対応が難しいかもしれませんね。ただ、そんな苦しい中でも引き分けまで持ち込めたのは元J経験者の秋葉と林の力が大きいでしょう。彼らが前線で機能している間に、JFL以上未経験の選手たちが早くJFLに馴染むことが残留への鍵となるでしょう。まあ、今年は幸いなことに降格が1チームに減ったので慌てずに勝ち点を積み重ねることが大事でしょう。

今年38歳になる超ベテランはまだまだ健在です。

駒沢らしいスケールの大きさが魅力のFWです。

2番の村越と5番の吉田。

彼らJFL未経験者の成長が今後の鍵となります。

結果的には勝ちきれなかった感のある武蔵野。去年までのメンバー中心の試合でしたが、新加入の小口もそこそこチームにフィットしていて、うまく噛み合っていけば去年並みの成績も期待できるのではないでしょうか。

鮮やかな崩しで浦安DFを翻弄する。

さらにこぼれ球もクリアされる。

惜しい追加点のチャンスでした。

川戸に続いて彼の覚醒にも期待したいです。

キレのいい動きを見せてました。

3/19@ユニリーバスタジアム新富 ミネベアミツミFC 0-1 東京武蔵野ユナイテッド

ヴィアティン三重との開幕戦に勝てなかったホンダロックからこの4月から社名変更に伴い、チーム名も変更となったミネベアミツミFCのホーム開幕戦は、J3テゲバジャーロ宮崎のホームスタジアムのユニリーバスタジアム新富が会場でした。この会場には初めて行きましたがJRの本数が少ない、特急が止まらない、ICカードが一つ手前の佐土原までしか使えない、ということはさておき(笑)駅から十分な徒歩圏内にのでアクセスとしてはまずまずでした。県内を南北に走る国道10号にも面しているので、車でも全然楽だと思います、駐車場のキャパは分かりませんが…。突貫に加えて費用も抑えた造りのため、中に入ると鉄骨の被覆加工が剥き出しの状態で、個人的な美的感覚としては「なかった」ですね。まあ、増築とかを視野に入れているのであればそういう造りもありなのかな?とは思いますが…

増築前提の造りなのか?それとも資材高騰か?

個人的にはもう少しちゃんとして欲しかったです。

この試合の武蔵野は前節とメンバーを少し変えてました。DFラインが谷本に代わって新人の山田が入り、FWは石原に代わり小口がスタメン。あとは前節と変わらずです。対するミネベアミツミもDFとFWを代えての布陣でした。

前半は共にそれなりにチャンスは作るものの、ゴールを奪うまではいかず。17分、ミネベアミツミの10番日野が裏を抜けて決定機を作るもシュートは枠外に。あれが決まっていると試合はどうなっていたことやら…。武蔵野は特に前線の動きがあまり良くなく、前半は思うようにチャンスを作れず前半を終えます。

武蔵野DF山田の守備にうまくコントロール出来ず。

山田のプレーが前半の決定的ピンチを防いだ。

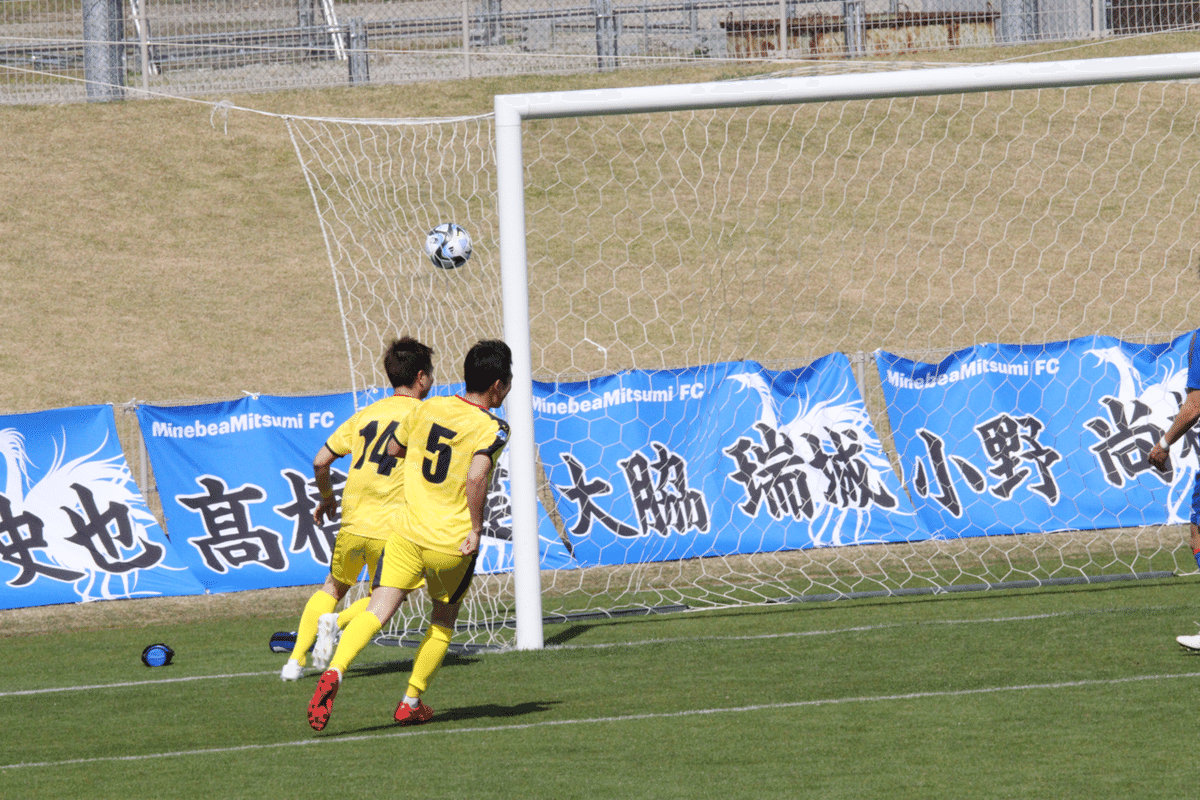

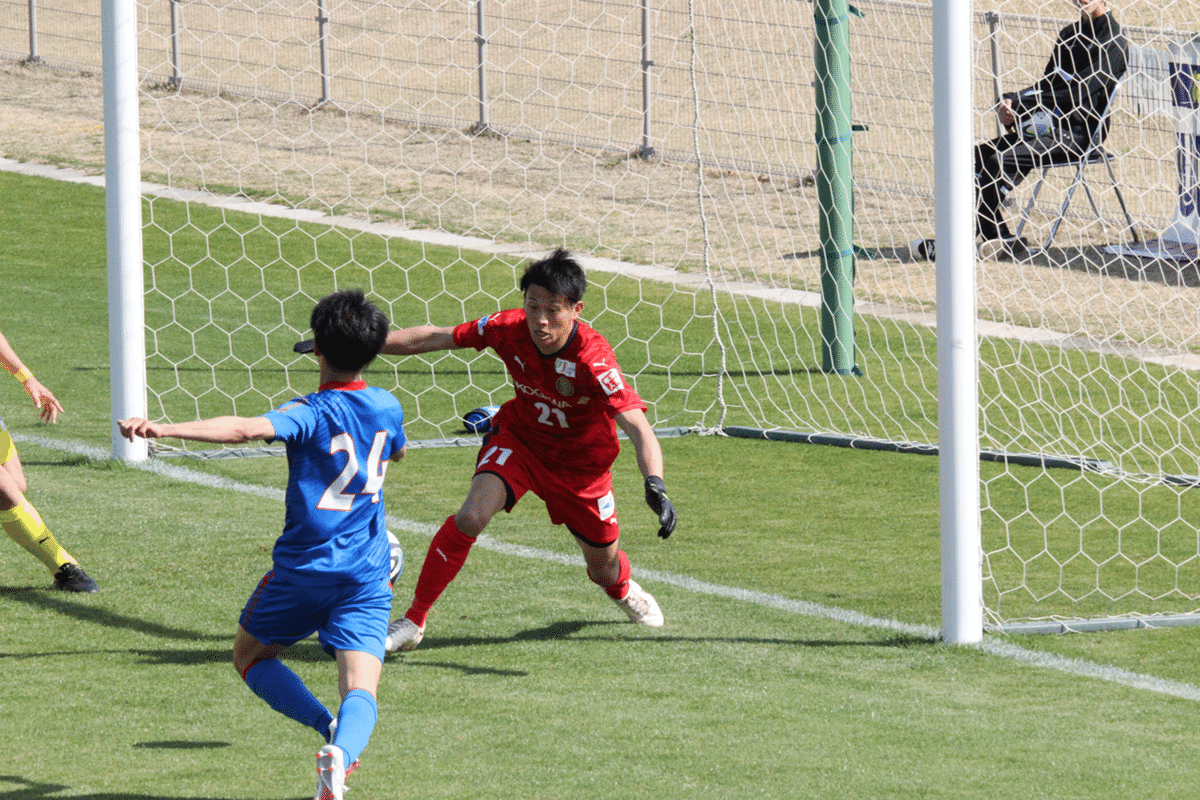

後半、風上に立ったミネベアミツミが果敢な仕掛けに対して武蔵野のDFが凌ぐ時間が長くなるという、実に嫌な展開。しかし68分、相手のパスをカットしたDFの山田から鳥居へボールが渡ると、その鳥居がクロス。そこに飛び込んだ川戸のダイビングヘッドが決まって武蔵野が先制。

武蔵野の新エース誕生の予感がしますね。

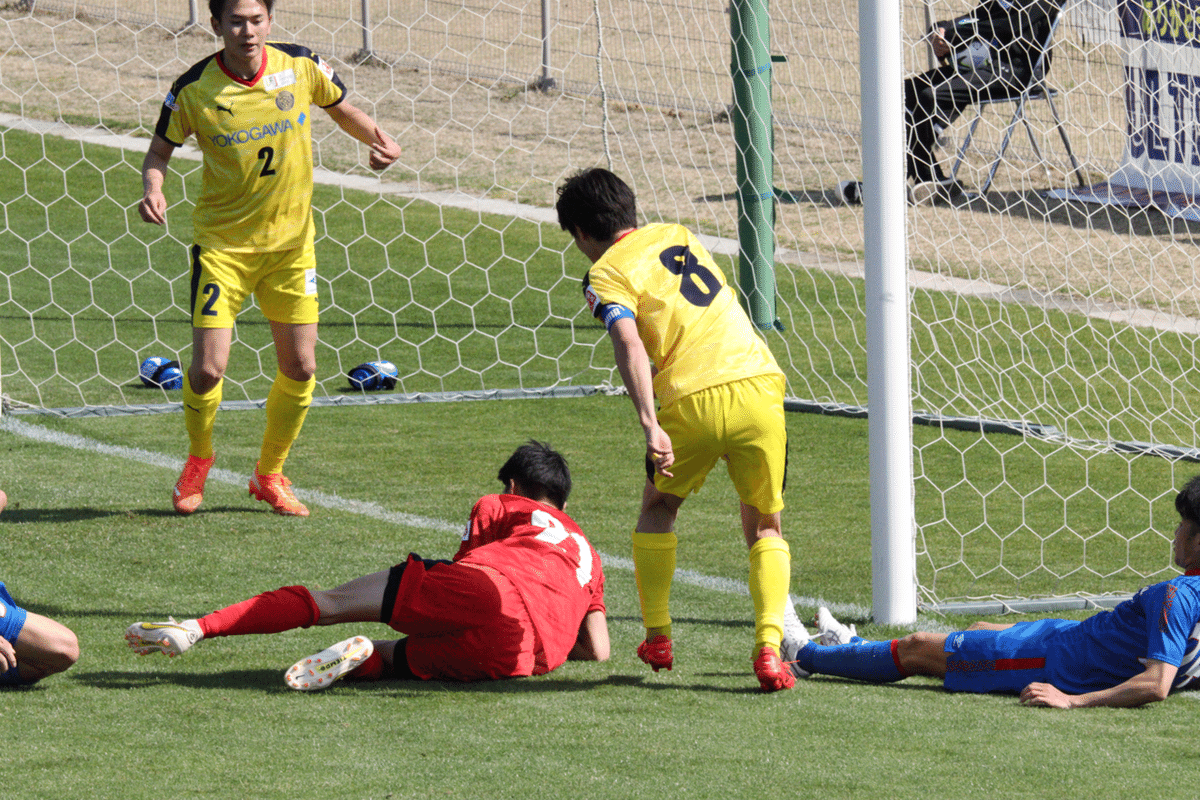

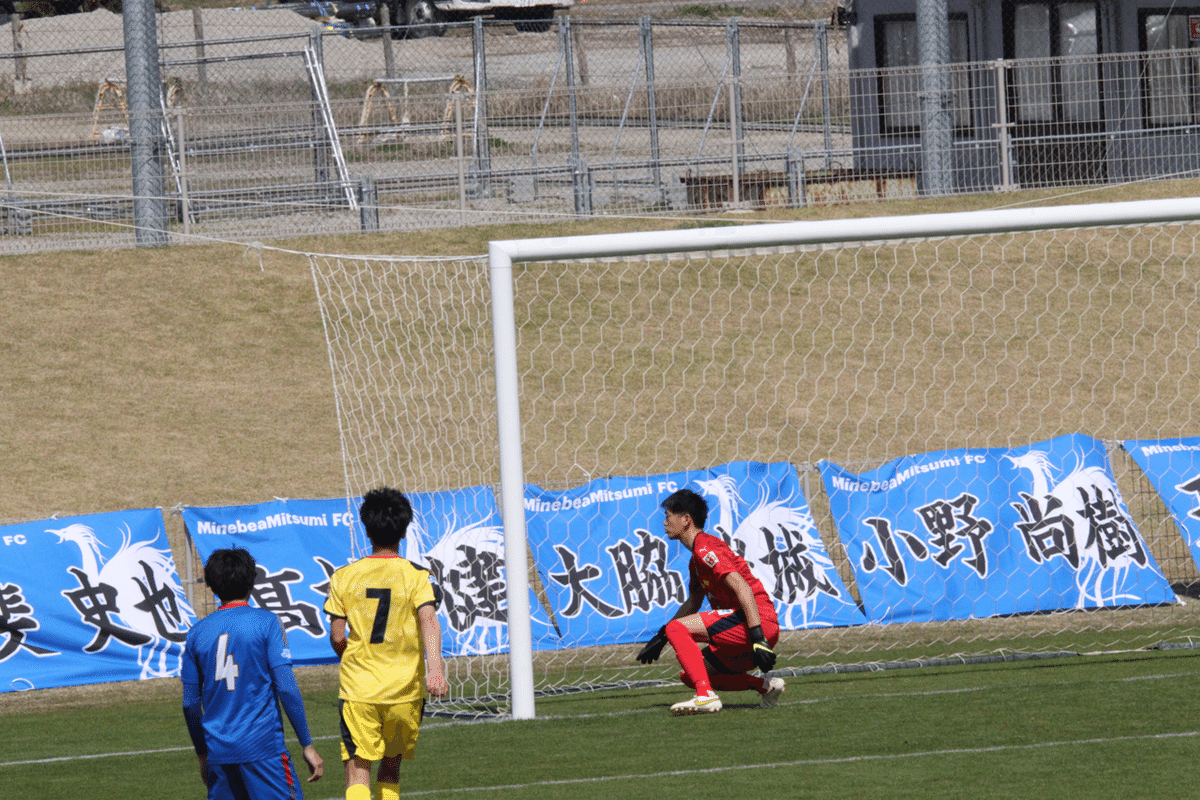

なんとか追いつこうとするミネベアミツミは選手を交代させ、さらに風下の武蔵野DFを苦しめようとどんどんロングボールを入れたり、またドリブルで仕掛けて圧力を掛けます。苦しい時間が長く続きましたが、GK末次を中心に耐え忍んで1-0で逃げ切り今シーズン初勝利を挙げました。

こぼれたところを當瀬が詰めるも小林がクリア。

体を張ってコースを切り、キャッチする末次。

彼の勇気あるプレーがチームを勝利に導いた。

それではホームのミネベアミツミについて。赤だったチームカラーがチーム名の変更に伴い、青に変わりました。選手やスタッフはそれほど変わってませんが、全く別のチームになってしまったような印象でしたね。おかげでついつい、新しいミネベアミツミFCのタオルマフラーを買ってしまいました(笑)

ミネベアミツミFCのタオルマフラー

一時期、関東の大学からも多くの選手が集まっていましたが、今年のメンバーを見ると九州出身者であったり九州の大学生が中心のメンバー構成に戻ってきたようですね。この日のスタメンもゲームキャプテンの13番髙原と22番の新人大川、4番の山道が福岡大学、FWの10番日野が長崎総合科学大学、キーパーの天本は地元宮崎の延岡にある九州保健福祉大学の出身。交代で入った野田と甲斐も宮崎の九州保健福祉大学と宮崎産業経営大学出身です。

また、九州出身者が多くを占めており、この日のメンバーで九州以外の大学卒でかつ、九州以外の出身者はスタメンでは原山、ベンチメンバーでもキーパーの湯沢、DFの中島と途中出場した内山のわずか4人のみ。そのためサッカー自体も九州の色が強く、フィジカルでガンガン当たる激しいプレースタイル。この「ストロングスタイルサッカー」に慣れてない他地区の選手にとっては、特に後半の消耗具合は半端ないと思われます。実際、この日も武蔵野のDFは相当キツい場面が続きましたが、よく凌いで勝ち切ったと思います。

個人的に九州の大学サッカーは昔からよく見ていますし、その他の選手も関西の大学の子も多いのでだいたいプレースタイルが分かっていたので、見ていて楽しかったです。特に7番の杉田のキレのあるパスやボランチの髙原、永吉のコンビも効いていました。後半途中から入った甲斐の積極的なプレーや、長崎総合科学大学初の全国リーグプレイヤーである日野も果敢にゴールを伺っていました。みんな、大学時代からのプレースタイルを大きく変えることなく、それぞれの持ち味を発揮しながらもチームとしてうまく機能しているような印象でした。全国的には知名度は低いものの実力は全国レベルと言っても過言ではないでしょう。

九州に拠点を置いて、さらに九州の子たちを中心に集めて全国で戦うミネベアミツミFC。Jリーグ入りだけを目標にするチームではなかなか真似のできないスタイルなので、今後もこの姿勢を貫いてかつ、長くJFLで活動してもらいたいです。そして、この日の入場者数が358人。もっと多くの人に見てもらえるといいんですけど…、なかなか難しいでしょうね…。

大阪産業大学時代からのキレのあるプレーに注目。

彼の出来がチームの行方を左右するキーマン。

山田を中心とした武蔵野DFに苦しむシーンも。

13番の髙原は興国から福岡大学、

14番の永吉は鹿児島城西から大阪体育大学と、

どちらも「九州にゆかりのある」2人です。

大学時代から見ているので馴染みのある選手です。

鵬翔→宮崎産業経営大学の宮崎っ子です。

この日はチャンスに絡むシーンが少なかったです。

過去通算7試合出場ながらスタメン起用に応える。

関東からのUターン組の1人です。

原山はヴァンラーレ八戸からの移籍入社組です。

この日の武蔵野はかなり苦戦しましたね。九州独特の当たりの強いサッカーにかなり手こずりましたが、少ないチャンスをものにして勝利したのは大きいと思います。特に2試合連続ゴールの川戸の活躍は大きいです。もはや頼もしい存在です。

新加入でこの試合が初出場のラインメールから移籍の行武と明治大学から入団した山田の2人ですが、行武はまだチームにフィットしきれてないかもしれませんね。前線で体を張れるタイプのようなので、FWの重要なパーツの一つになってくれそうです。一方の山田はものすごく効いてましたね。当たりの強いミネベアミツミ相手に、随所で当たり負けしない体の強さを発揮していました。中川とのコンビもまずまずではなかったでしょうか。杉山の抜けた穴を埋めるには十分でしょう。

しかし、もっと活躍を評価しないといけないのはキーパーの末次です。古巣であるミネベアミツミ(当時はホンダロック)相手に、武蔵野ゴールに立ち塞がる壁と化してました。前節はちょっと危なっかしい場面もあり不安でしたが、この日の彼は去年いた真田を彷彿させるかのような存在でした。これからの活躍にも期待したいです。

新戦力が軒並み活躍する中で、ベテラン鈴木の動きも全然衰えてませんし、澤野や金田、小林や中川といった既存の選手と新戦力とがうまく機能していると感じた開幕2戦目でした。

シュート0ながらもチャンスに絡む動きを見せた。

184cmの長身CBの今後の活躍にも期待。

フィットするのはもう少し先かもしれませんね。

この日の活躍で武蔵野の新守護神誕生となるか?

この日不在の石原と共にまだまだ活躍しそうです。

2人の職人がチームをしっかり締めています。

東京武蔵野ユナイテッドの今後と将来に向けて…

ホーム開幕戦の試合後、スタンドに向けての挨拶がありました。今年から指揮を取る石村俊浩監督から今シーズンの目標についてお話されました。

「今年のスローガン『原点回帰』ということで、武蔵野に根付いた活動を行います」

「今シーズンは『JFLの門番』として、それに相応しい成績を残したい」

原文そのままではありませんが、このような内容のコメントを力強くお話しされていました。このコメントからも分かる通り、ここ数年武蔵野が模索していた「りJリーグ参入」という目標を取り下げ、今年からは以前のように武蔵野をホームタウンとしたアマチュアクラブとして活動を続けていく方針に戻りました。ということで、一昨年からチーム運営や選手の交流のあった東京ユナイテッドとの関係も、どうやら両社との協議の結果、発展的解消の方向で一致した模様です。

サポーターの中には「この2年、ユナイテッドに振り回されたのはなんだったのか?」という思いもあると思いますが、今後のチーム運営に完全に行き詰まっていたあの当時としては、少なくとも東京ユナイテッドの力が必要という判断だったのだと思います。今、チームが存在しているのも東京ユナイテッドのおかげかもしれません。たしかに運営面でのゴタゴタや、特に2021年シーズンの低迷の主な要因は東京ユナイテッド主導による強化方針の失敗とも言えます。そのことは、シーズン途中から武蔵野時代の元フロント陣が現場に介入することでチームが急激に復調したことからも見てとれます。おそらくその頃から、徐々に両者との関係に微妙なズレのようなものが生じていたのでしょう。

さらに去年の秋からバスケットのB3リーグに参戦した東京ユナイテッドが初年度の割に上手くいっているようで、ホームタウンの文京区ではないものの、ホームスタジアムとして使用している有明アリーナで7000人以上の観客を集めたりと、そっちの運営に忙しいことも東京武蔵野ユナイテッドからの撤退を決断した要因の一つかもしれません。武蔵野サイドからすれば、一時期の資金調達という以外にはあまりメリットを感じられなかった東京ユナイテッドとの2年間だったようにも思えます。

しかし、デメリットばかりではありません。先ほども少し触れましたが、少なくとも行き詰まっていたチーム運営において力を貸してもらえたことには感謝すべきでしょうし、それとなによりも合併当時からチームにいる川戸の去年後半以降の活躍は、東京ユナイテッドとの合併がなければありえなかったことでしょう。また、今年入った小口も駒澤大学卒業後すぐに在籍していたのは東京ユナイテッドでした。この2人と武蔵野との縁はまさに東京ユナイテッドとの合併があったからこそではないでしょうか。

また、東京ユナイテッドと合併したことで「東京武蔵野ユナイテッド」は、武蔵野と共に歩んでいくという思いをさらに強くさせてくれたとも言えます。資金的にも運営的にも苦しい道を敢えて選んだのも「武蔵野のチーム」として地域と共に戦っていくことがチームのアイデンティティだということを改めて確認しての決断だったと思います。

奇しくもホーム開幕戦、アウェイ初戦の相手は共に「Jリーグ入りを標榜しない」ブリオベッカ浦安とミネベアミツミFCとの対戦でした。この2チームと共にこれからもJFLにしっかり腰を据えて、アマチュアクラブとして逞しく歩んでいく。そんな新しい「東京武蔵野ユナイテッド」をこれからもよろしくお願いします。まあ、もしかしたら来年からはまたチーム名が変わるかもしれませんが…(笑)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?