小松地域防災訓練

東淀川防災アシストの田原です。

11月23日は毎年恒例の地元小松地域の防災訓練。

今回は地元なのでアシストとしてではありませんが防災リーダーとして準備運営に携わりました。

17町会から防災リーダー以外3名ずつ動員して1次避難場所(公園など)に集合し小学校へ向かい、安否確認カードを提出して講堂に入り、区役所による座学、消防署による救助、搬送、ラップや新聞紙などを使った応急手当て講習を受けました。

小松小学校西門から入ります。

スリッパ足りなくてミーティングルームから補充。

受付でお茶をうけとり、帰りにアンケート回答して水をもらって帰るシステム。

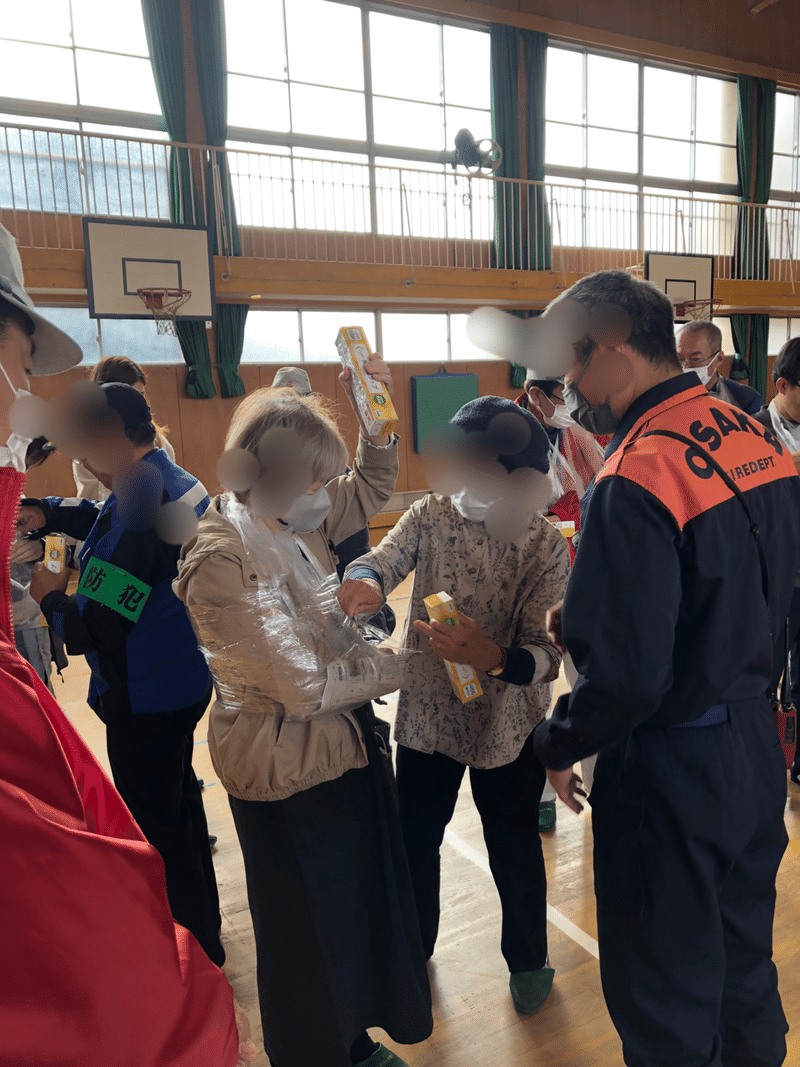

応急手当て講習

救助

阪神大震災の時は

家具や家の下敷きになって多くの方が亡くなりました。

さらにそのまま助け出されず火災によって亡くなられた方も多かったです。

助かった方はどうやって助かったか…

自力で脱出、家族が助けてくれた、近所の人が助けてくれた。がほとんどです。

実際にやってみることも大事ですね。

クラッシュ症候群のリスクもあるので、短時間での救出や何時間も圧迫されている場合はむやみに助け出すだけでなくこれ以上崩れないように保全するなど、レスキュー隊の活動をサポートすることも必要です。

家具転倒防止の大切さ、普段からやっていることが非常時にも役に立つことがあるとお伝えしていきたいです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?