地球の大きさを測った男 エラトステネス

エラトステネス(Ερατοσθένης)は、ヘレニズム時代のエジプトで活躍したギリシャ人の学者であり、エジプトのアレクサンドリアにあったアレクサンドリア図書館の館長を務めていました。業績は文献学、地理学をはじめ多岐に渡りますが、特に数学と天文学の分野で後世に残る大きな業績を残しました。数学で有名なのは、”エラトステネスの篩”と呼ばれる素数判定の方法です。この方法は素数の一覧を得る手法として広く知られ、最古のアルゴリズムと考えられています。

またエラトステネスは、地球の大きさを測定した初めての人物として知られています。エラトステネスの綽名は、”β(ベータ)”で、その意味は”世界で2番目に物事をよく知っている人”です。第一の人(α:アルファ)は、ご存知プラトンです。エラトステネスは、その業績から”第2のプラトン”とも呼ばれました。

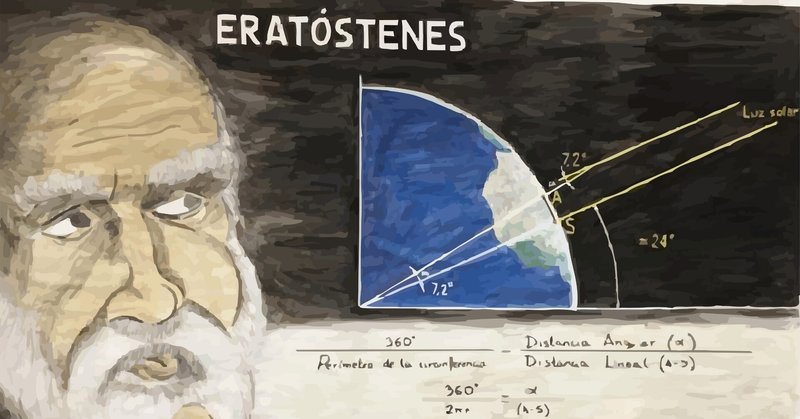

エラトステネスはアレクサンドリアの図書館で学ぶうちに、シエネでは夏至の日に陽光が井戸の底まで届くこと、つまり南中高度が 90°となることを知ります。彼は、これを利用することで、地球の大きさが計算できることに気付きました。エラトステネスは、アレクサンドリアで夏至の太陽南中時に鉛直に立てた棒とその影が作る角度が、シエネとアレクサンドリアの緯度の差に基づくものと考え、シエネとアレクサンドリアとの距離が地球大円の1/50に相当することを確かめました。あとは、シエネとアレクサンドリアの距離さえわかれば、それを50倍した距離が地球の一周分の距離になります。

当時の距離の単位の換算には諸説ありますが、概算値としては先ず先ずの値のようです。21世紀になっても地球平面説を信じる人たちがいるのに、エラトステネスは、大昔の人ですが地球は球体だと考えていたようですね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?