ミリしら物理探査#33 ゼーベック効果とペルティエ効果

ゼーベック効果(Seebeck effect)は、物体の温度差が電圧に直接変換される現象です。ゼーベック効果は、1821年にエストニアの物理学者トーマス・ゼーベックによって偶然発見された。ゼーベックは金属棒の内部に温度勾配があるとき、両端間に電圧が発生することに気づいたのでした。

このゼーベック効果を利用して温度を測定するセンサが、熱電対です。熱電対は、二種類の金属の熱電能の違いを利用するため、二つの金属を接合した構造になっています。二種類の金属を接合した熱電対を途中に入れた閉回路を作り、その接合部の温度を変えると、回路内に電流が流れます。この電流の大きさから、温度を測定することができます。

熱電対に使われる金属の組み合わせとして最も一般的なものは、陽極側にクロメル、陰極側にアルメルを使ったクロメル・アルメル熱電対です。この熱電対は、−200 〜 +1000℃の方範囲の測定ができ、 熱起電力の直線性が良いため、最も多く使われています。

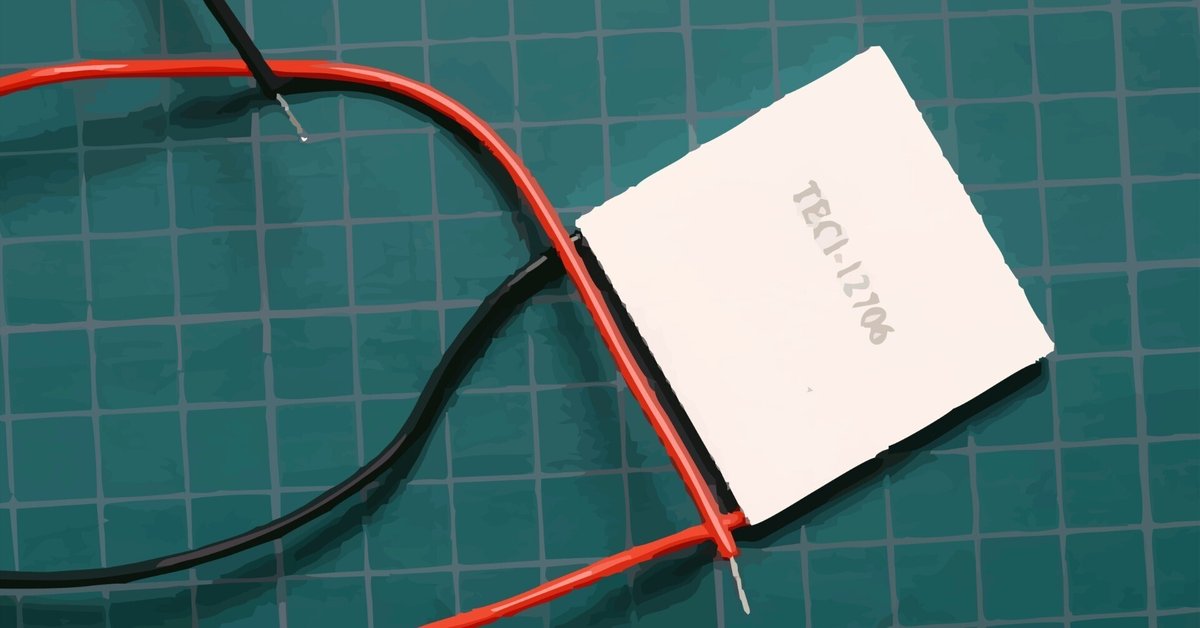

ゼーベック効果は、熱から電気へのエネルギー変換を行なう素子ですが、ゼーベック効果とは逆に、電圧を温度差に変換する素子もあります。これがペルティエ素子(タイトル画参照)です。ペルティエ効果(Peltier effect)は、異なる金属を接合して電圧をかけ、電流を流すと、接合点で熱の吸収・放出が起こる効果のことです。ペルティエ効果は、フランスの物理学者であるジャン=シャルル・ペルティエによって発見されました。ペルティエ素子は、PCのCPUの冷却や、簡易的な保冷装置などに使われています。

熱を電気に変換する熱電素子は、温度計として利用できますが、発電にも使われることがあります。それが熱電発電です。放射性同位体熱電気転換器(Radioisotope Thermoelectric Generator; RTG)は、放射性崩壊から電力を取り出す発電機で、熱電対を用いて放射性物質の崩壊熱を電気に変換しています。このような装置は、原子力電池と呼ばれ、人工衛星や惑星探査機などの電源として利用されています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?