高血圧治療~β遮断薬~

~医薬品情報~

テノーミン

https://www.kegg.jp/medicus-bin/japic_med?japic_code=00050120

メインテート

https://www.kegg.jp/medicus-bin/japic_med?japic_code=00060634

ビソノ

https://www.kegg.jp/medicus-bin/japic_med?japic_code=00067882

ケルロング

https://www.kegg.jp/medicus-bin/japic_med?japic_code=00004151

ロプレソール

https://www.kegg.jp/medicus-bin/japic_med?japic_code=00003843

セロケン

https://www.kegg.jp/medicus-bin/japic_med?japic_code=00062640

アセタノール

https://www.kegg.jp/medicus-bin/japic_med?japic_code=00005102

セレクトール

https://www.kegg.jp/medicus-bin/japic_med?japic_code=00002187

インデラル

https://www.kegg.jp/medicus-bin/japic_med?japic_code=00062639

ナディック

https://www.kegg.jp/medicus-bin/japic_med?japic_code=00000101

ミケラン

https://www.kegg.jp/medicus-bin/japic_med?japic_code=00048186

カルビスケン

https://www.kegg.jp/medicus-bin/japic_med?japic_code=00044097

ブロクリン

https://www.kegg.jp/medicus-bin/japic_med?japic_code=00001890

ハイパジール

https://www.kegg.jp/medicus-bin/japic_med?japic_code=00047854

~高血圧治療~

~β遮断薬の作用機序~

作用機序

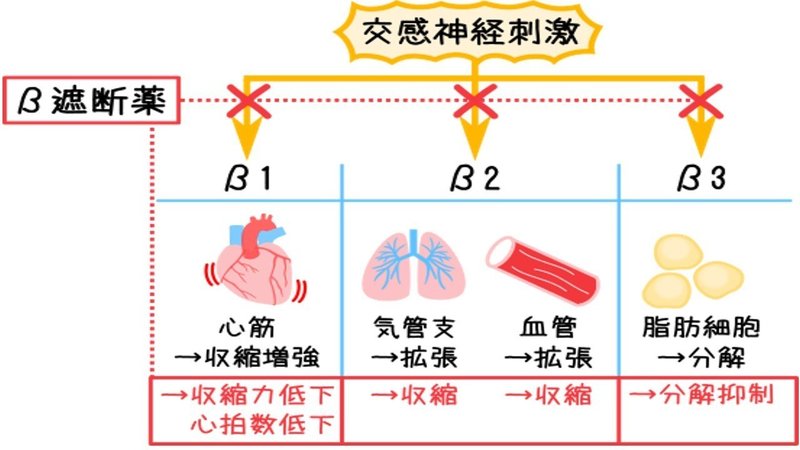

・β受容体遮断作用により血圧、心拍数などを抑えることで高血圧、狭心症、頻脈性不整脈などを改善する薬 心臓の拍動が過剰だと高血圧、狭心症、頻脈性不整脈などがおこりやすくなる。

・心臓のβ1受容体というものが心臓の機能に関与し、β1受容体を遮断すると心機能が抑えられる

・本剤は交感神経のβ1受容体遮断作用をあらわす

・β1受容体に選択的に作用するβ1選択性薬剤とβ1以外のβ受容体にも影響を及ぼしやすいβ1非選択性薬剤がある

詳しい薬理作用

血圧が上昇する要因の一つに心拍出量の増加による血管内血液量の増加がある。

狭心症では血管が狭くなることで、心臓の筋肉に十分な酸素などが届かなくなっていて、この状態で心拍数が多くなると急激な酸素などの不足がおこり胸痛などがおこる。

頻脈性の不整脈では心臓の拍動がはやすぎるため、血液を全身に送り出す効率が悪くなってしまう。

心臓において交感神経のβ1受容体というものが心臓の機能に関与している。β1受容体を遮断(阻害)すると心機能が抑えられ心臓の仕事量が減少することにより、血液を送り出す量が減り、血管における血液量の減少による血圧低下がおこる。また心機能を抑えることで心拍数を低下させる。

本剤はβ1受容体の遮断作用により、心機能を抑え心臓の仕事量を抑えることで血圧を下げたり、狭心症や頻脈性不整脈の諸症状を改善する作用をあらわす。また心臓の動きを緩やかにして負担を減らすため、本剤の中には慢性心不全などの治療に使用させる薬剤もある。

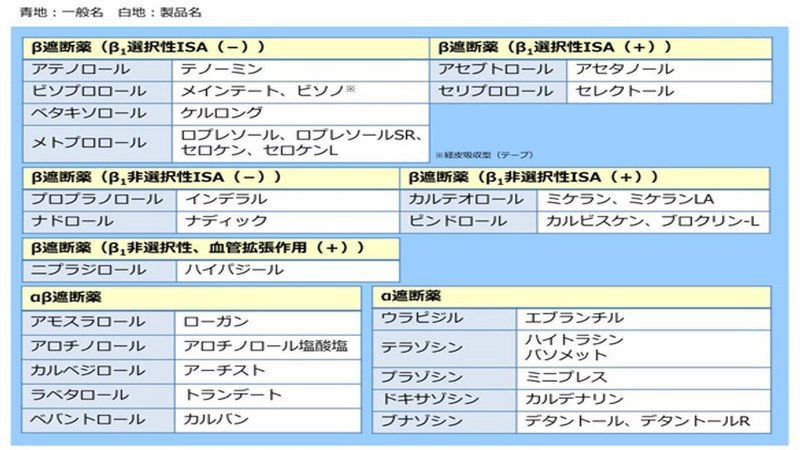

なお、本剤は主に交感神経のβ1受容体を遮断するが、気管支拡張に関わるβ2受容体に対し遮断作用をあらわす場合もあり、β2受容体遮断作用による気管支収縮のため喘息などの患者に使用できない薬剤もある。本剤の中でも比較的β1受容体に選択的に作用するβ1選択性薬剤(アテノロールなど)とβ2受容体などにも比較的影響を及ぼしやすいβ1非選択性薬剤(プロプラノロールなど)がある。

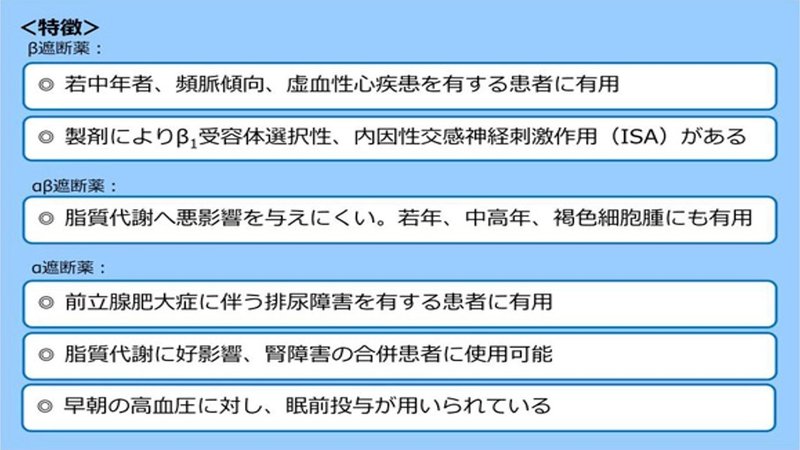

アドレナリンβ受容体遮断薬にはβ受容体遮断以外にいくつかの作用を有するものがあります。

内因性交感神経刺激様作用 intrinsic sympathomimetic activity (ISA)は遮断薬がβ受容体を弱いながらも刺激してしまう作用です。この作用はβ受容体遮断の効果を減弱させるものですが、β受容体を完全に遮断してしまうことによる心機能低下の危険を部分的に緩和しているという意味で利点と捉えることもできます。

膜安定化作用 membrane stabilizing effect (MSA)は細胞膜のNa+チャネル(やCa2+チャネル)を遮断する作用で、キニジン様作用と呼ばれることもあります。この作用があると収縮力を低下させる効果が強まり、心機能抑制の危険が高まりますが、心臓の興奮性やエネルギー消費を押さえるという意味では治療効果に寄与しているとも考えられます。

β受容体遮断薬の強さ、β1選択性の有無、内因性交感神経刺激様作用や膜安定化作用の有無からいくつかの群に分類されています

~β遮断薬の副作用~

・単独または利尿薬との併用により、糖・脂質代謝に悪影響を及ぼすため、高齢者や糖尿病、耐糖能異常などの病態を合併する場合は第一選択薬とはなりません。

・突然中止すると離脱症候群として、狭心症あるいは高血圧発作を生ずることがあるため、徐々に減量して中止します。

・β遮断薬は相対的にα1受容体を活性化させ、冠攣縮を誘発させる可能性があるため、冠攣縮性狭心症例に用いる場合はCa拮抗薬と併用します。

・ベラパミルやジルチアゼムとの併用は、徐脈や心不全をきたしやすく注意が必要です。

注意事項

・少量からスタートします

飲み始めの時期に心不全が逆に悪化するなどの副作用が現れることがあります。そのため少量から始めて少しずつ量を増や していき、心臓の機能に合わせていきます。めまいや強い疲労感、体のむくみ、体重が増えるなどの症状が現れたときは、自己の判断で勝手に服用を中止した り、減量したりせずに医師又は薬剤師に連絡して下さい。

・長期的に服用して下さい

症状が改善するには飲み始めてから2~3ヶ月かかります。長期にわたり飲み続けることが大事なお薬です。また長期に服用していたβ遮断薬を突然中止することは血圧の上昇や、狭心症症状、不整脈の悪化につながります。

・不耐症(ふたいしょう)

まれに副作用のために飲めない方、効果が現れない方がいます。(不耐症といいます)

・ぜんそくの方

β遮断薬は気管を狭くする作用があるので、ぜんそくを悪化させることがあります。

~各β遮断薬の違い~

インデラル

・β1非選択性の薬剤で、原則として気管支喘息などの患者へは使用しない

・心疾患の他、片頭痛発作予防や甲状腺機能亢進症での動悸などを抑える目的で使用する場合もある

・本剤の成分(プロプラノロール)を使った乳児血管腫治療薬(ヘマンジオルシロップ)がある

テノーミン

・β1選択性の薬剤で、気管支喘息などの患者へは慎重に使用する

メインテート ビソノ

・β1選択性の薬剤 気管支喘息などの患者へは慎重に使用する

・β遮断薬のなかでもβ1受容体への選択性がより高いとされる

・ 慢性心不全や心房細動などの治療に使われることもある

・ビソノテープに関して 外用貼付剤であり、嚥下能力の低下した患者などへのメリットが考えられる

セロケン ロプレソール

・β1選択性の薬剤で気管支喘息などの患者へは慎重に使用する

・セロケンL錠とロプレソールSR錠は徐放性製剤となっている

ハイパジール

・β1非選択性の薬剤で、原則として気管支喘息などの患者へは使用しない

・ 血管拡張作用などももつとされる

・剤形に外用薬として点眼液があり、緑内障治療などに使用される

Brain

サポートKコンシェルジュ

総合通販ショップ

宜しければサポートお願い致します!