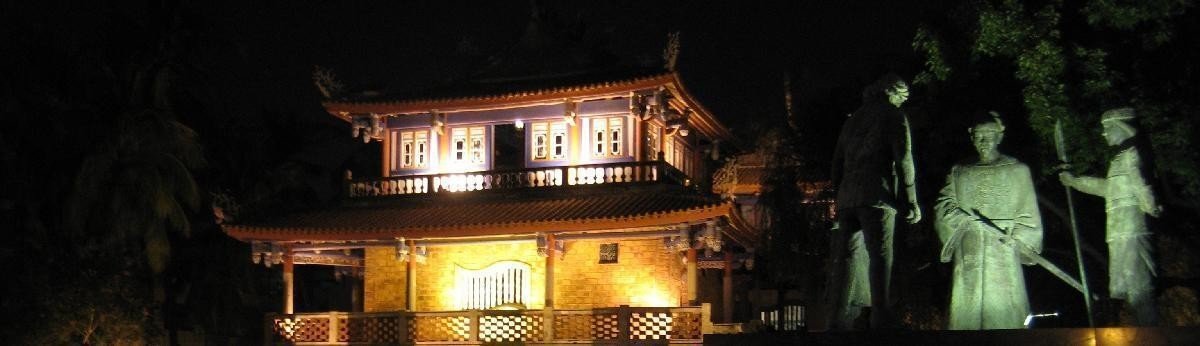

台湾の寺院に見る貨幣の源泉~冥銭

台湾の道教寺院を訪れる参拝者は、長い線香を燻らせながら三度拝し、冥銭をお供えする。

地元の方の説明によれば、冥銭というのは、神さん(=ご先祖様)のために在世の人間が送金する手段なのだそうだ。冥銭の札束をいくつか購入し、ご本尊の前に積み上げてお供えし、三拝してお願いごとをする。お参りが終わると、本堂を出て少し歩いたところにある仏塔のような建物に案内される。竈をのぞくと火が焚かれている。

左手の塔が、いわば「送金」コーナーである。

参拝客は、さきほどお供えした冥銭の束を、火の中に勢いよく投げ入れる。札束は燃えて煙となり、人の眼には見えない存在となる。だが消えたのではなく、冥土の銭となって「神さん」に届けられるのだという。この塔は、いわば「超」遠隔転送装置と見做されているらしい。

冥銭の儀式というのは、どこか貨幣の本質を暗示しているようにも思えてくる。およそ紙幣というのは、有体物である紙片の上に、何らかの文字や文様を印刷することによって、そこに価値が載っていると思わせる無形の力が籠められている。

現世のお札という紙片の上には、形而上の価値が載っている。一万円札という紙片には、一万円分の価値が封じられている。有体物の上に形而上の価値が宿ることを、化体(けたい)と呼ぶ。法定通貨の場合には、法律の決まり事として券面額の価値があることになっている。

「おや、お札が落ちているぞぃ」と見つけて驚きを感じるように、紙幣には、無条件に価値のあるものだと納得させる力がある。人の感情に直観的な何かをもたらす源泉となるのは、紙幣には形而上の価値が封じられているという厳然たる約束事である。こうした概念的な決まりごとを共有できるところに、社会共同体が成立する。

冥銭という紙片には、「神さん」のほうで使える価値が化体している。冥銭の束を塔の火のなかに投げ入れると、有体物としての紙片は消えてなくなる。ただ残るのは、形而上の価値だけである。それが、形而上の世界である「神さん」の側へと送金される。

冥銭を焚くという儀式は、紙幣という社会の約束事を目に見える形で教えてくれる教材でもある。人は、有体物に価値が載っているという化体の構図を、日々の参拝の儀式を通じて学び、紙幣という抽象的な概念の通用する社会に生きることができる。

ただ、紙幣であるという一事をもって、無条件に受け取ってもらえる。紙幣の発行者が誰であるかという、本来ならば重要であるはずの事実は希薄化する。わざわざ発行者の住所を読んで確かめることもない。

ある意味において、これと類似した構図を持つのが、分散型仮想通貨という得体の知れない「お金」である。

発行者が存在しないという不可思議な「仮想通貨」の一体どこに、価値が化体しているのであろうか。直観的な受容の成立しないところが、分散型仮想通貨のむずかしさの本質である。だが、形而上の主体が発行する冥銭というのは、どこか似通った説明のむずかしさを感じさせる。

主体なきところに、貨幣性は成立するのか。

その謎を探るべく、旅は続く。

Photos by H.Okada in Taiwan