粋な返しがしたくて『はじめての構造主義』を読んだ

以前、『史上最強の哲学入門』を読んで、スイスの哲学者ソシュールの考え方面白いなぁって思ったのです。

その話を社内ドキュメントの週報に書き散らしたところ、こんなコメントが来た。

「脱構築、デリダまったなし」

このコメントの返しがわかりませんでした。上の書籍を読んだ時点で僕がソシュールについて理解したことは、「言語とは、差異のシステムである」で代表される主張の概要の概要の概要の...ryで、脱構築主義・デリラとのつながりを瞬時に理解できず、かつ、そもそも脱構築もよくわからない・・・。

このコメントに対して、教養に溢れた粋な返しがしたい...!!

それにはまずソシュールを理解しないといけないし、ソシュールからデリダとの歴史的な哲学的つながりは、構造主義というもののようだ。

上のおすすめ本7選から最初のこちらを Kindle で読みました。

ちょっと進んだ高校生、いや、かなりおませな中学生にもわかるように説明してくれる本のようです。実際に読みすすめるとカジュアルな語り口で非常に読みやすい。

レヴィストロースといっても、写真を見るからにどこか爬虫類みたいなおじさんで、何を考えているのかさっぱりわからない。(第一章 「構造主義」とはなにか)

カジュアルな語り口ですが、書いている著者は東京工業大学の名誉教授である橋爪大三郎さんなので、内容としては信頼できそうです。むしろ名誉教授がこんな文章かけるんだすごいなこの人・・・とちょっと驚いたくらいです。

実際に読み終えると、構造主義の生みの親とされる「レヴィ=ストロース」が構造主義に至るまでの、背景として影響とした様々な先人の研究をわかりやすく引用される、19sの哲学の壮大な歴史のドラマを見るような感覚になる。

この本を読んで理解したことを自分の記録のために以下書き連ねていきます。気になったところは深堀りしつつ、勝手に自分の境遇・関心と重ねたりできたらなおよしということで。

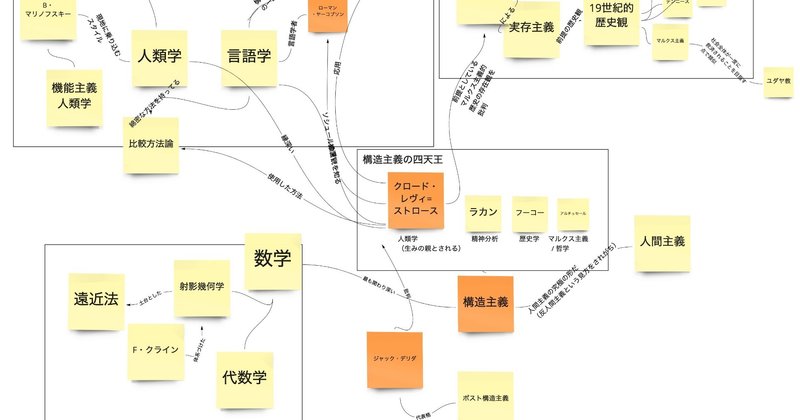

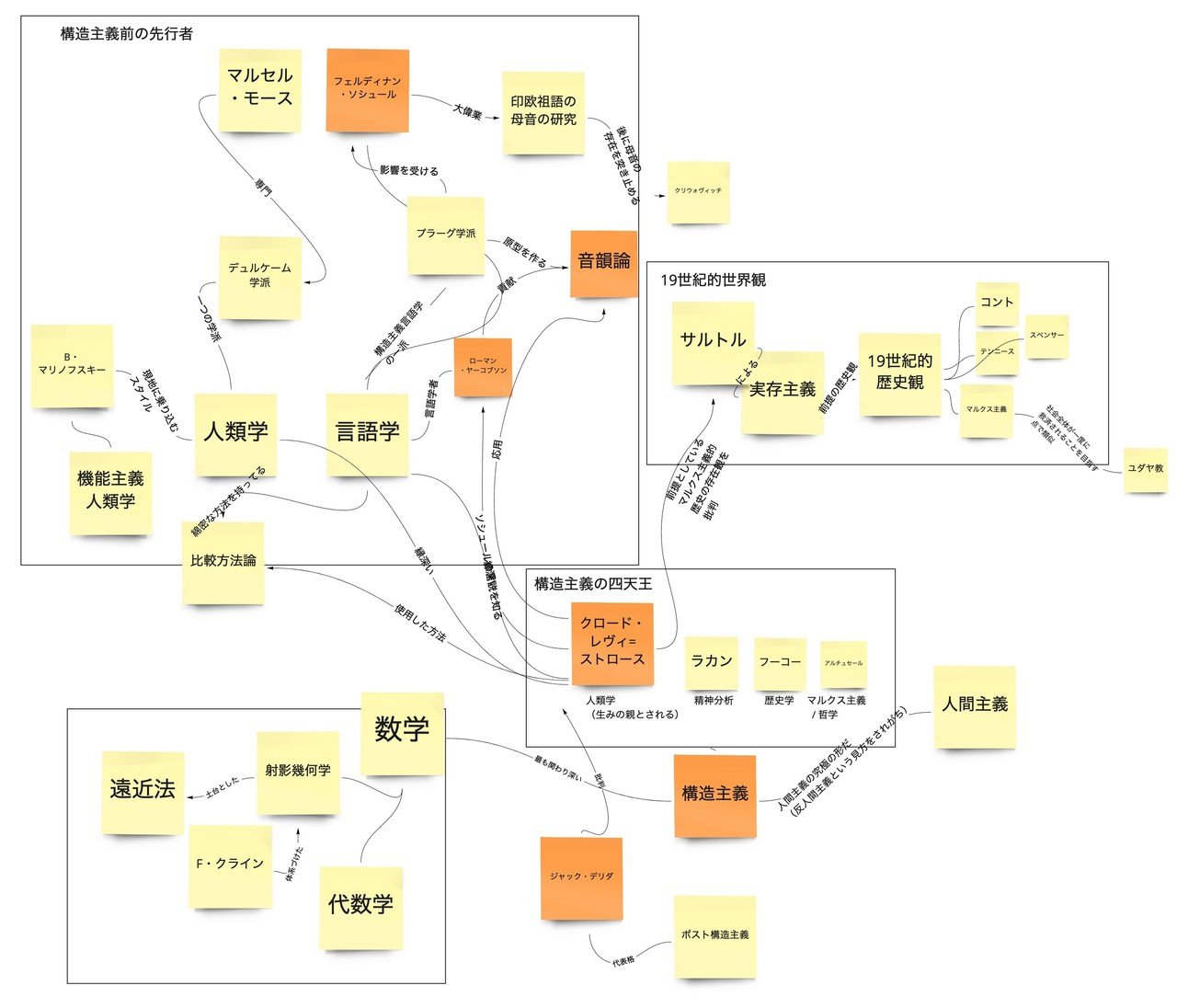

この書籍の登場概念の概念

本を読み返しながら、この書籍で説明されている構造主義をまつわる様々のごく一部を関係図にしてみた。

これの10倍以上たくさんの概念をわかりやすく説明してくれている。

クロード・レヴィ=ストロース

フランスの人類学者である、レヴィ=ストロースが、構造主義の火付け役とされている。1955年の『悲しき熱帯』というエッセーが評判になり有名人になったよう。

ラカン・フーコー・アルチュセールと共に、「構造主義の四天王」と呼ばれているよう。四天王といっても、一枚岩というわけでもなく、専門分野それぞれ、ラカン: 精神分析・フーコー: 歴史学・アルチュセール: マルクス主義/哲学、とまちまち。

構造主義が有名になった出来事として、サルトルとの派手な論争というものもあった。

サルトルの実存主義

マルクス主義は、人間社会は歴史法則によって支配されているという考え方。この法則は、絶対的(科学的心理)の為動かすことはできない。この考え方は、社会全体が一度に救済されることを目指すため、ひとりひとりの運命などは知ったことではない部分がある。

サルトルの実現主義は、我々一人一人が歴史に関わる意味を教えてくれる点が魅力的に受け入れた。

サルトルは、人間存在を、サイコロのようにこの世界に投げだされたものと(被投性)し、それを悟ると自分を歴史に投げ入れる(参加)ことができる、とした。

しかし、マルクス主義の主張するような歴史の存在を信じた上でという、前提がそこにはある。

社会とは、単純で原始的でどうしようもない段階から、だんだんに、複雑で機能的な段階、つまり近代に向かって、進歩・発展してゆく。 / (第一章 「構造主義」とはなにか)

レヴィ=ストロースが、批判した点は、その前提の歴史の存在だった。レヴィ=ストロースの議論を煮詰めていくと、マルクス主義の言うような歴史などは、錯覚(ヨーロッパ人の偏見)にすぎないことになる。

構造主義が反人間主義か人間主義か

構造主義 (structuralism) 自体がさまざまな俗説から、半人間主義のイメージを想起させていたようだ。テキストだけ見ると、

人間社会には自覚できない無意識の「構造」があって、時間が経過しても不変である

冷たい社会

といった言葉の言い回しは保守的で冷酷さを感じてしまう。しかし、著者の理解はその正反対だそうだ。

構造主義くらい人間に理解を示した思想は、これまでにないんじゃないか。これぞ人間主義の究極のかたち、と言わなければ噓だ。「人間主義」という言葉にそれほどこだわる必要もないのだが、いちおう解説してみよう。それは、人びとが互いに対等な人間と認めあって、人類共同体を構成し、そのメンバーにふさわしく協力しあいましょう、という思想のはず。だとすれば、まずなにより、異なる集団、異なる社会、異なる文化に属する人びと同士でも、相手を自分たちと区別せずに対等な人間と認めることのできる、能力をもつことが前提になる。この能力なしに、ほんとうの人間主義は成り立ちようがない。 / (第一章 「構造主義」とはなにか)

人類学や言語学の方法を用いて、この人間主義の能力を最大限に広げようとしたもの、と捉えていらっしゃる。

なぜ、反人間主義と決めつけられることが多かったかと言うと、当日の西欧哲学の潮流での「主体」・「人間」を否定する考え方だったから。しかし、その本意は、西欧を中心としてみるのをやめ、近代ヨーロッパ文明を人類文化全体の広がりのなかに謙虚に位置づけなおそう、という試みであると言えるようだ。

レヴィ=ストロースが有名になった『悲しき熱帯』で語られたメッセージは、

「未開人だ野蛮人だ、文明にとり残されて気の毒だと、偏見でものを見るのはよそうではないか。彼らは、繊細で知的な文化を呼吸する、誇り高い人びとだ。われわれのやり方とちょっと違うかもしれないが、そして、物質生活の面では簡素かもしれないが、なかなか〝理性〟的な思考をする人びとなのだよ。」 / 第二章 レヴィ=ストロース:構造主義の旗揚げ!

このメッセージからしても、素人目でみると、とても人間主義的に感じる。

構造主義は比較方法論を用いる

人類学・言語学は、その学問自体が比較を行うもの。人類学は様々な社会・文化を比較し、言語学はさまざまま言語を比較する。そのため、比較方法論にさまざまなノウハウを持っている。この比較方法論を用いることで、資本主義社会・西欧近代の常識の外へ出ることができた。

また、レヴィ=ストロースが構造主義を突然思いついたわけではなく、先行者が何人もいた。主要な人物が、フランスの人類学者で、デュルケーム学派の「マルセス・モース」と最初の冒頭で書いた「フェルディナンド・ソシュール」である。

そもそも構造とはなにか、ということに諸説あるようだ。マルクス主義にいう「上部構造」(物質的・経済的活動に支えられてる、観念やイデオロギー)、フロイトの「潜在意識」、デュルケームの「集合表象」(個々人でなく、社会集合が抱いているとされるイメージ)の一種なり...

しかし、レヴィ=ストロースの仕事を理解するいは、彼の人類学者としての研究方法を知ることがだいせつだそうだ。

フェルディナンド・ソシュール

そもそも、レヴィ=ストロースがソシュールの言語学を知ったのは、ロシア人の言語学者ローマン・ヤーコブソンからだそうだ。彼を通じてソシュールの学説の意義を知り、のちのアイデアにつながっていく。

ソシュールは、若き頃は「印欧祖語の母音の研究」で有名になったようだ。子音・母音の母音を予言したそう。彼の死後「クリウォヴィッチ」という学者がこの存在を突き止めることになるらしい。

彼の成果は、大学での講義の講義ノートを学生がかき集めて一冊の本にした『一般言語学講義』(1916年)で知られ、それによってソシュール自身も世界中に知られることになる。後のプラーグ学派もソシュールの影響を受けたようだ。

ソシュールは、言語学の研究対象を限定した。

まず、研究対象とすべきものは「共時態」とすべきだったとした。共時態とは、歴史を捨象して、ある時点に釘付けにした言語の秩序を意味する。一方で、変化していく言語の姿(共時態から共時態へ)を、通時態と呼ぶ。言語の機能をするのに、その歴史は考えなくても十分だろう、という考え方。

そして、人々に共通に分け持たれている規則的な部分(ラング)を対象とするとした。個々人にゆだねられている部分(パロール)は後回しにしようとした。

そして、世界のあり方は言語と無関係でなくどうしても言語に依存してしまうのである、とした。

たとえば、日本語では「水」・「湯」は別々だが、英語では water である。ある言葉が指すものは、世界のなかにある実物ではない。その言語が世界から勝手に切り取ったものである。

この特徴を、言語の「恣意性」と呼んだ(擬音語やドクロの記号などは指示対象と実質的なつながりがあるから、「有縁的」というらしい)。

この考え方が、冒頭で軽く言った「言語は差異のシステムである」という表現である。

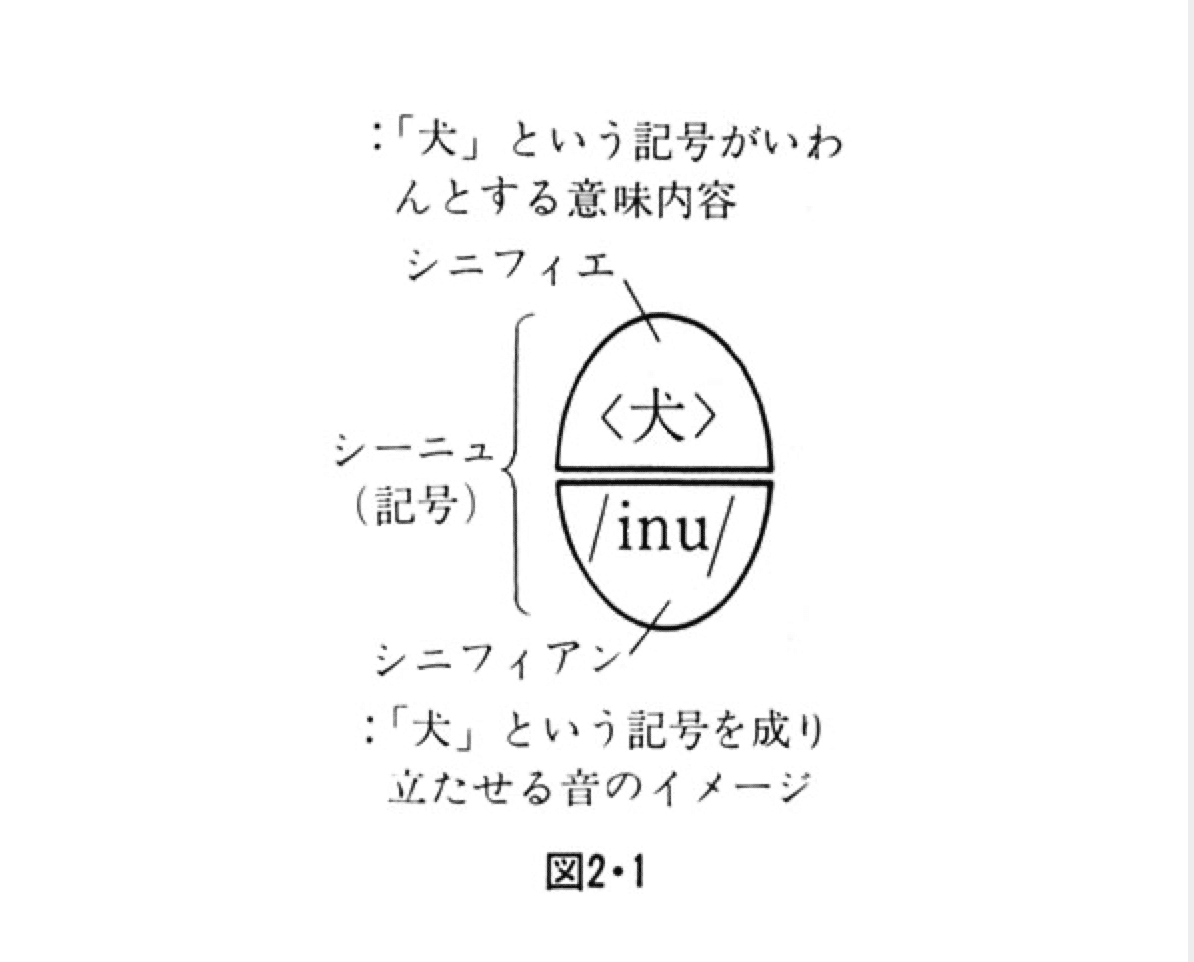

さらに、個々の言葉について、つぎのように捉えた。

「記号とは、シニフィアンとシニフィエとが結びついたものである

言葉は、「音として成り立っている」という側面と、「それが意味を持つ」という2つがある。前者をシリフィアン(記号表現)、後者をシニフィエ(記号内容)といった。

そして、これらは結びついているのでそれらが分離すると言葉として消えてしまう。

「いぬ!」と音が区別できるからこそ「わんわん言うあいつだ」とわかるし、逆に「いぬ!」と言われてもそこに意味がなければ何を言っているかわからない(と理解した)。

ここにも、差異・区別のシステムが現れていることがわかる。

ソシュール -> 音韻論

レヴィ=ストロースは、実際に人類学に応用したのは、ソシュールの学説そのままではなかった。ソシュールの学説の影響を受けた音韻論であった。

音韻論は、プラーグ学派と呼ばれる言語学者のサークルが原型を作ったことで知られる。

そもそも、言語学は「音韻論」・「統語論」・「意味論」の三部門に分けるようだ。音韻論は、言語がどのような音からなりあっているのかを明らかにし、統語論は文法を研究し、意味論は文が理解できる仕組みを研究する。

プラーグ学派のおおきな業績として「音素」の発見がある。音素は、化学の元素のようなものだ。

自分たちが当たり前のように「いぬ」と言われたときにその音声がほかの言葉とどう違うかというのはとても難しい話らしい。物理的な特性から研究する音響音声学という分野でこの研究しようとしても、この分野は物理的アプローチでは手も足も出ない。

言語学によって重要な点は、そのような音声を人々がどう区別しているか、である。

A・マルティネという学者は、「記号の経済性」のためとした。これは、人間の言語は二重分節を特徴とするという話だ。

二重分節とは、かんたんに言うと、人間の喋る言葉が、まず単語のような意味のあるまとまりに分かれ、それがもう一度、音素のような音の単位に分かれる、という構造を指す。 / 第二章 レヴィ=ストロース:構造主義の旗揚げ!

そこから、ヤーコブソンが、音韻論の分析法をさらに「二項対立の原理」によって整理していった(ちょっとこの辺からそれぞれ詳しく書き始めると時間が終わっていくことがわかってきた・・・)。その成果は、母音三角形・子音三角形の論文として出している。重要であろうことは、この話が、レヴィ=ストロースに出会うものであるということ。

つまり、レヴィ=ストロースは、ソシュールの言説をそれに影響を受けた音韻論から、吸収して、本題の構造主義につながっていく。

レヴィ=ストロースの人類学

人類学は、英文系の人類学が主流らしい。英国は植民地が多くて、アメリカはそれに予算をたくさんつけたらしい。

(つぶやき、本を読んだ時間の倍を書評に使っているがとてもいい本だったからな・・・ISUCONの準備をしないといけないわけだが・・・。)

そして、人類学にもいろいろな学派があるようだ。そのなかでもB・マリノフスキーという学者が、実際に現地に乗り込むスタイルの研究を行った。マリノフスキーに始まる学派を機能主義人類学と呼ぶらしく、1960年ごろまでは全盛を極めていたらしい。

機能主義以前は、進化論の影響もあって、『社会は「未開」の段階からだんだん進歩していくもので、最終的には西欧近代にたどりつく』という考え方だったようだ。これは歴史主義・伝播主義と呼ばれている。

そこから、親族研究の分野に入る。親族研究では、インセスト・タブー(近親相姦の禁忌)の謎に向かったようだ。どうやら、様々な社会・民族でこの禁忌は普遍的ではあるが、この禁忌の範囲がそれぞれ違うらしい。いとこまでだめって所があればOKってところがある具合に。

彼の結論として、次のような主張になるようだ。

ヴィストロースの仮説をひとくちで言ってしまうと、〝親族は女性を交換するためにある〟となる。『親族の基本構造』は、この仮説を実証するための本だ。 / 第二章 レヴィ=ストロース:構造主義の旗揚げ!

死ぬほど語弊があるので、ちゃんと書かないといけないのだろうが、ちょっと書評の手が力尽きているので、「は!?」って思ったらぜひ本著を読んでほしい。人格の無視とかそういうたぐいの話ではないのよ・・・。

重要なことは、ここでソシュール言語学の恣意性の原理をヒントに、この問題に取り掛かったという点。

親族研究の次は神話研究にもレヴィ=ストロースは取り掛かった。

構造主義に最も縁深い数学

ここまで、人類学・言語学の話が出ていたが、構造主義似一番縁深いのは数学だと著者は言う。

構造主義の主張

構造主義は、ヨーロッパーの知のシステムの部分品に対して、次のような主張をしている。

まず、真理について。

ヨーロッパの知のシステムは、〝真理〟をめざして進むものだった。唯ひとつの真理(正しいことがら)がある。そして人間は、いつか真理(正しいことがらをのべる言葉)を手にできる。こう信じられてきた。これに対して、構造主義は、真理を〝制度〟だと考える。制度は、人間が勝手にこしらえたものだから、時代や文化によって別のものになるはずだ。つまり、唯一の真理、なんてどこにもない

言うは易し行うは難しで、構造主義は、真理を "制度" と捉えるわけだが、信じる真理をただのヨーロッパ人の思い上がり、と指摘することは難しい。

数学が出てくるのはこのへんからだが、ヨーロッパの知のシステムの真理の大切なよりどころは「数学」であった(それは、19s半ばからは大きく立ち位置が変わったようだ)。自然科学も同様に真理として見られていたが、この捉え方が「制度」であることが、徐々に受けいれられていく。

その論法はかんたんな三段論法に落とすとこうなる

ヨーロッパの知のシステムは、数学に代表されている、真理を目指している→数学はただの制度にすぎない→ゆえにヨーロッパの知のシステムもただの制度にすぎない

そもそもヨーロッパの真理は、「啓示(神から教えられること)」と「理性による真理(ex. 数学)」があった。古代〜中世〜近世は「啓示による真理」が中心的で、近代になると徐々にこれがぐらつき「理性による真理」が主役になっていくのが歴史の大きな流れ。

レヴィ=ストロースは、親族研究をしていたが、結露としては、抽象代数学の郡の構造(「クラインの四元群」という概念のもの)と、オーストラリアの原住民の結婚のルールが全く同じであることを発見した。

ヨーロッパ世界が数学で頑張っていた中で、原住民の人々は自然と同じ思考をしていた(むしろ先を越されていたと言える)。

「未開」の人たちは数学を知らないが、数学と同じ論理で動いている。

射影幾何学と代数学

構造主義のルーツを知る上で、遠近法が大きいらしい。ここでいう遠近法は「遠近法で顔が小さく見えるね!」というあれとは違う。

近くあるものは大きく、遠いものは小さく、っていうあの遠近法は「素朴遠近法」というらしい。

遠近法を土台に思いつかれた数学に、「射影幾何学」というものがあり、それの影響が大きいとされている。

射影幾何学は、もとの図形を研究する代わりに、図形がスクリーン上にどのように現れるか(射影の断面)について研究する。 / 第三章 構造主義のルーツ

たとえば一つの図形を見ても見る視点によって形は違う。でも視点が動いたために見え方が違っただけであれば。それは対象としては同じものと考えようとした。この学問を体系づけたのが F・クライン。

また、構築主義は、代数学からも影響を受けたようだ。

じゃんけんの例がわかりやすかったが、よのなか「ぐーちょきぱーで〜」とか「ロックシザースペーパー」とかいろいろなじゃんけんがあるが、勝ち負けの決まり方は同じ。代数学では、「ぐーちょきぱー」のみっつそれぞれは、「集合」の要素であり、その全体が「集合」となる。そして集合の上で演算が定義されている(ex. グーとちょきはグーが勝ち)

ジャック・デリダ

ここまで構造主義のルーツとその影響を受けたバックボーンと、その考え方をまとめた(といいつつ肝心なところはやはり書籍で読む以上の表現はできなかったし、かなり飛ばしたし、むしろおれは読んだけど何も理解していないのではないか・・・)。

ようやくここまできて、表題のジャック・デリダですよ・・・。

(油絵か?wikipediaの画像)

これは、フッサール批判で有名になったらしい。彼の批判は「エクリチュール(書き言葉)」という考え方が含まれる。

フッサールという学者は、人間を主体として世界の中心に置き、言葉は主体の自由になる、としていた。しかし、それはパロール(話し言葉)を中心に考えるからそうなるのであって、エクリチュール(書き言葉)のことを考える必要があると。そこには主体の自由にならない"物質性"があり、主体の目が届かないところで壊れないで存在する。僕が中高校のときに書いてた恥ずかしい日記も書き言葉として壊れない物質性があり、僕の自由にならない(っていう例があってるのか?)。ゆえに、人間が主/言語が従ではなくて、言語が主/人間が従、といわなくてはならない、となる。

そして、『グラマトロジー』という本で、レヴィ=ストロースへ批判している。このような批判を広げたらしい。

1. レヴィ=ストロースは、ルソーを高く評価し、その後継者のつもりでいる

2. ルソーは、『言語起源論』を見てもわかるように、文字(エクリチュール)を否定的に捉え、ロゴス中心主義、音声中心主義を表明した

3. これは、フッサールや現象学の間違った考え方の、元祖である

4. レヴィ=ストロースも、音韻論のモデルを、「未開」社会の分析に持ち込んでいる。そして、ルソーの見解を引き継いで、文字のない社会=話し言葉が届く小世界=無垢の共同体・対・文字のある社会=権力と抑圧と搾取のある社会、と考えている

5. レヴィ=ストロースは、文字は後から社会に持ち込まれた、とみるようだ(後成説)が、要するに彼は、ルソーやフッサールの一味である。それは、言葉もともと持っているエクリチュールの働き(原エクリチュール作用)を見ないことになる

6. だからけしからんのであって、レヴィ=ストロースは口では、自民族中心主義反対を唱えるくせに、その実は、自民族中心主義と変わらない。

(第四章 構造主義に関わる人々:ブックガイド風に)

なるほどわかったようでわからんっていうのが正直だが、著者がレヴィ=ストロースの立場に経ってこの批判に反批判すると次のようなことが言っている。

1. デリダの批判は、レヴィ=ストロースの一部を問題にしただけで、その思想や研究プランの全体を取り上げていない、ことを指摘している。

2. そもそも、この批判原理そのもの(反半自民族中心主義)が、レヴィ=ストロースから教えてもらったことだ

3. デリダのエクリチュールの概念は、レヴィ=ストロースのいう「文字」よりも広く、話が噛み合っていない

4. レヴィ=ストロースのやっている分析と、文字のような歴史的で物質的な事柄の分析とは必ずしも矛盾しない

なるほど、デリダの批判を知ることで、レヴィ=ストロースのことを理解できそうだ。

おわり

唐突に終わったがソシュールから始まってデリダの入り口までついにたどりくことができた。

構造主義をめぐる歴史の流れ・影響を受けた先人たちの考え方・学問的バックボーンを体系的にはめちゃくちゃいい本だった。それに語り口がやっぱりわかりやすい。ちょっと気になるな!って思ったら手に取ることを強くおすすめできる本だった(というかそうじゃないとこんなに時間をかけてもうちド読み直して書評を書いたりしない)。

しかし、本著はここまでの守備範囲で話をまとめています。なので、デリダ自体を更に知るには、更に別の書籍が必要だ。

著者おすすめ本としてはこれが解説本としては著者の力量を総合してもいいらしい。

さて、このコメントに粋な返答をしよう。

「脱構築、デリダまったなし」

・・・(沈黙)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?