米コロンビア大学(学部)の紹介。卒業20年で、改めて振り返ってみた。自分のアイデンティティの形成。

※なんという偶然か、先日、これを投稿しようと思っていた矢先、NHKの19時のニュースで、母校が、決して明るくない内容で取り上げられてしまっていました。そのタイミングで、このnoteを出すか迷い、少し温めてしまいました。

あくまでこのnoteは、わたし自身の20年前の在学体験談のため、「あえてニュースの内容は触れず」個人的な体験談の振り返り記事として挙げさせて頂いております。

ただしニュースの内容、およびその背景は、母校がニュースになってしまった、ということとは別に、とても深刻で心が痛み、目を背けられないことだと感じています。この記事は、趣旨が異なるため、(少なくともこの記事では)冒頭以外では、あえて触れていない旨、ご了承ください。

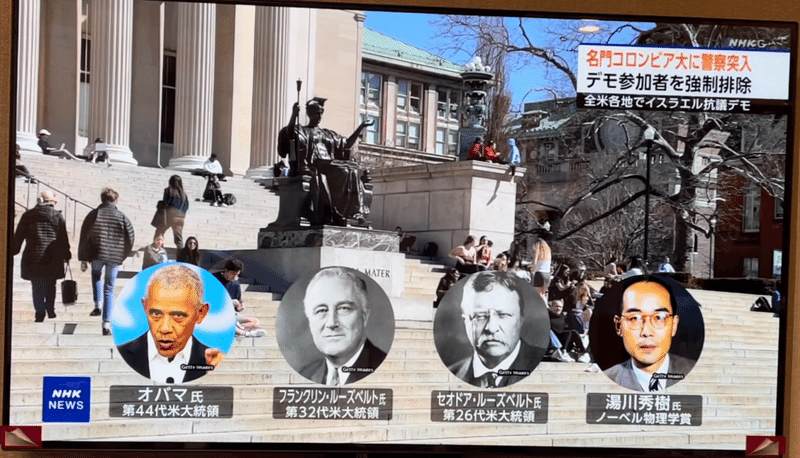

普段のキャンパスはこのような感じです(同じニュースから)。

著名な卒業生等も紹介されていました(同じニュースから)。

キャンパスでの、プロテストの様子です。遠くに、寝泊まりするためのテントが張られているのが見えます。

なお、わたしはコロンビア大学の学部2年生のときに、911がありました(その時のことは別途ちゃんと書きたいと思います)。

そのときは、キャンパスでのプロテストはありませんでした。全く違う意味で、わたしは、周りの、教員、学生に心を打たれた記憶が深く残っています。実は、まだ書いていなかった、子どもたちをアメリカの教育に触れさせたかった理由、その③に大きく関係します。

その時と、今回の違いは、なんだろうと、考えても、まだ考えがまとまりません。ちょうど、同級生とも、先日、その話をしていました。しっかり見つめ、考え続けたいと思います。

ニュースの件については、心の中で考え続けます。一旦は、ここまでとし、もともと投稿させていただこうと思っていた記事を、以下掲載させていただけたらと思います。(なお、上記のニュースと同じ事案は、ほかの学校でも起きており、来月進学するMITも同様です。子どもの身の安全だけは確保し、丁寧に、状況を見守りたいと思います。)

++++++++++++++++++++++++

このブログで何回か書いてますが、学部はコロンビア大学を卒業しました。最初は身バレリスクから伏せてましたが(コロンビアの学部卒の日本人はとても少ないため)、もう書いてしまったので、開き直ることにしました。

これからMITに通い、MIT贔屓になる気がするので、MITよりもずっとずっと長い間お世話になっており、いまの自分を考える上で欠かせない、コロンビアに対する自分の感謝の気持ちも、先にちゃんと表明しておこうと思いました(MIT、MITと言い過ぎると、コロンビアに対して後ろめたい気持ちが湧いてくるのはなぜでしょう)

コロンビア大学の学部に興味のあるかた、受験を考えている高校生、その親御さん、学校の留学カウンセラーの方へ

コロンビア大学の基本的なことに触れつつも、

(20年前ではありますが)実際に通った学生として、そして卒業生として、

個人的なコメントも加えつつ、ご紹介できたら思います。

一部、「あくまで個人的な独断と偏見」もあえて入れておりますので、そこは自由に取捨選択しながら、ご参考にしていただけたらと思います。

また、あくまで20年前の話です。授業の内容や、オフ・キャンパスの様子は、今とは大きく異なることもあるかもしれません。現状がどうかは、必ず別途ご確認いただき、あくまでご参考までとして頂ければ幸いです。

ところで、毎年、アメリカ大学進学のため、高校生とその親御さん向け説明会が、秋葉原のイベント会場や、一部の私立高校で行われ、わたしも卒業生代表として、ブースに立ったり、セミナーで話したりしてきました。

卒業生ボランティアとして、受験生の面接も実施してきました。過去20年、海外大学を受ける高校生との会話を通じて、日本の高校の変貌なども感じることができました。

今では、アメリカの大学に進学する学生も増えて、とても嬉しい限りです。

合格までの道のりも、お子さんや親御さんから、大変よく聞かれるので(もう25年前なのに)、どこまで参考になるのかわかりませんが、それもそれで近いうちに書けたらと思います。

コロンビア大学基本情報

アメリカ東海岸

ニューヨーク州、ニューヨーク市、マンハッタン区 (英語では、Manhattan ですが、New York City を略して “the City” と呼ぶことも多いです)

West Sideと呼ばれる、セントラルパークの西側の116丁目が正門(ブロードウェイ通り上)

地下鉄は1番と9番の赤です

設立1754年(全米で5番目に古い)

いわゆる「学部生」は6000人ほど

学部は、コロンビア全体で言うと、4つ…?

リベラルアーツのColumbia College (CC)

工学系のFu School of Engineering for Applied Science (SEAS)

女子校のBarnard College (BC)

パートタイムでも通える General Studies (GS)

いわゆる、コロンビア大学の学部生、というと、CCとSEASを指します。

BCとGSは、後述しますが、少し異なります。

Columbia College (CC) と The Fu Foundation School of Engineering and Applied Science (SEAS)

CCが文系、SEASが理系、と言うわけではなく、CCにも理系専攻はあります。

では何が違うのかと言うとわたしも厳密には分かってないのですが、SEASの友達に聞いたところ、CCの理系は学問としての理系がメインで、SEASは理系の中でも “Applied Science” と言うことで、より実用的・応用的なことを学ぶそう。

例えば、CCにもComputer Scienceの学科はありますが、CCは、プログラミング言語そのものの深掘り。SEASではその言語を使ってどうビジネスで活かすかの深掘り。と言う感じだそうです、ざっくり言うと。

なので、わたしの友達の多くは金融に行きましたが、金融工学は、CCではなくSEASになります。経済学とか会計学はCCになります。

わたしは最終的な専攻は「経済哲学」(経済と哲学のダブル専攻ではなく、経済哲学、で1つの専攻です)で、学校はCCです。

入学後にもう片方に移ることも可能だそうで、わたしの友達の1人も途中で変えていました。

必須科目などが、一部異なります(詳しくは後述)。

https://news.columbia.edu/news/12-photos-show-evolution-columbias-lion-mascot-over-years

Barnard College (BC)

女子校。

願書プロセス、統一試験の合格基準、必須科目などは、CC/SEASと異なり、完全に分かれています。

後述する、コロンビア学部の特徴と言えるコアカリキュラムも対象外です。

一般的には「系列校」とか「姉妹校」と呼ばれるようです。

CCやSEASとは明らかに校風やプログラムが異なり、キャンパスも別です。CC/SEASに通っている学生と、雰囲気も少し異なる気がします。

ただキャンパスは、道向こうで近いです。わたしの高校で一番仲の良かった友達が、ここに通いましたので、大学に行ってからも頻繁に会うことができました。

当たり前ですが、女子校なので、女子が多いです。キャンパスに遊びに行くとたまに男子生徒がいて、おぉ!?となります。

School of General Studies (GS)

最後に、General Studies。これは、日本からの留学生がそこそこいるイメージなのですが、接点が全くないので現状は詳しくなく…。

一応、Undergraduate と書いてあるのですが、少なくとも、アメリカにいる高校生が受験する、いわゆる「アイビーリーグとしてのコロンビア大学の学部」という感じではなく、願書プロセス、必須科目、なども全て異なり、入学後の交流も、CCやSEASとはほぼありません。

GSには日本からの方がたくさんいる、とはよく聞くのですが、一度も知り合ったことはなく、授業が一緒になったこともありませんでした。学部生、というより、日本で学部を卒業した人が、大学院留学の代わりに、きてるようなことを聞いたことがあります。GSを卒業しても、コロンビア大学の学部卒、というのは、ちょっと違うかもしれません。

上記を踏まえ、この記事では、CCとSEASのみに焦点を当てます。

アイビーリーグの中で、コロンビア大学の特徴

アメリカの大学で第一志望を考えるとき、トップ校を狙う場合は、まずはアイビーリーグ+スタンフォード+MITの中から方向性を決める方が多いかと思います。

その中で、特にコロンビアを選ぶ理由として、よく挙げられる特徴(差別化ポイント)は、以下があります。

コアカリキュラムがとにかくしっかりしている。卒業単位に占める必須科目が、アイビーリーグで一番多いとされる。わたしの時は約半分でした。そのため、偏りなく広く教養を身に付けたい、またはゼロベースで自分が何をしたいのか考えたい、と言う学生に合っています。

世界で一番忙しい?都市、ニューヨークのど真ん中。オン・キャンパスライフも充実しているが、オフ・キャンパスライフはアイビーリーグの中で一番華やかで選択肢が多い(ほかのアイビーは、都市から少し離れた田舎にあるところが多い)

そのため学問だけでなく、アートや音楽も強い。近くにある音楽学校や芸術学校と、合わせて願書を出せば、ダブル卒業などできる。

ビジネス、特に金融に強い。インターンシップの選択肢も多い。夏休みに限らず、学期中にインターンをする学生も多い。私も、大学2, 3年では学期中にインターンをしました。月水金は授業で、火木はインターン、と言う感じです。(自分はグリーンカードを持っていたので就労OKでしたが、学生ビザでくるInternational studentは、要確認です。)

市内の博物館に無料で行き放題。コンサートやブロードウェイも学生割引や優先チケットなど

マンハッタンのど真ん中なのに、キャンパスが大きくて緑が多い。晴れた暖かい日は、教授が、外行きたい人、手、挙げて!の多数決をして、みんなでゾロゾロ外へ行き、芝生の上での授業も多い。(これは主に、同じマンハッタンでも、キャンパスらしきキャンパスがない、NYUとの比較でよく挙げられる)

クラスサイズが小さい。コアカリキュラム含め、ほとんどのクラスが、10-15人。教授との距離が近い。

物価が高い都市なので金銭面をよく心配されるが、学校が用意している決まり文句は「学部生は全員、オンキャンパスに格安の寮が確約されている」「ご飯もオンキャンパスのカフェテリアで破格の値段で食べられる」「従って究極の話、キャンパスを出なくても節約して生活できる」「保護者の収入によって奨学金が出る “need-based”」

コアカリキュラムがとにかくしっかりしている。

コロンビア大学のニセ卒業生を見抜くために使える質問「コロンビアのコアについて語れ」というジョークがあるほど、創立からずっと変わらない、コアカリキュラムがあり、世代を超えて、同じ文献を読み、100年以上共通の「コロンビア・スピリット」のカルチャーがあります。

100年変わらないものに加え、試行錯誤で追加・削除されたものあるようで、例えば、Frontier of Scienceというのは、わたしが卒業する2004年から追加されたもののようです。また、Asian Humanitiesというものが導入され、Global Coreという形に変えていく、など常に進化を目指しているようです。

コアカリキュラムは、入学から2年続きます。3年生から、やっと専門分野に枝分かれしていきます。東大の、2年生までは、みんな駒場で一般教養を受ける感じの仕組み?に似てるかもしれません。

なお、コアカリキュラム、という考え方は、もともとコロンビア大学が作ったそうです。その後、多くの大学に広がった後、今は逆に「自由に授業を選べる方針」に変わるトレンドがある中で、コロンビアはコアカリキュラムを変わらず大事にしてきました。ウィキにそこらへんが書いてありました。

ちなみに、コアカリキュラムでいうと、アイビーリーグの中では、「ブラウン大学」が対局で、ほとんどコアカリキュラムがない、と言われています。

したがって、必須科目は減らして、好きなことに集中したい、という自由度の高さを求める学生は、ブラウン大学が第一志望になったりします。そのためか、ブラウン大学は、アイビーの中でも、自由、アート系、というイメージがあります。

ちょっと脱線して、もう少し校風のこと

コロンビアは、ニューヨークにあるので、たいへん硬派なイメージのハーバードなどと比べると、かなり自由ではありますが、一方で、必要単位の半分を占める「コアカリキュラム」を好んできてる学生が中心なので、「硬派」と「自由」が融合された感じです。

校風でよく語られますが、コロンビアはオフ・キャンパスが充実しているので、あえていうと「帰属意識」はアイビーの中では低い気がします。我が道をいく人が多く、自由人、変わってる子が多い(変わってるけど、変わってることを気にしない、または気づかない)、あまり群れない、とよく言われているように思います。

一方、例えばハーバードは、かなり帰属意識やハーバード愛が強いイメージです。日本でいうと慶応のような印象です。そういう学校は、寄付金のファンド規模が莫大で、奨学金も多いです。「当然しっかり、毎年寄付していますよ、ハーバードに育ててもらった善良な市民の基本です」みたいなイメージです。

コロンビアは、みんな我が道をいくので、コロンビア愛はもちろんあるのですが、「あ!寄付忘れてた!」「あ、そうだ、寄付ね」くらいな印象があります(あくまで学部生の、完全にわたしの独断と偏見です。)

ビジネススクールに通った日本人の方が、もう少し帰属意識が高いように思います。ビジネススクールは、学部とだいぶ雰囲気が違う印象です。

もうちょっというと、例えばハーバードは、アイビーの中でも「ナンバーワン」であることに誇りがあるとすると、コロンビアは、「いや、わかる人がわかればいいし」「むしろトップともてはやされるよりも、世間から放っておかれる方が、都合がいい」みたいな雰囲気を勝手に感じています。ちょっと京大に似ている?感じでしょうか。ナンバーワンより、オンリーワン、のような。ブランド意識が強い人は、コロンビアとは校風が少し異なるかもしれません。(これも、あくまで学部に関する、完全にわたしの独断と偏見です)

脱線しました。話をコアカリキュラムに戻します。

その中でも「名物授業」と呼ばれるのが2つあります。傍聴など認められておらず、コロンビアの学部生しか取れない、まさにコロンビアスピリットに直結する授業です。

Literature Humanity 通称 Lit Hum(リットハム)

全1年生がとる

1クラス10-15人

クラスは通常、FallとSpringのどちらか半年のみですが、このLit Humと次のCCだけは、1年間、同じメンバーで過ごします

読む内容は、高校の時に授業で読んでたものの延長のイメージで、フィクションがメイン。

ギリシャ神話から始まり、シェイクスピア、ダンテ、ドストエフスキーの「罪と罰」など30冊、ほど…?

とにかく宿題が多い

週2回の授業ですが、毎回、300ページくらい読んで、エッセイ5枚とか書かされる。毎週、ではなく、毎授業に、です。読書量と書くエッセイの量が半端ない

高校もめちゃくちゃ宿題が多くて(アメリカは、大学受験の受験勉強や塾がないので、あくまで学校の宿題が全て)、毎日50-100ページくらいは読まされてたが、コロンビアはその先果てしなかった

もちろん発言しないと逆に目立ちます

300ページなんて到底読みきれませんので、「ここは絶対発言しよう!」という部分を毎回2-3個用意して、とにかくそこになったら(ならなくても無理やり、笑)「ここなんだけど!ねぇ!」みたいに、図々しく、発言をねじ込む技、必須。とにかくこじつけでもいいので自分が話せる部分を、言う。

Lit Humの時に感動したこと。どうしてもこのページ数は読みきれなくて、一部の文献に関しては、NYにある紀伊國屋で日本語版を買ったり(まだキンドルとかアマゾンの遥か前の話です)親に日本で探して送ってもらったりしてたのですが、ある時、罪悪感から、教授に、「この分量は英語で読みきれなくて…日本語で読んでもいい?」と白状しつつ聞くと、「もちろん」の即答。「この授業は、言語の授業ではなく文学の授業なので、何語で読んでも構わない。そもそもラテン語のものは、英訳もオリジナルでないし。ヒンズー語で読んでもいいよ(ジョーク)。」と。とてもロジカルで理にかなっており、こういう、合理的なところも、アメリカの好きなところです。

読む文献(上記ウェブサイトより)

Homer, Iliad

Enheduanna, “The Exaltation of Inana” *

Enuma Elish *

Genesis

Homer, Odyssey

Sappho, If Not, Winter

Song of Songs

Job

Aeschylus, Oresteia

Parks, Father Comes Home from the Wars

Plato, Symposium

Virgil, Aeneid

Life of Aesop

Luke

John

Apuleius, The Golden Ass

Augustine, Confessions

Ibn ‘Arabi, The Translator of Desires

Marie de France, The Lais of Marie de France

Dante, Inferno

Montaigne, Essays *

Shakespeare, Othello

Cervantes, Don Quixote

Austen, Pride and Prejudice

Machado de Assis, The Posthumous Memoirs of Brás Cubas

Dostoevsky, Crime and Punishment

Woolf, To the Lighthouse

Morrison, Song of Solomon

Rankine, Citizen

Contemporary Civilization 通称 CC(シーシー)

全2年生がとる

クラス形態はLit Humと同じ

キリスト教のバイブル、イスラム教のコーラン、仏教、など宗教から始まり、ギリシャ哲学、デカルト、カント、アダムスミス、またアメリカの独立宣言や憲法など

高校で読んでいた、文学的なところからいっぺん代わり、哲学的な内容が増えた。わたしは言語に関わらず、フィクションは「西村京太郎以外は読まない」人だったので(推理小説が好き、と言うわけでもないらしく、シャーロックホームズもあまり読まない。ただただ西村京太郎が好きなだけ。)、高校や大学一年生までの、フィクションというか創作文学中心の読み物は、ちょっと性に合っていなかった

CCになったら、急にギリシャ哲学や宗教など、全く違う分野の読み物にどっぷり浸かることになり、「文学って面白い!!」と、遅ればせながら、読書にハマった

実は、その頃は、経済を専攻しようと思っていたのだが、哲学の面白さを知ってしまい、そこから哲学専攻を視野に入れるようになり、最終的には「経済哲学」を専攻することに(専攻の話はまた後ほど)。

この英語嫌いのわたしがまさか哲学を専攻するとは、自分が一番びっくり。哲学のように、たった3行を、1時間かけてじっくり理解し、3時間かけて議論し、1週間かけて消化する、という方が、2日で300ページ!いますぐ意見を述べよ!というよりも性に合っていたようです。

キャンパスで、CC、と言うと、え?学校のCC?それともクラスのCC?という確認文句は何百回もあるくだりです(いわば内輪ネタ)

“Oh, do you mean CC the school or CC the class?” みたいな読む文献(上記ウェブサイトより)

Plato, Republic

Aristotle, Nicomachean Ethics

Aristotle, Politics

Exodus

Matthew

Romans

Galatians

Augustine, City of God

The Qu’ran

RELIGION AND PHILOSOPHY IN THE MIDDLE AGES

- Al-Farabi, On the Perfect City-State *

- Ibn Tufayl, “The Story of Hayy ibn Yaqzan” *

- Ibn Rushd, “On the Harmony of Religion and Philosophy” *

- Aquinas, On Law, Morality, and Politics

Christine de Pizan, The Book of the Body Politic

Machiavelli, The Discourses OR The Prince

CONQUEST OF THE AMERICAS

- Council of Castille, “El Requerimiento” *

- Vitoria, On the American Indians *

- Leon-Portilla, The Broken Spears *

- Codex Telleriano-Remensis *

- Columbus, “Letter of Columbus to Luis de Santángel” *

- Garcilaso de la Vega, Royal Commentaries of the Incas and General History of Peru *

Luther, “Preface to the Epistle of St. Paul to the Romans” *

Luther, “Concerning Governmental Authority” *

“The Twelve Articles of the Swabian Peasants” *

Luther, “Friendly Admonition to Peace Concerning the Twelve Articles of the Swabian Peasants” *

Descartes, A Discourse on the Method OR Meditations on First Philosophy

Hobbes, Leviathan

Locke, The Second Treatise of Government

Rousseau, Discourse on the Origin and Foundations of Inequality among Men

Rousseau, On the Social Contract

Smith, The Wealth of Nations

Kant, Groundwork of the Metaphysics of Morals

Bentham, “Of the Principle of Utility” *

REVOLUTIONS AND RIGHTS: US, FRANCE, HAITI

- United States Declaration of Independence *

- United States Bill of Rights *

- Paine, Common Sense *

- “The Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, 1789” *

- De Gouges, “Declaration of the Rights of Woman” *

- Sieyès, “What Is the Third Estate?” *

- “Haitian Constitution of 1801” *

- “The Haitian Declaration of Independence, 1804” *

- “The 1805 Constitution of Haiti” *

Wollstonecraft, A Vindication of the Rights of Woman

Tocqueville, Democracy in America

Tocqueville, “Essay on Algeria” *

Mill, On Liberty

ABOLITION

- Walker, Appeal to the Colored Citizens of the World *

- Douglass, “What to the Slave is the Fourth of July?” *

- Truth, “Ain’t I a Woman?” *

The Marx-Engels Reader

Darwin, Descent of Man *

Nietzsche, On the Genealogy of Morals

Du Bois, The Souls of Black Folk

Du Bois, “Of the Culture of White Folk” *

ANTICOLONIALISM

- Gandhi, “Hind Swaraj or Indian Home Rule” *

- Ambedkar, Annihilation of Caste

Fanon, The Wretched of the Earth

Arendt, Crises of the Republic

Foucault, Discipline and Punish

RACE, GENDER, AND SEXUALITY

- Fields, “Slavery, Race, and Ideology in the United States of America” *

- Combahee River Collective, “A Black Feminist Statement” *

- Saidiya Hartman, “Venus in Two Acts” *

- Saidiya Hartman, Lose Your Mother *

CLIMATE AND FUTURES

- Chakrabarty, “The Climate of History: Four Theses” *

- Whyte, “Is It Colonial Déjà Vu? Indigenous Peoples and Climate Injustice" *

CC(学校)の生徒は、CC(クラス)とLit Hum両方必須ですが、SEASはどちらかだけとれば良いことになっていた記憶です。

なお、このクラスはわたしの時は、イスラム教のコーランが、最初の文献でした。

ちょうど9.11の年でした。1学期が始まった2週目、2001年9月11日。

「ジハード」の部分を読んでのエッセイ提出の日の朝でした。

偶然にも先生は、イスラム教徒の女性だった(先生は半年共通なので、コーランを読んでたからイスラム教の先生だったと言うわけではない)。

この時のクラスで行われたディスカッションは、自分のコロンビア人生で、一番心に残っており、先生にも、生徒にも、尊敬の気持ちしかない。

前述の通り、子供を一度でもいいからアメリカの教育に触れさせたいと思った理由の一つでもあります。

これについては、ここでは書ききれないので、しっかり別の機会に、丁寧に書きたいと思います。

上記2つ以外に、同じくコロンビア独自の必須項目が、音楽と芸術の以下2つです。

専攻に関わらず、CCの生徒は両方必須。SEASの学生はどちらか選択で良かったはずです。

アメリカのエリートは、どんな分野でも自分の意見を持ち、ディスカッションができる、と言いますが、まさにコロンビアのコアカリキュラムは、その「ザ・エリートの教養」を教えてくれてたんだなと、振り返って改めて感じます。

Music Humanity 通称 Music Hum

音楽の歴史や、簡単なセオリーを、全学部生が学びます

音楽を長年やってきた者としては、音楽とこれまで全く無縁だったような同級生と一緒に音楽を学べる場は、とても不思議な感覚でした

ポップミュージックも出てきます

音楽に全く興味ありません、という学生でも楽しめるように、一方で最低限のエリートとしての教養は身につけられるように、厳選した内容でした

自分にとっては、音楽が身近すぎて、なにが一般的でなにがニッチなのか分からなかったので、なるほど、音楽だとこういう部分を、一般教養と呼ぶんだな、と分かったのが面白かったです

Art Humanity 通称 Art Hum

https://arthum.college.columbia.edu/

コロンビアの学生は、メトロポリタンミュージアムなど、ニューヨークの博物館などは全て無料で入れ、たまに授業もそこで行われます

芸術の歴史から、絵画やスカルプチャーなどの評価、テクニックの歴史(例えば遠近法は何年くらいの誰が使い始めて初めて広がった、だから、その前の画家は遠近法が使われてないでしょ、みたいなこととか)

ワーホールのチキンスープなどの作品も

個人的にとても難しく感じ、正直ピンと来なかったのは、メトロポリタンなどに行き、どれか作品を一つ選び、自分で評するエッセイを書く課題

ぶっちゃけ、絵画やアートは、直感で、好き!好きじゃない!で楽しむ人だったので、自分の好みではなく、専門家の使うロジックで評するというものが、ちょっと苦痛でした

なのであまり印象がなく書くことがあまりありませんw

とは言え、例えば、産業革命の時はどんな画風が多い、とか、アメリカの独立戦争の最中のヨーロッパ人の画家がどんな心境でどんな絵を描いたのか、とか、そう言う分析がされると言う事実は面白いなと思いました

そしてもう1つ。アメリカの大学は、コロンビアに限らず、「書くこと」のスタンダードがとても高い印象がありますが、コロンビア大学でも、以下が全員必須となっています。

University Writing

全1年生がとる

文法や文献リテラシー(著作権や、プレイジャリズム、論文を書く際のテクニック、ルールなど)

授業のタイトルから、もう高校生じゃないんだから、しっかりWritingの基礎を抑えてよ!という印象を受けます

毎回エッセーを出して、赤ペンが入ります

高校でしっかり鍛えてくれてたからか、意外にも、文法やライティングは自分はそこまで卑下しなくても大丈夫なんだ、と確認できた授業でした。日本語も、母語の人の方が文法を意外と説明できないのと同じで、外国人として英語を学んだからこそ、ロジックで理解している強みを認識することができました

このクラスで学んだ色々は、いま、Udemyというオンラインプラットフォームでビジネス英語講座を配信しているのですが、そのコンテンツ作成にも大きく役立っており、何がいつ役立つか分からないなと実感します

このほか、一般的な内容の必須科目ですが、すみません、ここら辺は記憶が曖昧で、まだ調べきれていないので、一旦の仮置きです。いつかちゃんと調べて追記します。

サイエンス系のなにか?

生物、化学、物理、地理、などどれかだったような

数学?

アルジェブラ、カルキュラス、ジオメトリー、などどれか?

第二外国語?

すでに2カ国語を話す人は、第三外国語

わたしはドイツ語と中国語をとりました

アメリカの高校から来る子はだいたいすでに第二外国語は高校で勉強してるので、その延長か、第3カ国語をとってました

日本語ももちろんあります(わたしも、日本での最終学歴が「小卒」なので、「日本語ちゃんと話せるよ」の証明のために、日本語の大学院の授業をとりまして、最後に日本語検定一級を受けて合格しました笑。ちなみに満点ではありませんでした。。)

Physical Education 通称 PE

これは体育。といっても、日本でいう体育のイメージではなく、機械ジムのクラスでもいいし、テニスとかのスポーツ系でもいい。とにかく体を動かせ、と。

確か2セメスターだったような

水泳

50メートル?だったかのテストあり

泳げない人はスイミングクラスを先にとり、ある程度合格する必要あり

50メートル泳げる人は、テストを受けて合格すれば、クラスは免除

どこまで本当か分からないが、言われてたのは、マンハッタンは海と川に囲まれており、陸続きの北以外は、数本の橋とトンネルでしか、メインランドと繋がっていないので、周囲から攻められると孤立(兵糧攻めとか?)してしまうため、戦争など万が一は、両脇を流れている、ブロンクスリバーかイーストリバーかハーレムリバーを泳いで渡れるように、スイミングテストが課されるようになった(または創立当初から課されていた)

学生のお決まりのジョークは、例え50メートル泳げても、どのリバーも泳ぎきれないから、どうせ溺れるよね

コロンビア大学の本屋に行くと、“I passed the swimming test!” (わたしは水泳のテストに合格したよ!) と書いてあるTシャツがたまに売られてます。いわゆる内輪ネタ inside joke です

オフ・キャンパスライフが充実している

キャンパスもかなり大きいのがありますが、やはりNYとあって、金曜の夜から土曜の夜(日曜の朝?)までは、だいたい、街に繰り出すことが多いです。

そして、日曜は朝10時くらいから、大きいスタバのコーヒーVentiサイズと分厚いテキストを持って図書館に夜まで引き篭もる、という生活がスタンダードです。まさに、Work Hard, Play Hardの世界(よく働き(勉強し)よく遊べ)。

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Butler_Library_-_Columbia_University.jpg

友達の中には、作曲にハマっている子がいて、色々なバーに自分の曲を売り込んで演奏させてもらったり、演劇が好きな子はオフ・ブロードウェイに通い詰めたり。

ソーシャルワークに興味がある子は、介護施設でボランティアをずっとして、最後は運営にまで関わっていました。

クラシカル音楽が好きな子は、カーネギーホールやオペラハウスなど、有名なホールがいくつかあるので、学生割引や、当日券などを駆使して、通い詰めてました。

https://www.nyctourism.com/places/carnegie-hall/

https://www.nytimes.com/2021/10/01/arts/music/carnegie-hall-reopening.html

運動が好きな子は、セントラルパークにジョギングに。わたしも歩くのは好きなので、大学とタイムズスクエアくらいの距離であれば、なるべく地下鉄に乗らずに歩いて行ったり(1時間くらい)、散歩がてら、ブロードウェイを目的なく歩いたりしてました。

https://www.axismag.jp/posts/2019/10/147012.html

https://www.newyorknavi.com/miru/67/

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%82%BA%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%82%A8%E3%82%A2

おそらく、こういう過ごし方は、他のアイビーリーグだと難しいかもしれません。

金曜の夜は、いつの間にか誰かが言い出して、どっかのバーに集まって、飲んで踊って。または、みんなキャンパスの寮生活なので、誰かの部屋に集まったり、ムービーナイトでポップコーンやスイーツを頬張ったり。

大学1年生が入居する建物の1つ、Carmen。わたしも1年目はここに入りました。

https://www.housing.columbia.edu/carman

オン・キャンパスでもイベントは色々あり、わたしは作曲クラブに入っていたので、自分で作った曲を、友達にお願いして、一緒にコンサートで弾いてもらったりしていました。

デジタル作曲にハマり始めてた頃なので、金曜の夜、外に行く気分でない時は、1人ヘッドセットをつけて、部屋に篭って曲作りをしてました(キーボードを部屋に常備)。

あと、わたしは一切、ご縁はありませんでしたが、ソロリティとかフラタニティという、サークル?のような、住食を共にするクラブみたいなのがあって(どの大学にもあるそう)、あまりよく知らないのですが、入団?のテストとかがあり、かなりの、ブラザーフッド、シスターフッドが構築されるようです。

入ってる子が周りに一切いなくて、ほぼ接点はなかったのですが、たまにキャンパス内を奇声を上げながら走り去る、みたいなのがあって、あれば入団テストで度胸を試されてるんだよ、と聞きました。1-2回だけ彼らが主催するパーティーに行ったことがありますが、少なくともその時は普通のパーティーでした。基本的には「モテ系」の人たちが入団してるイメージです。

ちなみに、このソロリティとかは、だいたいラテン語の3文字のグループ名がついてるのですが、大学卒業時の「優秀者グループ」も同じようにラテン語の3文字の名称のことが多いので、履歴書に、「βκφメンバー!誇り!」(←これは適当です)とか書いてあると、ちゃんと説明も書いておいてくれないと、モテ系です!って言いたいのか、「成績優秀者でした」って言いたいのか、どっちなのか分からないので、ちゃんと書いてくれてると嬉しいなと言う人事の切実なお願いです。

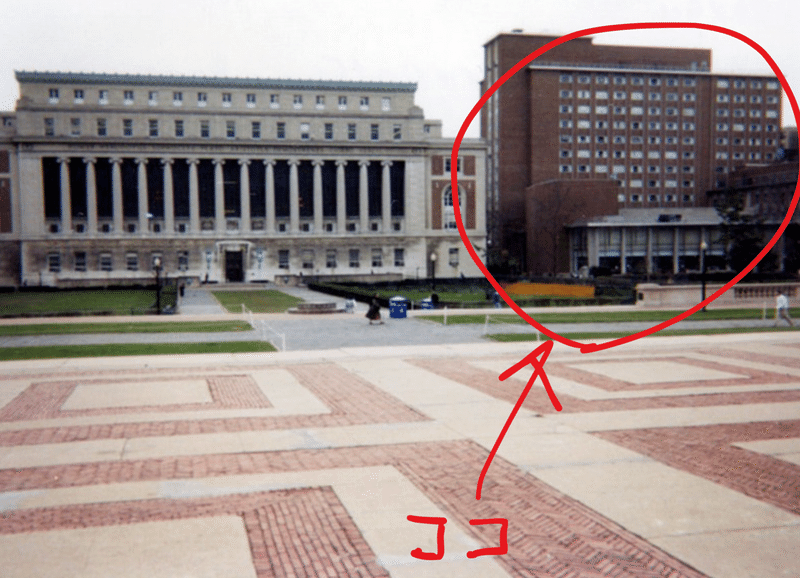

キャンパスの風景

🌷ここまで読んでくださりありがとうございました!🌷

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?