Castle Wallを解いてみよう

こんばんは。初月葉桜(はづきはざくら)です。昨日に引き続き、#ペンシルパズルデビュー週間 で自分が投稿したパズルの解説記事を書きました。本日4/11特集のカテゴリは「線のパズル」で、今回自分が投稿したパズルは、「Castle Wall」という、ループを作るパズルです。

Castle Wallのルール

盤面のいくつかのマスに線を引き、盤面全体で1つのループを作ります。

線は、マスの中央を通り、タテヨコに引きます。

線は、交差したり枝分かれしたりしてはいけません。

白マス、黒マス、灰色マスに線を引いてはいけません。

マスに書かれた矢印付きの数字は、そのマスから矢印の方向に盤面の外周までを見たとき、その方向に引かれている線の長さを表しています。なお、隣り合うマス同士をつなぐ線の長さを1とします。

すべての黒マスはループの外側に、すべての白マスはループの外側に存在するようにします。灰色マスはループの外側・内側のどちらにあっても構いません。

例題は、パズスクでルールを確認する際に一緒に出てくるので、ここでは割愛します。

パズスクのCastle Wallのページはこちら

投稿した問題の解説

パズスクに投稿した問題はこちらになります。

(リンクから進むとパズスク上で問題を解くことができます)

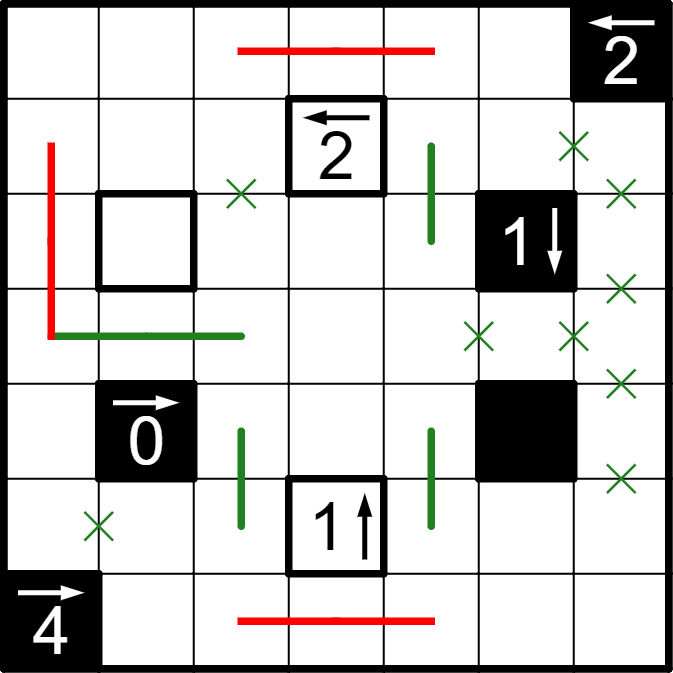

まずはCastle Wallで一番の特徴ともいえる、ルール6を使ってみましょう。ループの内側・外側という概念は一見するとどう活用していけば良いのか分かりにくいですが、「線をはさんで片方は外側、もう片方は内側」と考えるのが1つのやり方かな、と思います。別の言い方をすると、「外側から内側に変わるときには、線を1本超える」と言うこともできそうです。このあたりは人によって理解しやすいとらえ方が変わると思います。

さて、黒マスは外側、白マスは内側です。したがって、黒マスと白マスの間には、線が1本以上引かれることになります(線がないとどちらもループの同じ側になってしまうため)。厳密には線が奇数本存在する必要があり、例えば2本や4本ではダメなのですが、ここではまずわかりやすく「1本以上」として考えます。すると、「1マス間隔で存在する黒マスと白マス」や「桂馬飛びの位置関係にある黒マスと白マス」の間には必ず線が引かれることになります。逆に、同じ位置関係にある同じ色の2つのマスの間に線を引くと、同じ色であるにもかかわらず外側と内側に分かれてしまうため、このような場所に線を引くことはできません。

これを活用すると、まずはいくつかの場所で線を引くことができます。また、線が引けない場所には×印をつけてみました。

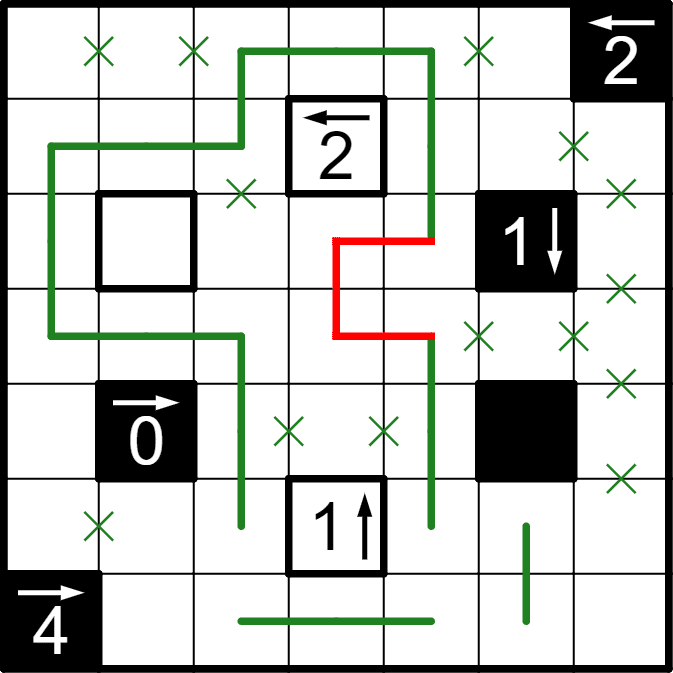

次に、盤面の外側は必ずループの外側になるので、盤面全体が黒マスで囲まれているとみなすことができます。

これを踏まえると、盤面の端から数えて2マス目のマスと、盤面の外周の間についても、線が引けるか引けないかが分かります。

続いて、マスに書かれた数字のヒントを使ってみましょう。ルール5は文章だけだと分かりづらいですが、例を図で挙げるとこのようになります。

これを用いると、上から2列目の←2や右から2列目の↓1によって線を決めることができます。なお、Castle Wallのヒントの数字の有効範囲は、「次の黒マス・白マス・灰色マスまで」ではなく、「盤面の外周まで」です。

また、右上の角の←2や左から2列目の→0に注目すると、線の引けない場所が決まり、すでに引かれている線を伸ばすことができます。

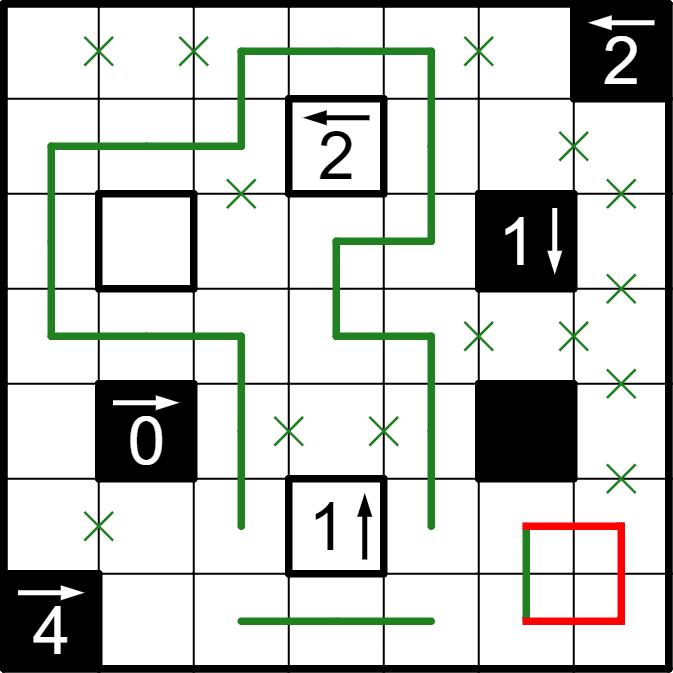

ここまで来たらあと一息です。まず、下から2列目の↑1に注目すると、上から3列目と4列目にまたがるように線を引くしかありません(4列目と5列目の間に引くと、線が行き止まりになり、ループを作ることができなくなるため)。今引いた線を少し伸ばすと、上半分は完成です。

最後に、右下と左下に注目です。右から2列目に引かれたタテの線は、右に進めると行き止まりで、小さな輪っかができてしまいます。このパズルはループを1つだけ作るパズルなので、このようになってはルールに反します。この考え方はよく「小ループ禁」とも呼ばれ、スリザーリンクやましゅ、ヤジリンなど、ループを1つだけ作るパズルで非常によく使われます。

したがって、このタテの線は左に伸びていき、すでに引いてある線とつながります。さらに、左下の角にある→4のヒントを使うと、左下部分も確定し、無事にループがちょうど1つ出来上がりました。

おわりに

今回は簡単なCastle Wallの問題を解いていきましたが、少し難易度が上がっても、黒マスと白マスが近くにある場所、外周近くにある黒マスや白マス、数字のヒントなどがやはり特栽のとっかかりになることは多いと思います。また、終盤に出てきた「小ループ禁」、すなわちループが複数できないという考え方はほかのパズルでも重宝します。ぜひ特集されている他のパズルも解いてみてください!

解説で分かりづらい点があれば気軽にコメントやDMなどしてください!また、「このパズル種の解説記事が欲しい」というリクエストもぜひどうぞ!なるべく答えてみたいと思っています。

明日以降も(筆者の時間と体力が許せば)解説記事を書いてみようと思っているので、よろしくお願いします!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?