文壇ゴシップニュース 第3号 谷崎潤一郎と泉鏡花の仁義なき鍋戦争、ホテルと糞とテネシー・ウィリアムズ

谷崎潤一郎と泉鏡花の仁義なき鍋戦争

泉鏡花については、その小説と同じくらい、奇癖についても語られてきた。師匠である尾崎紅葉を崇敬するあまり、床の間に飾った紅葉の肖像に毎朝礼拝する。病的な潔癖症で、酒は唇を火傷するくらい熱燗にしないと飲めない(これは鏡花崇拝者の間で真似られた)。黴菌を運ぶという理由から蠅も大の苦手で、見つけた際には妻も動員して必ず殺す。家の男用小便器は封鎖。余談だが、中河与一も黴菌恐怖症で、いつも消毒液で手を真っ赤にしていた。

そのほかにも、犬と雷に恐怖心を抱いており、外出先で雷に会った時は人力車宿に飛び込んで、雷の鳴らないほうへ人力車を走り出させたが、そのうちあちこちから鳴り始めたので、二時間近く走り回ったとか……。

こうした愉快な逸話は、田中純の『作家の横顔』に書いてある。田中純は早稲田大学を卒業後、春陽堂が出していた『新小説』という雑誌の編集者となり、里見弴らと『人間』の創刊に携わり、小説も書いた。1924年に出た『文壇出世物語』には、誰も彼の作品を知らないのに、流行児扱いされている不思議な作家と皮肉が書かれている。中学時代は菊池寛とテニスの試合をしたこともある。同じくスポーツマンである久米正雄と馬が合い、雑誌『人間』(玄文社)の創刊に携わった。

『作家の横顔』に書かれた泉鏡花のエピソードで最も面白かったのは、潔癖症の鏡花と、健啖家の谷崎が、一緒に初音という店で鳥鍋を食べた時のこと。鳥鍋は鏡花が最も安心して食べることのできる料理の一つだった。

面白かったのは、一度、この初音で、谷崎潤一郎君と会食したときだった。そのときには僕のほかに吉井君か誰かもいたようだったが、当時の谷崎君は人も知る悪食家で、鳥でも牛肉でも生のままを平気で食べた。しかも大変な健啖家と来ているから、このときの鳥鍋も、ろくろく煮えないうちに片っぱしから食べて行く。ところが泉さんとなると、これは佃煮になるほど煮ないと箸をつけないのであるから、いつまで待っても食べられる筈はない。煮える前に谷崎君が食べてしまうからである。これには泉さんも閉口して、しまいには箸で鍋の中に線を描き、これだけは僕の領分だから箸をつけては困ると抗議していた。

田中が谷崎の家で夕食を共にした時も、「牛肉はこうして食べるのが一番たくさん食べられる」と自分でそれを水炊きしながら言っていたという。また、春陽堂、新潮社で編集者を務めた水守亀之助は、「あの歯で血がボタボタ滴るようなビフテキを貪る時の様子を想像して見ても」なんて文章を書いていて、食事においても谷崎は非凡というか悪魔的だったようだ。

参考文献

田中純『作家の横顔』

新秋出版社文芸部編『文壇出世物語』

水守亀之助『わが文壇紀行』

ホテルと糞とテネシー・ウィリアムズ

トルーマン・カポーティによる自伝的要素を含んだ小説「まだ汚れていない怪獣」(『叶えられた祈り』所収)には、テネシー・ウィリアムズをモデルにした人物が出てくる。

主人公のP・B・ジョーンズは作家志望の男で、目的のためなら──相手が男であろうと女であろうと──体を売ることもいとわない。彼の処女短編集『叶えられた祈り、その他の短編』も、小説家アリス・リー・ラングマン(モデルはキャサリン・アン・ポーター)と寝たことがきっかけで出版されたものだ。しかし、それが評判になることはなく、次作の出版も拒絶され、あらゆる国を漂流した後、セルフ・サービス社に所属する男娼となる。

そんな彼の最初の客となったのが、テネシー・ウィリアムズをモデルとしたウォーレス氏だ(時期的には1970年代初め)。ウォーレス氏はプラザホテルでイングリッシュ・ブルドッグと一緒に暮らす、かつては「アメリカでもっとも称賛されていた劇作家」だが、ある時期から作品がことごとく失敗作とみなされるようになり、今ではアルコール漬けの荒れた生活を送っている。部屋の床は洗濯物と犬の糞、小便で汚れ、ジョーンズが糞を踏んですっ転ぶというスラップスティックなシーンまで挿入されている。

ウォーレス氏は激しい被害妄想に囚われており、実質初対面のジョーンズ(二人は十年前に一度だけ出会っている)に、自分が死んだら、それは殺人だと言い、次には体中を癌に侵されていとまで告白する。ジョーンズは彼の話を聞き、こう思う。

この、自分を劇的に語るのが好きな太った小男は、自分の作品に出てくる孤独なヒロインのひとりのように、自分でも半分しか信じていない嘘を見知らぬ人間に話すことで、人の注意をひき、同情を得ようとしている──。見知らぬ人間に話すのは、彼には友人がいないからだ。そして友人がいないのは、彼が自分の作品の登場人物と自分のことしか気にかけないからだ──その他の人間は彼にとっては観客でしかない。(川本三郎訳)

この作品を読んだテネシー・ウィリアムズは当然の如く激昂し、「自分はイングリッシュ・ブルドッグはおろか、どんな種類の犬もプラザ・ホテルでは飼っていなかった」と反論した(ジェラルド・クラーク『カポーティ』)。『カポーティとの対話』を読んでも分かる通り、カポーティという人は、あまり事実に拘らず、話を面白おかしく盛っていく傾向にあるので、それを読む際はいつも眉に唾をつける必要がある。余談だが、1976年にカンヌ映画祭で名誉審査員を務めることになった時は、そのブルドッグも一緒で、「犬を連れていけないならどこへも行かない」と言い張って彼のために開かれたパーティーを欠席した(ロナルド・ヘイマン『テネシー・ウィリアムズ がけっぷちの人生』)。

テネシー・ウィリアムズが荒れた生活を送っていたこと自体は事実である。彼の姉がロボトミー手術を受けたことは有名だが(父はアル中で、母も精神科病棟に入院したことがある)、ウィリアムズ本人も若い頃から精神的に不安定なところがあって、『ガラスの動物園』、『欲望という名の電車』で成功した後も、同じ場所にいるのが落ち着かず、よく引っ越し・旅行をした。精神分析に助けを借りたこともあるが、効果はなかった。

ゴア・ヴィダルは、ウィリアムズについて「ロマンティックな才能を頼りに、人生を送っている」と評したらしいが、ヴィダルのように読書家ではなかったので、創作の引き出しが少なかった。身の回りの出来事から詩的なもの感傷的なものを引き出すことが、彼にとって唯一の創作作法だった。

キャリアの中盤からインスピレーションと意欲の枯渇に悩み始めた彼は、酒を飲みながら書くようになった。元々知性よりも本能を重視していたので、頭がぼんやりとしているほうが、幻想的な感覚を得られたうえ、自由な気分になれたのだった。ロナルド・ヘイマンによれば、1955年の夏以降が、アルコール依存への転換点だったという。

アルコールに加え、覚醒剤、安定剤、睡眠薬にも頼るようになり(マックス・ヤコブソンという医師からアンフェタミンやバルビタール系薬物を好きだけもらっていた)、満足な創作活動ができなくなり、本人も60年代をほとんど棒に振ってしまったと考えるようになった。

それでもそれらの依存症を断ち切ることはできず、カポーティが小説で描いたような生活を続けた。強いマティーニ、抗うつ剤、リタリン、ネブンタールによって、人工的に身体を動かしていた。むろん、創作活動は依然として低調で、興奮剤による被害妄想から、友人や仲間が金を盗んだといって憚らなかった。

1983年2月24日、ウィリアムズは、ホテルのスイートルームでいつものように酒で薬を流し込んでいた。そして、「セコナール二錠を点眼薬のふたに入れて飲もうとしたとき、ふたが喉につまってしまった」(ロナルド・ヘイマン・同上)。翌日、死体が発見された。カポーティの小説にもあったように、彼が日頃から誰々に殺されると発言していたことから、彼の弟はその事故が殺人であると主張したが、その証拠は見つかっていない。

ウィリアムズは若い頃から健康の不安を訴え、酒や薬をめちゃくちゃに服用していたが、それでも71歳まで生きていたのは(事故がなければもう少し生きていただろう)、90歳を超えるほど長生きだった祖父や母の遺伝子を引き継いでいたからだろうか。無頼な生活を送るにも頑健な肉体が必要だというのは、太宰治や坂口安吾、檀一雄が証明している。

参考文献

トルーマン・カポーティ、川本三郎訳『叶えられた祈り』

ジェラルド・クラーク、中野 圭二 訳『カポーティ』

ロナルド・ヘイマン、平野 和子訳『テネシー・ウィリアムズ がけっぷちの人生』

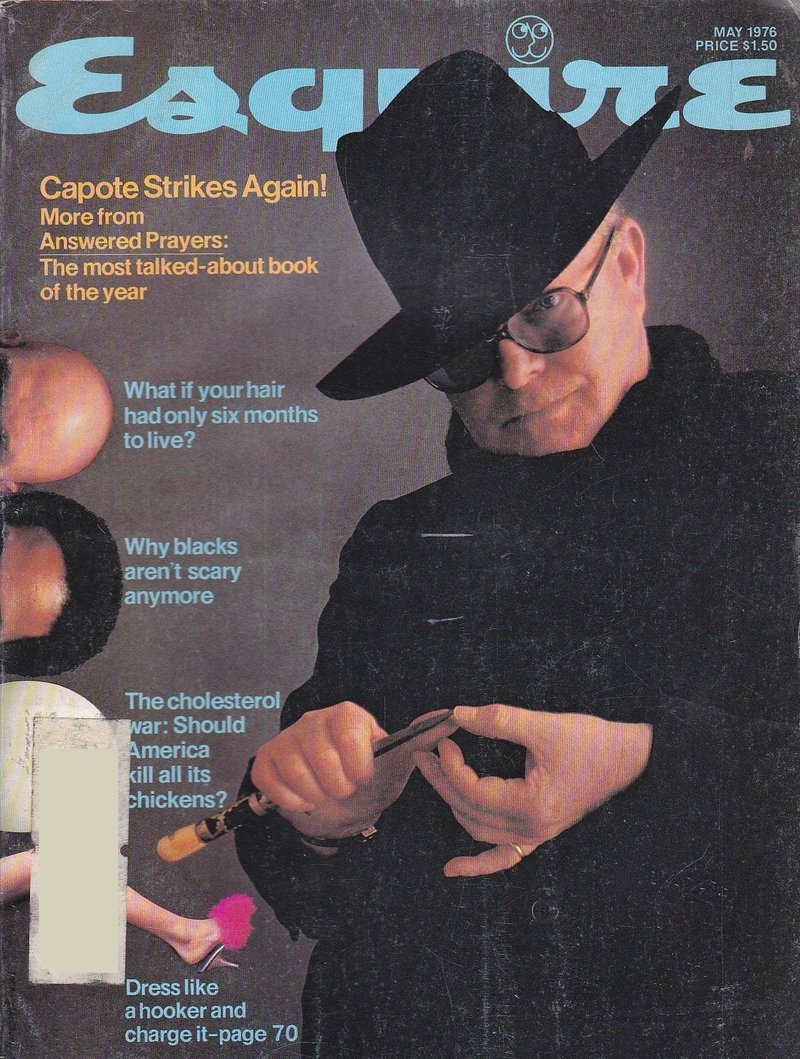

「まだ汚れていない怪獣」が掲載された『エスクァイア』1976年5月号

カポーティは短刀を手にした殺し屋に扮している。「カポーティ、ふたたび攻撃する!」という見出しがついていることから、この小説がどう扱われていたかわかる。「再び」というのは前年に『叶えられた祈り』の一部である、「ラ・コート・バスク」が発表されていたから。

70歳になったテネシー・ウィリアムズ。長年のアルコール&薬物依存のせいか、荒んだ顔をしている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?