過去のゼミナール研究まとめ: 前編(~2017)

はじめに

このエントリでは、2020年以前の服部ゼミ(大阪経済大学・青山学院大学)の研究を記録として残すため、研究の簡単な概要を記します。ここでは、2017年までのゼミ研究の一部を紹介します。

(2018年以降の研究については 後編 をご覧ください)

目標を「自らで設定」するのと「他人から与えられる」のでは、どちらがより高いパフォーマンスを発揮するのか? (2017, 大阪経済大学)

RCTの枠組みを援用した「コイン立て」ゲームを用いて、目標を「自らで決める」のと「他者から与えられる」ので、どちらが人の「パフォーマンス」や「次回取り組みへの自信」を高めることができるのかを明らかにしました。

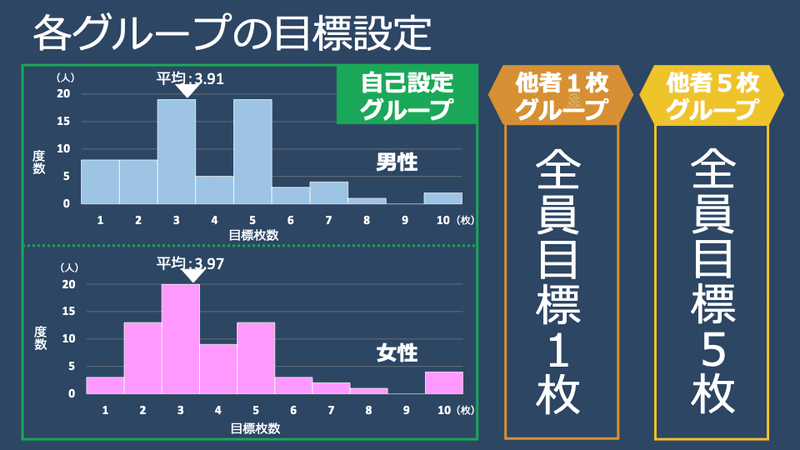

具体的には、実験参加者 (N=407)に、30秒間にコイン(1円玉)を何枚立てることができるか?というゲームに参加してもらいました。その際、実験参加者はランダムに3つのグループ (1) 自分で目標枚数を設定 (N=137), (2) 実験者が目標枚数(1枚)を提示 (N=136), (3) 実験者が目標枚数(5枚)を提示 (N=134) に分け、目標が達成できれば報酬(菓子)がもらえるという条件の下、各グループの平均成功枚数やその後の心理状況などを比較しました。

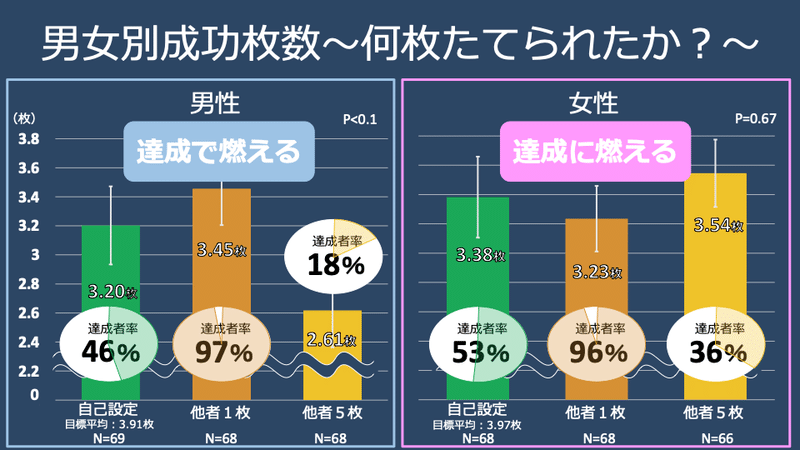

実験結果から、男性では、他者から「低いハードルの目標」を与えられた人たちが最もパフォーマンスや次回への自信の程度が高く、一方で女性においては、他者から「高いハードルの目標」を与えられた人たちが最もパフォーマンスが高くなりました。つまり、男性は目標を達成することでさらにモチベーションを高め、女性は目標を達成するためのモチベーションが高い、という傾向があることを示唆します。

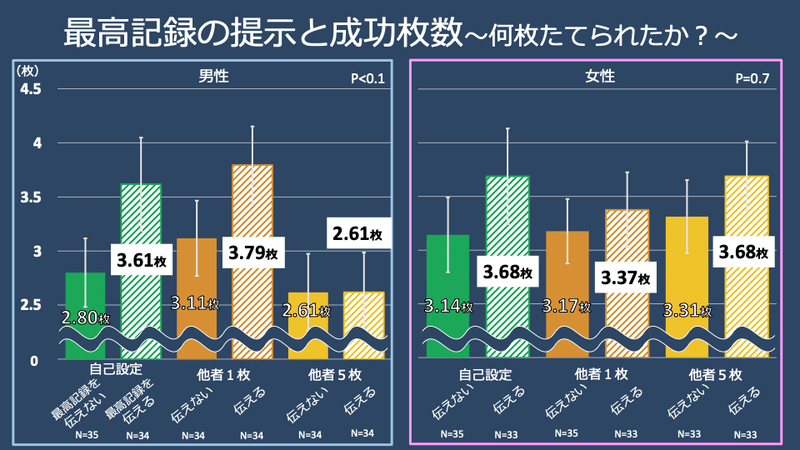

また、「これまでの最高の成功枚数」を提示するという介入は、「自らで目標設定した」人たちのパフォーマンスを有意に高めるが、目標が与えられた人たちではこの介入の効果は確認できませんでした。

幸運・不運に関する信念はどのような経験から生まれ、そしてどのような行動の変化を生むのか?(2017, 大阪経済大学)

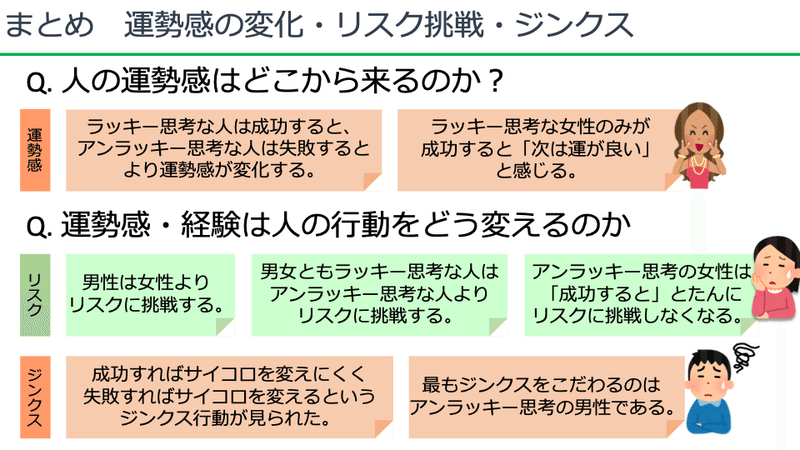

自分は運が良い・悪いといった信念はどのように形成され、そしてそれは行動をどのように変えるのかを明らかにするべく、サイコロを使った簡単な行動実験を設計して、「人の運勢感」の謎に迫りました。

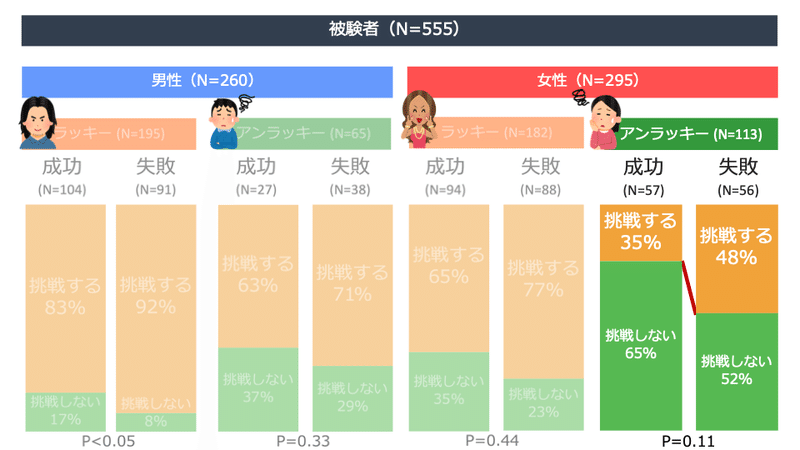

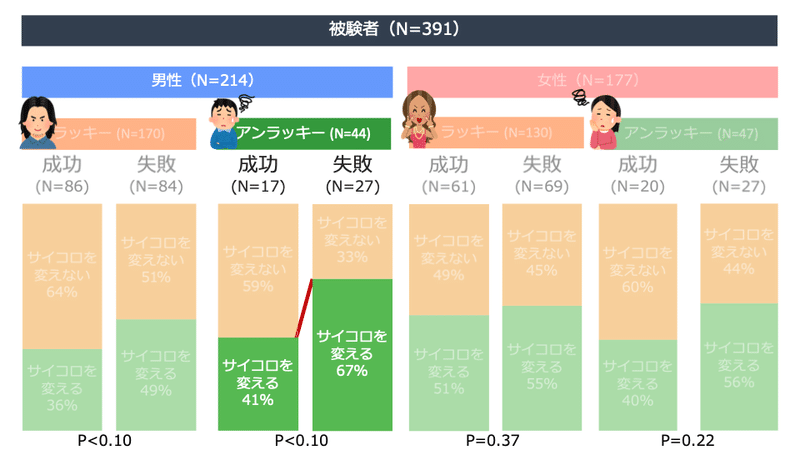

具体的には、実験参加者全員にまず、参加報酬を渡し、その後「自らの運の良さ」について聞き取りをします。その後、サイコロで偶数を出せばさらに報酬がもらえるというゲーム(1回目)に参加してもらいます。そして、今手持ちの報酬が2倍になるかもしくは全て失うか、という2回目のゲームに進むかどうかを決定してもらいます。こうすることで、「どのような運勢感を持つ人が、1回目に成功 or 失敗 したときに、2回目のよりリスキーなゲームに進むことを選ぶのか?」がわかります。さらに、サイコロゲームの際には参加者の前にサイコロが2個(赤・白)置いてあり、そこから参加者は無意識的に一つのサイコロを選んでゲームに参加する仕組みになっており、「2回目のゲームに進んだ参加者が、1回目に自らが選んだサイコロと同じ or 違う サイコロを選ぶのかどうか」を見ることで、「どのような運勢感を持つ人が、1回目に成功 or 失敗したときに、2回目において1回目と異なるサイコロを使用するのか=ジンクス」についても調べることができます。

実験結果から、(1) アンラッキー思考の女性は、1回目のゲームで成功すると途端にリスクに挑戦(2回目への挑戦)をしなくなること、(2) アンラッキー思考の男性は、1回目のゲームで成功するとサイコロを変えず、失敗するとサイコロを変える、というジンクス行動が最も強く現れる ことなどが明らかになりました。

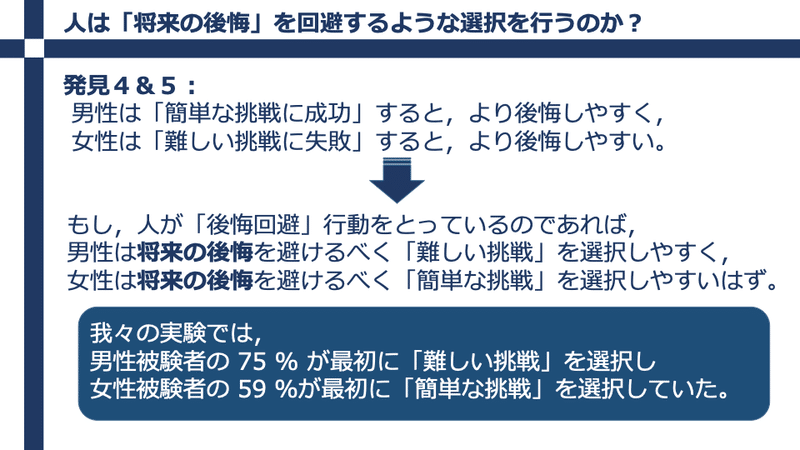

人はいつ後悔するのか (2016, 大阪経済大学)

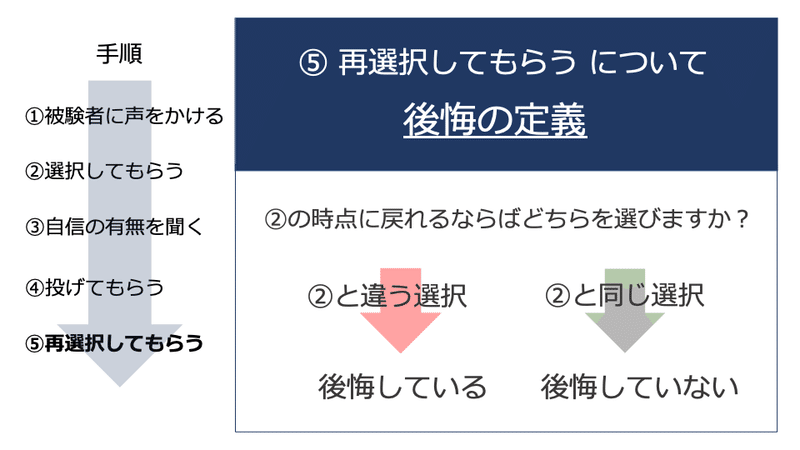

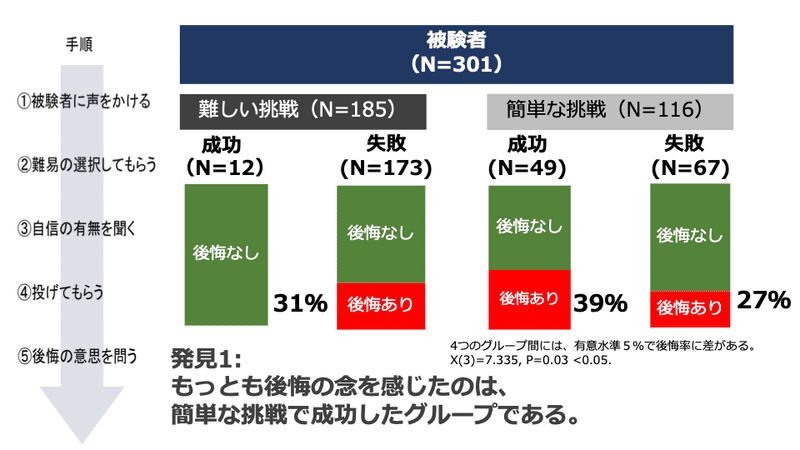

難易度と報酬の異なるボール投げゲームを用いて、実験参加者のゲームの難易度選択とその後の「後悔の程度」との関係を明らかにする行動実験です。

具体的には、実験参加者には、(1) 遠くにあるバケツにボールを投げ入れられれば高報酬、(2) 近くにあるバケツにボールを投げ入れられれば低報酬、の2種類のゲームを選択してもらい、その試行のあと、実験参加者が成功したか失敗したかにかかわらず「もう一度ゲームの難易度選択からやり直せるとしたらどちらのゲームを選びますか?」と問うことで、自らが選んだものとは違うタイプのゲームを選んだ場合に「後悔した」と定義しました。この「後悔」の程度を、性別や思考の失敗・成功に分類して比較するという実験です。

実験結果から、男性は「簡単な挑戦に成功」したとき最も後悔し、女性は「難しい挑戦に失敗」したときに最も後悔する傾向があることが明らかになりました。また、ゲーム挑戦前の自信の程度に関して、試行前の自信が低かった参加者は「難しい挑戦に失敗した」時により後悔をし、試行前の自信が高かった参加者は「簡単な挑戦に成功した」時により後悔をすること、男性は「簡単な挑戦を選び成功したとき」に最も後悔をし、女性は「難しい挑戦を選んで失敗したとき」に最も後悔する傾向があることも明らかになりました。これらの結果と実際の初回のゲームの難易度選択と合わせて考えると、人が後悔回避行動をとっていることが示唆されます。

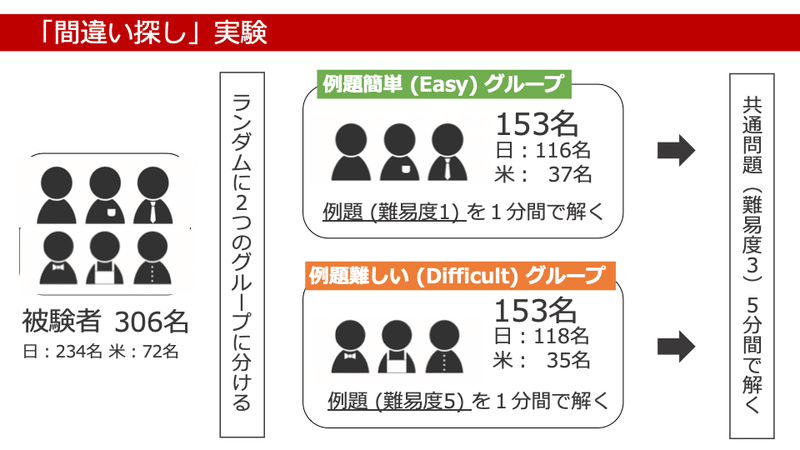

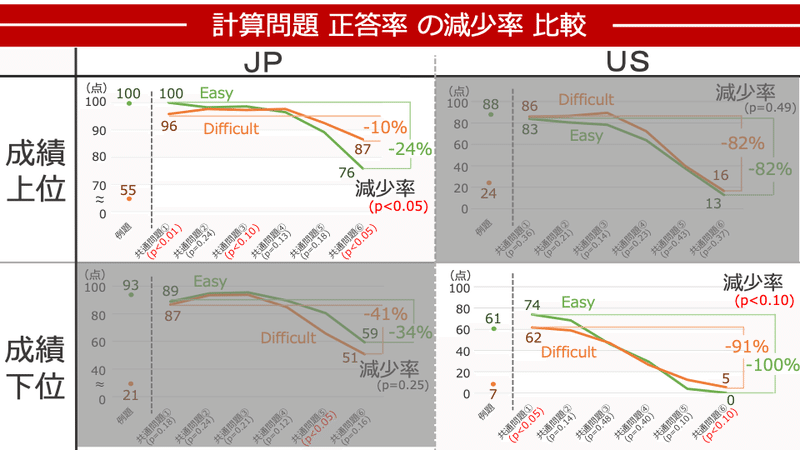

仕事のパフォーマンスを高めるためには、どのような「手本」を見せればよいのか? (2016, 大阪経済大学)

作業の前に「易しい例題」を与えることと「難しい例題」を与えることは、その後の作業パフォーマンスをどのように変えるのかを明らかにするため日本とアメリカの大学生合計600人以上を対象に行ったRCT実験です。

具体的には、実験参加者には、小学生レベルの計算問題と間違い探し課題に挑戦してもらい、ランダム割付された片方のグループには課題取り組み前に(本課題のレベルよりも)簡単な例題を説明として使用し、もう片方のグループには難易度の高い例題を説明として使用するという違いを設け、それ以外は全く同一の本課題に挑戦してもらいました。

結果として、簡単な例題の後に課題に挑んだグループは、課題前半での正答率が高かったものの、課題後半では難しい例題の後に課題に挑んだグループの方が有意に正答率が高いという結果が得られました。簡単な見本は、取り組み初期のモチベーションを高めるが、持続せず、逆に難しい見本は、取り組み初期のモチベーションは低いものの、モチベーションの低下が起きにくい、という知見が得られました。

(2016年度 日経BP社主催 西日本インカレ 準優勝)

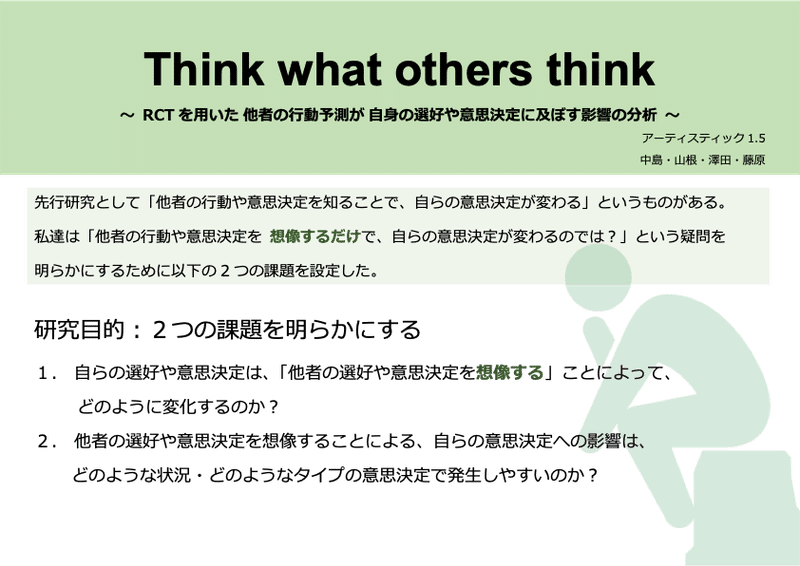

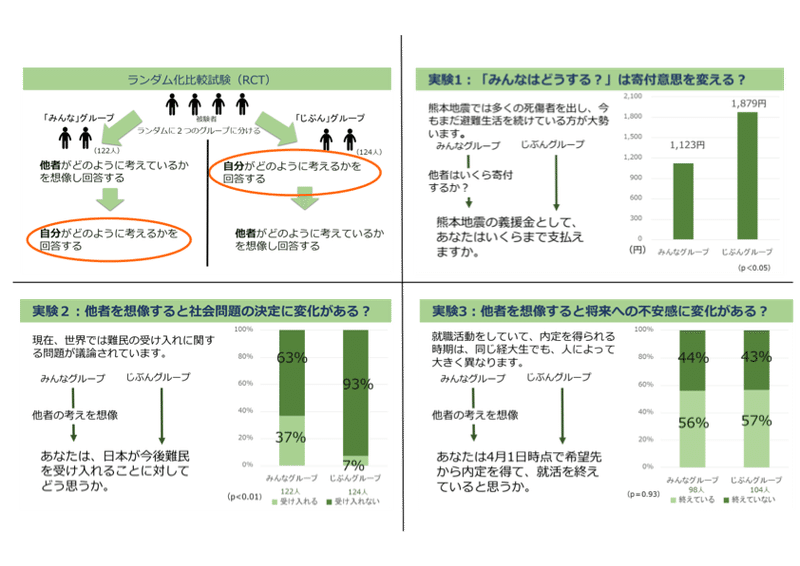

『みんなはどう考えている?』と一度考えてみることで、自分の考えはどのように変わるのか? (2016, 大阪経済大学)

社会問題への意識や個人の感情が、「周りの人はどう考えているか」と一度考えてみることでどのような影響を受けるのかを、RCTを用いた実験により明らかにしました。

具体的には、実験参加者(N=246)に対して、寄付意思や難民受け入れへの是非、就活に対する不安、について回答してもらいます。ランダム割付された半分の参加者(処置群)は「これについて周りの人はどう考えているのか」を考えてもらった後に回答してもらうという介入を行い、一方、もう半分の参加者(統制群)にはその質問をさまざまな問題の後に回答してもらいました。

実験結果から、「周りの人がどう考えているか」を想起することによって、自らの考えがその考えに引きずられる、または、自分の考えと同じように「周りの人も考えている」と想像する傾向がみられました。

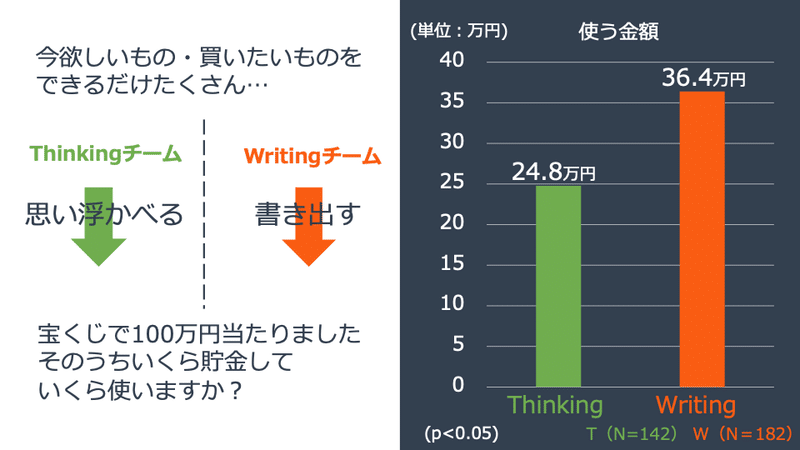

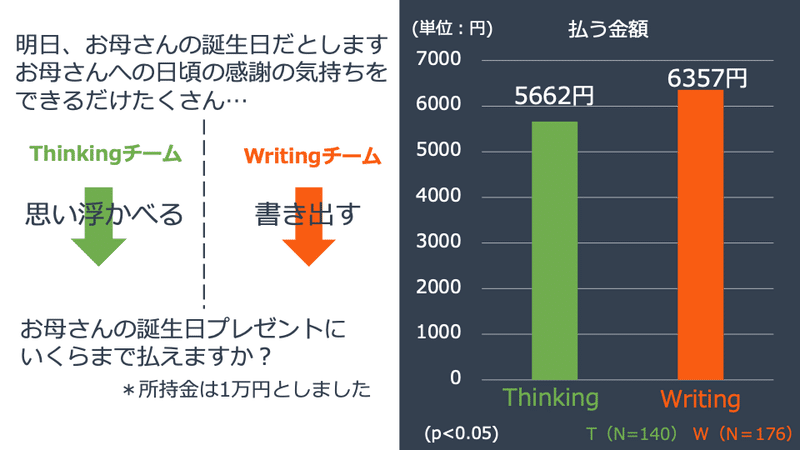

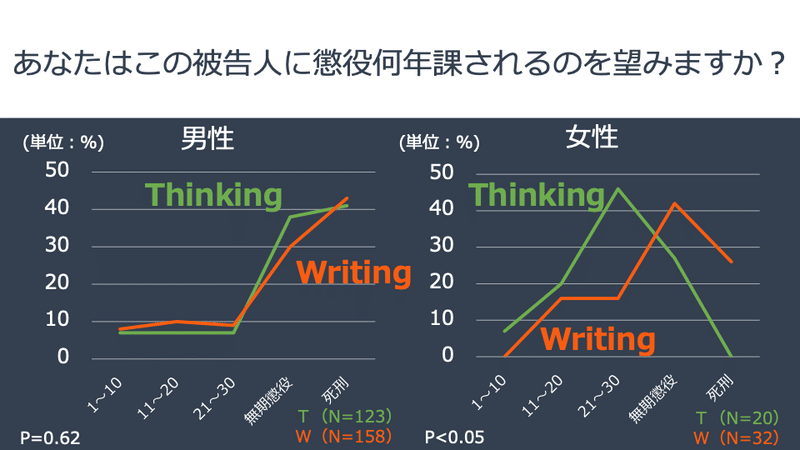

Thinking vs Writting 〜 思いを「書き出す」ことによって、どのような心境の変化があるのだろうか? (2015, 大阪経済大学)

購買意欲や怒り、悲しみ、不安、感謝の気持ちなどの感情を「書き出す」ことによって、それらはどのような影響を受けるのかを、ランダム化比較試験を使った行動実験によって明らかにしました。

実験参加者 334人をランダムに対照群である "Thinking" グループ、処置群である "Writing" グループに分け、購買意欲(食欲・物欲)、母への感謝、不安、怒り、社会貢献(臓器提供・献血)への意志などの「気持ち」を、処置群の実験参加者には「紙に書き出してもらい」、対照群の実験参加者には「ただ思い浮かべてもらう」という条件づけを行い、それらに関する同一の質問を行い、その回答の差を比較しました。

「購買意欲」や「感謝の気持ち」は書き出すことにより有意に増加すること、また「不安の程度」は有意に減少すること、また女性に限り「怒り」の感情が高まるという効果を確認しました。

人はなぜ「大勢の苦しみ」よりも「一人の苦しみ」に心を動かされるのか?犠牲者特定効果の検証 (2015, 大阪経済大学)

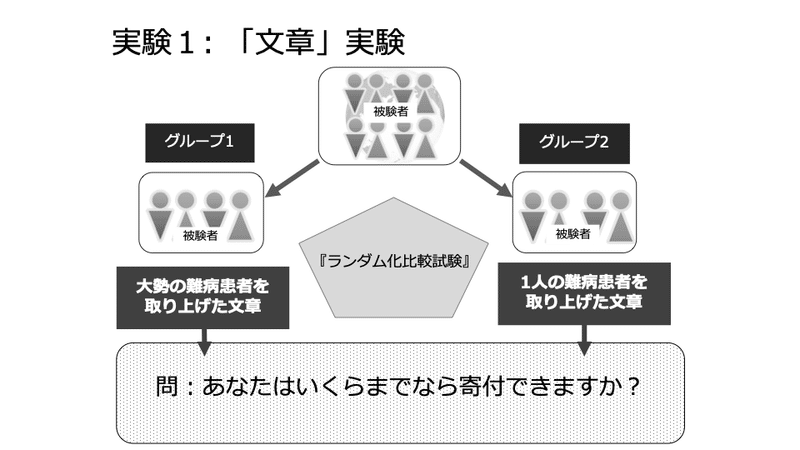

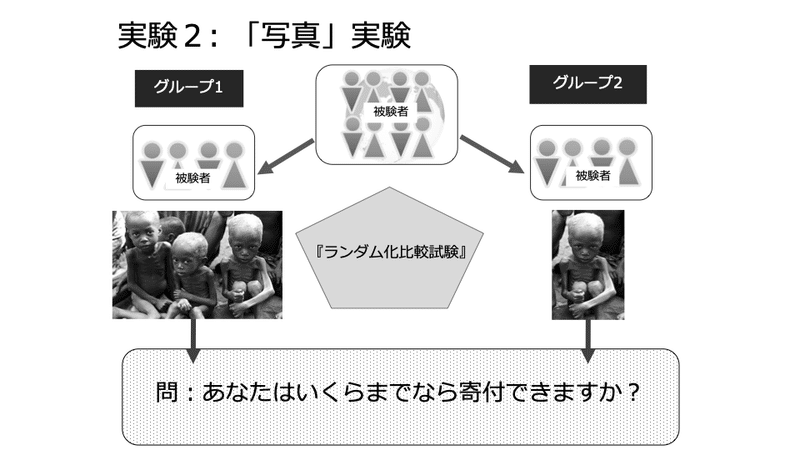

大勢の人が苦しんでいる状況よりも一人の(特定の)人間が苦しんでいる状況に対して、人は援助の気持ちを大きくするという「犠牲者特定効果」について、RCTを用いた複数の実験を用いて検証しました。

具体的には、先行研究が「援助を必要としている人物の紹介」として、「特定の人(名前あり) + 特定の人の顔写真」の提示と「大勢の人たち(名前なし)」の提示での援助意思を比較していたのに対して、援助の受け手の「記述」と「写真」をそれぞれ分離した条件での援助意思の比較を行いました。

結果として、記述において「特定の人物」が取り上げらることは寄付意思を高めるが、写真においては「大勢の人物」が取り上げられることの方が寄付意思が高くなる傾向があることが明らかになりました。

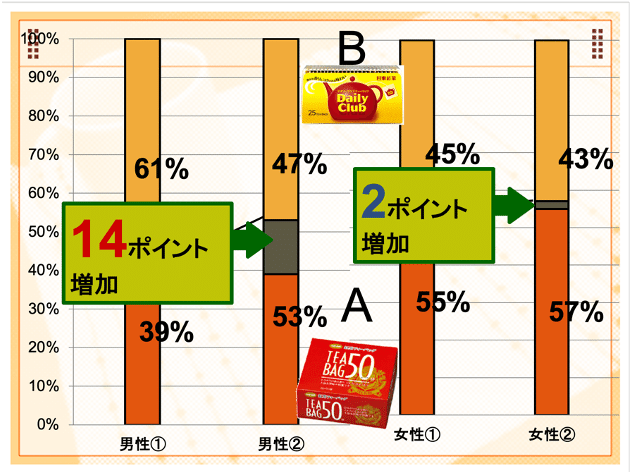

おとり効果は私たちの選好をどこまで変えるのか? (2012, 大阪経済大学)

2つの選択肢 A, B から1つを選ぶような状況において、選択肢の中にある選択肢 (例えば A) の「劣った」選択肢 (A') を含めると、選択肢 Aの Bに対する優位性が増すという「おとり効果」(非対称優越効果)が、政治に対する意識や臓器提供の意志などの選好にも影響を及ぼすことができるかを検証したRCT実験です。

ファストフードでのメニュー提示の状況にて、おとり効果が実証されただけでなく、原子力発電の再稼働に関する選好や、政権交代に関する選好でも、おとり効果が実証されました。

(2011年度 日経BP社主催 西日本インカレ 準優勝)

紅茶のテイスティング実験でバンドワゴン効果を検証する (2011, 大阪経済大学)

この研究では、実験参加者に2つの(同価格帯である)紅茶を飲んでもらい、どちらがより高級な紅茶かを当ててもらう実験を、ランダム割付けされた片方の参加者(対照群)には「他人の投票経過」を見せずに、介入群には「(架空の)他人の投票経過」を見せることで判断してもらうというランダム化比較試験により、「他人の意見に自分の選好が影響される」というバンドワゴン効果の有無を検証しました。紅茶に対する馴染みが浅い人たちに対してバンドワゴン効果が強く働くことが明らかになりました。

(2010年度 日経BP社主催 西日本インカレ 優勝)

おわりに

当ゼミでは、学生さんが5~6人のグループを組み、自らで研究テーマを考え、実験を設計・運営し、データ分析を行い、それらをプレゼンテーションとしてまとめる という活動を長らく行ってきました。実験や分析方法についての精度は、まだまだ未熟(特に検定の多重性の問題など)な面も多いですので、その辺りは温かい気持ちで見ていただければ、と思います。

研究テーマは、経済学や経営学だけでなく(というかそれらはむしろ少数...)、学生さんの興味があるテーマを題材にしています。このような研究に興味のある青学生は、ぜひ服部ゼミへの参加をお待ちしています。

また、他大学の学生さん・教員の方々で、合同でゼミ発表会をやってもいいぞ、と思ってくださる方がいましたら、ぜひお声がけください。

2018年以降のゼミ研究については、過去のゼミナール研究まとめ: 後編(2018 ~)をご覧ください。

頂戴したサポートは、ゼミでの研究運営費用に充てさせていただきます!