過去のゼミナール研究まとめ: 後編(2018~)

はじめに

このエントリでは、2020年以前の服部ゼミ(大阪経済大学・青山学院大学)の研究を記録として残すため、研究の簡単な概要を記します。ここでは、2018年以降に行われたゼミ研究の一部を紹介します。

(2017年以前の研究については 前編 をご覧ください)

ヤンキー更生マーケティング 〜 "ネガティブな過去" を克服したという情報を開示することで評価を高めることができるのか? (2020, 青山学院大学)

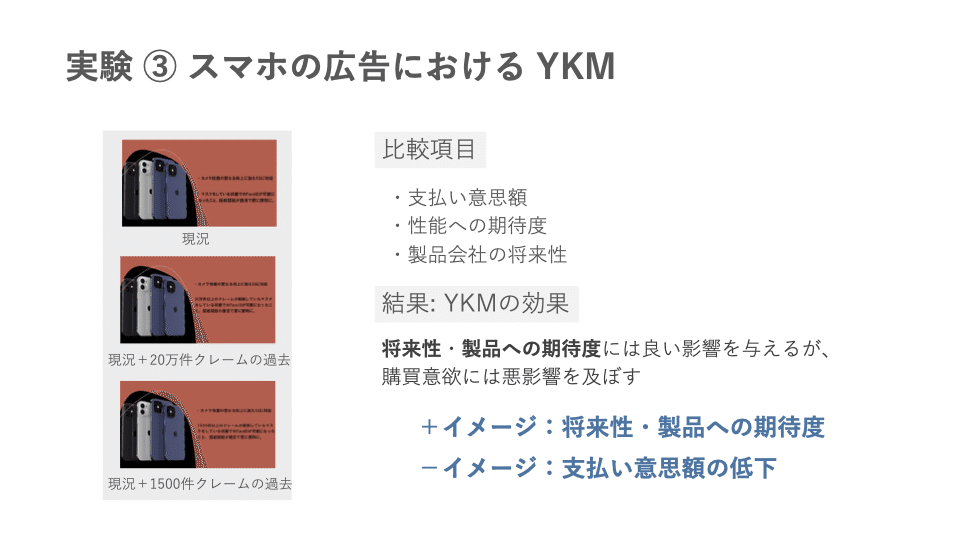

「過去のネガティブな情報をあえて開示することで高い評価を得る」という効果を、私たちは「ヤンキー更生マーケティング(YKM)」と名付け、これが企業のプロモーションや採用活動における人物の印象等にどのような効果があるかを、オンラインアンケート(N=230)を用いたランダム化比較試験によって検証しました。

検証項目は、アイドルグループのプロモーション(「人気が全くなかった過去」の開示 あり/なし)やスマートフォンの宣伝活動(「前モデルでは不具合が多くあった」との情報開示の あり/なし)、及び 人物の評価(「過去に違法行為を行なっていた」との情報開示 あり/なし)の3項目を設定しました。

アイドルのプロモーションやスマートフォンの宣伝におけるYKMでは、当該商品の「将来性」や「これまでのプロセス(改善・努力)」の印象を高める効果があるが、それらへの「現状の評価」や「商品の素質」などにはマイナスの効果があることが確認されました。

また、ある男性の紹介におけるYKMでは、男性の実験協力者に対しては「その人物への信頼感」を高める効果があるのに対して、女性の実験協力者に対しては「信頼感」を低めてしまう効果があることが確認されました。一方で、女性はYKMが使用された男性に対して高い「魅力」を感じるという結果も得られました。

PRに用いるイメージカラーは、消費者にどのような印象を与えるのか? (2020, 青山学院大学)

様々なジャンルの商品・サービスのPRにおいて、イメージカラーの違いがそれを見た消費者にどのような影響をもたらすのかを、オンラインアンケートを用いたRCT(N=268)により明らかにしました。PRはウェブサイトを用い、 (1) イタリアンレストランのPR(赤・緑・黄)(2) アパレル(黒・青・赤)(3) 学習塾 (青・緑・黄)の3種類にそれぞれ高頻度で用いられる3色のカラーバリエーションのサイトを用意しました。実験協力者は、ランダムにカラーリングだけが異なる同一のPRサイトに誘導され、そのサイトが紹介している商品への印象の聞き取りが行われます。

実験結果として(1) レストランPRにおいては、赤が男性被験者に「老舗である」という印象をもたらし、男女ともに緑は「健康的」で「高級」、黄は「安価で活気のある店内」の印象をもたらすこと、(2) アパレルでは黒が男性被験者に「高級感」のイメージを、(3) では青が「ハイレベル教育」、黄が「丁寧な指導」のイメージをもたらすことが明らかになりました(これらはどれも統計的有意差がありました)。

これらの結果は、色のもたらすイメージが商品・サービスのカテゴリによって異なるということを示しており、企業のPRにおいて活用できると考えます。

コミュニケーションは、不正行為を抑制するのか? (2019, 大阪経済大学)

集団において、コミュニケーションを取ることは、その集団内で発生する不正行為の発生を抑制するのか、もしくは助長するのか?を明らかにするために、ランダム化比較試験を援用した行動実験を行いました。

実験は、まず大学生の実験参加者(N=236)をランダムにペアを組ませます(このとき、ペアが知り合い同士だった場合はデータから除外されます)。こうしてできた 118 組のペアは、それぞれペアの2名 と実験者 1名 だけがいる教室にて、ペアが机を並べて「間違い探し」を解いてもらうよう実験者から指示を受けます。「間違い箇所を 4つ以上見つけることができたら、そこにあるお菓子の山から一つを取って部屋を出て構いません。答え合わせもしません」と実験者は言い残して部屋を出ます。残されたペアは、それぞれ間違い探しに取り組むのですが、その間違い探しには間違い箇所は 3つしかなく、お菓子を取って部屋を出た人が全て「不正をした人」となる仕組みになっています。

ここで、118組のペアのうち、約半分のペアには、この間違い探しに取り組む前(間違い探しのルール説明の前)に、3分ほどコミュニケーションをとる機会が与えられ(コミュニケーション・フレーム)、もう半分のペアにはその機会は与えられません(サイレント・フレーム)。こうして、間違い探しの前にコミュニケーションを取った人たちと、取らなかった人たちとで、不正の発生割合を比較する、というのが本研究の主な目的です。

実験結果として、コミュニケーション・フレームの不正発生率 35% は、サイレント・フレームの不正発生率 26% よりも有意に高くなりました。コミュニケーションをとることが不正の連鎖(片方が不正、つまりお菓子をとり部屋を出ると、自らも不正を行う)が発生しやすいことがその原因の一つでした。

部屋から出てきた実験協力者全てに、事後的なアンケートを行った結果からわかったこととして、コミュニケーションフレームにおいて不正を行った人たちは、正直に行動した人たちと比較して、有意に「この実験の準備や運営、時間配分などは適切でしたか?」の問いに対して、低い評価(つまり、実験の運営が悪い)と回答しました。つまり、責任転嫁するような行動が見られました。

さらに、事後的なリスク回避度を問うアンケート結果からは、サイレントフレームで不正を行った人たちのリスク回避傾向が、他よりも有意に高かったのに対して、コミュニケーションフレームで不正を行った人たちは、有意にリスク愛好的な傾向があることがわかりました。コミュニケーションフレームの中で生まれた不正は、さらなるリスクを求めるような効果を人に与えてしまう可能性があるということです。

これらの結果は、大学や企業などで頻発する不正行為について、それを抑制するメカニズムの解明に役に立つのではと考えます。

報酬動機と恩返し動機、どちらが人の協力行動を引き出せるのか? (2019, 大阪経済大学)

ちょっとした援助や人助けなど、人から協力行動を引き出すためには、「報酬が貰えるから」という理由(報酬動機)と「報酬を(すでに)貰ったから」という理由(恩返し動機)のどちらを活用するべきかを、RCTを用いた行動実験で明らかにしました。

実験は、まず参加者(N=164)に対して、(1) 自らの能力に対する評価, (2) 時間選好率(将来と比較して今がどれほど大事か)などを調査した後、「手書き文字の研究」への協力依頼として、「ある文章(ある授業のシラバス)を制限時間内にできるだけたくさん書き写してください」を実験参加者に依頼します。その際、ランダム割付けされた半分の参加者(N=85)には「ある文字数を超えたら報酬を上げます」とし(報酬動機)、もう半分の参加者(N=79)には「報酬を(先に)上げますので好きなだけ書いてください」とします(恩返し動機)。この(異なる動機にもとづく)2つのグループの参加者の平均書き写し文字数を比較します。

実験結果として、全体では報酬動機グループも恩返し動機グループも、平均書き写し文字数には有意差はありませんでした。これは、一見、文字を書き写すことに経済合理性のない恩返し動機も、報酬動機と変わらないぐらい機能する、ということを示しています。また、自己評価が高さを基準にサブグループに分けると、「自分に厳しい」参加者の間では、報酬動機よりも恩返し動機の方がより多くの文字提供を引き出し、また、時間選好率が低い(長期利益を重視する)参加者の間でも、恩返し動機が有意に多くの文字提供を引き出しました。

これらの実験結果は、子育てや社内における人材育成などの場面において、どのような動機付けを行うことが効果的なのかを考える上で、重要な意味を持っていると考えます。

字を大きく書いてみると、どのような心境の変化が起こるのか (2019, 大阪経済大学)

字を大きく書いてみると、どのような心境の変化が起こるのかを明らかにするRCT行動実験です。実験参加者(N=232, 大学 学部生)に対して、「与えられたマス目に、指定された文章を書く」という作業をしてもらいます。このとき、参加者をランダムに (1) 大きなマス目の用紙に指定の文章を書き写すグループと (2) 小さなマス目の容姿に同じ指定の文章を書き写すグループに分けます。その直後に、両グループの参加者に (i) 困っている友人にいくらまでなら援助できるか、(ii) 自分に対して好意を持っているだろう友人が何人いるか といった質問をし、その回答を比較します。また、注意深さを測るためのひっかけ問題に対してどれぐらい注意深く正確に回答できるか、なども比較しました。

実験結果から、大きな文字を書いた直後の実験参加者は、小さな文字を書いた参加者に比べて、(i) 自らに対しても友人に対しても消費する・援助できる金額が有意に高く、 (ii) 自らに好意をもつ友人が多くいると考える傾向があり、(iii) ひっかけ問題に引っかかり誤答する割合が有意に高い、という結果が得られました。一方で、両グループには、自らの将来に対する自信の程度には目立った違いは見られませんでした。これらの結果から、大きな字を書くことが、人間関係や金銭感覚に関して楽観視する効果を持ちうる一方で、注意力が低下する可能性を示しています。

「他人との比較」によって、私たちの自信や将来展望はどう変わるのか? (2019, 大阪経済大学)

ランダム化比較試験を用いた行動実験により、他人と自分とを比較するときに「自分の方が優れている点」を想起することと、「自分の方が劣っている点」を想起することには、その後どのような心理状況の違いをもたらすのかを調査しました。

具体的には、実験参加者 (N=236) をランダムに2つのグループに割付け、一つのグループ(「オレすげぇ」グループ)の参加者には「教室の前に立っている人たちをみて、彼らより自分の方が優れているなと思う点を考えてください」と指示します。もう一つのグループ(「アイツすげぇ」グループ)には「教室の前に立っている人たちをみて、自分よりも優れているなと思う点を考えてください」と指示します。その後、「利他性の程度」や「将来への自信の程度」などいくつかの同一の質問を行い、その回答の差を比較するというものです。

実験結果から、「オレすげぇ」群は「アイツすげぇ」群よりも有意に寄付意識(利他性)が低くなり、将来への自信(30歳時の自らの年収予想)が高くなり、「成功のためには努力よりも運が重要である」との考えが強くなることが明らかになりました。

優遇・冷遇された経験は、私たちにどのような影響を及ぼすのか? (2018, 大阪経済大学)

誰かに優遇・冷遇された経験(およびそれらの認知の違い)が、その後の仕事のパフォーマンスや心理状況にどのような違いをもたらすかを、RCTを用いた行動実験によって明らかにしました。

実験は、大学生参加者(N=310)を、2枚の写真の相違点を探す「間違い探し」ゲームを2回解いてもらい、成果によって報酬がある(「半分以上の間違いの箇所を見つければ」報酬がある)ような試行に参加してもらいます。ポイントとなるのは、「間違い箇所」が合計いくつあるのかを伝えないので、実験参加者は間違いをいくつ発見したとしてもクリアできたのかできなかったのかは実験者に言われるまでわからない、というものです。

1回目と2回目のゲームの間のタイミングで、参加者はランダムに4つのフレームに分けられます。(1) 1回目に発見した間違いの個数に関わらず「あなたは半分以上見つけました。成功です」と伝え、報酬を渡すグループ(優遇・認識なし)、(2) 1回目に発見した間違いの個数に関わらず「あなたは半分以上見つけられなかったのですが、あなたは特別に成功としておきます」とし、報酬を与えることで、優遇されたことを認識させるグループ(優遇・認識あり)、(3) 1回目に発見した間違いの個数に関わらず「あなたは半分以上見つけられませんでした。失敗です」と伝え、報酬を渡さないグループ(冷遇・認識なし)、(4) 1回目に発見した間違いの個数に関わらず「あなたは半分以上見つけられたのですが、あなたは特別に失敗としておきます」とし、報酬を与えないことで、冷遇されたことを認識させるグループ(冷遇・認識あり)、以上の4つのグループにおいて、(a) 2回目の間違い探しのパフォーマンス, (b) 実験者への印象, (c) 社会にある不正をどのぐらい許容できるか の聞き取り結果を比較するというものです。

実験結果から、(1) 優遇された場合、「優遇されたことへの認識」は、その後のパフォーマンスを有意に高める, (2) 冷遇された場合、「冷遇されたことへの認識」は、その後のパフォーマンスを有意に高める、(3) 男性は優遇・冷遇ともに「その存在を認識」することで、実験者への印象が有意に悪くなるが、(4) 女性にはその効果は有意ではなかった。(5) ゲームにおいて優遇されたにもかかわらずその認知がなかった参加者群が、その他の群に比べて有意に「社会にあるいかなる不正も許せない」と感じていることが明らかになりました。

これらの結果は、社会にある優遇・冷遇問題とその認知によって、その後の人々の意識や行動がどのように変化するのかについて重要な示唆を与えてくれます。

いいね!ボタンの存在は閲覧者の心境や行動をどのように変えるのか? (2018, 大阪経済大学)

ランダム化比較試験を用いて、「いいね」ボタンの存在が閲覧者の心理状況や行動にどのような影響をもたらすのかを明らかにしました。

具体的には、実験参加者 (N=619) 名をランダムに、(a) いいね を表明するボタンが設置されている記事サイト, (b) いいね を表明するボタンが設置されていない記事サイト の2つにランダム割付けし、その記事の記事の内容に関する質問に対する回答を比較するというものです。この際 (a), (b)の2つのサイトは、いいねボタンの有無以外は内容もデザインも全く同一のものを使用しています。

実験結果から、(1) いいね を表明する機会がある状況では、その機会がない状況に比べて(いいね を表明したかしない場合ともに)、食欲に関する評価(支払い意思額)が有意に低い (2) いいね を表明する機会がある状況では、友人関係について述べた記述に対する共感度が有意に低い、という結果が得られました。この効果は性別による交互作用があり、男性のみに見られた傾向であることがわかりました。この結果から、男性にとって、いいね を表明する機会によって、購買意欲や共感といった湧き上がる感情を「落ち着かせる」効果があるのではないかと推測されます。

まとめ

当ゼミでは、学生さんが5~6人のグループを組み、自らで研究テーマを考え、実験を設計・運営し、データ分析を行い、それらをプレゼンテーションとしてまとめる という活動を長らく行ってきました。実験や分析方法についての精度は、まだまだ未熟(特に検定の多重性の問題など)な面も多いですので、その辺りは温かい気持ちで見ていただければ、と思います。

研究テーマは、経済学や経営学だけでなく(というかそれらはむしろ少数...)、学生さんの興味があるテーマを題材にしています。このような研究に興味のある青学生は、ぜひ服部ゼミへの参加をお待ちしています。

また、他大学の学生さん・教員の方々で、合同でゼミ発表会をやってもいいぞ、と思ってくださる方がいましたら、ぜひお声がけください。

2017年以前のゼミ研究については、過去のゼミナール研究まとめ: 前編(~2017)をご覧ください。

2021年以降のゼミ研究については、それぞれ個別のエントリにて、発表スライドの要約をSlideShareを使って公開もしています。お時間があればご笑覧ください。

いいなと思ったら応援しよう!