ハトノス広島講座③「原爆の図」の持つ力が発揮されるのは”今”なのか

「広島-原爆」についての演劇を作っているハトノス・青木が「今『広島-原爆』から何が見えるか」について考えていくハトノス広島講座。第3回目のテーマは「原爆の図」です。

現在、「原爆の図」を所蔵・展示している原爆の図丸木美術館がコロナウイルスの影響を受けて休館しています。今後も美術館を継続して運営していくために、今回の減収について寄付の呼びかけが美術館からなされています。ハトノスでは勝手ながら今回の支援呼びかけを応援しております。この記事を読んだ方も、まずは美術館の呼びかけだけでも覗いてみてください。賛同いただけましたら、支援の輪を広げていただけますと幸いです。

ハトノスがこの丸木美術館の寄付の呼びかけに賛同、応援することとした最も大きな理由が、原爆をこれから先も原爆を「体験していない」世代が原爆について考え、伝えていくことに対して、「原爆の図」は大きな力を与えうるものだからです。かくいう私も、「原爆の図」のそのエネルギーに背中を押された一人です。今回のハトノス広島講座は、この「原爆の図」のもつ力について、私の考えを記していきます。

■1.「原爆の図」とは

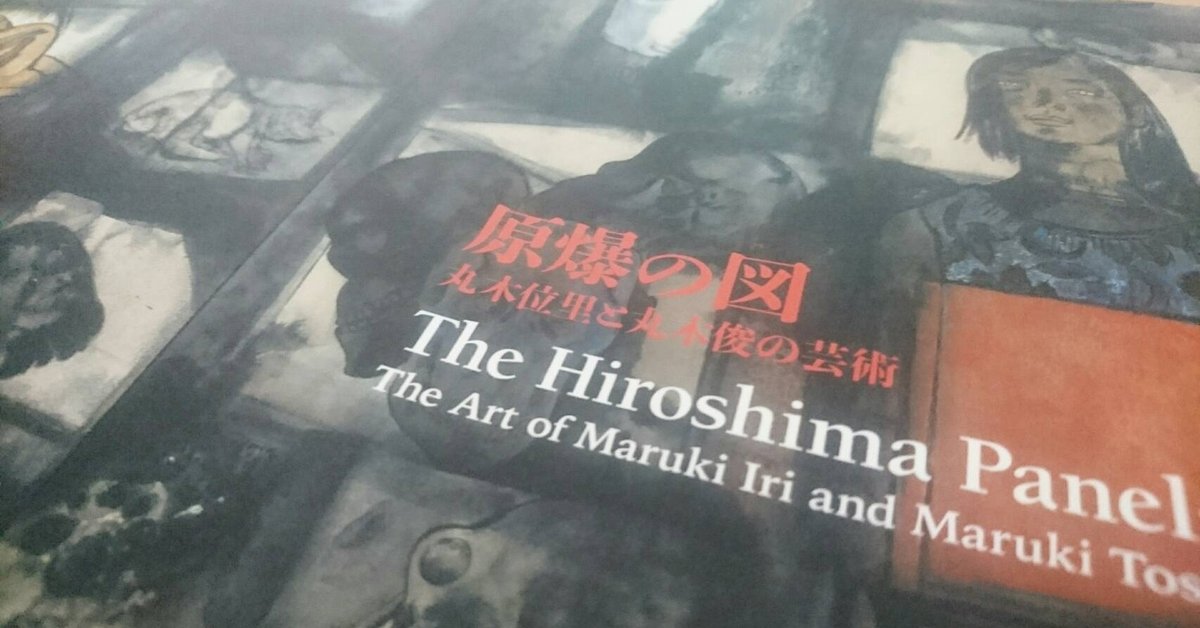

「原爆の図」は、丸木位里・丸木俊夫妻によって製作された、原子爆弾の生んだ情景を描いた絵です。第1部から第15部まで計15の絵があり、そのタイトルをみても「幽霊」、「火」、「水」から「焼津」、「署名」、「とうろう流し」と様々なテーマが設定されていることが分かります。原爆の図を展示している原爆の図丸木美術館の公式HPから実際の絵も見ることができるので、是非確認してみてください。。名前は知らないけれど見たことはあった、という人も多いかもしれません。

第1部 幽霊 1950年

第2部 火 1950年

第3部 水 1950年

第4部 虹 1951年

第5部 少年少女 1951年

第6部 原子野 1952年

第7部 竹やぶ 1954年

第8部 救出 1954年

第9部 焼津 1955年

第10部 署名 1955年

第11図 母子像 1959年

第12図 とうろう流し 1968年

第13図 米兵捕虜の死 1971年

第14図 からす 1972年

第15図 長崎 1982年

原爆の図が描かれた経緯などについては美術館HPに掲載されていますが、ここでも簡単に紹介しておきます。作者の丸木位里は日本画家、俊は洋画家で二人は1941年に結婚をしました。位里の出身は広島です。原爆投下の3日後には当時住んでいた東京から親や兄弟、親戚のいる広島に入り、すぐに俊も合流して救援活動を手伝っています。

原爆投下から3年後、夫妻は原爆についての絵の制作を開始しました。そして1950年に発表したのが『原爆の図 第1部 幽霊』です。扱うテーマも広がりながら「原爆の図」の制作は続き、最後の作品『原爆の図 第15図 長崎』が発表されたのは1982年でした。

1950年代初めには、絵を描け軸にして木箱に入れて担いで全国を回り、被爆の実相を伝えていきました。次第に日本国内だけでなく海外の展示会への出展も行われるようになり、現在では絵の展示は拠点を原爆の図丸木美術館におきながらも、全国への巡回やパネルの貸し出しなどが実施されています。「原爆の図」は、原爆についての絵の中で、国内外問わず大変よく知られているものと言えるでしょう。

■2.「原爆の図」が持つ力

私は「原爆の図」は原爆を体験していない人が原爆について伝える際に大きな勇気を与えてくれるものだと思っています。それは、丸木夫妻もまた、原爆という”体験していないこと”を「原爆の図」として表現しているからです。

もちろん、丸木夫妻も恐らく「被爆者」の条件を満たしています。被曝直後に広島に入り、その最中に見た光景は今再現することも出来ない様相だったのだろうと思います。しかし、たとえば『原爆の図 第一部 幽霊』や『第2部 火』は原爆投下されたその日の様子を絵にしているのでしょう。そして、丸木夫妻はその「8月6日の広島」を見ていないはずなのです。

この絵を描くために多くの話を聞き、デッサンを取り、自身も裸になりながら絵を描いた、と言われています。その作業の困難さに感傷的になることはここではしませんが、その成果が現在「原爆の実相を伝える物」として評価されるまでに至っていることは、私にとっては勇気づけられることです。

↓丸木美術館の中にある夫妻のアトリエ。とても落ち着く。

なぜ私が「体験していないことを表現していること」に対してここまでこだわっているのか、その答えはまさに「原爆」を伝えることの困難さにあります。原爆を前に、誰もが「原爆による惨禍を体験していない私なんかが原爆を伝えることができるのだろうか」と考え、立ち止まるのです。

見たこと/体験したことがないものについて表現する――一歩引いて考えれば当たり前の活動なのですが、これが「原爆」の話になるとそうもいかない、そんな人たちをたくさん見てきました。だからこそ、「原爆の図」を見て欲しい。「原爆の図」は作者が原爆を体験したかどうかではなく、原爆について深く想像し、真摯に向き合ったことによって、「原爆を伝える」という役割を果たしているということをその体で感じて見て欲しい。「私なんかが」という壁も、少しは崩れていくのではないでしょうか。

先日丸木美術館に行った時、このような言葉が紹介されていました。

爆心地の様子を見た人は、いない。

原爆の爆心地にいた人は皆死んでしまった。原爆を一番近くで受けた人はもはや生きて口をきくことはできないー。丸木夫妻はこれをわかってりながら、それでも原爆とは何か想像し続けたのでしょう。見た人はいなくても、想像することはできる。見たことがないからこそ、想像しなくてはいけない。原爆の絵はそれを示してくれるし、その想像を通して平和の輪を生産していくことを期待したい、私は勝手ながらそう思っています。

被爆から75年、恐らく今年の8月6日の式典は大きく縮小されるでしょうし、それでなくても「記憶の風化」は叫ばれることでしょう。しかし、そんな今だからこそ「想像すること」の力がとてもとても大きいということが、「原爆の図」を通して広まっていけばいいなと思います。それこそが「風化」への対抗策だと思うからです。

■3.「原爆の図」とハトノス

先に述べたように、私もまた「原爆の図」に背中を押され、創作活動を行ったことがあります。それが、今年の3月に予定していた「ハトノスの記憶についての短編集」でした。残念ながら中止となってしまった公演でしたが、その構想の中心には「原爆の図」がありました。

公演チラシ画像を見てみると左上に「劇中使用作『ちっちゃい こえ』」とあります。この『ちっちゃいこえ』は、「原爆の図」をもとに、詩人のアーサー・ビナードさんによって生まれた紙芝居です。その絵は全て、「原爆の図」に描かれているものが加工されながら使われています。

この紙芝居は「原爆の図」を使いながらもその絵の持つ大きな力に吸い込まれるているわけではなく、寧ろその絵のエネルギーを自分の力に変えて軽やかに跳躍しており、私はそれに心奪われました。

『ちっちゃいこえ』の製作期間は7年間。その道のりが決して楽なものではなかったであろうことは想像に難くありません。今紙芝居から感じる「原爆の図」からの軽やかな跳躍の裏には、大変な苦労があったのだろうと思います。それでも出来上がった作品は、「原爆の図」がそうであったように、原爆と向き合い、「伝えるべきものが何か」を自らの言葉として掴んだ者による表現として、多くの人をひきつけています。

アーサーさんは最初は丸木美術館で何日も絵と向き合いながら、絵の声を聴いていったと話しています。そして2019年に紙芝居は完成し、私もその紙芝居に触れる機会がありました。アーサーさんの紙芝居を見た帰り道にこの話と一緒に演劇をやりたいと思っていたのをよく覚えています。

この企画の脚本で悩んだ時、休日に車を走らせ原爆の図を見に行きました。そこで改めて「自分が何を想像するのか」を試されている、そんな気分になりました。原爆の図からだけでなく、他の展示や周りの景色などあらゆるところから、それらを見た自分が何を感じているのか問われ続け、それなりに疲れました。

「ハトノスの記憶についての短編集」は公演中止となってしまいましたが、ハトノスはこれからも原爆について考え、表現していくことを続けていきます。「原爆の図」からもらった大きなエネルギーを使って軽やかな跳躍を皆様にお見せできるよう、これからも準備・練習・実践と手探りですが続けていきます。応援してください。

最後はハトノス応援してねメッセージになってしまっていますが、もう一度言います。原爆の図丸木美術館が運営継続のための支援を募っています。HPから概要だけでものぞいてみてください。そして賛同いただけましたら、ご支援をいただけますと、私も嬉しいです。

この記事では私なりの原爆の図の魅力について書いてきましたが、この絵の魅力はそれだけではありません。だからこそ今日まで絵が保存され、美術館も継続してきたのだと思います。そんな絵を、丸木美術館という場所を守るためにも、是非ともご協力をお願いします。

ハトノス代表 青木文太朗

公演中止になった「ハトノスの記憶についての短編集」ですが、その中の一編『忘れ果てて』を公開しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?