『レジャー白書』から見る麻雀の歴史⑦(2000年代後半 その2)

7.不況下のフロンティアはどこにある?(2000年代末と現在)

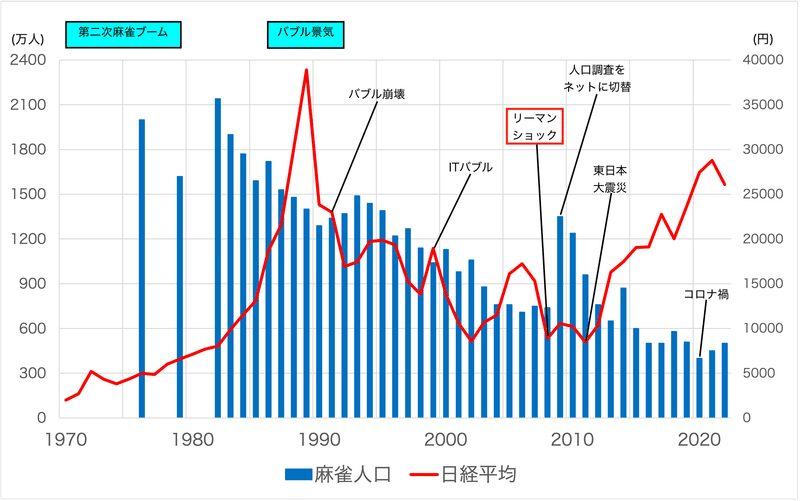

2000年代も末となる『レジャー白書2008』の特別レポートは「「選択投資型余暇」の時代」、そして、2008年9月のリーマンショック後となる『レジャー白書2009』の特別レポートは「不況下のレジャー・フロンティア」でした。

どちらも、リソースがかぎられた時代に、レジャー産業は顧客に何を提供していくのかという特集内容でした。株価は上がっても不景気感が続く現在にも通じる内容です。

不況下のレジャー・フロンティア(2009)

2000年代の最終年である2009年は、レジャー市場を含む日本経済全体に暗雲が立ち込めていました。2008年9月のリーマンショックに端を発する、世界的な金融危機が起こったためです。

「100年に1度」といわれる不況のインパクトの大きさや深刻化のスピードの速さは真剣に受け止める必要がある。

それを受けて、『レジャー白書2009』の特別レポートは、「不況下のレジャー・フロンティア」というものでした。バブル崩壊後の長きにわたる不景気に輪をかけたさらなる不況を目の当たりにして、レジャー市場はどこに未開拓地を見出していくのかという内容でした。

ちなみに、不況の要因としては、ここで述べられた2008年のリーマンショックだけでなく、その後の2011年の東日本大震災もありました。これらは、ちょうど2007年から2012年までの「団塊の世代の大量退職」の時期に重なって起きており、レジャー市場に大きなインパクトを与えました。

不況下の「レジャー・マインド」

フロンティアを考える前段階として、こうした不況下での人々の「レジャー・マインド」についてのアンケート結果がまとめられていたので、以下に、目についたものを挙げてみました。

麻雀に引きつけて考えると、雀荘がこういう場所であった時代もあったけど、今はそうじゃないんだろうなという感じでした。

■お金をかけても大切にしたいもの

家族と楽しく過ごせる(76.3%)

友人や仲間と楽しく過ごせる(63.9%)

■現在の楽しみをより充実させるために求められること

いっしょに楽しむ仲間が増える(63.3%)

気軽に参加できるサークルのような場所(32.3%)

■新たな楽しみにチャレンジするために求められること

初心者も入りやすい雰囲気の施設や店舗(38.4%)

無料や定額のお試しサービス(37.6%)

実際に楽しむ人を間近で見る(34.1%)

いっしょに挑戦する仲間や相手の存在(33.7%)

需要開拓戦略

そして、この特別レポートの本題として、「新規顧客開拓戦略」と「回数市場戦略」という2つの戦略を軸に、さまざまなレジャーでのフロンティア開拓の事例が示されていました。しかし、2009年当時、麻雀はすでに主要なレジャーではなくなっていたこともあり、蚊帳の外でした。そこで、こういった戦略が麻雀では有効なのかを考えてみます。

(1) 新規顧客開拓戦略

新規顧客開拓戦略として、以下の3つの「フロンティア」と2つの「ソリューション」が示されています。

■3つの「フロンティア」

女性市場

経験市場 過去の経験をリバイバルし、新規の経験の魅力を高める

生活領域市場 「仕事」「学習」「健康」等のエンタメ化

このうち、女性市場を見てみると、麻雀では、4人に1人、25%が女性比率の壁になっています。女性の麻雀人口は、2021年には70万人(15.5%)と激減しましたが、2022年には126万人(25.1%)と回復を見せています。

1990年代から見れば、全体の麻雀人口が半減している中とはいえ、かつては15%にも満たなかった女性比率は、この30年で徐々に増してきています。

そこに至るまでには、上に貼った記事に書いたようないろいろがあったわけですが、たとえば、2022年の囲碁の17.0%や将棋の20.8%にくらべると、開拓できていると言えるのではないでしょうか。

■2つの「ソリューション」

「技術」のソリューション

「コラボレーション」のソリューション

リアル麻雀では、1970年代末の全自動麻雀卓の普及以来、目ぼしい技術革新はありません。しかし、デジタルゲームにおいては、1980年代のファミコンに始まり、アーケードやオンラインとさまざまな形で麻雀をプレイできるゲームが作られてきました。

また、キャプチャ技術の発達によって2010年代後半に登場したVTuberが、YouTube配信上で麻雀をプレイすることも増えてきました。

第三次麻雀ブームを先導しているのは昨年4月に世界同時リリースされた「雀魂(じゃんたま)」というオンライン麻雀対戦ゲームだ。これまでもオンライン麻雀はアプリやWEBサイトなどで既存のユーザーに親しまれてきたが、「雀魂」は今まで麻雀をしたことのない麻雀初心者層の開拓に成功し人気を博している。

さらに雀魂の人気は、CGを用いたバーチャルYouTuberこと「Vtuber」の介入により拍車をかけている。「Vtuber」による初心者向け麻雀講座動画は1ヵ月で10万再生を超え、「Vtuber」同士の大会やそれらの実況配信は「Vtuber」ファンも麻雀ユーザーも楽しめる新たな市場として注目されている。

そして、コラボレーションと言えば、麻雀プロとVTuberのコラボも最近ではひんぱんに行われています。たとえば、こういうのとか。

(2) 回数市場戦略

もうひとつの回数市場戦略は、「顧客の参加回数・来訪頻度を増やしてファン・リピーター層を形成し、さらには生涯顧客価値を高めるといった方向を通じてパイを拡大していこうという戦略」です。

課題としては、第一に当該種目や産業・企業では参加者(顧客)がどのような「回数構造」を持っているかを把握することである。さらに、選択眼が高く見る目の厳しいファンにアピールし、つなぎとめていくためのサービスや商品のあり方をいかに工夫するかといった、具体的なリピーター対応策が求められる。

で、ここで指摘されたようなことを麻雀業界は特にやってないと思うんですが、コロナ以降、麻雀の活動回数はかなり上がっています。

何と、麻雀は「2019〜2022年に年間平均活動回数が増加したレジャー」の2位でした(1位はテニス、3位はヨガ、ピラティス)。とはいえ、年間平均費用は下がったし、活動回数も徐々に少なくなっていくんでしょうか。2023年のデータに注目です。

何やかんや、うまくいっていることもあるが……

この特別レポートに書いてあることのうち、必ずしも麻雀業界が意図してやってきたわけじゃないけど、できてることもあるよという話でした。

後は、3つの「フロンティア」の中にあった、「過去の経験をリバイバルし、新規の経験の魅力を高める」経験市場の開拓ですかね。

たとえば、福地先生のこの記事に、高校生が家庭以外でリアル麻雀を打てる場はめっちゃ少ないという話が出てくるんですが、そういう「初心者も入りやすい雰囲気の施設や店舗」を増やせば、「友人や仲間と楽しく過ごせる」場にできるかもと思いました。とはいえ、ノーレート雀荘って採算合わなそうだしなあ……。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?