2010s 個人的ベストアルバム100 50-1

前回の記事、たくさんの方に読んで頂けているようで嬉しいです。

こうやって少し前の作品を聴き直していると、新たな発見や聴こえ方の変化が感じられてとても面白かったです。

ところで、前回の記事でも取り上げたSOPHIEが先日不慮の事故により亡くなってしまいました。

まさに最近良く聴いていたこともあって本当にショックでしたね。

彼女がポップシーンやカルチャー、LGBTQコミュニティーに対して与えた影響は本当に大きく、今後もますます楽しみな才能を持ったアーティストだったので心底残念です。

それでは前回の続き、50位から1位までの作品を紹介したいと思います。

自分にとって大切な、重要な50作品です。

長くなりますが最後まで読んで頂けると嬉しいです。

それではどうぞ!

50. Radiohead 「A Moon Shaped Pool」(2016)

このアルバムを包むのはTom Yorkeが経験した長年のパートナーとの別れによる喪失感と虚無感。

それをピアノとストリングスのアンビエントな音色が、目眩がするほど美しく仕立てています。

音に奥行きがあるというか、立体的というか、とにかくJonny Greenwoodのサウンドプロダクションが見事すぎます。

Radioheadのアルバムは毎回そうですが、殊ストリングスアレンジの巧みさに於いては過去最高レベルかなと思いますね。

見たこともなければ当然行ったこともないような、ただただ美しすぎる景色なんだけど、どこかに人の温かみも感じられる不思議な世界。

現実味のないひたすらに心地良い夢の中をプカプカと漂ってると、どこに向かっているのか分からない不安が突然襲ってくるみたいな、Tomの心情とリンクしたようなサウンド。

このアルバムのリリースの約半年後、TomのパートナーだったRachelが癌で亡くなりました。

彼は彼女の死期が近いことを知った上で別れを選んだのか。

そしてその上でこの作品を作ったのか。

もしそうだとしたら、アルバム全体、特に最後に収録された「True Love Waits」の意味合いや聴こえ方は全く変わってきます。

悲しくも美しい、心に沁み入る傑作です。

49. The Weeknd 「House of Balloons」(2011)

The Weekndがこのミックステープを携えてシーンに怪しげに登場してきた時、その得体の知れない異物感にゾクゾクと鳥肌が立つのと同時に、大きな期待感を持ったのを覚えています。

それはThe xxが登場してきた時の感覚と近かったかもしれません。

これまでのシーンの流れを変えるような、全く新しいセンスや感覚を持った人というか。

彼のサウンドはオルタナティヴR&Bなどと形容されますが、彼の音楽的な感覚こそがまさにオルタナティヴだったなと思いますね。

Beach HouseやCocteau Twinsなどをサンプルソースとして用いるというのも、この当時のR&Bシーンからすると非常に革新的でしたよね。

陰鬱で暗く、どこかドラッグの香りや煙たさを感じるような妖しい質感も、マッチョでセクシーなものこそが美徳とされたきたような男性R&Bシンガーの世界にはあまりなかったタイプでした。

初期のこういった路線から徐々にポップフィールドへも接近していったThe Weekndですが、個人的にはこの作品の頃の印象が強いんですよね。

同郷のDrakeにも大きな影響を与えた、その後のR&Bシーンのカラーを決定づけた傑作です。

48. Erika de Casier 「Essentials」(2019)

デンマークやノルウェーなどの北欧地域の音楽シーンの面白さに気付いたのも個人的には10年代の大きなトピックスの一つでした。

SmerzやSASSY 009、boy pabloなど個性的なアクトが数多く出てきましたが、中でも鮮烈だったのがこのErika de Casierのデビューアルバムですね。

90sR&Bの湿気を帯びたムードにブラジリアン・ボサノヴァな色気を加えた新感覚エレクトロソウル。

まるでSadeとTirzahとSmerzがセッションしたかのような世界観。

アルバム全編を通してしっとりと夜属性な音で統一されてて、部屋の中で落ち着いて聴くのに最高なサウンドって感じなんですよね。

ひたすらミニマルなワントーンにカラーリングを押さえたサウンドメイクがとにかくお見事!

彼女のアンニュイなヴォーカルも相まってシトシト雨が降っているような雰囲気が作品全体に漂ってますね。

個人的に全てがどツボな音ですね。

永遠に聴いてられそうな心地良くて美しい響き…。

知名度こそ高くないですが是非チェックみて欲しい隠れた名盤です。

47. Kanye West 「Yeezus」(2013)

前作「MBDTF」でアーティストとして一つの頂点に到達したKanye Westが、新たなタームへと突入していった問題作がこの「Yeezus」ですね。

仰々しいノイズや叫びなどの不協和音が次々と繰り出されるインダストリアルなサウンドは、それまでのKanyeのサウンドのイメージとは全く違う前衛的なものでした。

その手助けをしたのはDaft PunkやArca、Hudson Mohawkeといった面々。

アートとは破壊する事だと言わんばかりの攻撃的な姿勢が、制作の段階から前面に出た形ですよね。

ただこの頃からリリック面も含めて彼の言動や行動がより過激でおかしな方向へと向かい始めたのも事実です。

そもそもアルバムタイトル自体も凄いし、自分以外を認めない排他的なマインドがラップ詞にも表出していて、そこは聴いてて少し辛かったかなと。

まぁそれも音圧とか音響のレベルや完成度が凄すぎてあまり気にならない程度なんですが。

彼の過激なアート思考の高まりとそのイメージを共有した凄まじい制作メンバーの集結によって生み出された10年代屈指の衝撃作です。

46. Miguel 「Kaleidoscope Dream」(2012)

同時期に登場してきたFrank OceanやThe Weekndと比較されることも多いMiguelですが、彼らとの最も大きな違いはその声や歌詞から漏れだす色気の量だと思います。

同じセックスの事をテーマにした内容の曲でも、聴こえ方が違うというか、伝わり方が違うというか。

その危うさや妖しさを帯びた声の艶のようなものが彼の最大の武器であり、他のシンガーと一線を画しているところですよね。

時にワイルドで力強く、時にファルセットを使い切なく歌う様は、感情の赴くまま本能を剥き出しにしているかのよう。

エレクトロやサイケデリックロックからの影響を強く感じるエッジィなR&Bサウンドも、粗っぽさと滑らかさのどちらも感じるエロティックな質感。

彼のライブを観るとさらによく分かるんですが、ギターの存在感をとても感じるんですよね。

その辺はやはりPrinceからの影響の強さを感じますね。

かつてMarvin GayeやThe Isley Brothers、Prince、D'Angeloなどがそうだったように、「Feel Like Making Love」なサウンドというのはいつの時代も必要で、10年代を代表する真の意味でのベッドルームミュージックがこの作品なのかなと思います。

45. The War On Drugs 「Lost in the Dream」(2014)

The War On Drugsが2014年にリリースしたこの作品を初めて聴いた時、きっとこの作品とは長い付き合いになるだろうなと直感的に思ったのを覚えています。

Bruce SpringsteenやTom Petty、U2といった偉大なミュージシャン達が鳴らしてきた、ダイナミックで疾走感のあるスタジアムロックを継承したようなサウンドと、Bob Dylanを思わせる内省的で朴訥としたヴォーカルの味わい深い響きが見事に調和した仕上がり。

ヴォーカルのAdamがたった独りで孤独と戦い、それでも見つけた一筋の光に向かっていく途上の心情が込められた歌詞は、決して物悲しいだけじゃない希望や救済が感じられて、聴いた後はいつも前向きな気持ちになれるんですよね。

靄がかかった見通しの悪い一本道をひたすらに真っすぐ進んでいくような感じというか。

最初に聴いた時からどこか懐かしくて、既に慣れ親しんできたかのような感覚だったのも印象的だし、それは今も変わらないです。

きっとこれから歳を重ねていくにつれ、この作品の良さがさらに身に沁みるように分かっていくんだろうなと思いますね。

これまでも今もそしてこれからも、ずっと大切なアルバムです。

44. FKA twigs 「MAGDALENE」(2019)

アーティストが他人のために作った作品と自分のために作った作品は、当然ながら聴こえ方が全く異なるなと思います。

FKA twigsの通算2作目のアルバムとしてリリースした今作は、彼女が自分自身と向き合い、対峙し、作り上げた作品です。

婚約者との別れや子宮に見つかった腫瘍の摘出手術などを経験し、精神的にも肉体的にも大きなダメージを負った彼女だからこそ出来る、生々しくパーソナルな心理描写と感情の音楽的表現。

あらゆる痛みと悲しみを開放するような、全てを破壊し尽くしその上に新たな世界を築き上げるような、何もかもを許し受け入れ包み込むような、祈りと救いの響き。

凄まじい音圧の迫力と様々な感情や情報が詰まった歌声の神々しい程の美しさたるや…。

ArcaやCashmere Cat、Oneohtrix Point Never、Skrillex、Hudson Mohawke,そしてNicolas Jaarなど、超豪華な先鋭的なクリエイター達の切れ味鋭いサウンドメイクも本当にお見事!

彼女がただの変わり者ではなく真の表現者であることが完全に証明された傑作だと思います。

43. SZA 「Ctrl」(2017)

セントルイス出身のR&Bシンガー、SZAのデビューアルバムは個人的に待望でしたし、R&Bシーンにとっても本当に待ち望まれていた作品でした。

Kendrick Lamarを擁するTop Dawg Entertainmentの唯一のシンガーとして、数々の客演やミックステープ、EPのリリースをしてきた彼女。

ついにお目見えしたデビューアルバムは、ダウンテンポでアンビエントな質感のR&Bに、10年代特有の音色で風味付けされたメロウなモダンソウルサウンドになっていて、一曲一曲どれもがハイレベルな仕上がりに。

明け透けでストレートな内容の歌詞も面白いし、ラップするようなフロウのヴォーカルスタイルも非常にユニーク。

特に今時の女子の心情を独特の視点で歌に乗せたリリックは、かなり大胆な表現もあって、聴いててとても痛快ですよね。

女性は分かるわーと共感し、男性はそうなんだーと勉強になり、はたまたそんなこと考えてるんだーと少し怖くもなったり。

Solangeの「A Seat at the Table」以降とも言える、オーガニックかつスムースなサウンドでありながら先鋭的になり過ぎず、ヴォーカルもディーヴァのような強い歌唱力が持ち味ではない等身大な聴き心地なんですよね。

こういったベクトルでR&Bを進化させることも出来るんだなと思わされた作品です。

42. Tyler, the Creator 「IGOR」(2019)

Tyler, the CreatorやFrank Oceanが共通して持っているリスナーとしての感覚。

クリエイターとしての才能はもちろんのこと、様々な音楽を聴き、それを自分というフィルターを通して表現出来る、彼らのリスナーとしての才能。

その才能をいかんなく発揮した今作も全曲を彼自身がプロデュースし、70年代から今現在までの多種多様な音楽からインスパイアされたタイムレスなサウンドに仕上げています。

ヒップホップであるとか、ソウルとかファンクとかポップとか、ラップなのか歌なのか、聴いてるとそんなのどうでもいいと思えてくるようなゴチャゴチャ感。

この作品のリリース時に彼が発表した声明は、他に何も考えずまずは聴き続けてほしい、耳を傾けてほしいというものでした。

その通りに聴き続けて感じたのは、この人めちゃくちゃ色んな音楽聴いてるんだな、めちゃくちゃ音楽が好きなんだなという事。

ジャンルレスに音を捉えて吸収出来る人だからこそ鳴らせる音なんですよね。

それでいてどうしようもない程にオリジナル。

音楽マニアによる音楽マニアのための作品ですね。

41. Kendrick Lamar 「DAMN.」(2017)

Kendrick Lamarの4作目にのしかかった期待の大きさは、ここ10年でもトップクラスだった気がします。

前作で極限まで上がったハードルの上に立ち高みの見物を決め込んだような印象の今作。

自分を攻撃してくる相手を返り討ちにするキレ味抜群のラップの迫力はやはり圧巻!

一方で自分の弱さや孤独についてのリリックもあったり、彼の中の強さと弱さの二面性を感じるような内容になってるんですよね。

リリック面では彼の宗教観も重要なテーマの一つになっていて、聖書を引用したりとヒップホップ作品としては中々無い作風かなと思いますね。

サウンド面ではお馴染みの制作陣に加えて、James BlakeやKAYTRANADA、Steve Lacyなどの若手を起用していて、彼らの新しい感覚も作品の良いスパイスとして機能してましたね。

オバマ政権が終わりトランプ政権となったアメリカの、出口の見えない未来への不安や焦りが充満した空気を表現したかのような、練りに練られた歌詞やアルバムの構成も実にお見事。

前3作品とはまた全く違うベクトルで自分の圧倒的な才能を見せれるあたりが、この人が王者として君臨している理由なんだと思いますね。

40. Julia Holter 「Have You In My Wilderness」(2015)

Julia Holterは最も過小評価されているSSWの一人だと思います。

ピアノやストリングスを基調に、エレクトロな要素や不協和音まで織り交ぜたポスト・クラシカルな響きと、幻想的でアンビエントな質感が絶妙に混じりあったチェンバーポップサウンドは、デビューの頃から一部の音楽好きからは高い評価を受けていました。

4作目となる今作で彼女が挑戦したのは、過去3作の雰囲気は残しつつ格段にポップさを増した、非常に間口の広いサウンドでした。

不気味ですらあったエクスペリメンタルな響きは鳴りを潜め、ストリングスやホーンの音色がみずみずしい、軽やかで艶やかな音像は、彼女の神秘的なヴォーカルとも相まって驚くほど美しいです。

このアルバムを一言で表すなら、とにかく「上品」。

その一言に尽きますね。

フォークやドリームポップなど、様々な要素が複雑に絡んでいるのに、その響きは難解になることなく心地良さだけをリスナーに届けてくれます。

こういう佇まいの作品は後にも先にも出会った事がないですね。

定期的に聴きたくなる素晴らしいアルバムです。

39. Destroyer 「Kaputt」(2011)

Destroyerというと90年代から活動しているDan Bejarを中心とした無骨なサウンドが持ち味のバンドというイメージですが、9作目となる今作はそれとは全く異なる印象です。

ジャジーなサックスの音色が軽やかに鳴り響き、80sソフトロック~AORのような甘く気の抜けた、非常にアーバンな質感のサウンド。

Roxy MusicやSteely Danとも共鳴するような、何ともロマンティックな耳触り。

夢見心地なサウンドとはまさにこういう音の事を言うんでしょうね。

後にMac DeMarcoなどの登場で拡がりを見せることになる、シティポップ風のスムースでゆるーい音像だったり、この頃から徐々にシーンを賑わし始めていたチルウェイヴなテイストだったり、今思い返すとこのアルバムが10年代の音楽シーンの様々な要素を先取りしていたのかなと思うんですよね。

幻想的なんだけど生々しい肉感的な質感もあって。

ここではないどこか、なサウンドがたまらなく好きです。

38. Angel Olsen 「My Woman」(2016)

自分は男なので、女性の気持ちの全てを理解することは難しいし、それは一生かかっても無理だろうと思ってます。

でも女性が書く歌詞や曲には妙に惹かれてしまうところがあって、大好きな女性のSSWは数えきれないほどたくさんいます。

セントルイス出身Angel Olsenもその内の一人。

とても柔らかく穏やかな声が印象的ですが、時折聴かせるパワフルなボーカルも魅力的。

声にならない感情までしっかりと歌で聴かせる表現力の高さは見事だなと思いますね。

フォーキーでメロディアスなガレージロックは、激しさと繊細さを持ち合わせた響き。

通算3作目となる今作は、アルバムタイトルの通り女性ならではの視点で、恋愛や友情、仕事や孤独など、生きていく上で切り離せない人間関係を、時に情熱的に、時にクールな視線でリアルに描いています。

女性達が抱えてる悩みや普段の素直な気持ちを男が知る機会ってあんまりないからこそ、彼女達が描く心象やそれを鳴らしたサウンドを聴くと、不思議と心が揺さぶられて感情が高ぶるんですよね。

聴けば聴くほど味わい深さを増していく名作アルバムです。

37. Oneohtrix Point Never 「Replica」(2011)

10年代の音楽シーンにおいて、Daniel Lopatinは間違いなく最重要人物の一人だと思います。

Ford & Lopatin、Chuck Person、Gamesなどと名義を変えてはその度に異なるサウンドを提示し、ANOHNIやAutre Ne Vuetなどのプロデュースまで手掛けています。

そんな奇才がOneohtrix Point Neverとしてリリースした5作目となるアルバムが今作です。

80~90年代初期のCMを集めたDVDの音やゲーム音楽などを素材としてサンプリングして構築したというアンビエント・ドローン調の楽曲から、ピアノの音色をフィーチャーしたモダンクラシカルな楽曲まで、そのサウンドの幅は多岐に渡ります。

言うなればヴェイパーウェイヴを派生させたようなサウンドですよね。

声やノイズが冷たく無機質に一素材として使われているにもかかわらず、その響きはまるでモノクロで描かれた絵画のように、得も言われぬ美しさを放っています。

この作品がエレクトロニカの世界に与えた衝撃と影響力の大きさは凄まじいものがありますよね。

いつ聴いても斬新で新鮮で不思議な魅力を感じる傑作です。

36. Earl Sweatshirt 「Some Rap Songs」(2018)

Tyler, the CreatorやFrank Oceanと同じOdd FutureのメンバーでもあるEarl Sweatshirtは、その2人に比べると地味ながらも異彩を放っている、素晴らしい才能を持ったラッパーです。

そんな彼の通算3作目となる今作は、まるでJ DillaやMadlibが携わったかのようなジャジーでソウルフルなサンプルループがえげつない程ドープで、彼特有のビートにまとわりつくような毒々しく粘着質なラップと絡まり、凄まじく中毒性の高い響きに!

ほぼ全ての曲がネタをループさせただけの作りになってるんだけど、それがもう恐ろしくシンプルでずっと聴いてられるんですよね。

全15曲がシームレスに繋がっていきわずか25分で終わってしまうという潔さ。

このタイム感もこの作品以降流行していったような気がします。

この作品の登場でジャズをベースとしたアブストラクトなヒップホップサウンドの作品が一気に増え、シーンが非常に活性化しましたよね。

古き良きヒップホップの文化もしっかり残しつつ、シーンの先を捉えていた重要作です。

35. Tirzah 「Devotion」(2018)

ロンドンベースのシンガー、Tirzahのデビューアルバムは本当に不思議な魅力を持った作品です。

実験性と聴き心地の良さのバランスが完璧に計算されたアンビエントソウル・ポップ。

必要最低限の音数とシンプルな言葉で綴られたラブソングの美しさったらもう・・・。

AaliyahやD'Angelo、SWVあたりの90sR&Bの香りが漂ってる感じがホントに愛せるし、彼女自身もその辺に大きな影響を受けてるみたい。

MicachuことMica Leviのサウンドプロダクションも見事で、Arthur Russellを思わせるミニマルでチャレンジングなトラックメイクは、気怠く響くTirzahのボーカルと相性抜群!

作品全体がニュアンシーなカラーで描かれたような質感で、何度聴いても掴みどころの無い奇妙な作りなんですよね。

いつでも音楽を欲してる自分のような人間だって時には何も聴きたくないことだってあるわけで、それでもこの作品だけはずっと側にいてくれるような気がするというか。

気が付くとこの作品を再生してるみたいに、シンプルに心が求めてしまう作品なのかもしれません。

34. A Tribe Called Quest 「We Got It From Here... Thank You 4 Your Service」(2016)

リユニオンとか再始動ってやっぱり全盛期ほどの輝きはないし、嬉しいんだけど切ないというか、あのまま終わってくれてればと思うことも多くてそこまで好意的ではないんだけど、ATCQにそんなものは一切通用しませんでした。

前作から18年振りの今作は、亡くなったPhifeに捧げるアルバムという面と、やり残したことがないように全てを出し切るラストアルバムという2つの面があります。

随所にPhifeへのリスペクトが込められていて、やっぱりこれがATCQの音だよなぁと、ある種の安心感を感じる作り。

そして盟友のBusta RhymesやConsequenceらに加え、Kendrick LamarやAnderson .Paakを起用していて、往年のファンと現行のヒップホップファンのどちらも満足させる、ノスタルジーと新しさが上手く融合したサウンドを実現させてます。

この辺は長年培ってきたQ-Tipの抜群のサウンドセンスによるところでしょうね。

トランプを痛烈に批判するリリックもあり、ヒップホップが社会への不満から生まれた文化なんだと改めて感じさせるような、迫力と熟練の巧さが堪能できるラップのキレはさすがの一言。

新たなサウンドでは決してないし、どこかで聴いたことがあるようなサウンドなんだけど、それは今作がファンの頭の中で膨らみ続けてきた夢のATCQの新作をそのまま形にしたようなアルバムだからなのかもしれません。

33. Jai Paul 「Leak 04-13 (Bait Ones)」(2013・2019)

もしJai Paulがあの時点でアルバムを完成させていて、それを正式に発表していたら、その後の音楽シーンは今とは違うものになっていたと思います。

2013年にリリース前の音源がネット上に流出してしまってから6年、2019年に突如として正式に発表された今作。

この6年の期間、彼は表舞台から姿を消していましたが、この作品で彼が示していたカラーは、その後のシーンにとても大きな影響を与えたように思います。

アンダーグラウンドな空気感のR&Bとエレクトロミュージックの実験的な融解。

もちろんデモ音源ということもあるんだけど、コラージュアートのような断片的で違和感的に響く音像。

終始ニュアンスカラーで描かれたような、実像が掴めない曖昧な質感。

その辺りがDrakeやBeyoncéの目に留まり、メインストリームのシーンにまで影響が達したという事実。

2010年代における最大の陰のインフルエンサーは、実はこの作品とJai Paulの存在だったのかもしれません。

2019年に正式に今作をリリースするのと同時に新曲も2曲発表しましたが、彼の正式なデビューアルバムの完成は今後に期待することにしましょう。

32. Jamie xx 「In Colour」(2015)

The xxのJamie xxがソロアルバムをリリースすると知った時、このジャケットを見てすぐに分かりましたね。

The xxとは全く違うサウンドになるということが。

UKのクラブシーンやダンスカルチャーを彼なりに解釈し、世界中の様々なダンスミュージックと引き合わせ、ジャケットのような多種多彩な色使いのサウンドに仕上げたこの作品。

ハウスをベースに、ジャングルやダンスホールレゲエ、当時流行し始めていたトラップなどを取り入れた、時代や地域の垣根など一切ないボーダレスな響きは、過去のダンスミュージックに対するリスペクトが感じられつつもちゃんとオリジナルなサウンドなんですよね。

それはやはりThe xxのメンバーであるRomyとOliverが参加した楽曲の存在も大きいと思います。

彼らのヴォーカルが聴こえてくるだけで、それまでの喧騒から一瞬にして静寂が訪れたかのような印象というか。

Jamieのソロ作品ではあるんだけど、間違いなくThe xxの活動の線上にある作品なんだなと感じられる作りなのも嬉しかったですね。

とてもカラフルな内容ではあるものの、どこかに寂しさや切なさを感じ取ってしまう響きなのも彼らしくて大好きです。

31. Daft Punk 「Random Access Memories」(2013)

このアルバムがリリースされる以前から、過去の音楽へのオマージュやリバイバルなんていうのは普通にありました。

ヒップホップを含めブラックミュージックの世界では特に。

でもそれが世間一般レベルというか、音楽の歴史や文化にそれほど詳しくない人の耳にまで届いたのはやはりこのアルバムの存在が非常に大きかったんじゃないかと思います。

フランス出身の彼らがずっと憧れていたディスコ・ファンクの肉体的なグルーヴが、機械的で近未来的な響きと混じりあった時、それまでに聴いたことのないような、でもどこかで聴いたことのあるような不思議なダンスミュージックが生まれました。

しかもそれをNile Rodgersというレジェンドを演奏陣に迎えることで、真似事ではなく本物の質感のレベルにまで高めてしまった。

そんな作品がグラミー賞で最優秀アルバム賞を獲得したことで、幅広い人種の幅広い年代の方にまで浸透していきました。

誰もが身体を揺らし、リズムを刻み、踊りたくなってしまう普遍的なダンスミュージック。

彼らがどこまで意図してこの作品を作ったのかは分かりませんが、少なくともシーンの流れがこの作品を境に変わったというのは間違いないと思いますね。

30. Chromatics 「Kill for Love」(2012)

Chromatics、彼らの4作目となるアルバム「Kill for Love」、そのプロデューサーであるJohhny Jewel、彼が主催するレーベルItalians Do It Better。

言い方は悪いけど、自分が闇落ちするきっかけとなった諸悪の根源が彼らですね。

80年代から迷い込んだかのようなダークウェイヴなシンセポップ~ドリームポップのローファイな響き。

悪趣味な色使いのネオンライトが妖しく光るような、退廃的で耽美な世界観。

この作品を構成する全ての要素がフィクションのような、非現実的な質感なんですよね。

非常に映像的な音というか、映画のサウンドトラックのような作りなのも印象的。

官能的なヴォーカルも甘美なサウンドと驚くほど見事にマッチしてるし、本当に絵に描いたように美しい仕上がりなんですよね。

2019年に約7年振りとなる新作がリリースされるまで焦らしに焦らされましたが、それほどまでに待ち望んだのも、この作品の素晴らしさがずっと忘れられなかったからに他なりません。

自分の美的感覚を狂わせた?いや、変えてくれた作品です。

29. Mitski 「Be the Cowboy」(2018)

ニューヨークを拠点に活動している日系アメリカ人SSW、Mitskiの活躍は日本人としてはとても嬉しく誇らしいものでした。

アメリカという国で生きていく中で、彼女が日系人であることで感じる違和感や疎外感。

愛する人にただ普通に想ってもらいたいだけなのに、自分の血や容姿がそれを邪魔することへのぶつけようのない怒りや悲しみ。

彼女にしか書けないリアルな歌詞と、時に静かに時に激しく感情を投影したようなギターロックサウンドに本当に心を打たれました。

ブレイクを果たした前作「Puberty 2」では重たく湿り気のある印象だったオルタナロックに、ポップやエレクトロ、ディスコのテイストが軽やかに加わってた今作。

情念すら感じるヴォーカルや歌詞のリアリティは相変わらずの説得力!

サウンドのヴァリエーションは前作よりワイドになってるんだけど、一人の女性が抱えてる孤独とか怒りとかなんでもない日常とか、作品のコンセプトのようなものは殆ど変わってない。

豊富なメロディーと斬新な曲構成で全く飽きさせないし、とにかく歌詞がユニークで本当に面白いんだよねこの人。

様々な感情の揺れ動きを楽曲の動静や音の清濁で的確に表す描写感覚がとにかくお見事!

ある意味で飽和状態と言える程充実してる10年代の女性SSWシーンの中で、やはりこの人の存在は異質だなと改めて思わされました。

28. Jessie Ware 「Devotion」(2012)

自分にとって最も偉大なアーティストの一人がSadeであり、そしてAaliyahもその一人です。

ポストSadeやポストAaliyahと称されるシンガーが続々と出てきましたが、そのほとんどがウィスパーで色気のある歌声の部分が近いだけなのが正直なところですよね。

Jessie Wareはこの偉大な二人の歌姫と共通する雰囲気を持ちつつ、ちゃんと自分の個性や音楽性を持った数少ないシンガーの一人です。

ベース・ミュージックを通過したダウンテンポで洗練されたR&Bサウンドがとにかくスタイリッシュ!

派手さや即効性を抑えて聴き込むほどに中毒性を増していくような感覚というか、徐々に良さが分かっていったようなアルバムでしたね。

上手さとあざとさの、艶っぽさといやらしさの間の絶妙に丁度良い大人のためのソフィスティケイテッドソウルは、自分にとって何もかもが理想的な世界観。

この作品に出会うまでR&Bという音楽は黒人アーティストのものこそが正しいみたいな考えが自分の中にあったんですが、また違うベクトルのカッコ良さもあるということを教えてもらった気がしますね。

自分の音楽観を作り上げた大切な作品です。

27. Rihanna 「ANTI」(2016)

10年代を振り返ってみると、Rihannaの存在というのは本当に大きいなとつくづく思います。

シンガーとしての個性、アーティストとしての魅せ方、ヒットメイカーとしての嗅覚。

そのどれもが唯一無二ですよね。

現時点での最新作、「ANTI」を聴いて感じたのは、そんな彼女のシンガーとしての魅力と、セックスシンボルとしてのどこか危険な魅力が見事なバランスで表現できた作品だなということ。

今作を包んでいるのはマリファナやタバコの煙臭さ。

「James Joint」や「Kiss It Better」、「Higher」なんかはそんなモクモクとした空気感を感じる曲ですね。

そんなカオスな空気の中でTame Imparaのカバーを何の違和感もなく鳴らしているのがこの作品の面白さ。

この作品以降、メインストリームとインディーの間の隔たりが急激に無くなっていったような気がしていて、いわゆるメジャーアーティストと呼ばれる人達のリスナーが、インディー系のサウンドを聴き出すきっかけにもなった作品なのかなと思います。

最近は自身のブランド、FENTYの運営に力を入れているようですが、アーティスト活動もそろそろ期待したいですね。

26. Carly Rae Jepsen 「E・MO・TION」(2015)

日本人も含め音楽好きの人には、単純に音楽的に好きで音楽を聴くタイプの人と、そのアーティストのルックスも含めてアイドル的に好きで聴くタイプが混在してるように思います。

前者のタイプの中には、自分が好きなジャンルの音楽以外にはあまり聴く耳を持たず、それ以外のものに否定的な感情を持っている人もいるんですよね。

とかくポップミュージックはバカにされがちで、子供が聴く音楽だと決めつけている場合もあります。

そんなポップミュージックの価値観を変えたのがCarly Rae Jepsenであり、この作品です。

80sポップスを由来とし、様々なジャンルのエッセンスやニュアンスを盛り込んだ、ただキラキラしただけじゃない遊び心や音楽的チャレンジが随所に感じられる、10年代ポップスの決定打のような仕上がりなんですよね。

メインストリームとインディーの折衷感覚が抜群で、冒頭に書いた両方のタイプのリスナーを同時に満足させることが出来る稀有な存在だと思います。

Dev HynesやAriel Rechtshaid、Rostam Batmanglijといったメンツを制作陣にチョイスするあたりも彼女のセンスの良さを感じますよね。

本当に文句のつけようのない優れたポップス集です。

25. FKA twigs 「LP1」(2014)

FKA twigsはこれまでのどのアーティストとも違う異質な存在だと、このデビューアルバムの頃には既に確立していたような気がします。

元々ダンサーを志していたこともあって、しなやかな体躯や動作はダイナミックかつ官能的。

吸い込まれそうに美しいファルセットが印象的な歌声は、消え入りそうな繊細さと強い意志を感じる力強さが同居した響き。

2枚のEPを経て完成した今作は、Arcaをはじめとして、Dev HynesやClams Casino、Sampha、Emile Haynieといった手練れが参加していて、それぞれが自分のカラーを出した緊張感のあるトラックメイクで、彼女の色と不気味に混ざり合い得も言われぬ仕上がりになっています。

変態性の高い禍々しいアートワークとも相まって、その世界はグロテスクですらあるのにもかかわらず、不思議とポップなのが面白いところ。

オルタナR&Bとか現代版のトリップホップとか、彼女の音楽を形容しようとはするもののどれもしっくりこないのは、やはりこれが新しいオリジナルなサウンドだからなんですよね。

実際この作品に似た作品というのは出てきていないし、彼女のフォロワーも現れていないように思います。

唯一無二の存在です。

24. Deerhunter 「Halcyon Digest」(2010)

このアルバムは自分にとって特別で、本当に大切な作品なんだけど、人に薦める時に上手く表現出来た試しがない。

暗くて、悲しくて、ぼやーっとした、難しい作品。

そんなアルバム聴いてみたいと思わないだろうなと自分で書いてても思うんだけど、でも確かにそういうアルバムなんですよね。

水面を揺蕩うような、空間を彷徨うような、終始地に足がついていないような浮遊感が漂う質感。

人の死をテーマにした楽曲も多く、フロントマンであるBradford Coxの死生観が大きく反映された作品だから、どこかこの世のものではない雰囲気を感じるのかもしれません。

非常に凝った音処理を施している一方で、ざらついたガレージロックのような楽曲もあったりして、サイケデリアとポップが見事に融合した作品だなと思います。

バンドとしての変化や進化はこの作品以降も留まることを知らないけど、やはりこの作品の持つ独特の空虚感や虚無感は異彩を放っていますよね。

「睡眠導入剤」を意味するアルバムタイトルの通り、一度気に入って聴いてしまうとしばらくその深みから抜け出せなくなる中毒性があるので、用法用量を守って自分のペースで聴くことをおすすめします。

23. Big Thief 「U.F.O.F.」(2019)

名門レーベルSaddle Creek在籍時は儚くも温かいフォークロックを鳴らしていた彼らが、4ADに移籍してリリースしたから第1弾となる今作。

前作までの内省的なギターサウンドをベースに、空間的なアンビエントやノイズが絡んだシューゲイズな響きまで、バンドとしての幅をかなり広げたなという印象。

優しく寄り添うようなAdrianneのヴォーカルと3人の演奏との交じり合いの美しさたるや…。

消え入りそうな程に危うく脆い繊細な響きの楽曲かと思えば、荒々しいノイズやシャウトが虚無的に響き楽曲もある。

聴けば聴くほど様々なアプローチで音楽的な挑戦をしてる作品だなと感じるんですよね。

トラディショナルな響きに聴こえて実はかなり先鋭的で革新的なことをやってるみたいな。

その辺はRadioheadにも通じるバンドとしての音楽的な姿勢を感じましたね。

この作品をリリースしたわずか5ヶ月後に次なる新作「Two Hands」を発表した彼ら。

この無尽蔵のクリエイティヴィティは、2020年以降バンドとしてさらに存在感を増していくことを予期させますね。

22. Vampire Weekend 「Modern Vampires of the City」(2013)

Vampire Weekendの作品を聴く度に、本当に奇妙なバンドだなぁと思います。

サウンド面でも歌詞の面においてもめちゃくちゃ難解、にもかかわらず絶妙にキャッチーで大衆性も兼ね備えている。

そんな彼らの現時点での個人的な最高傑作がこちらの3rdアルバムですね。

前作までにあった祝祭感の強い派手なアフロビートやカリブ・ラテンなフレイヴァーは薄れて、成熟し落ち着いた印象を目指して制作したのが伝わる仕上がりですよね。

チェンバロやオルガンなどの響きも多用されていて、宗教・教会音楽からの影響を強く感じるクラシカルな響きになっているのも面白いし、そこにゴスペルやカントリーなどの伝統的なサウンドの要素も加わって、アメリカ音楽に対するリスペクトが強く込められているのも印象的でした。

幅広い人種や宗教、文化に触れられているEzraの歌詞の世界は相変わらず難解で、古き良き時代へのリファレンスや現代社会への問題提起など、様々な捉え方の出来る奥深い小説を読み聞かせられているかのような感覚。

彼らにしか作り得ない独創的な傑作です。

21. Bon Iver 「Bon Iver, Bon Iver」(2011)

Bon IverことJustin Vernonとの出会いはその後の自分にとって本当に大きなものだったように思います。

Kanye Westの作品に参加していたことで彼の存在を知り、その後リリースされたこの2ndアルバムを初めて聴いた時の衝撃はそれまでに体感したことのない感覚でした。

それまでそれ程大きな関心を持っていなかったフォークサウンドに、こんな表現や可能性があるんだと思わされてくれたんですよね。

ファルセットが印象的な彼のヴォーカルは、神秘的でありながらどこか牧歌的で、出身地であるウィスコンシン州の大自然のようなおおらかで美しい響き。

壮大な自然の中を旅しているかのような、世界各地の地名を冠した楽曲が連なった構成で、ラストの「Beth / Rest」へと辿り着いた時の高揚感は、絶景を観ている感覚に近いですね。

このアルバムの後、エレクトロへと接近しさらに実験的なサウンドに変化していくことになるんですが、個人的にはこのアルバムの世界観が一番好きですね。

何度聴いても心を揺さぶられる、崇高な佇まいの作品です。

20. James Blake 「James Blake」(2011)

James Blakeの1stアルバムに出会っていなかったら、自分の音楽観は今とはまるで違うものになっていただろうなとつくづく思います。

UKベース、ダブステップを軸にしそれを発展させたダウンテンポで重厚感のあるエレクトロサウンド。

ゴスペルやR&Bをルーツとした、ソウルフルで円熟味のあるヴォーカル。

様々な音楽から抽出された多面性のある響きを、稀代の才能を持ったSSWが過去と未来を繋ぐように融合させた、誰も聴いたことのなかったサウンド。

それがJames Blakeの登場でした。

彼の声、彼の奏でるピアノはいつも悲しく寂しい響きなんですよね。

その2つが鳴るだけで周囲の空気が一変するくらいの力があります。

コード感はまるでないのにメロディーの美しさはきちんと感じられる不思議なバランス感覚も衝撃的でしたね。

実験性と普遍性が入り混じった混沌としたようなこの作品は、多方面に影響を与えたように思います。

静寂すら音楽として鳴らしてしまう、引き算の美学の到達点のような作品ですね。

19. King Krule 「The OOZ」(2017)

サウスロンドンという街が音楽シーンの中心であるように思えてならない時期がありました。

音楽だけでなくアートの世界も含めて、10年代の後半以降様々なカルチャーの発信地として注目されるようになりましたが、そのきっかけでもあり中心的存在だったのがArchy MarshallことKing Kruleです。

ダブステップやポストパンク、ヒップホップ、ジャズ・フュージョンなど、様々なジャンルがぐちゃぐちゃに煮込まれたような、決して取っつきやすくはないサウンドが彼の作品の特徴だけど、それこそがサウスロンドンのイメージを決定づけたような気がします。

通算3作目としてリリースされた今作は、そんな彼の破滅的な魅力が凝縮したような傑作です。

ジャズの匂いが煙たく立ち込めた、60sナイトクラブな質感のポストロック~インダストリアル・ソウル。

痺れる程にディープでカオスなサウンドテクスチャー。

さらっと加わるサックスやピアノの音色の格好良さったらもう・・・。

何かとんでもないものを聴いてるという感覚。

どんな生き方をすれば23歳でこんなとてつもないアルバムが作れるんだろう?

いつ聴いてもそう思わされる凄まじい怪作です。

18. Lana Del Rey 「Norman Fucking Rockwell!」(2019)

デビューした頃のLana Del Reyが、フェイクだとか見掛け倒しだとか批評的に低い評価を受けていたというのは、今となってはちょっと笑ってしまいますよね。

なぜならこの人はデビューから一貫して彼女にしか作れない、退廃的でゴシックでクラシックなポップ・ロックサウンドを生み出し続けてきてるから。

Jack Antonoffをプロデューサーに迎えて制作した今作も、基本的にはこれまでの作品と変わっていません。

ただ、古き良き時代のアメリカのカルチャーへの憧憬を込めたリリックや、その中に散りばめられたニッチな引用表現や文学的で血なまぐさいシニカルな描写、そして古典的でシンプルなシンガーソングライター然とした楽曲から、サイケデリックな質感の実験的な楽曲までこなす多角的なサウンドメイク、これら全てがこれまででも最高レベルの仕上がりなんですよね。

西海岸の生温い潮風が香るような、センチメンタルでノスタルジックなモダンヴィンテージポップスは、メロディーメイク・ソングライティング共に圧巻の完成度!

時代が移っていくにつれて過去の栄光の日々が徐々に失われていく寂しさや、現在のアメリカの状況への憂いが作品全体から漂ってくるような。

何度聴いても惚れ惚れするほど良く出来た作品だなと思いますね。

17. Sufjan Stevens 「Carrie & Lowell」(2015)

大切な人との別れや死をテーマにした作品はこれまでにも数多くありますが、この作品から滲み出る哀しみや寂しさはそれらとは異なる種類な気がします。

Sufjanが幼い頃に自分を見捨て育児放棄をした母親Carrieと、その再婚相手でその後父親代わりのようにずっと側で寄り添ってくれたLowellの名前が冠された今作。

あれだけ自分の心に傷を残した母親を許すことはできなかったはずなのに、いざその死が迫っていることが目前になった時、何とも言えない複雑な感情が去来し、母親が亡くなったことでさらに彼の心は荒んでいきます。

このアルバムが凄いのは、ただ単に「miss」という気持ちだけで作られたものではなく、その中には怒りや後悔、感謝などの様々な感情が複雑に入り組んで出来た作品だからだと思うんですよね。

彼のデビュー当時を思わせる温かみのあるアコースティックなフォークサウンドに乗るのは、息を呑むように美しいメロディーと生々しい記憶を綴った歌詞、そして声。

彼のヴォーカルは決して哀しそうに切なそうに歌っているわけではないんですよね。

敢えて感情を込めないように歌っているかのような、言葉を一つ一つ丁寧に置きに行くかのような。

それがサウンドとメロディー、歌詞と一つになることでものすごく美しく、哀しい響きに聴こえるんですよね。

とても人間味のある、愛に溢れた傑作アルバムです。

16. Beyoncé 「BEYONCÉ」(2013)

2013年も終わりを迎えようとしていた中、突如としてこのアルバムがリリースされた時の衝撃は今でもはっきりと覚えてます。

前作「4」リリースの後出産を経験したBeyoncéにとって、母親としての初のアルバム。

我が子へ溢れる愛を歌った母親らしい穏やかな楽曲集、とかになると思ったら全く違いましたね。

むしろ攻め!攻め!の応酬!

PharrellやTimbalandを中心にした制作チームには、BootsやHit-Boyといった新進気鋭のクリエイターも参加していて、これまで以上にエレクトロの要素を強めたレフトフィールドなR&Bサウンドはキレ味抜群でしたね。

母親としての一面も覗かせる一方で、女性としての強さと弱さ、そして性についてもかなり大胆に表現している歌詞もかなりインパクトありましたね。

ディーヴァとしての存在感は以前から当然あったけど、彼女のサウンドメイカーとしての凄みを思い知らされたのはこのアルバムからでしたね。

彼女本人が「ビジュアル・アルバム」と位置付けているように収録曲全てのミュージックビデオが制作されたり、予告なしのサプライズリリースをしたり、今となってはそこまで珍しくないこともこのアルバムがきっかけだったように思います。

15. D'Angelo And The Vanguard 「Black Messiah」(2014)

Beyoncéの衝撃からちょうど1年、D'Angeloのなんと14年振りの新作がサプライズリリースされました。

前作「Voodoo」はその後の音楽シーンをガラッと変えた作品でした。

ビートに対する感覚、捉え方、生楽器・生演奏の重要性、ヒップホップ世代による新しいソウル・ファンクの定義。

あの作品以降にリリースされた全てのブラックミュージックに影響を与えたと言っても過言ではないと思います。

それから14年の歳月を経てリリースされた今作は、音楽に対する情熱を失わずに驚くほど真摯な姿勢で向き合った内容でした。

D'Angeloの音楽の根底にあるリズム感、グルーヴ感は14年前と変わらず、より自身のルーツであるソウル・ファンクを追求したような仕上がり。

その大きな手助けをしているのがスーパーバンド、The Vanguardですよね。

QuestloveにPino Palladino、Chris Dave、Roy Hargrove、Jesse Johnsonなどなど、本当にミュージシャンオブミュージシャンな錚々たるメンツ。

アーティスト名義にThe Vanguardとして加えたのは、彼らへのリスペクトの想いと彼が敬愛するPrinceに倣ったものでしょうね。

天才と手練れ達による超豪華で超真剣なお遊びとも言えるような、最高のグルーヴとファンクネスに溺れる傑作です。

14. Solange 「When I Get Home」(2019)

圧倒的な評価を得てアーティストとしての地位を確立した前作の続編的な内容ながら、よりディープに自分の鳴らしたい音を追求して辿り着いた作品という印象の今作。

先鋭的かつクラシカルなサウンド、ゲスト制作陣との化学反応、自叙伝的な歌詞、シームレスに繋がっていく楽曲の流れの美しさ、トレンドを捉えつつ過去にも未来にも目を向けた音楽的アプローチ。

どの角度から聴いても圧巻で、何度聴いても鳥肌が止まらない…。

同じフレーズを何度もループさせたり、歌う速度を落としたり、普通ミックスの段階で人工的に処理するところを彼女自身が声で表現してるのも面白かったですね。

相当高度で実験的なことやってますよ。

それでいてどこかフワッとした曖昧さや、敢えてはっきりさせないニュアンスな音尻がとても心地良い陶酔感を醸し出してるんですよね。

PharrellやChassol、Dev Hynes、Panda Bear、Metro Boomin、Tyler, the Creatorといった曲者達の配置の仕方も見事で、彼らの個性を活かしつつ自分のサウンドに取り込んでしまうサウンドイノベーターっぷりはさすがでしたね。

今後長い目で見てどんどんとその価値を高めていくような、歴史的な傑作だと思います。

13. Frank Ocean 「channel ORANGE」(2012)

このアルバムがリリースされた2012年の夏、本当におかしくなるくらいこのアルバムをずっと聴いていました。

最初に聴いた時の印象はとにかく楽曲がみずみずしいということ。

「Sweet Life」のような70sのソウルを焼き直したようなテイストの曲も、彼がヴォーカルを乗っけると途端にアップデートされて新鮮に聴こえる。

そして「Thinkin Bout You」のような当時のトレンドだったゆらゆらとしたアンビエントな質感の楽曲や、「Pyramids」のようなエレクトロ色の強い2部構成の実験的な楽曲も同時に作ることが出来る。

ソングライター、メロディーメイカーとしての才能はもちろんのこと、時代を超越した普遍性と時代の先を捉える先鋭性を見事なバランスで持ち合わせたサウンドクリエイターとしての才能に驚きました。

彼はこの作品の発表の際に、初めて恋に落ちた相手は男性だったと告白しました。

マッチョイズムが残る音楽業界において、彼のこの告白がどれだけ斬新だったか、そしてそれが同じく同性愛について悩む人々にどれだけ勇気を与えたか。

このアルバムにパッケージングされた、彼の淡くほろ苦く、甘く切ない記憶の断片は、いつの時代に聴いてもみずみずしい印象のままなんだと思います。

12. Kendrick Lamar 「good kid m.A.A.d. city」(2012)

Kendrick Lamarというラッパーが、生まれ育ったコンプトンという街で成長していく過程を1曲目から順に物語のように進んでいく構成の今作。

犯罪が非常に多く治安の悪さで知られる「mAAd city」コンプトンでは、彼のような「good kid」はむしろ異端児のような存在で、周りに流され不本意ながら犯罪に手を染めたり、ドラッグに手を出したり、そうやって周りに合わせないと上手く生きていけなかったんですよね。

そういった葛藤を抱えながらラッパーとして生きていくことを選び、自分と同じように悩む若者たちにリアルを伝えつつ希望を与え、地元コンプトンにまで光を当てようという内容なんですが、それを巧みなラップとストーリーテリングで見事に表現していく様は本当に圧巻ですね。

Janet JacksonからBeach House、Twin Sisterまでサンプリングした、これまでになくインディー色強めなトラックも当時としては画期的でしたよね。

ここまでコンセプトがハッキリした優れたラップアルバムというのはNaSの「Illmatic」以来かもしれませんね。

金と権力、女を世に見せびらかし己をアピールするようなイメージだったヒップホップの世界に一石を投じるような、ゲームチェンジングな作品だったなと思います。

11. Robyn 「Body Talk」(2010)

2010年代のポップシーンにおいて、一つの指標となった作品がRobynのこのアルバムだったと思いますね。

このアルバムがリリースされた2010年というと、Lady GagaやKaty Perry、Ke$haなんかがチャートを席巻していたような時代。

そしてDavid Guettaが登場し本格的にEDMが広まっていったような時代。

よりキャッチーでインスタントに大衆に引っかかるフックが求められるようになっていったポップスの世界で、一人独自の色を放ったサウンドを打ち出していたのがRobynでした。

スウェーデン出身ということもあって、他のアメリカ産のポップスとは少しカラーの違うメロディーやテイストだったのも、他とは一線を画していた要因の一つだったでしょうね。

80sシンセポップをクラブミュージック経由で先鋭的に進化させたような、キャッチーさと実験性を兼ね備えたエレクトロポップは、その後のポップシーンの流れを決定づけたように思います。

彼女がこの時点で流行に迎合することなく独自の路線を追求してくれたおかげで、現在のポップシーンが非常に面白いものになってるんだと本気で思いますね。

それまでアメリカのヒットチャートに入っている音楽こそが素晴らしいものだと信じていた自分にとっても、ポップミュージックの意義を再確認させられたターニングポイントのような作品ですね。

10. Tame Impala 「Currents」(2015)

Kevin Parkerは間違いなく天才だ!

Tame Impalaの通算3作目となるこのアルバムを聴いた時にそう確信しました。

グルーヴィーなシンセと生感の強いダンサブルなドラム、そして浮遊感のあるKevinのヴォーカルが作り出す、得も言われぬ心地良いサイケデリックな音空間。

R&BやAORの影響を感じるメロディーと演奏隊の鳴らすマジカルな音の波、音の渦が混ざり合った時、脳内からドーパミンがドバドバと放出されていくような、次第にトリップしていくような、ある意味ヤバい状態になっていく快感が味わえるんですよね。

この陶酔感覚は他のバンドでは感じ得ない唯一無二のものですね。

「Let It Happen」のような長尺の曲も全く長いと感じずに、むしろそのグルーヴに、そのリズムにずっと体を揺らしていたいとすら思ってしまう曲の展開や構造も実に巧み!

このアルバムの持つポップさやカレイドスコープな質感は、アルバムタイトル通り時代の「流れ」を掴み、その速度や方向をより心地良いベクトルへ変えていったなと思いますね。

A$AP RockyやTravis ScottなどがTame Impalaの楽曲をサンプリングしたり実際に共演したりと、ヒップホップシーンにおいてもこの作品の影響力の強さを感じましたね。

2010年代最もクリエイティヴだったバンドが放った、時代の流れを捉えた傑作です。

9. Drake 「Take Care」(2011)

Drakeが2011年に発表した今作の前と後では、ヒップホップやR&Bのサウンドのカラーが全く違うなと思います。

落ち着いた雰囲気のダウナーでメロウでチルでソウルフルなサウンドと、ラップと歌唱の中間に位置するような甘美なヴォーカルスタイル。

この作品以降に同じようなスタイルのサウンドを作る彼のフォロワーが後を絶たなかったのをよく覚えてますが、それくらいシーンの流れや雰囲気をガラッと変える力がこの作品にはありましたよね。

The xxやJames Blakeの登場でダブステップやエレクトロがシーンのトレンドになりつつあったのを敏感に捉え、それをヒップホップ・R&Bだけでなくメインストリームのポップシーンにまで波及させたのはこの作品の存在が非常に大きかったと思います。

歌詞においてもラッパーらしからぬというか、自分の弱みや女々しい部分をさらけ出し、それをメロディアスに甘く表現するというスタイルは新時代のラッパー像として捉えられていましたよね。

さらに、彼の右腕的存在のNoah "40" Shebibなどのプロデューサー陣はもちろん、まだそれほど注目されていなかったThe WeekndやKendrick Lamarを多くの人の耳に届けたという意味においても重要ですよね。

Drake自身もそうであるように、90sR&Bを聴いて育った世代だからこその音像が、同世代の自分としては本当にツボでしたね。

様々な意味でエポックメイキングな作品だったなと改めて感じます。

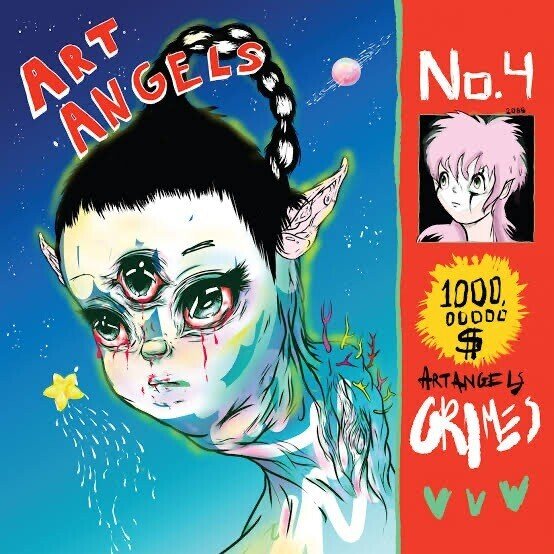

8. Grimes 「Art Angel」(2015)

自分がGrimesを好きな理由はたくさんあるけど、その一番大きなものは彼女がカオスを体現したような存在だからだと思います。

一見マッチしないようなものが一緒くたにされた時、思いもよらなかった化学反応を起こすことがありますが、彼女はまさしくその最高の成功例です。

グロテスクなんだけどキュート、破天荒なんだけど繊細、フィクションなんだけどリアル、エクスペリメンタルなんだけどポップ。

サブカルチャーとメインカルチャーがドロドロに溶け合い乳化して完成したような、狂気性と大衆性を危ういバランスで孕んだサウンドこそが彼女の音楽であり、その混沌が最も分かりやすく形になっているのが今作ですね。

そのほとんどをたった一人で宅録で行うスタイルは前作と何ら変わってません。

ジャケットでも感じられる日本をはじめとするアジアンカルチャーからの影響は本作のトピックの一つで、そのオリエンタルな響きは彼女のここではないどこかなサウンドにより一層の異国・異世界感を加えていますね。

Grimesはこのアルバムの最後に収録されている「Butterfly」で、「私はDream Girlになんて絶対にならない」と歌っています。

みんなが期待するような女の子になんてなれないし、なるつもりもないという彼女の強い意志が感じられるフレーズですね。

まさに彼女を象徴するような一節ですが、だからこそ彼女の存在は異質で面白いし、この10年のポップシーンを掻き乱してくれたんだと思いますね。

7. Blood Orange 「Cupid Deluxe」(2013)

Blood OrangeことDev Hynesに出会えたことは、自分の人生においてもとても大事なモーメントだなと思います。

彼の作り出すサウンド、アートワーク、ビデオ、ダンス、センス、やること成すこと全てを信頼してるし、そのどれもが自分の感覚ともリンクしているように感じます。

80sシンセポップをベースに、ファンク、ジャズ、R&B、ニューウェイヴなどを絶妙のバランス感覚でミックスした響き。

ゲイカルチャーやダンスカルチャーをセンス良く取り入れた、ストリートな感覚の質感。

彼の愛するニューヨークにインスパイアされたという、様々なものを受け入れてごっちゃになってそれがアートになっていくという捉え方。

めちゃくちゃ現代的で時代とリンクしたこの作品の在り方に自分はかなり影響を受けましたね。

Dirty ProjectorsのDave LongstrethやKindness、Skepta、Clams Casino、ChairliftのCaroline Polachek、パートナーであるSamantha Urbaniなど、この作品に携わってるメンツのセレクトも実に多種多彩で、この作品をきっかけに派生して聴くようになったアーティストもたくさんいます。

アルバム中盤に収録されてる「Chosen」を初めて聴いた時、これこそが自分の理想とする世界観とサウンドだなと直感的に思ったんですよね。

心の底から好きで大切な作品です。

6. Beach House 「Teen Dream」(2010)

もし自分が死んで死後の世界でも音楽を聴くことが出来るとしたら、自分は迷いなく一番最初にこのアルバムを聴くと思います。

自分がドリームポップに傾倒する全てのきっかけがこの作品であり、リリースから10年近く経った今でもその指標や基準になっているような存在ですね。

幻想的なギター・リフやオルガンの調べとVictroriaの少しざらついたヴォーカルが作り出すサウンドは、現実と夢の狭間で鳴り響いてるかのような夢心地な世界観。

いつまでもこの時間が続いてほしいと思う一方で、いつまでも続くはずがない、いつか訪れる終わりを感じさせる陰鬱な質感も持ち合わせてるのがこの作品の特徴ですね。

甘く気怠いメロディーに心がとろけそうになる、白昼夢のような儚さが本当に美しいですよね。

空間の流れをスローモーションにしてしまうような、ロマンティックでメランコリックな音像は、Kendrick LamarやThe Weeknd、Tyler, the Creator、Beyoncéなど様々なアーティスト達に影響を与えました。

何か特別なメッセージがあるわけでもないし、音楽的に革新的な何かがあるわけでもない。

でもこのアルバムのような、日常に寄り添いつつ時にはそれを非日常へと変えてくれて、また日常へと引き戻してくれる心のバカンスのような作品が、自分にとって本当に必要不可欠な存在なんですよね。

心に余裕があるときもそうでない時も、いつでも自分を癒してくれる一生モノの傑作アルバムです。

5. Kanye West 「My Beautiful Dark Twisted Fantasy」(2010)

「My Beautiful Dark Twisted Fantasy」

これほどタイトルと内容がしっくりくる作品もそうそうお目にかかれない。

アーティストとしてラッパーとして最も脂の乗り切った状態で駆け抜けた2000年代のKanye West。

その栄光は母親の死、恋人との別れ、VMAでのTaylor Swiftとの一悶着などにより一気に地に落ちることになります。

そんな中もがき苦しみながら制作された今作は、まさしくタイトルの通り、美しく、暗い、捻くれた幻想を彼なりに形にした作品でした。

彼の類稀な自尊心故に作ることが出来たであろう超豪華なゲストや制作陣を巻き込んだ圧倒的な内容は、恐らく今後もこれを超えるものは現れないであろう前人未到の領域にまで達しています。

下劣なほどに豪勢に才能をこれでもかと詰め込んだような、Kanyeのペルソナが醜悪なほどに露呈したような、ただただ凄まじく良く出来た楽曲集といった佇まい。

単純にこんなアルバム他に誰が作れんの?って思いますね。

早回しのネタ使いが代名詞だった初期のKanyeも、オートチューンを使いヒップホップの進化を加速させたKanyeも、この作品には彼のキャリアの全てが集大成的に混在しています。

一人の天才が辿り着いた頂点とも言える作品だと思います。

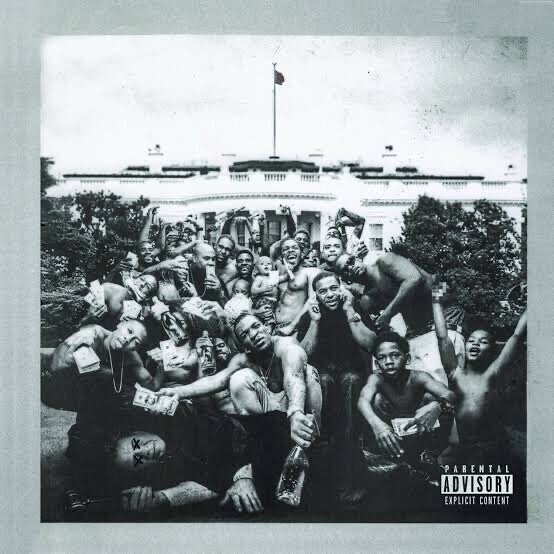

4. Kendrick Lamar 「To Pimp a Butterfly」(2015)

自分の体感的に、ここ10年で最も影響力を持った作品はKendrick Lamarのこのアルバムだと思いますね。

この頃のアメリカで頻繁に起こっていた白人警官による黒人射殺事件。

それを受けて彼は、その悲惨的な状況を黒人が成功しても搾取して使い捨てるアメリカ国家やエンタメ業界と重ね、その怒りを黒人音楽の歴史をなぞることで昇華させています。

Flying LotusやThundercat、Kamasi Washington、Terrace Martin、Robert Glasperといったジャズ業界の重要人物を多数招くことで、ジャズやファンクといったブラックミュージックのルーツを回顧的に響かせつつ、手練れ達の生感の強い即興的な演奏によってみずみずしさをも感じさせるサウンドに仕上げています。

アルバムの最後には彼のヒーローである2Pacのインタビューを引用し、自分自身の人生を見つめ直す自叙伝のような内容になっているのも衝撃的でしたね。

これがタイミング的にもアメリカの各地で高まっていた黒人達の不満や怒りのピークと重なり、社会運動「Black Lives Matter」の真なるサウンドトラックのようにして迎え入れられたのも歴史的に重要な意味を持ちますよね。

相変わらず心理描写やその移り変わりを巧みに言葉にするリリシストとしての才能は圧倒的で、後にラッパーとして初となるピューリッツァー賞を受賞する事になるのも納得の詩人っぷりでしたね。

様々な意味で歴史的な傑作中の傑作です。

3.Beyoncé 「Lemonade」(2016)

Destiny’s Childとしてデビューしてから華々しいキャリアを積み重ねてきたBeyoncéが、1人のアーティストとして到達した最高傑作がこの「Lemonade」ですね。

今作はまず1時間の映像作品としての側面があり、その映像のサウンドトラック的な意味を持つアルバムと考えるのが正しいと思います。

そこに描かれているのは夫Jay Zの浮気に気付き、激怒し、絶望し、憔悴し、しかしそれを乗り越え許すことで新たな愛の形を見つけるという衝撃的なストーリー。

そこに黒人女性としての痛みや苦しみ、喜びや誇り、さらには人種問題まで絡め、政治的な作品としての側面まで併せ持つ作品に仕立て上げています。

Beyoncéのボーカルもかつてないほどの凄まじい迫力と表現力!

R&Bという枠を超え、ロックやカントリーにまで到達した彼女の音楽的波及力の凄さも圧巻ですよね。

それを援護するJack White、The Weeknd、James Blake、Kendrick Lamarというゲストの人選も完璧!

さらにはVampire WeekendのEzraやMelo-X、Diploなどインディシーンの精鋭達が参加した挑戦的なサウンドプロダクションもお見事!

適材適所とはまさにこのことですよね。

曲順や構成、それに基づく物語の流れ、それを実現する多様な人選とチャレンジングなサウンドメイク、様々な感情を剥き出しにして表現するヴォーカリゼーション。

全てにおいてあまりにも完璧な完成度を誇る圧倒的傑作です。

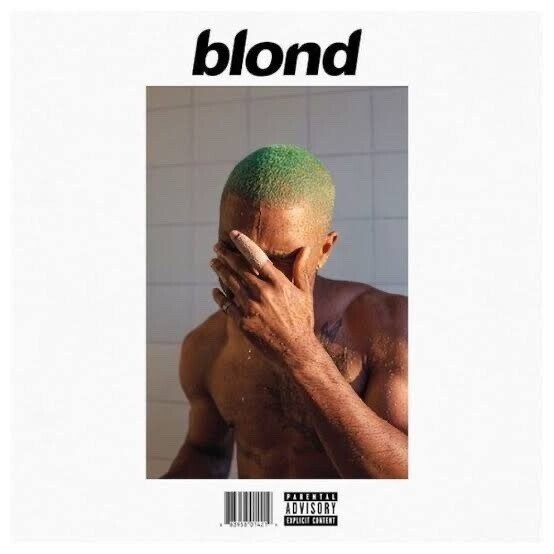

2. Frank Ocean 「Blonde」(2016)

この作品をに出会ってからもう5年近く、これまで数えきれないほど向き合ってきたけど、この作品ほど明確に好きな理由が自分でも分からないアルバムはない。

本当に「水」みたいな作品なんですよね。

生きていく上で欠かせない、でもその存在はあまりにも当然にあって、透明で、実はどんなものなのかよく分かっていない、みたいな。

この作品は前作「channel ORANGE」以上にニュアンシーでアンビエントな質感のサウンドなのが印象的です。

全ての楽曲にフィルターが掛けられたような曖昧な音像。

それはもはやR&Bでもない、ポップでもロックでもエレクトロでもない、未体験な「Blonde」という響きでした。

その中でもやはり強烈に聴こえてくるのは彼の声。

ドラッグに手を出し、バイセクシャルとして生きてきた彼が味わってきた背徳感や孤独感が、その声を物悲しく、切なく響かせています。

視覚的に訴えかけてくるサウンドや、パーソナルなリリックのドキュメンタリー感の凄まじさ、そして声の圧倒的な説得力。

それらが作り出すこのアルバムの中の世界は、あまりにも美しく生々しい孤独な世界です。

自分の内面をえぐる様に歌詞にして、その時の感情を声にして、自分のすべてをさらけ出して音楽として表現しているんですよね。

今でも聴く度に鳥肌が立つ、凄まじく素晴らしい一枚です。

1. Solange 「A Seat at the Table」(2016)

2010年代を振り返った時に、単純に一番多く聴いた、ベストにふさわしい作品は何かと考えた結果、自分はSolangeの「A Seat at the Table」がパッと思いつきました。

というのも、この作品を聴いて以降、自分の音楽的感覚は確実に変わったという認識があるからです。

Raphael Saadiqと共に作り上げたオーセンティックなR&Bサウンドは、彼女の天性のサウンドセンスによってコーディネートされ、色彩豊かな瑞々しい響き。

美しくさえずる小鳥のようにスウィートな彼女のボーカルは、洗練されたアンビエントな質感の音の上を自由自在に飛び回るよう。

男性優位で女性を軽視し、黒人が差別される社会への不満をリアルに描いた歌詞も、生演奏感の強いオーガニックなサウンドと組み合わさることでシリアスになりすぎず、落ち着いたトーンでじんわりと身体の中に沁みてくるような感覚。

音数を意図的に少なくしたミニマルな音像も時代の流れと的確にマッチしてましたよね。

サウンドもリリックもファッションもカルチャーも、この作品を作り上げる全ての要素がちょうど良いバランスで、聴いていてとにかく気持ちが良いんですよね。

SamphaやKelela、Moses Sumney、Starchild、Kelsey Lu、そしてDev Hynesといった豪華なゲストの人選もセンス抜群ですよね。

彼女のこの作品を通じて知ったアーティストも多いですし、そういうインフルエンサー的な役割も果たしていたような気がします。

次作の「When I Get Home」の完成度も含め、彼女の10年代におけるクリエイティヴィティの凄さは、70年代のStevie Wonderや80年代のPrinceにも匹敵すると本気で思いますね。

自分の人生においても重要な意味を持つ、オールタイムベストな傑作です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?