2010s 個人的ベストアルバム100 100-51

2019年の年末に過去10年間の個人的なベストアルバムについての記事を書きました。

それから年が明けて2020年。

家にいる時間が増え、その時間で今まで聴けていなかった作品を聴いたり、知らなかった作品に触れてみたり、自分の音楽に対する視野や意識の幅を広げる事が出来た有意義な期間となりました。

様々なメディアで発表されたもの、個人が書いたもの、様々なベストアルバム記事を読んで、改めて良さに気付けたり興味を持ったり、自分とは違う聴き方をしている方の意見や感想は、その作品に対するイメージや聴こえ方にも変化をもたらしてくれた気がします。

そこで今回、2010年代のベストアルバムを改めて選んでみようかなと思ったんですよね。

あの時選ばなかった、忘れていた、知らなかった作品もありました。

言わば改訂版です。

10年代が終わりを迎えてから1年以上、少し時間が経った今だからこそのチョイスになったかなと思います。

一つ言っておくと、そうは言っても好きな作品というのは変わらず好きですし、以前とそこまで大きくは変わってません。

音楽リスナー全員がそうである必要はないと思うけど、自分は音楽に関しては影響を受けまくってナンボみたいな考えなので、今後また変わる可能性も無いわけでは無いのですが…。

まぁでもこれが自分にとっては決定版かなと思ってます。

自分がそうであったように、今回の記事を読んで知った作品や聴いてみたい作品を見つけた方がいたら嬉しい限りです。

それでは100位から51位までの作品の発表です。

50位以上の作品はまた改めて記事にしますのでお楽しみに。

100. Toro y Moi 「Underneath the Pine」(2011)

2010年代初頭に巻き起こった「チルウェイヴ」と呼ばれるジャンルのサウンドの流行。

Washed OutやNeon Indianなどと並んでチルウェイヴの代表格と言えるのがこのToro y Moiであり、彼の「チルウェイヴ」的サウンドにおける最高傑作が今作ですね。

いわゆる「チルウェイヴ」サウンドよりは、生演奏によるオーガニックな質感が彼のサウンドの特徴で、70sのソウルや80sのソフトロック、日本のシティポップあたりとも共鳴するような甘美な響きがとにかく心地良いんですよね。

彼がこの当時傾倒していたブラックミュージック由来のサイケデリックなグルーヴがたまらなく好きですね。

この作品発表後はそのソフトロックな路線を追求したり、ファンクやヒップホップ、ハウスなど様々なサウンドに挑戦したりと、作品毎に違った表情を見せてくれることになるんですが、一貫してるのはそのセンスの良さですね。

絶妙に力の抜けた彼ならではの空気感は、自分にとって唯一無二の存在です。

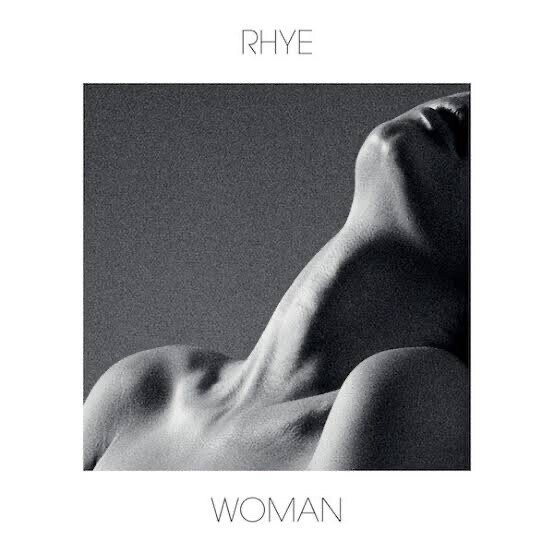

99. Rhye 「Woman」(2013)

音楽とセックスというのは本当に密接な関係だと思います。

これまでもMarvin GayeやPrince、The Isley Brothersなどが音楽におけるセックスの意味合いを追求してきましたが、現代の探求者の代表とも言えるのがこのRhyeですよね。

ミニマルでダウンテンポなモダンソウルサウンドは、うっとりするほど甘美で肉感的。

Sadeを思わせるシルキーな歌声が実はMike Miloshという男性のものだと知った時は、しばらくは信じられないほど驚きましたね。

官能的でアンビエントな響きもあれば、情熱的でダンサブルな響きもあり、まるで一晩の営みを音楽で表現したような色気が作品全体を包み込んでいます。

小洒落た古着屋とかセレクトショップとか、このアルバムをBGMとして流してる店、未だにもの凄い多いと思いますね。

実際何軒も出会った事あります笑

エロティックなのにいやらしさのない、大人のためのベッドルームミュージックの決定版です。

98. Women 「Public Strain」(2010)

カナダ・カルガリーで結成されたバンド、Womenの2作目となるアルバム。

後にCindy Leeとして活動を始めるPatrick Flegelを中心とした編成の彼らのサウンドは、どこか不気味で不穏で不可解。

サイケデリックでありノイジーでありローファイな響き。

まさにこのジャケットのような粗く不明瞭な質感のサウンドは、ざらついていながらもしっかりと輪郭の分かる骨太なギターロックとしても聴くことが出来るのが非常に魅力的。

Deerhunterにも近い、死の匂いと隣り合わせの美しさを感じるというか。

ぼやーっとしたシューゲイズ風味のギターサウンドで一見分かりづらいんだけど、メロディアスな歌モノとしての魅力も今作を名盤たらしめているポイントの一つですよね。

実際自分もそうだったんだけど、スルーされてしまわれがちな隠れた名作として、是非とも記憶に留めておいて欲しい傑作アルバムです。

97. Young Thug 「Barter 6」(2016)

10年代のラップミュージックはもはや一つのジャンルとしては語れないほどに様々な方向に枝分かれし進化していったように思います。

中でもトラップはメジャーシーンにまでその勢力を広げ、今や一般化し多くのヒット作やスターラッパーを生み出すまでになってますよね。

その大きな立役者がYoung Thugであり、彼にとって初となるメジャー流通の作品となったのが今作です。

London on da Trackなどが手掛けたキレ味鋭いサウンドもさることながら、やはり彼の独特のラップスタイルは数多くのフォロワーを産んだように思いますね。

ラップと歌の中間のような、幅広い音域を上下に移動する彼独自のフロウ。

Futureと共に、その後登場したラッパー達に多大な影響を与えていますよね。

正直トラップサウンドはそれほど得意ではないんだけど、この作品の革新性と中毒性の高さはそんな自分でもハマってしまう面白さがありましたね。

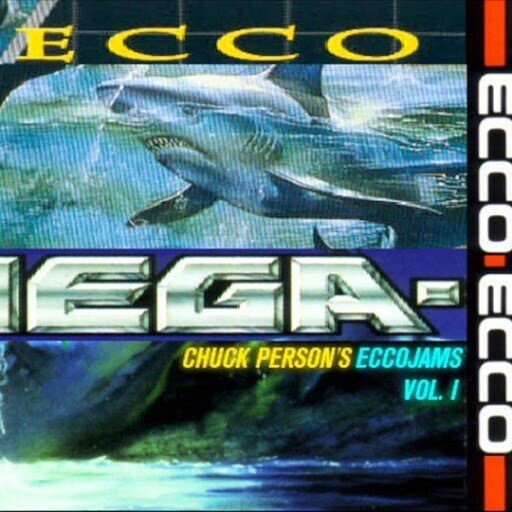

96. Chuck Person 「Eccojams Vol. 1」(2010)

これほどまでに滅茶苦茶でやりたい放題な音楽作品は今後もう現れないかも知れません。

Oneohtrix Point Neverとして活動していたDaniel LopatinがChuck Person名義でカセットテープ限定でリリースした今作は、その後一世を風靡する事になるヴェイパーウェイヴの最初期の作品として今や伝説と化している作品です。

Fleetwood MacやToto、Michael Jacksonなどの音源の再生スピードを変えたり、切っては貼り付けてを繰り返し、コラージュアートのような風合いへと仕上げた、それまでの音楽の在り方を覆すような問題作と言えますよね。

そのジャンキーでクセの強い味わいに一度ハマってしまうともう泥沼ですね。

去年10周年を迎えた際にDanielが今作をリマスターして無料配布をしたんだけど、改めて聴いてやっぱりこれとんでもない作品だなと思いましたね。

遊びで済まされる範疇にギリギリで収まったレベルで好き勝手やってるこの作品が、その後様々なジャンルに波及していく大きなきっかけとなったというのは中々面白い事実だなと思います。

95. Kelly Lee Owens 「Kelly Lee Owens」(2017)

元々インディーロックバンドのベーシストという面白い経歴を持つ彼女だけど、このデビュー作で聴かせているのはアンビエントでドリーミーな質感のエレクトロ~テクノサウンド。

フロアの温度を緩やかに、でも確実に上げていくようなクールさと内なる熱さを持ち合わせた新感覚の電子音楽は、民族音楽へのアプローチも見せていて、聴いていると次第にトリップしていくような感覚。

ベッドルームとダンスフロアの間を右往左往しているような、どっちとも取れないグレーな音色は、独特の浮遊感を持ってますよね。

歌うとも語るとも違うような独特の声の置き方も非常に曖昧で、様々な部分を敢えて抽象的にすることで、そのミステリアスな空気を醸し出してる気がします。

真夜中に現実逃避したい時に聴く音楽として大変重宝いたしました。

94. Moses Sumney 「Aromanticism」(2017)

Moses Sunneyが登場してきた時、新人ながら既にオリジナルのカラーとオーラを放っていたのをよく覚えてます。

ファルセットを多用した聴き手を一瞬で引きつけるボーカルに、神々しさすら感じるほど美しいフォークトロニカ~モダンソウルなサウンドクリエイション。

ストリングスやギター、ドラムの使い方というか響かせ方がRadioheadを思わせるような、非常に空間的で巧みな組み立て方をしてるんですよね。

それをほとんど彼一人のプロダクションで生み出してるのが圧巻というか、とんでもない才能ですよね。

他の誰とも違う唯一無二の圧倒的なものを聴かされてただただひれ伏すしかない感じ…。

彼に関してはかなり早い段階からヤバいヤツだと気付いてたという自負があるので、今作以降の彼の活躍はやっぱりね的な思いがありましたね。

間違いなく向こう10年の最重要アーティストの一人です。

93. St. Vincent 「Strange Mercy」(2011)

2010年代のロックシーンにおいて「バンド」の存在感はあまり無かったように思います。

フェスでヘッドライナーを務められるバンドは年を追うごとに減り、代わりに圧倒的な個性と実力を持った女性アクトが輝きを放っていたように感じますね。

Florence Welch、Courtney Barnett、Sharon Van Etten、そしてPJ Harveyなど。

中でもギタリストとしての実力やソングライターとしての引き出しの多さなど、他の女性SSWとも一線を画す存在感を放っていたのがSt. VincentことAnnie Clarkですよね。

彼女の通算3作目となるアルバムである今作は、個人的にとりわけ好きな作品です。

一筋縄ではいかないエキセントリックなデジタルロックサウンドは、とても複雑な作りと思いきや至ってシンプルなのが面白いところ。

程良い遊び心が散りばめられた楽曲群は歌とギターの響きにフォーカスが当てられていて、彼女のソングライターとしての面白さを堪能出来る仕上がりに。

ギターロックの新たな可能性を感じさせてくれた名作です。

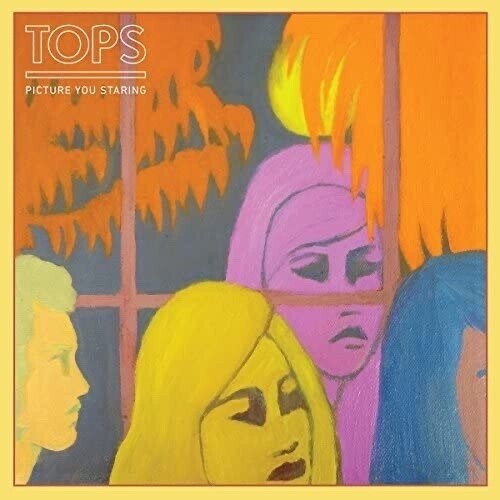

92. TOPS 「Picture You Staring」(2014)

ファッションにバチっとキめたここぞという時に着るよそ行きの服や、リラックスしたい時に選ぶカジュアルな普段着があるように、音楽もその時の気分で聴きたいものが変わってくると思うんですが、そういう意味でこのTOPSの2ndアルバムは普段使いの音楽として最高の作品です。

カナダはモントリオール出身の4人組バンドである彼らのサウンドは、一貫してレトロで程良く力の抜けたジャストライクハニーな質感。

アンニュイでメランコリーで、でもキラキラ感もあるどこか懐かしいほのぼのとした空気感は、部屋でダラダラしながら聴くのにピッタリなサウンドなんですよね。

彼らのように80sソフトロック~ヨットロックに影響を受けたバンドが10年代後半に続々と登場してきますが、その走りのような存在ですよね。

やっぱりたまに聴きに帰ってきたくなってしまう、自分にとってホームのような作品です。

91. Dean Blunt 「Black Metal」(2014)

毎年のように新たな作品を作り出し、それが毎回予想を裏切ってくる、どんなサウンドなのか聴いていてもよく分からない、そんな音楽界の異端児がDean Bluntです。

Inga Copelandとのユニット、Hype Williamsとしての活動やBabyfather名義でのリリースなど、ここ10年の彼は本当に多作で精力的。

中でもとりわけ異色なのが今作ですね。

彼のサウンドの特徴でもある奇天烈で滅茶苦茶なジャンルレスな響きは変わらずですが、アルバムの前半は60s〜70sのフォークロックのような穏やかな展開で、そこに彼のしゃがれた歌が乗っかるという何とも奇妙な仕上がり。

後半になるにつれダブやアンビエント、エレクトロなどがごっちゃごちゃに混ぜ込まれたエクスペリメンタルなサウンドへと移っていく、まさにやりたい放題な作品なんですよね。

最初に彼の作品を聴いた時は本当に衝撃的でしたが、今やこれくらいデタラメで奇抜なサウンドじゃないと満足出来ないくらい彼の不思議な世界観にハマってしまいました。

怖いもの見たさでぜひ一度聴いてみてほしい奇作です。

90. KAYTRANADA 「99.9%」(2016)

多くのアーティストのリミックスをはじめ、プロデューサーとしても快進撃を続けている、ハイチ出身でモントリオールベースのKAYTRANADAのデビュー作。

ヒップホップを経由し、ファンクやジャズ、そしてエレクトロを絶妙なバランスでミックスしたような独特のサウンドが彼の特徴。

とても折衷的な音なので、どんなアーティストの個性も活かすことができるのも魅力で、Anderson .PaakやAlunaGeorge、The InternetのSydやCraig Davidなど、多様な豪華参加ゲストとの相性も見事。

彼はゲイであることをカミングアウトしているんですが、そのボーダレスな感覚がサウンドにも表れているのかもしれません。

曲によって全くジャンルが異なるような多彩なサウンドで、統一感というのはまるでありません。

ただ一貫しているのは、彼の天性ともいえる音選びの上手さ。

参加ゲストに応じて、その個性を最大限に引き上げて、それを自分のサウンドとして料理してしまう。

それを当時若干24歳の青年がやっているんだから驚きですよね。

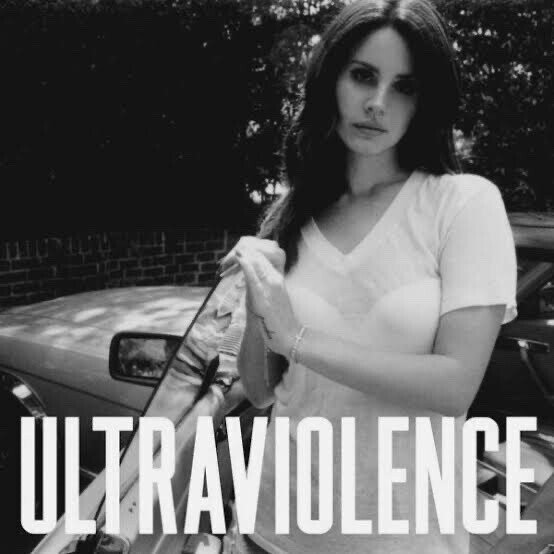

89. Lana Del Rey 「Ultraviolence」(2014)

「Video Games」での衝撃的なデビュー、そこで膨れ上がった期待をいなすようなアルバム「Born to Die」。

良くも悪くもLana Del Reyのイメージを決定づけたデビュー時の一連の流れは、その後のポピュラーミュージック界にも波及していったように思います。

同じくダークで妖しい光を放っていたThe Weekndと共に、10年代のポップスの影なる主役として抜群の存在感がありましたよね。

そんな彼女が作り物ではなく本物であることを真に証明してみせたのがセカンドアルバムの今作だったなと思います。

前作の延長線上にはありつつも、The Black KeysのDan Auerbachをプロデューサーに迎え、よりシンプルな作りのドリームポップ〜サッドコアを極めたようなサウンドで、自分の音というものを完全に確立した作品ですよね。

古き良きアメリカへの憧憬や西海岸を思わす雰囲気や質感など、その後の彼女のキャリアにおいて大事な要素がより色濃くなった重要作ですね。

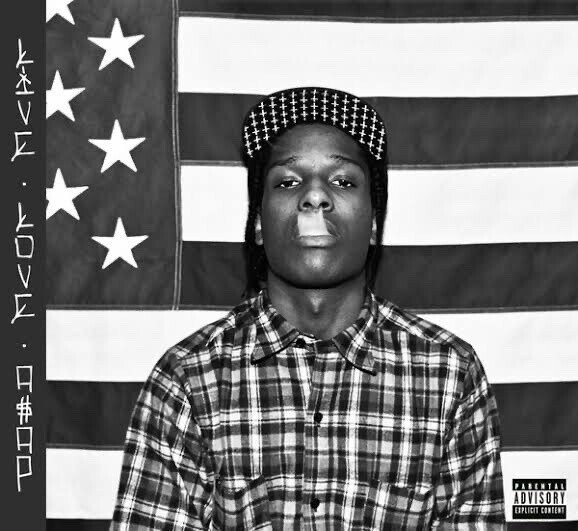

88. A$AP Rocky 「LIVE.LOVE.A$AP」(2011)

10年代のヒップホップシーンにおいてA$AP Mobの出現は非常に大きなトピックだったなと思います。

古くはWu-Tang ClanからDiplomatsなど、NYのヒップホップシーンは個性的な音楽集団・ユニットを数多く輩出してきましたが、この10年で最も大きな影響力を持ったクルーがA$AP Mobであり、その中心メンバーがA$AP Rockyですよね。

ハイブランドを身につけたスタイリッシュなファッションも含めて、それまでのヒップホップとは一線を画すカラーを打ち出したサウンドは新時代の到来を感じましたね。

その狼煙を上げたのがデビューミックステープである今作でした。

楽曲の多くを手がけたClams Casinoによるチョップド&スクリューを多用したメロウなビートが印象的で、その浮遊感溢れるサウンドはクラウドラップとも称されその後のヒップホップシーンにも大きな影響を与えたように思います。

派手さはないものの、シーンにとって実は重要な意味を持つゲームチェンジングな傑作ですね。

87. Sky Ferreira 「Night Time, My Time」(2013)

Sky Ferreiraという女性が実際どのような人なのかというのは分かりませんが、デビューアルバムのジャケットにこのような写真を使うということは、中々肝の据わった男気のある女性であるというのは間違いなさそうです。

Ariel RechtshaidとJustin Raisenという10年代を代表する名プロデューサー2人を迎えて制作された今作は、80sシンセポップと90sグランジ~ポストパンクのエッセンスを上手く取り込んだポップミュージックとして、危ういバランス感覚と共に成立したとても奇妙な作品に仕上がっています。

歌詞の内容も含めてダークで内省的ではあるんだけど、その中に突然圧倒的な光量で美しく光り輝くきらめきのようなものがあったり。

それは彼女自身が放つオーラや存在感のようなものだと思うんだけど、それが作品全体を何か特別なものにしている気がしてならないですね。

中でもラストトラックの「Everything Is Embarrassing」は10年代屈指の名曲で、今でもたびたび聴きたくなる自分にとっても特別な一曲ですね。

86. Weyes Blood 「Titanic Rising」(2019)

NYベースのSSW、Natalie MeringことWeyes Bloodの通算4作目となるアルバム。

70sSSW由来のオーセンティックでクラシカルなフォーク・ポップを、Radiohead以降の実験的なアレンジメントで響かせたような、この上なく美しい世界観。

神秘的なヴォーカル、ゆったりとした流れ、色彩豊かな情景描写。 何もかもが至福…。

ピアノ主体のゆったりとした流れから後半になるにつれサウンドスケールを増していく展開も見事!

壮大になりすぎず、粒立った存在感のストリングスの響きは、Radioheadの「A Moon Shaped Pool」を聴いた時と似た感覚でしたね。

メロディーや鳴ってる音自体はトラディショナルなんだけど、アレンジや作り方がモダンでとても新鮮な印象なんですよね。

その辺りはFoxygenのメンバーでもあるJonathan Radoのプロデュースによる部分も大きいでしょうね。

とにかく美しい…。

それに尽きます。

85. Laurel Halo 「Quarantine」(2012)

Laurel Haloの音楽を聴くと、今実際に流れている時間とはまた別の世界で流れている時間の中に入っているような気分になります。

それは幻想的で神秘的なアンビエントサウンドと、居心地の悪い奇妙で無秩序なエレクトロサウンドが融合したような彼女独特の世界観が、まるで未来から届けられたような異質で未体験な響きをしてるからなのかも知れません。

彼女の作品を数々聴き直していくと、デビューアルバムである今作の時から既にその不思議なオリジナリティを爆発させていた事を知って驚いたんですよね。

環境音楽のようなメディテーショナルな響きかと思うと、激しいビートとノイズがその静寂を破壊していくような、常人の発想には無いエキセントリックな質感も彼女の魅力の一つ。

ただそれも決してとっつき難い訳ではなくて、一つの世界観としてきちんと統一感を持たせているのが彼女のセンスの良さですよね。

Jessy Lanzaと共に名門レーベル、Hyperdubを牽引し続けている彼女の類い稀な才能が堪能出来る名作アルバムです。

84. Chance the Rapper 「Coloring Book」(2016)

味のある独特のラップやキュートなキャラクター、レーベルと契約せずフリーで作品を公開するスタイルなど、全てが個性的なChance the Rapperの登場も、10年代の大きなトピックの一つですよね。

彼にとって3作目のミックステープとして無料で公開された今作は、過去2作の延長線上でありながらゴスペルの要素を多分に含んだサウンドなのが印象的。

聖歌隊のコーラスによるゴージャスで多幸感のあるサウンドや盟友Donnie Trumpetの演奏によって、作品全体がハッピーなオーラに包まれているんですよね。

この作品のリリースの前年に子供が生まれていますが、そのこともサウンドに影響しているのかもしれませんね。

さらにKAYTRANADAやLidoといった彼と同世代の若い才能の活躍も聴きどころの一つ。

生音と電子音のバランスがとにかく絶妙で、未来的なんだけどノスタルジック、クールなんだけどハートウォーミング。

同じシカゴ出身のNonameやJamila Woodsと同様とても気持ちの良いサウンドなんですが、歌詞はシリアスなものも多く、それを理解した上で聴くとまた違った味わいがありました。

ヒップホップの歴史に名を刻んだ傑作ですね。

83. Taylor Swift 「Red」(2013)

今でこそ世界で最も影響力を持つ「ポップスター」であるTaylor Swiftですが、このアルバムが発表されるまではまだアイドル的人気のカントリーシンガーという印象でした。

先行シングルでMax Martinという今世紀屈指のポップマエストロと組み、これまでになくカントリー色の薄いポップなサウンドに挑戦し新たなファンを獲得した一方、その音楽的変化に戸惑い離れていった人も多くいましたよね。

その路線はこの作品の次のアルバム「1989」でさらに大爆発することになるんですが、個人的な好みで言うとこの「Red」のポップとカントリーのバランスが絶妙だったなと思うんですよね。

そして元々優れていたソングライティングの能力も、メロディーメイクの面でも日記的な歌詞の面でも飛躍的に進化したなという印象を受けたのがこの作品でした。

語りかけるように歌う親密さと、ほっこりと安心感のある響きがカントリーミュージックの大きな魅力だと思うんですが、その良さを失うことなく、エレクトロなどの新しいサウンドを臆することなく取り入れることに成功していて、彼女のシンガーソングライターとしての可能性とポテンシャルの高さを世間に示すことが出来た傑作だったと思いますね。

82. A.A.L. (Against All Logic) 「2012 - 2017」(2018)

ニューヨークベースのアーティスト、Nicolas Jaarの別名義、A.A.L (Against All Logic)のデビューアルバム。

この名義での活動はほとんどしておらず、事前告知無しで突如としてこのアルバムがドロップされた時は、一体誰の作品なのか?と衝撃を受けたのを覚えてますね。

タイトルの通り、2012年~2017年に制作していた音源を集めた未発表曲集のような側面もある今作ですが、その完成度の高さは圧巻でした。

ソウル・ディスコからKanye Westまで多様なネタを、The Avalanchesとはまた少し違う角度からのアプローチでコラージュさせた新感覚のハウスミュージック。

サンプリングの面白さはよく理解してるつもりだったけど、この作品でまた新たな魅力を知れた気がしますね。

Nicolas Jaarって一つの音にもこだわりまくる音の職人みたいなイメージだったんだけど、この作品ではジャンルも時代も関係なく縦横無尽に、人を踊らせることを第一に考えて作ってる感じでそこも面白かったです。

ダンスミュージックとして本当に見事で素晴らしい在り方だと思います。

81. Joanna Newsom 「Have One on Me」(2010)

Joanna Newsomの作る音楽ほど、この俗世とかけ離れた世界観を持ったサウンドはないと、この作品を聴く度に思います。

ハープの滑らかで優雅な響きを基調に、オーケストラやピアノの美しい調べが紡ぎ出す彼女にしか作り得ないサウンドは、ゆったりとした時間が流れる色彩豊かなひと時を作り出しています。

Joni Mitchellにも通ずる吟遊詩人のような自由で表情豊かなヴォーカルも、聴いていて本当に心地良いですよね。

3枚組という構成や2時間を超える収録時間がやはり特筆すべき点ですが、不思議と時間を忘れて聴き入ってしまう魅力があるんですよね。

中世的というか非常にトラディショナルな質感ではあるものの、古さや取っつきにくさは感じずに、民族音楽やストリングスとフォークサウンドの絡ませ方はむしろ新しく現代的ですらありましたね。

この作品が2010年代の初めに発表されたことで、女性SSWの作る音楽の幅、そしてそれを受け止めるリスナーのレンジの大きさは格段に広くなった気がします。

80. Shabazz Palaces 「Black Up」(2011)

Shabazz Palacesの音楽を何と表現したら分かりやすいだろう?

オルタナティヴ・ヒップホップ、ダブ、エレクトロ、モダンジャズ、アフロ・フューチャリスティック。

恐らくそのどれもが当てはまるし、逆に言うとそのどれでもない独自のサウンドとも表せてしまう。

元Digable PlanetsのButterflyことIshmael Butlerと、ジンバブエ人のTendai Maraireの2人がシアトルで結成したこのユニットのデビューアルバムが今作です。

実験的で前衛的で、不穏で異形で、抽象的で混沌とした、とにかくどこをとってもアンダーグラウンドな質感で、異様なまでに中毒性の高いサウンドなんですよね。

サンプリングに関しても、一筋縄ではいかない奇妙で個性的な使い方をしていて、聴けば聴くほど深みにハマっていくような作品です。

ドープなサウンドを聴きたかったら自分は真っ先にこの作品を選びますね。

79. Lorde 「Melodrama」(2017)

ニュージーランド出身のSSW、Lordeの2作目となるアルバム。

弱冠16歳の時に制作した「Royals」でセンセーショナルにデビューし、瞬く間に世界的な人気のシンガー、そしてティーンスターとして注目されるようになった彼女。

デビュー時から一般ウケするようなサウンドを目指してる様子は無かったし、彼女自身もポピュラーになることをむしろ拒んでいたような感じでしたが、相対して次世代ポップスターのような扱いをメディアでされることへの葛藤を華麗にクールに作品に昇華させたのが今作でした。

Taylor Swiftなどのプロデュースで勢いを増していたJack Antonoffを迎えて、メインストリームにもしっかり対応しつつ彼女の持つダークで孤高のオーラをきちんと残した絶妙なバランスの仕上がりになってるんですよね。

最初聴いた時はちょっとポップ過ぎるかな?とか、前作のミニマルな音数のサウンドからの変化に戸惑ったんだけど、彼女が今後のポップシーンを背負っていく覚悟やその器みたいなものを聴き込むにつれて感じていきましたね。

唯一無二の声や表現はもちろん、優れたソングライターとしての実力も示す事が出来た傑作です。

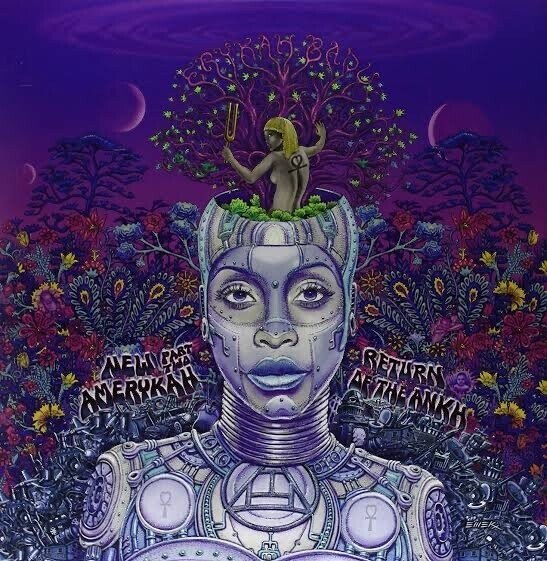

78. Erykah Badu 「New Amerykah Part Two (Return of the Ankh)」(2010)

90年代後半から00年代初頭にSoulquariansが巻き起こしたブラックミュージック界におけるある種の革命のようなものは、その後の音楽シーンに多大な影響を与えました。

しかしその後The NeptunesやTimbalandの台頭や、J Dillaの逝去、D'Angeloの活動停止などもあって、彼らの存在感は徐々に薄れていったのも事実でした。

そんな中一人気を吐くようにシーンに活力を与えていたのがErykah Baduであり、通算6作目のアルバムとしてリリースされたのが今作ですね。

2部作の1作目だった前作は非常に政治色が強かったのに対し、今作はより音楽の気持ち良さや感情を重視した仕上がりになっていて、ナチュラルでオーガニックな質感は彼女が意図した通り心地良さ抜群のサウンドでしたね。

生楽器やサンプリングを多用した古典的なブラックミュージックの手法と作りを、ここに来てもう一度見直し再追求した今作は、SolangeやJanelle Monáeへ与えた影響も含めて今の時代だからこそ評価すべき傑作だと思います。

77. ROSALÍA 「El Mal Querer」(2018)

スペイン出身のシンガー、ROSALÍAとの出会いはここ数年でもトップクラスの衝撃でしたね。

伝統的なフラメンコと現行のエレクトロがミックスした全く新しいスパニッシュポップ。

モダンなビートにド迫力のハンドクラップ、哀愁あるメロディーと伸びやかな歌声。

もう何もかもがこれまでに聴いたことのない新鮮な響き!

最初にM.I.A.を聴いた時と似たような感覚というか、ある種の違和感すら感じる圧倒的な個性と確信性。

フラメンコの情熱的な部分と、エレクトロやR&B由来のクールな部分が同居してる感じも新しいし、それをちゃんとポップスとして鳴らしてるのが面白いですよね。

このアルバム以降にリリースされた曲も含めて、聴いた瞬間に彼女の曲だと分かるオリジナリティを既に確立してしまっている感じですね。

彼女の存在は今後のシーンの大きな刺激になっていくと思うし、どんどん活気を与えていって欲しいなと思いますね。

76. Jessy Lanza 「Pull My Hair Back」(2013)

BurialやLaurel Haloを擁するHyperdubは、最もスタイリッシュで大きな影響力を持ったレーベルの一つだと思います。

そのHyperdub所属の歌姫、Jessy Lanzaのデビューアルバムである今作は、個人的にこの10年でも有数の隠れた名盤だと思ってますね。

TimbalandやMissy Elliott由来のビート感覚と、涼しげで色気のある歌声を持った、まさにAaliyahの真なる後継者とも言えるような存在なんですよね。

この当時The WeekndやHow to Dress Well、Autre Ne Veutなどの登場によって盛り上がりを見せていたインディーR&Bの一端を担いつつも、Grimesとも通じるエレクトロポップな質感も感じる、非常にハイブリットなサウンド。

このアルバムを構成している全ての要素がもれなくクールなんですよね。

ディスコティックでダンサブルな楽曲の中にも、ワンポイントエッジを効かす部分を作るあたり、さすがはHyperdubのアーティストだなと思わせられますね。

もしもAaliyahが生きていたとしたら、彼女の新作はこんな感じになっていたかもしれないとすら思ってしまう傑作です。

75. Men I Trust 「Oncle Jazz」(2019)

カナダのバンド、Men I TrustがヴォーカルEmmaを正式にメンバーに迎えてから初となるアルバム。

10年代後半に顕著に増えてきた、チルでメロウなDIYポップスの流れは彼らが作り出したと思ってるんだけど、Emma加入以降のアンニュイなヴォーカルを活かしたゆるーい質感のサウンドが個人的にたまらなく好きなんですよね。

この作品のリリース前に発表されていた既発のシングルがほとんど収録され、全24曲で71分というボリュームにもかかわらず、全く飽きのこない仕上がりなのは、単純にメロディーやサウンドが素晴らしいからだとしか言いようがないですね。

ジャズやソウル、AORなどがさりげなく散りばめられた、淡く軽いタッチのグルーヴの心地良さったら…。

彼らの事を追いかけ続けかれこれ5年近くになるけど、一度たりとも裏切られたことがない確固たる信頼感がありますね。

最近ではTyler, the Creator主催のフェスやコーチェラなどにも出演してたり、確実に人気バンドへの階段を昇っていってる感がありますが、彼らにはいつまでもこのままの手作り感溢れる音作りをしていて欲しいなと思いますね。

74. The 1975 「A Brief Inquiry into Online Relationships」(2018)

イギリスはマンチェスター出身の4人組バンド、The 1975の通算3作目となるアルバム。

タイトルに倣ってネット的な表現をすると、自分がTwitterをやり始めて以来、個人的な体感的に最もバズった作品はこのアルバムなんじゃないかなと思います。

80sニューウェイヴ~90sブリットポップを下敷きに、ジャンルを超え混沌とした10sを総括するかのような全方位隙のない圧巻のサウンドスケール!

凄まじい情報量なのに統一感を失わずポップミュージックとして成立させてるのがこの作品の凄いところ。

聴いててちょっとたじろいでしまう程の圧倒的なパワーを感じさせつつ、優しく包み込むような大らかさもあって。

それでいて、ネット上やSNSに象徴される軽薄な人間関係や主にアメリカをテーマにした社会情勢、その他様々な現代の問題を盛り込んだシリアスな歌詞やメッセージは、強さと弱さの両方を感じる繊細な内容になっています。

バンドが鳴らしたポップミュージック作品として金字塔的なアルバムになるんじゃないかなと思いますね。

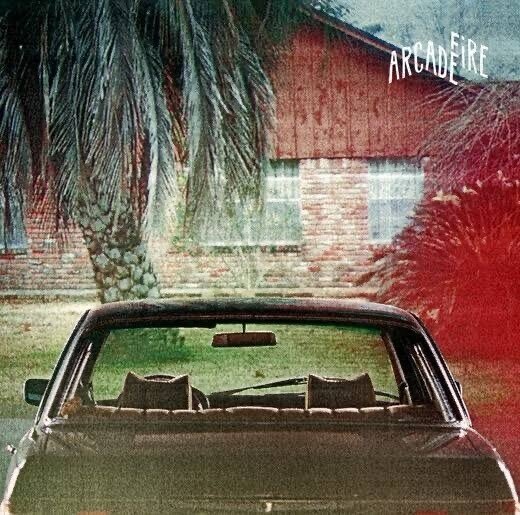

73. Arcade Fire 「The Suburbs」(2010)

このアルバムを聴くと、この当時のアメリカの異様な空気感を思い出さずにはいられません。

ブッシュ政権からオバマ政権にチェンジし、様々なものが良い方向に向かって変わっていくんだろうという期待感。

でも実際にはさほど大きな変化もなく、その期待感からのリバウンドのような虚脱感やガッカリ感。

それが入り混じった何とも複雑な空気が、このアルバムともリンクしている気がするんですよね。

ダイナミックで先鋭的だった彼らのサウンドは、70sや80sのロックやパンク、フォークへの回顧的かつ懐古的なアプローチをしている印象で、全体的にとても牧歌的でゆったりとした響きになっています。

そんなある意味で進歩の無い、停滞した質感こそがこのアルバムの本質のような気がして、歌詞も含めて終始漂う諦観のような視点が彼らのアメリカ社会に対する思いを表現しているんだと思います。

こういうコンセプトのアルバムは後にも先にももう出てこないと思うし、それを意図したサウンドメイクも含めて本当に完成度の高い作品だなと改めて思います。

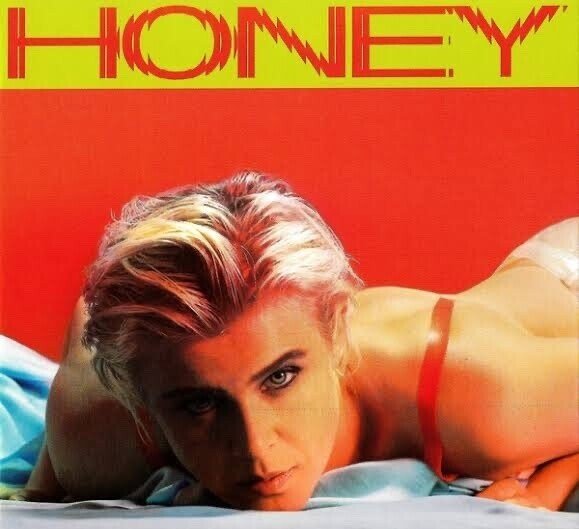

72. Robyn 「Honey」(2018)

スウェーデン出身のSSW、Robynが前作から8年振りにリリースした通算8作目となるアルバム。

前作から8年という年月が流れてるにもかかわらず、みずみずしさや新鮮さ、音楽に対する向き合い方や引き出しの多さが全く衰えていないのがまず凄い!

聴けばどんな場所も一瞬でダンスフロアに変えてしまう、コズミックビート炸裂のエレクトロ・モダンダンスポップ。

MetronomyのJosephやKindnessのサポートも素晴らしいし、実験的でありながら王道のポップスとしても聴かす彼女の手腕も本当に見事!

とかくポップミュージックはキャッチーさや音の派手さが求められがちだけど、彼女の作るサウンドはとても引き算が上手いなと感じるんですよね。

無駄なものを削ぎ落したシンプルでソリッドな、大人のためのポップミュージックというか。

メインストリームではない部分でのポップスの立ち位置を確立させたのは彼女の功績だと思ってて、Carly Rae JepsenやCharli XCXといったポップスター達の源流にはやはり彼女がいたんだなと改めて感じましたね。

彼女がポップミュージックに与えてきた影響は計り知れないけど、その理由と答えがこの作品を聴いて分かった気がします。

71. Danny Brown 「XXX」(2011)

客演ゲストを数多く迎えた、制作にどれだけ金と時間を費やしたか分からないような絢爛豪華な作品ほどセールスや人気を集めやすいヒップホップの世界において、Danny Brownの登場は違和感そのものでした。

甲高く耳に残る声やまくし立てるようなフロウ、そのほとんどがドラッグについての過激な内容の歌詞。

マリファナやドラッグに溺れ精神が歪みながらもがき苦しんでいる様子を、痛々しくリアルで暴力的な描写で表現したラップは何とも強烈!

一般ウケするつもりなどさらさら無いアンダーグラウンドな作風と、Fleet FoxesやMetronomyの楽曲をサンプリングしインディーロックリスナーにもアピールし、彼の評価を一気に高めたのが2作目のアルバムとなった今作でしたよね。

OutKastにも通じる変態性の強いカオスな質感が何とも言えず心地良いというか気持ち悪いというか。

メジャーシーン以外のヒップホップの面白さを味合わせてくれた傑作アルバムです。

70. Playboi Carti 「Playboi Carti」(2017)

10年代に登場してきた数多くのラッパーの中でも、個人的に今後の活躍と飛躍に最も期待してるのがPlayboi Cartiですね。

彼が「Magnolia」で出てきた時は正直そこまで印象に無くて、たくさん出てきてるトラップのラッパーの1人くらいにしか思ってなかったんですが、その後SolangeやTyler, the Creator、Drakeといった重要アーティストの作品に次々と客演していった頃から、この人面白いのでは?と思うようになったんですよね。

彼の跳ねるような、言葉を投げるような独特のラップスタイルが非常に個性的で新しい上に、多くの楽曲を手掛けているPi'erre Bourneの作り出すサウンドもとにかく心地良くてハマりましたね。

ラップの合間に挟まれるリズミカルなアドリブが、まるでパーカッションのように曲に躍動感を生み出していて、それが他のラッパーにはない個性となってる感じ。

浮遊感のあるメロウなシンセビートと小刻みなリズムのラップのバランス感が斬新で、そのカラーが特に顕著なこのデビューミックステープは今思うと色んなものを先取りしていたような作品だったなと思いますね。

20年代は彼がシーンの中心に躍り出るのでは?と思わせてくれた1枚ですね。

69. SOPHIE 「 OIL OF EVERY PEARL'S UN-INSIDES」(2018)

SOPHIE、そして彼女の盟友A. G. Cookの登場がその後のポップミュージックに与えた影響は年を追う毎に大きく感じるようになってます。

90sのUSの王道ポップスやJ-POPのキャッチーさに先鋭的なベースミュージックを融合させたバブルガムベースやハイパーポップなどと称されるサウンド。

その突飛でブっ飛んだサウンドは強烈なインパクトで、Charli XCXやMadonna、安室奈美恵にまで波及し、その一つの到達点が彼女の最初のアルバムの「Product」であり、そこからさらに音楽性を発展させた形と言えるのが今作ですよね。

彼女のサウンドの特徴でもある不健康そうな色使いのカラフルでエグみの強いエクスペリメンタルポップは相変わらずのクオリティーで、加えて今作ではこれまでにはなかった人間味を感じさせるヴォーカル作が何曲か用意されてるのが面白いんですよね。

クィアとして生きる彼女たちの葛藤からそれを解き放ち輝いていくという覚悟までを、一聴しただけでは処理しきれないサウンドプロダクションの手数の豊富さと圧倒的なキレ味で表現してる感じが圧巻!

グロテスクとさえ感じる異形の美しさをポップスとして鳴らしてるのがいつ聴いても凄いなと思います。

68. Ariana Grande 「thank U, next」(2019)

10年代後半のAriana Grandeは、まさに時代の寵児と言える存在でした。

恋人との別れや元恋人の死、ライブ会場で起こった爆破テロ事件など、彼女の周りで起こったことは決してポジティブなものだけではありませんでしたが、それを乗り越えようとする彼女の姿に人々は共感し自分を重ねたんですね。

2019年に前作からわずか半年足らずでリリースされた今作は、彼女が悲しみのどん底にいた時に制作された作品でした。

しかしそんなネガティブな感情も、もう過去のものと言わんばかりのまさに「thank u, next」な攻めのモードの作風!

パーソナルな歌詞、最新鋭のトラップ・ポップなサウンドも含めてキラーフレーズ、キラーチューンのオンパレード!

これぞ時代を象徴する作品だなと思いましたね。

デビュー時から彼女を支え続けているプロダクションチームが今作も手掛けてるんだけど、時代の先を読みつつ今のど真ん中を射抜いてくる彼らの手腕が本当にお見事だなと。

脂の乗り切ったタームの彼女のオーラのようなものが作品全体から漂ってくる、最高峰のポップ作品だと思います。

67. DJ Rashad 「Double Cup」(2013)

2014年にDJ Rashadが亡くなったことは、ここ10年の音楽シーンで最も大きな損失の一つでしたね。

シカゴを起源とするジューク・フットワークと呼ばれるダンスミュージック。

ゲットーハウスをベースに、テクノやヒップホップ、ジャングルなどの様々なジャンルを吸収し発展していった、リズムやパターン、構造に至るまで何もかもが自由で不確定なサウンドをそう称しますが、そのムーヴメントの象徴的な存在がDJ Rashadでした。

アンダーグラウンドを中心にカルト的な人気を集めていた彼が、UKの名門Hyperdubと契約しリリースした生前最期の作品がこのアルバムです。

暴力的ですらあるベースラインと高速なビートの躍動感と、巧みに処理されたヴォーカルサンプルのソウルフルでスムースな質感が、心地良い違和感と共に混沌としながら混ざり合った、全く新感覚のサウンドに仕上がっています。

この作品で彼が示した実験的な姿勢は、ブラックミュージックとマシーンミュージックを飛躍的に近づけたと思いますね。

今改めて聴いても本当に時代の先を捉えていた作品だったなと思わされます。

66. Thundercat 「Drunk」(2017)

これは個人的な見解ですが、音楽的に優れた才能を持った人というのは大抵が変わり者だと思います。

もちろん普通の感覚を持ったアーティストもたくさんいますが、音楽的に一つ突き抜けた何かを持ったアーティストは、良い意味で変態が多いと思うんです。

その代表がこのThundercatですね。

ベーシストとしてKendrick LamarやFlying Lotus、Kamasi Washingtonなど数多くの作品に参加してきた彼の通算3作目となる今作は、再生した瞬間から既にヴィンテージなオーラを放つような印象。

ジャズ、R&B、ファンク、AORまで混在したハイブリットなサウンドは、クラシカルだけどモダンという未体験な響き。

自分は一体いつの時代の何のジャンルの音楽を聴いてるのかわからなくなるような、まさにDrunkな感覚。

気付いたらまた流してるというか、もう無意識のレベルでこのアルバムを欲するところまで溺れてしまいましたね。

あまりにも衝撃的だった来日公演をこの目で見て体感したことは、今でも忘れることができない思い出ですね。

間違いなく彼は変態です。

65. David Bowie 「Blackstar」(2016)

なんだこの凄まじいエネルギーは?

自分は幸運にも彼が亡くなる前にこの作品を聴けたんですが、最初に感じたのは作品から放たれる尋常じゃない生命力でした。

発表した翌日に亡くなり、その内容は自分が死ぬことを予期したものだったというあまりにも出来すぎたスターとしての去り方。

やっぱりDavid Bowieって良い意味で常軌を逸しているなと思いました。

ジャズミュージシャンとセッションして生まれた、生々しく挑戦的なサウンドは迫力満点。

Kendrick Lamarからの影響を語っていたように、常に新しいものを躊躇することなく吸収しようという音楽への探求心がサウンドにも表れてますよね。

彼の声も驚くほどパワフルで、死が迫っている状況でレコーディングしたとは到底思えないような熱量。

このアルバムからまた彼の新しい時代が始まっていくような感覚になるくらい、アーティストとして脂がのっている状態。

そんなアルバムが遺作というのも、Bowieらしいのかなと思います。

この作品が様々なアーティストに火をつけ、色んなものの引き金を引いたような気がしてなりません。

64. George Clanton 「Slide」(2018)

ニューヨークはブルックリンベースのアーティスト、そしてレーベル100% Electronicaの主催者でもあるGeorge Clantonの本人名義としては2作目となるアルバム。

チルウェイヴやヴェイパーウェイヴがシーンを席巻していた頃、別名義の活動でそのムーヴメントを中心からはやや離れた位置から回していた黒幕のような存在だった彼。

Tears for FearsやNew Orderなどの80sニューウェイヴを由来に、ヒップホップやエレクトロを経由して辿り着いたフューチャーポップ。

もう何度も聴いてるんだけど音の構造とか詰め込み方とか、色々とハイレベル過ぎるんですよね。

このアルバムが凄いのは、これだけ多様なジャンルがひしめき合ったようなサウンドなのにポップスとして成立してるということ。

ちゃんと歌が活かされてるということ。

聴けば聴くほどこの人相当な音楽マニアなんだろうなと感じます。

もの凄く2018年のアルバムっぽい気もすれば、2008年の、もしくは2028年のアルバムっぽくも聴こえるというか。

聴けば聴くほど不思議な手触りの作品ですね。

63. Adele 「21」(2011)

言わずと知れたモンスターヒットアルバムのこの作品ですが、ここまで大きなヒットになったことは至極真っ当であると思う反面、どうしてだろう?と疑問に思ってしまうんですよね。

それはこのアルバムが、本当に何の種も仕掛けもない、地味で派手さのない、極々シンプルに素晴らしい楽曲集だからです。

これまで大ヒットしてきたアルバムの多くは、流行の最先端を行くサウンドだったり、豪華なゲストを多数迎えていたり、その時代を象徴するような作品でしたが、このアルバムは特に時代性のようなものは感じません。

それでも大衆に届いたのは、やはりその圧倒的な歌声の力とメロディーの良さ、そして失恋を描いた生々しい歌詞が単純に素晴らしく良く出来ていたからでしょうね。

「Rolling in the Deep」で始まり「Someone Like You」で終わるという完璧な構成。

さらには意表を突いたThe Cureのカバーまである。

彼女のシンガーソングライターとしての凄さがこれでもかという程見事に詰め込まれた、非の打ち所の無いアルバムですよね。

良いものが売れるという、シンプルだけど難しい事を成し遂げた傑作です。

62. Kacey Musgraves 「Golden Hour」(2018)

ナッシュヴィルベースのSSW、Kacey Musgravesの通算4作目となるアルバム。

彼女のルーツであるカントリーミュージックをベースに、エレクトロやディスコなど一見ミスマッチに思えるジャンルのサウンドを、絶妙なブレンド具合によって新感覚のカントリーポップスへと仕上げています。

とにかく曲がイイ!これに尽きますね。

メロディーやアレンジなどソングライティングの部分がかなり巧みで、そのサウンドの革新性を抜きにして、単純に素晴らしく良く曲が書けてるんですよね。

LGBTに向けてや女性の権利、地域格差などをテーマにした歌詞も、保守的なカントリーの世界ではとても新鮮で斬新なものでしたが、彼女はあくまでも自分のペースで変えていこうと言ってるんですよね。

高らかに主張するのではなく、そういう考え方もある、だからみんなも考えてみてというようなニュアンスで。

この辺の柔らかく優しい質感も、このアルバムが美しく心地良く響いてくる要因の一つでしょうね。

普段カントリーはあまり聴かない人でもこの作品は、的な魅力プラスアルファな何かを持ったアルバムだと思いますね。

61. Vince Staples 「Big Fish Theory」(2017)

Vince Staplesの存在はヒップホップシーンにおいて本当に異質な存在だと思います。

No I.D.やClams Casinoのドロドロとしてねちっこい凶悪なビートと、無機質なラップが見事に融合したデビューアルバムの頃からその存在感は異彩を放っていました。

そんな前作と同様今作もスリリングなヒップホップトラックが並んでると思いきや、いきなりデトロイトテクノ・ハウス調の楽曲で始まりブッ飛ばされます!

その後もSophieやFlumeといった鋭利な感覚の持ち主たちによるアグレッシブなトラック群が展開されるなど、もう何もかもが新感覚のサウンドでお手上げ状態。

そんなカオスな空気感をクールに乗りこなすVinceのラップのカッコ良さったら…。

先ほど挙げたSophieやFlume以外にも楽曲制作には錚々たるメンツが参加していて、Bon IverのJustin VernonやDamon Albarn、A$AP Rocky、Kilo Kishなどジャンルを問わず先鋭的な感覚を持ったクリエイター達が集まって完成した、これまでになくモードな質感のヒップホップアルバムなんですよね。

彼には今後も常識に囚われず音楽シーンを掻き乱していって欲しいです。

60. Fiona Apple 「The Idler Wheel Is Wiser Than The Driver Of The Screw, And Whipping Cords Will Serve You More Than Ropes Will Ever Do」(2012)

90年代に起こった女性SSWブームの流れの中でも、一際強い個性を放っていたFiona Apple。

18歳の衝撃的なデビューから30代も半ばを迎えた頃に届けられた今作。

円熟味を増したというか、良い具合にくたびれたというか、ヴォーカルの表現力の凄さにまず圧倒されます。

時に囁くように、時に泣き叫ぶように、感情の赴くまま発せられたエモーショナルな声の響きに呼応するように、演奏も非常にアグレッシヴなものになっているのが印象的。

とてもジャズ的というか、生っぽいというか。

Fionaのヴォーカルの表現の高まりに合わせて迫力を増していったり、リズムを複雑にしていたり、その掛け合いや一体感が実に見事なんですよね。

相当レベルの高いことをやってるなというのが端々から伝わってきます。

ピアノ主体のシンプルな楽曲を、バンド演奏のアレンジやヴォーカルの表現で、ここまでワイドにカラフルに彩ることが出来るんだと聴く度に驚かされる作品ですね。

59. Disclosure 「Settle」(2013)

Guy LawrenceとHoward Lawrence兄弟によるユニット、Disclosureの登場はそれはそれは鮮やかで華麗なものでした。

UKガレージ、2ステップ、ハウスにR&Bやディスコのグルーヴを絡めつつ、クールにスタイリッシュに落とし込んだ独自のダンスミュージック。

パーティーミュージックとかクラブミュージックのようなイメージだったこの手のサウンドが、ベッドルームで一人で楽しむキッズの耳にまで届けられたのは、この作品の存在が大きかったと思いますね。

随所に散りばめられた音楽ナード達を唸らせる音色や、サウンドメイクの巧みさは、彼らも同じくオタク気質だったからに他ならず、UKからNY、シカゴなど様々な土地で生まれた独自のダンスサウンドへのリスペクトを感じますよね。

そのマニアっぷりはゲストヴォーカルのセレクトにも活かされていて、まだブレイク前だったSam SmithやAlunaGeorge、London Grammarなど、UKシーンの新鋭達を世の中に紹介する役割も果たしていましたね。

ダンスミュージックシーンにおいて一つの発明のような作品だと思います。

58. Snail Mail 「Lush」(2018)

自分の中にはあまりなかったサウンドに突如として惹かれてしまうことがたまにあります。

ボルチモア出身のSSW、Lindsey Jordanによるソロプロジェクト、Snail Mailのデビューアルバムとの出会いはまさにそんな感じでした。

シンプルなコード進行とメロディー、真っ直ぐ突き刺さってくる声と歌詞。

情報過多な現代において、潔いくらい無駄を削ぎ落としたロックサウンド。

多くの女性SSWが様々な個性を打ち出した作品を生み出している中、あまりにも無防備に真摯な姿勢で音楽に向き合った18歳の少女の今現在の感情や心情の記録。

聴いててなんかキューンと胸が締め付けられるというか、もう消え去っていたと思ってた自分の中の青春みたいなものが呼び寄せられたような感覚というか。

同世代のSoccer MommyやBeabadoobeeなどと共に、20年代の女性SSWシーンを盛り上げていって欲しい逸材ですね。

57. Grouper 「Ruins」(2014)

もしGrouperに出会っていなかったら、自分の生活は今よりもすさんだものになっていたかもしれません。

ポートランドベースのSSW、Liz Harrisによるプロジェクト、Grouperの作り出す音世界は、自分にとって精神安定剤のようなものです。

何も考えたくない時、心底疲れた時、誰にも会いたくない時、何もする気が起きない時、音楽すら聴きたくない時。

自分にも極たまにやってくるそういった時、Grouperの音だけは不思議と心が受け入れるというか。

彼女にとって通算10作目となる今作は、これまでのドリーミーなサウンドは退行し、よりアンビエントな質感が強まった作風なのが特徴的です。

楽曲のほとんどがピアノとヴォーカルのみという構成で、描かれる世界はジャケット同様モノクロ一色というような印象。

時折聴こえてくる自然音だけが生気を感じる音というか、その他のサウンドは死んだように冷たいというか。

聴いてる間、実際には時間が流れてるんだけど、自分の周りだけは時が止まってしまったかのような感覚になるんですよね。

無音の状態よりも静寂を感じる、得も言われぬ美しさ。

これからも何度も聴く事になるであろう、本当に大切な作品です。

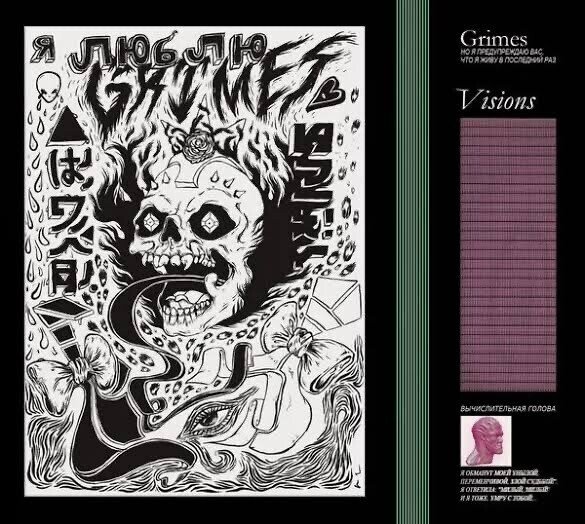

56. Grimes 「Visions」(2012)

Grimesの登場というのは、もうそれだけで2010年代の音楽シーンの最も大きなトピックスの一つだと思います。

ドローンやエクスペリメンタルな要素の強かった前2作を経て名門4ADと契約し放った今作は、格段にポップ度の増した、彼女にとって初めてのアート作品と言えるアルバムです。

それまでと同様に宅録でたった一人でレコーディングを行うスタイルは変わっていないものの、陰鬱で暗い印象だった前2作にはなかったドリーミーでキャッチーな楽曲が多く、より楽しんで作られたことが伝わってくる仕上がりになっています。

でもそれとは相反するようにダークで不気味な質感というのもちゃんと残っていて、そのアンバランスさが彼女の生み出すポップミュージックの独特な味わいになってるんですよね。

自分で作り出したものを自分で表現する、のではなく、自分で作り出したものをGrimesというアーティストに表現させるという捉え方も面白いですよね。

彼女の登場以来、ベッドルームポップという言葉も徐々に広まっていったように思うけど、一人で制作を行うからこそ生まれるローファイな質感や安っぽい音像だったり、様々なジャンルがごっちゃになったような何でもありな作りを、素人みたいな作品だと切り捨てずにちゃんと面白がるようになったのも、この作品がきっかけだったように思います。

55. Kelela 「Take Me Apart」(2017)

Kelelaがこのデビューアルバムのリリースに至るまでの経緯は、それはそれは見事なものでした。

ミックステープやEPをリリースする度に楽曲の質と共に周囲の期待感も高めていき、SolangeやDanny Brown、Gorillazへの客演を経てついに辿り着いた今作。

エレクトロやドラムンベースをブレンドさせた一点の隙もないハイブリッドなフューチャーR&B。

一音一音のエッジの効かせ方とかスムース&クールなボーカルの魅せ方とか、全てにおいてやってることのレベルの高さが尋常じゃない!

90sオマージュの散りばめ方とかマジでセンス良すぎなんですよね。

Dawn RichardやAbra、NAOなど先鋭的なR&Bサウンドを推し進めている女性シンガーたちは数多くいますが、その中でもKalelaは別格の才能を感じる存在ですね。

ArcaやJam City、The xxのRomy、そしてAriel Rechtshaidといった制作陣との化学反応も素晴らしいし、R&Bの可能性を示した作品として本当に秀逸な出来だと思います。

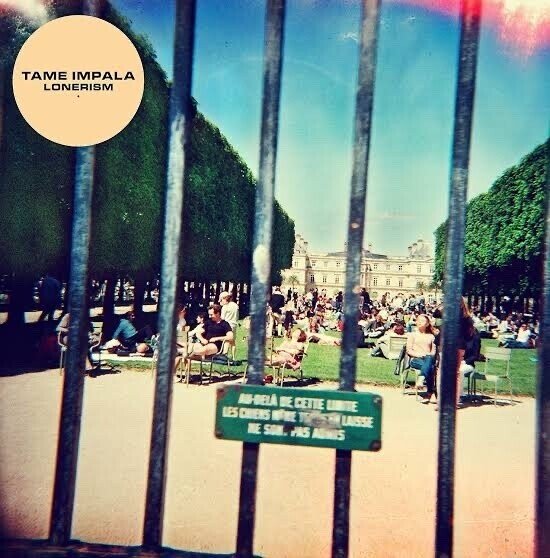

54. Tame Impala 「Lonerism」(2012)

不遇の時代とも言われる10年代のロックシーンにおいて、Tame Impalaの存在は非常に大きなものだったと思います。

特に2ndアルバムの今作がリリースされた頃は、次なるスターバンドを生み出そうと、各メディアが彼らを猛プッシュしていたのを覚えています。

60s~70sのサイケデリックロック、特にThe Beatlesからの影響を色濃く感じるそのサウンドは、非常にプログレッシブではあるんだけど難解過ぎないポップさも持ち合わせた響きになっていて、その辺りはやはりフロントマンであるKevin Parkerのセンスの良さを感じますよね。

うねりやねじれを感じるような音の質感だったり、快楽主義的な音楽の捉え方だったり、サウンド面でも精神面でもサイケデリアを後継したような作りではありつつ、その仕上がりはきちんと現代的にアップデートされていて。

聴いていてトリップするような感覚というか、脳内がとろけていくような感覚というか。

まだまだ洗練され過ぎていない、粗っぽさや若さが感じられるところもたまらなく好きですね。

53. Charli XCX 「Pop 2」(2017)

2010年代のポップシーンを語る上でCharli XCXを無視する事は出来ません。

90s後半から00sのポップミュージックを聴いて育った世代の彼女にとって、自身が作り出す音楽が新世代のポップミュージックなどと形容されることは極々自然で当たり前の事なのかもしれません。

その名も「Pop 2」と名付けられたこのミックステープは、彼女のキャリアにおいて最も挑戦的で実験的な作品だと言えるでしょう。

10年代の音楽シーンでも一際異彩を放つPCミュージックと呼ばれるサウンド。

その創始者的な存在であるプロデューサー、A.G. Cookの作り出すインダストリアルでノイジーな音色と跳ねるようなビートが印象的なサウンドとポップスとの融合。

そのフューチャリティックな響きはまさに未来のポップミュージックといった仕上がり。

既存の枠に収まりきらない破壊的なこの作品の路線を、彼女なりにさらに推し進めたアルバム「Charli」を2019年にリリースしましたが、やはりこのミックステープありきといった感じではありましたよね。

彼女には今後も色んな枠組みを壊し続けていって欲しいなと思いますね。

52. Beach House 「Bloom」(2012)

前作「Teen Dream」によってドリームポップの代名詞となったBeach House。

美しくも儚い、どこか終わりや死をイメージさせる黄昏のような空気感を放っていた前作から2年を経てリリースされた今作は、前作とはまた違う彼らの魅力が花開いた傑作でした。

ギターとオルガンの甘美な絡みは変わらず得も言われぬ美しさで、今作にはそこに生命力や華やかさが加わったような印象というか。

サウンド自体が少しダイナミックになっていて、モノクロで描かれていたそれまでの風景に色が足されたような感じ。

Victoriaのヴォーカルもより豊かな表現や響きになっていて、彼らが前作の成功から決して足を止めていなかった事が分かる内容の濃さになってますよね。

やがて枯れてしまう運命の花が最後に咲き誇って見せた美しさのような、聴く者の心に深く情景を残す素晴らしい作品だと思います。

51. LCD Soundsystem 「This Is Happening」(2010)

James MurphyがこのアルバムがLCD Soundsystemとして最後の作品になると宣言した時、とても残念に思う一方で凄く腑に落ちたんですよね。

ライブが終わり観客が静寂から解き放たれてざわざわし出す時のような、映画が幕を閉じ客電が付いてもまだ着席したまま余韻に浸っている時のような、充実した休日を過ごせた日曜日の夜に明日の事が頭を過りながら眠りに就く時のような、何とも言えないあの感覚。

虚無感や脱力感にも似た、何かが終わってしまったあの感覚。

このアルバムに終始流れている空気感もまさにそんな感じです。

明らかに終わりを意識して作られた寂しさや刹那感。

でもそこに湿っぽさは一切なく、聴くと勝手に身体が動いてしまう楽しさすら感じます。

その矛盾こそが彼がこのアルバムに込めたテーマであり、この作品が独特な光を放っている要因な気がします。

かつてDavid Bowieが「Let's Dance」と世の中に投げかけましたが、その精神はこの作品の中に確かに生き続けています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?