2000s 個人的ベストアルバム100 100-51

今年の初めに2010年代の個人的なベストアルバムについての記事を書きました。

たくさんの方に読んで頂いたようで嬉しかったです。

自分がリアルタイムで聴いてきた作品を振り返ったり、それまで聴いていなかった作品を初めて聴いてみたり、改めて聴き直すと前に聴いた時と聴こえ方や感じ方が違った作品があったり、自分がにとってもとても有意義な機会だったなと思いましたね。

そして今回は2000年代の個人的なベストアルバムについて書いてみたいと思います。

2000年代は自分が本格的に音楽にのめり込むようになった時期。

ラジオから流れてきた音楽を調べたり、CDレンタルをしまくってMDに焼いて自分好みのコンピレーション作品を作ってみたり、それがいつしかiPodへと変化していき、みたいな時代。

学生で自由な時間がたくさんあったこともあり、自分が最も音楽に情熱を注いでいた時期かも知れません。

そんな思い出深い2000年代にリリースされた作品で、個人的に好きな作品・重要な作品・影響を受けた作品、みたいな観点でベストだと思う作品を100作品選んでみたいと思います。

実は以前にも選んでいてそれも別のところで記事にしてるのですが、今改めてまた違った捉え方や視点でチョイスする事が出来たかなと思いますね。

改訂版であり自分の中の決定版のような感じです。

一応順位を付けたので、今回は100位から51位までの作品です。

知っている作品でもそうでない作品でも、改めて聴くきっかけになったり興味を持ってもらえたら嬉しいです。

それでは長くなりますが最後までお付き合いください。

100. Jazmine Sullivan 「Fearless」(2008)

00sのR&Bシーンはいわゆる「ディーヴァ」の時代だったように思います。

歌の才能と美貌を兼ね備え、女性として自立していて、男のダメなところを叩くような内容の歌詞で女性の共感を得る。

数多く現れたそんなディーヴァタイプのシンガーの中でも抜きん出た実力を持っていたのがJazmine Sullivanだったように思います。

歌唱力が素晴らしいのはもちろんのこと、声の強弱の付け方やフェイクアレンジの幅の広さなど、テクニカルな部分も新人の頃から圧巻の実力でしたよね。

彼女の名前を一躍有名にしたデビューシングル「Need U Bad」ではMissy Elliottをプロデューサーに迎えレゲエ色の強いリズムを取り入れたり、他にも「Dream Big」ではDaft Punkの楽曲を大胆にサンプリングするなど、当時のR&Bサウンドとは一線を画す挑戦的な作風だったのも面白いなぁと。

Amy WinehouseやNaSを手がけたことでも知られるSalaam Remiを中心とした制作陣による、作品トータルとしての完成度も高い隠れた名盤です。

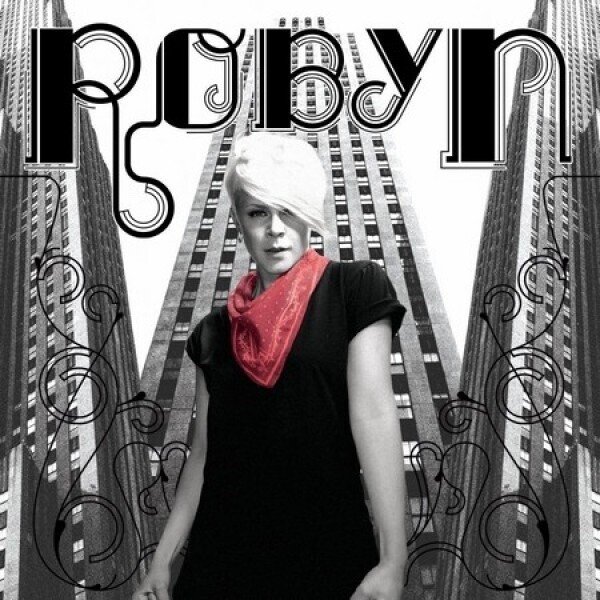

99. Robyn 「Robyn」(2005)

2010年代のポップミュージックの教科書となったのが彼女の「Body Talk」だとしたら、今作は言わばその教科書を作るための参考書のようなものかもしれません。

Robynが2005年に設立した「Konichiwa Records」から初のリリース作となった今作は、それまでのポップスの在り方をガラッと覆したような作品でした。

パキパキとしたリズムと跳ねるようなエレクトロビートに乗ったRobynのヴォーカルスタイルは、当時のポップシーンの代表格であるBritney SpearsともChristina Aguileraとも異なる、ある種存在感の無い響きでした。

個人の声や存在感よりもトラックに焦点を当てたというか、耳が行くというか。

彼女の音楽的なパートナーでもある同郷のKlas Åhlundと共に作り出す北欧産シンセポップは、10年代以降のポップミュージックの源流とも言えるものだったように思います。

98. Moodymann 「Forevernevermore」(2000)

Moodymannと言えば90年代に登場して以来デトロイトハウスシーンの象徴的な存在として現在まで君臨し続けているけど、自分にとっての彼との出会いは2000年リリースの今作だった気がします。

ブラックミュージックに傾倒していた頃、ソウルやファンク、ヒップホップを片っ端から聴きまくっていた中で、これは聴いておけと当時の先輩に紹介してもらったのがきっかけだったと思う。

ヴォーカルやラップがあってこそブラックミュージックだと思い込んでいた当時の自分にとってこの作品はとても衝撃的で、そういう要素が無くてもこういったグルーヴを生み出せるんだと驚かされましたね。

アフリカンアメリカンの文化やその幅広さを改めて知らされた作品だったし、そのトライバルでディープな楽曲の数々は今なお全く古くなることなく聴くことが出来ます。

20年も前にこんなネクストレベルな作品を生み出していたことに改めて驚嘆します。

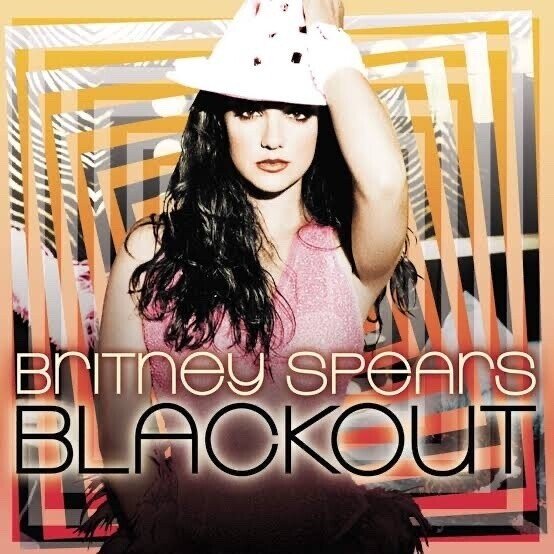

97. Britney Spears 「Blackout」(2007)

Britneyは間違いなく00年代を象徴するアイコンの1人ではあると思うけど、音楽的に語られることはあまり少ないのかなと思います。

ポップアイドルとして順調にキャリアを重ねていた中で、交際→破局→結婚→出産→離婚→ドラッグなどゴシップのオンパレードで世間を賑わせまくっていたわけなんで、まぁ当然と言えば当然なんですが。

そんな彼女がまさにスキャンダルの最中にあった中で作り上げたのが今作でした。

元彼のJustin TimberlakeやNelly Furtadoのプロデュースで当時ノリにノっていたTimbalandの側近的存在だったDanjaを中心に、ユーロ・ディスコ〜エレクトロな要素の強いダークなダンスポップサウンドを全面に打ち出していて、当時の彼女の雰囲気とも相まって非常にスリリングで危うい響きなのが印象的。

Charli XCXもこのアルバムにとても影響を受けたと語っていて、Lady Gagaも含めてこのアルバムのサウンドに影響を受けた2010年代のポップミュージックはとても多いのかなと思いますね。

あとLGBTQのコミュニティの中で彼女ってミューズ的な存在で、特にこのアルバムがカルト的に人気みたいなんですよね。

実はとても重要な意味を持つ、今だからこそ聴きたいアルバムの一つです。

96. Gillian Welch 「Time (The Revelator)」(2001)

Gillian Welchの存在を知ったのはNorah Jonesがフェイバリットとして挙げていて、共演していたことがきっかけでした。

ふくよかで奥行きのある声は郷愁を誘うような味わい深さがあり、優しさと慈悲深さが滲み出ているような響き。

きっとこの人の作品は素晴らしいに違いないと思い辿り着いたのが今作でした。

オールドスクールなフォーク〜カントリー・ブルーグラス調の伝統的なサウンドがとても心地良く、ギターやバンジョーのシンプルな響きはどんな時に聴いても心を落ち着かせてくれます。

00年代以降のカントリーミュージックというとポップスとも距離の近い派手で華やかな作風のものが人気で主流でしたが、その代表格とも言えるTaylor Swiftが去年「folklore」のような内省的で落ち着いたサウンドをリリースしたことで、カントリーの真なる魅力に気付いた人も増えた気がします。

そんな今だからこそ聴く価値のある、00年代アメリカンルーツミュージックの傑作アルバムです。

95. Santigold 「Santogold」(2008)

SantigoldことSanti Whiteの登場というのは本当にセンセーショナルなものでした。

ニューウェイヴ、パンク、エレクトロ、レゲエ、ダブなど、様々な音楽スタイルを取り入れ、ジャンルの境界線や壁を打ち破るエネルギーが詰め込まれた今作は、彼女のデビュー作でありその衝撃は未だに忘れることが出来ません。

DiploやSwitchといったプロデューサーと共に作り上げたエキセントリックなサウンドは、同じく彼らと制作をしていたM.I.A.と共通する部分が多かったですね。

自由な発想とユニークな手法で作られた彼女のサウンドは、奇天烈さとポップさのバランスがとても上手くミックスされていました。

最近ではTyler, the Creatorの「IGOR」にもコーラスとして参加していましたが、またシーンを引っ掻き回してほしいですね。

94. Jill Scott 「Who Is Jill Scott?: Words and Sounds Vol.1」(2000)

Jill Scottのデビューアルバムである今作を最初に聴いたのは確か高校生の頃だったと思うけど、とにかくオシャレな音楽だなぁと思った記憶がありますね。

90年代後半からD’AngeloやErykah Baduの登場で盛り上がりを見せていたいわゆる「ネオソウル」と称されるサウンド。

彼女とこのアルバムもその象徴的な存在の一つですが、このアルバムの持つミニマルな空気感というか、音数を絞りながらも終始グルーヴが渦を巻くような響きは自分にとって特別であり続けていて、ブラックミュージックに対する一つの理想のような作品ですね。

日常の一部を切り取りまるでおしゃべりをするように軽やかに歌に乗せる彼女のヴォーカルスタイルも見事で、女性ならではの柔らかさと知性が感じられますよね。

このアルバムで彼女は女性の愛やセックスについて歌っています。

露出度の激しい衣装を着て男性へセックスアピールをするわけでも無く、自分がいかに女性として優れているかを主張する意味で自身の性的魅力を誇示するわけでも無く、ただただ日常に溢れる平凡な1人の女性としての生活の一部としてのセックス。

その自然さもこの作品の大きな魅力の一つなんだと思いますね。

93. Avril Lavigne 「Let Go」(2002)

14歳〜16歳くらいの年齢に聴いていた音楽によって、その人の音楽の好みや趣味が形成されるという話をよく耳にします。

自分にとってAvril Lavigneのデビューアルバムは、まさにそんな時期によく聴いていた青春の一枚です。

自分の世代にとってこのアルバムは洋楽への入り口と言える作品で、少し大人ぶって海外の音楽に触れたがっていた中学生達にとって最も気軽に手を出しやすい作品だった気がします。

そういったノスタルジーを抜きにしてもこの作品はとても良く出来たアルバムで、00年代のロック・ポップス系女性SSWの方向性を決定づけた作品とも言えるのかなと思いますね。

彼女の代表曲の「Complicated」ももちろん良いんですが、当時のティーンの心情を見事に代弁したような「I’m With You」が個人的には特に好きでしたね。

ここ数年、Soccer Mommyやbeabadoobee、Pale Wavesなど、Avrilの影響をモロに受けた女性シンガー達が数多く出てきてますが、やはり彼女達にとってこのアルバムはバイブルのような存在なんだと思いますね。

92. The Bug 「London Zoo」(2008)

USのヒップホップやR&Bを聴いて育った人間にとって、UKのグライムやダブといったダンスミュージックは最初は違和感しかありませんでした。

DJとラッパー(MC)・シンガーという構成自体は似てるのに、そのサウンドのベクトルはまるで違うもの。

キャッチーなフックがあるわけでもなく、どこか不穏な空気感さえ漂うUKダブの面白さやカッコ良さを分かるようになったのはつい最近の自分が、その魅力の沼にハマるきっかけとなった作品がこのアルバムでした。

Kevin Martinによるプロジェクト、The Bugによる今作は、ダンスホール・レゲエのリズムやグルーヴをベースに、インダストリアルな質感のエレクトロサウンドを融合させた、ラガの進化形のような作品と言えるかもしれませんね。

ゲストMC達のヴォーカルも含めて様々な要素がミックスしたカオスな質感で、その不思議な高揚感に身を委ねる快感を一度知ってしまうともう抜け出せなくなる中毒性を持った一枚ですね。

タブの面白さに気付くと、そこから派生した様々なジャンルのサウンドの魅力も分かりやすくなるので、そういった意味でも聴いてみる価値のある作品だなと思います。

91. Yeah Yeah Yeahs 「Fever to Tell」(2003)

この作品がリリースされた2003年当時、アメリカのミュージックシーンはヒップホップ/R&B一色だった気がします。

ギャング色の強い男性ラッパーとゴージャスなディーヴァが世の中の頂点にいたようなそんな時代。

そんな中での彼らの登場というのはかなりセンセーショナルで、やはりKaren Oの存在というのは非常に異色だった記憶があります。

彼らのデビュー作である今作は、初期衝動の勢いと若さがこれでもかと詰め込まれた、いかにもデビュー作らしい作品でした。

The Strokesの登場以来シーンの流れの一つになっていたガレージロックのリバイバルを、ことパンクロックのベクトルで粗野に解釈したようなサウンドなんだけど、それが女性のヴォーカルだと途端にポップにも聴こえてしまう面白さ。

スリリングな楽曲が並ぶ中での「Maps」の威力。

彼らに何か特別な魅力を感じたのは、そういう刹那的な美しさなんだと思います。

90. Craig David 「Born to Do It」(2001)

Craig Davidのデビューアルバムである今作は、当時流行していたR&Bサウンドとは少し違うカラーを持った作品でした。

2ステップと呼ばれた、UKガラージを派生させたハウスミュージックとも近い質感の響き。

リズムは変則的に動き、時に非常に高速なビートを刻んだり、スローに流れるように展開していったり。

完成度の高い楽曲が並んでますがやはり代表曲の「Fill Me In」と「7 Days」は珠玉の名曲ですよね。

彼のヴォーカルスタイルはとてもスムーズで、ラップかのように早口に次々と言葉を繰り出していく感じは当時とても新鮮に感じられましたよね。

こういう歌とラップの中間のようなスタイルは後にDrakeあたりがシーンへと定着させますが、彼はその先駆者とも言える存在かも知れませんね。

最近だとErika de Casierの新作アルバムの中に2ステップを思わせるようなサウンドの楽曲がありましたが、とてもスタイリッシュでカッコ良かったんですよね。

今でもオリジナルの輝きを放ち続けている隠れた名盤です。

89. TV On the Radio 「Return to Cookie Mountain」(2006)

TV On the Radioに似たバンドって後にも先にもいないなと本気で思います。

物凄くニューヨーク的というか、まさに人種のるつぼのような編成のメンバーと、それぞれが強烈な個性を放つクリエイティヴ集団のようなイメージ。

そんな彼らの創造力が爆発したのが2ndアルバムとなる今作ですね。

メンバーの半数以上が黒人ということもあってか、ジャズやゴスペル、ソウルといったブラックミュージックからの影響を強く感じる一方で、そのアプローチはポストパンクやエレクトロなど多様なジャンルの音楽を経由した折衷的なものになっていて、そのアヴァンギャルドさが楽曲の端々から感じられるのが彼らの最大の魅力だと思いますね。

3曲目の「Province」にはDavid Bowieも参加していますが、Bowieが彼らを気に入っていたというのはとても自然なことのように思えます。

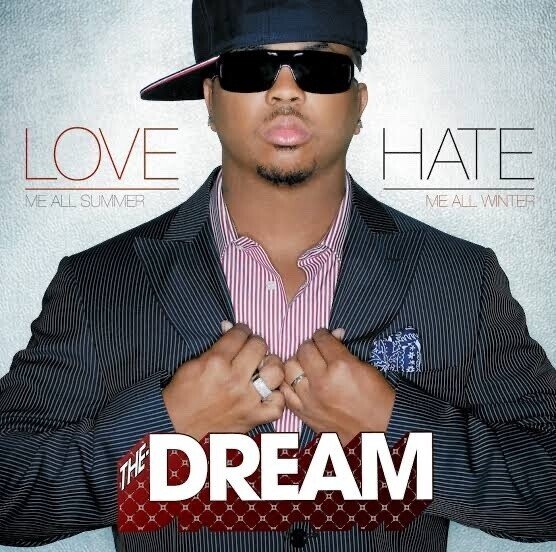

88. The-Dream 「Love/Hate」(2007)

R&Bというジャンルにとって2000年代というのは過渡期と言える時代だったように思います。

特に前半はTimbalandやThe Neptunesに代表される、プロデューサーが主体のサウンドがそのほとんどを占めていて、シングル至上的とも言える、1曲のインパクトを重要視した作風の作品が多かった。

そんな中登場したのがRihannaの「Umbrella」を手掛け一躍名を売ったThe-Dreamであり、自身もプロデューサーだからこそ出来るアルバムとして統一感を持ったソングライティングと、R. KellyやT-Painあたりが提案してきた00sR&Bの新たなヴォーカルスタイル、サウンドメイクが高い水準で融合して生まれたのがデビュー作である今作でした。

ヒップホップとR&Bは年を追う毎に接近し続け今やその境界線はとても曖昧なものになりつつありますが、その一つのターニングポイントがこの作品だったかも知れないなと思いますね。

Kanye Westの「808s & Heartbreak」と共に、10年代のヒップホップとR&Bの方向性を決定づけた、00年代後半のR&Bシーンを代表する傑作アルバムです。

87. Fleet Foxes 「Fleet Foxes」(2008)

Fleet Foxesに出会うまで、フォークという音楽は古臭いものだと思っていた気がします。

トラディショナル、クラシカルとも言い換えることも出来るけど、どこか地味でおじさんが聴く音楽みたいなイメージ。

シアトルベースのバンド、Fleet Foxesのデビュー作である今作は、そんな固定概念を一掃してくれた作品でした。

中世のチェンバーな風合いも感じる荘厳なサウンド、幾重にも重なったコーラスの美しさ、シアトルらしい地に足の着いたバンドサウンド。

それらが実に上手く組み合わさって、それまでに聴いたことのなかった新しいフォークサウンドとして聴くことが出来たんですよね。

彼らはその後も作品を重ねる毎にスケール感や壮大さを増していき、今でも唯一無二の存在であり続けていますが、伝統的なものの中から新しいものを生み出すことの美しさをいつも教えてくれる気がします。

86. N.E.R.D. 「In Search Of...」(2001)

2000年代の音楽シーンにおいてThe Neptunesの存在は本当に重要なものだったと思います。

90年代のヒップホップはサンプリングによるサウンドメイクが主体でしたが、彼らの登場により一気に打ち込みでの音作りへとシフトしていきました。

そんな彼らのバンドプロジェクト、N.E.R.D.のデビュー作が今作で、彼ららしい打ち込みによるスペーシーな音像に生楽器のバンドサウンドを融合させた、新たな形のミクスチャーロックを生み出すことに成功しました。

ヒップホップとロックの融解というのはそれまでにもあったけど、彼らのようなエレクトロなベクトルからの解釈はとても斬新だったように思いますね。

彼らの作り出す音って実はとてもシンプルなんですよね。

単色のシンプルな素材をいくつも組み合わせる事で、それまでに聴いたことのない彼らオリジナルのカラーのサウンドを発明したという感じ。

ジャンルの垣根を超越した重要作です。

85. Arctic Monkeys 「Whatever People Say I Am, That's What I'm Not」(2006)

2006年に彼らがシーンに現れた時のインパクトはそれはそれは凄いものでした。

一聴して分かる若さと勢い。

そのエネルギッシュなパワーを余すところなくパッケージングしたこのデビューアルバムは、UKのロックシーンをより活性化させたという意味でも非常に重要な作品だったなと思います。

ガレージロックやポストパンクのリバイバル的なサウンドでありながら、キャッチーなフレーズで聴き手を引きつけるポップな側面もあって。

さらには当時まだ10代だったメンバーの凄まじいスピード感の演奏、そしてフロントマンのAlex Turnerのシニカルかつロマンティックなリリックとざらついたヴォーカル。

デビュー作にもかかわらず既に完成されたかのようなオリジナリティを持っているのに、それがまだ未完成であるかのような期待感も同時に感じることが出来る名作ですね。

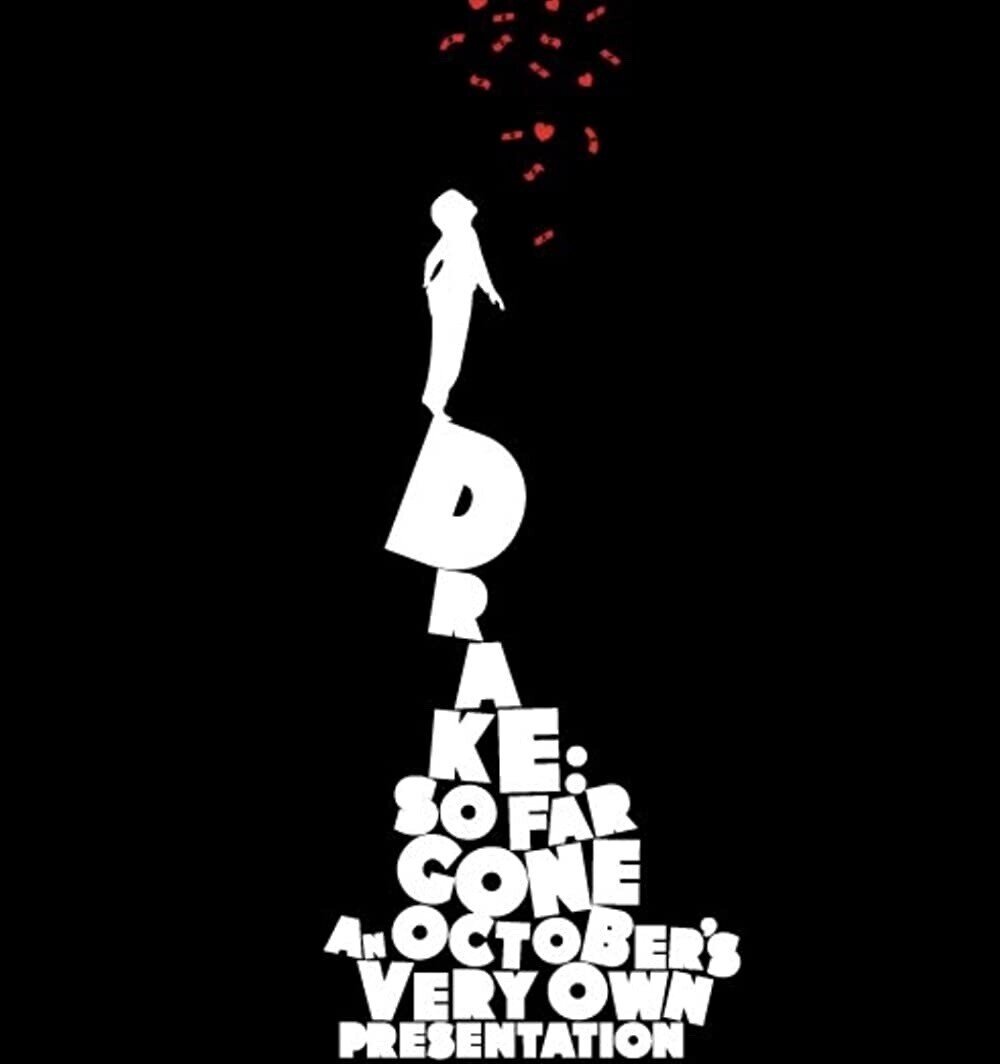

84. Drake 「So Far Gone」(2009)

00年代の後半にDrakeが登場してきた時、新しい感覚を持った人がが出てきたなとは思いましたが、さすがにここまで大きな存在になるとは想像していませんでした。

Lil Wayneにフックアップされシーンに現れたDrakeが、本格的にブレイクしたのがこのミックステープでした。

Kanye Westの「808s & Heartbreak」に影響を受け、寂しさや哀しみといったそれまでラッパーがあまり表に出してこなかった感情や心情を吐露するような内容を、歌ともラップとも取れる微妙なニュアンスで表現するというスタイル。

今では誰もがやっている形ですが、それをいち早く完成形として世に出したのがこの作品と言えると思いますね。

サウンド面に関しても、Peter Bjorn and JohnやLykke Li、Santigoldといったインディーなアーティストの楽曲を積極的にサンプリングするなど、良い意味でそれまでのラッパーにはない柔軟でジャンルレスな考えややり方を持っていて、このあたりも時代の先を捉えていたなと思いますよね。

様々なベクトルで10年代のサウンドを先取りしていたような一枚だったと思います。

83. Portishead 「Third」(2008)

現時点でPortisheadの最新作であるこのアルバム。

前作から約10年振りにリリースされたこのアルバムは、時代の流行やトレンドなどに全く左右されず、まるで過去から突然発掘されたかのような響きをしていました。

終始不穏な空気に包まれ、薄暗く澱んだ空間をゆらゆらと彷徨うように進んでいくというか。

一聴して彼らのサウンドだと分かるダークな世界観は相変わらずで、今作はそこにビート感やアグレッシヴさが加わり、時に攻撃的に暴力的にノイズが聴こえてくるなど、チャレンジングなサウンドメイクになっているのが印象的でしたね。

ただそれもあくまで彼らの世界観の範疇の中での話で、デビュー時から一貫してある緊張感やスリリングな質感はそのままあり続けています。

その時代錯誤感というか、美学を貫き通す姿勢というか、彼らにしか作り得ないサウンドを必要最低限の変化と進化でアップグレードしていく感じが素晴らしいですよね。

タイムレスな魅力を持った傑作です。

82. Cat Power 「You Are Free」(2003)

90年代のデビュー以来淡々と安定して素晴らしい音楽を作り続けているCat Power。

そんな彼女の個人的に最も好きなアルバムの一つが通算5作目となる今作ですね。

98年リリースの「Moon Pix」も本当に大好きな作品なんだけど、その頃のナイーヴなサウンドに比べるとかなり開けた印象を受けましたね。

アンニュイな声の印象はさほど変わらないものの、カントリー風の楽曲や疾走感のあるロックなどサウンドの幅が非常に広がっていて、彼女のSSWとしての新たな可能性が花開いた瞬間をパッケージングした作品なのかなと思います。

アルバムにはFoo FightersのDave GrohlやPearl JamのEddie Vedderも参加してるんですよね。

等身大とか、飾り気の無いとか、そういう形容詞をつけられるミュージシャンはたくさんいるけど、彼女ほどそれがしっくりくる人はいないですね。

じっくり時間をかけて堪能したい味わい深い傑作です。

81. Cut Copy 「In Ghost Colours」(2008)

オーストラリアはメルボルンベースのデュオ、Cut Copyの2ndアルバムである今作も、00年代のダンスミュージックを語る上では欠かせない作品です。

シンセサイザーの煌びやかな音像に、センチメンタルでメランコリックなメロディー、時折覗かせるファンキーなグルーヴ。

80sシンセポップをベースにしながら、フレンチ・エレクトロやエレクトロ・シューゲイザーなどの流れも汲んだ、新感覚のエレクトロ・ディスコサウンドは清々しい程にキャッチー。

レイヤーのあるダイナミックなサウンドメイクなんだけど、どこか懐かしいノスタルジックな印象を受けるのも愛らしいですよね。

やや行き詰っていた感のあった当時のエレクトロシーンにおいて、歌モノとしても高いポテンシャルを持った今作の登場はとても大きな意味を持っていたような気がします。

80. Feist 「The Reminder」(2007)

自分にとってFeistは少し特別なSSWです。

彼女を知ったのはやはりあのiPodのCMに今作の収録曲の「1234」が使われていたのを聴いたからなんですが、それまであまり海外の音楽に興味のなかった友人にもこの曲は届いていたという実感がありました。

「洋楽」が普通に日本のTVCMで流れることはもちろんそれまでもあったけど、それが実際に近しい人にまで届いているという体験は自分にとってとても新鮮で、またとても嬉しかったのを覚えています。

彼女の伸びやかで自由な声、愛らしく耳に残るメロディー、ピアノを基調としたシンプルなサウンド。

後にJames Blakeがカバーした「The Limit to Your Love」など本当に名曲だらけ。

とても丁寧に作られたのが伝わってくる、大切な作品です。

79. Justin Timberlake 「Justified」(2002)

いわゆるアイドルやポップスターなどと呼ばれる大衆的な人気者がその時代のトッププロデューサーと組んで作品を作るというのは今でこそ普通にありますが、その先駆け・きっかけとなったアルバムがこの作品なのかなと思います。

当時N’Syncとして人気絶頂だったJustinのソロデビューアルバムとして制作された今作には、こちらも当時引っ張りだこの人気だったThe NeptunesとTimbalandが大きく関わっていて、アイドルからアーティストへと一皮剥けるきっかけの作品としての意味合いも含めて、彼の新たな一面を見せる最高の仕上がりだったように思いますね。

その後Timbalandとは長きに渡りコラボを重ねていくことになりますが、個人的にはThe Neptunesとの相性の良さも素晴らしかったなと思ってて、PharrellがMichael Jackson用に用意してたという「Rock Your Body」や、Stevie Wonderからの影響を感じる「Señorita」などどれも名曲。

ティーンアイドルが本格派アーティストへ路線を移す脱皮作のお手本としての価値も含めて、2000年代以降のポップミュージックに与えた影響力の大きさは計り知れない傑作ですね。

78. Four Tet 「Rounds」(2003)

ロンドン出身のKieran Hebdenによるプロジェクト、Four Tetのブレイクスルー作となった3作目のアルバム「Rounds」は、息を呑むほど美しい作品です。

ヒップホップやジャズからの影響を受けたビートやグルーヴと、アコースティックなアプローチでの電子音楽を高いレベルで融解させた、オーガニックかつ実験的なエレクトロサウンド。

それはいつしかフォークトロニカなどと呼ばれ、そのジャンルにおける最高到達点とも言えるのが今作ですね。

何層にも重ねられた複雑な構造をしているのにもかかわらず、耳馴染みは驚くほどスムースで難解さは感じないのが彼のサウンドの凄いところ。

ジャズテイストのリズム感が気持ち良い「Hands」や、ハープの分散した音色が美しい「My Angel Rocks Back and Forth」など、生楽器の臨場感や温かみを感じられる楽曲も多いですね。

本当に凄まじい完成度の傑作です。

77. Green Day 「American Idiot」(2004)

00年代のアメリカの音楽シーンを語る上で、やはり911の事は避けて通れない出来事だと思います。

傷ついたアメリカ国民が癒しを求めるようになったり、一方でその怒りややり切れなさを音楽にぶつけたり、911以降の音楽というのはそれまでとは違った役割を持つようになっていった気がします。

そんなアメリカの状況を受けて制作されたのがGreen Dayのこのアルバムでした。

イラク戦争に突入していくアメリカと政府に対しての怒りや呆れを、痛烈に批判しながらパンクロックサウンドと共に表現し、さらにはまるでオペラのように壮大な物語として楽曲を構成し一つの作品にまとめた大作となってます。

元々パンクロックがアナーキズムから生まれ発展していった音楽なので、彼らはまさにその精神を受け継いでこの作品にぶつけたという感じでしたよね。

政治的な内容の歌詞でありながら、非常にキャッチーでメロディアスで大衆に響きやすいサウンドだったのも彼らならではだなと思ったし、それまであまりパンクに興味が無かった自分のような人間にも刺さる圧巻の完成度を持った本当に良く出来た作品だなと思います。

76. Grouper 「Dragging a Dead Deer Up a Hill」(2008)

ポートランドベースのLiz HarrisによるGrouperは、もうずっと自分にとって無くてはならない存在ですが、最初に触れたのが5作目となる今作でした。

終始靄がかかった不透明なドローン~アンビエントな音像の森の中を、寂しげなアコースティックギターの音色と幽玄的なウィスパーヴォイスが彷徨っているかのような。

サイケデリックなフォークとも、ドリームポップやシューゲイズともとれる非常に曖昧なニュアンスのそれまでに体験したことのない響きは、次第に自分にとっての安息の場所のような位置づけとなりました。

こういったサウンドやそれを聴く時間を楽しめるようになったのも、この作品との出会いがあったからですね。

今でも心の片隅に居続けてくれる大好きなアルバムです。

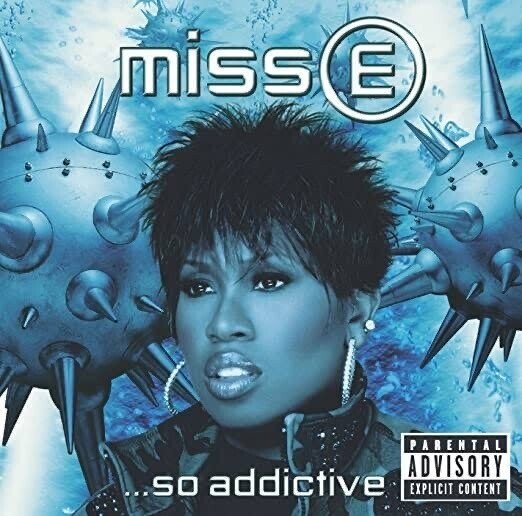

75. Missy Elliott 「Miss E...So Addictive」(2001)

90年代後半から00年代前半頃のMissy Elliottはクリエイティヴィティが爆発していたような時期でした。

Timbalandとのコンビによる変態的で斬新なビートの数々は当時のシーンに大きな衝撃と刺激を与え、The Neptunesと共に一つの大きな流れを生み出していきました。

そんな彼女の創造力がピークに達していた時にリリースされたのが通算3作目のアルバムとなる今作でした。

やはり彼女の代名詞的な曲でもある「Get Ur Freak On」のインパクトが強烈なんですが、そういった変態的な曲だけではなくバラエティに富んだ様々な楽曲が散りばめられているのも今作の面白いところなんですよね。

ファンキーなベースが印象的な「Dog In Heat」や、美しいメロディーが堪能出来るメロウな「Take Away」など、一辺倒ではない様々な魅力のMissyワールドを堪能出来る作品となってます。

いつ聴いても新しいと感じる、個性の塊のような怪作です。

74. Chromatics 「Night Drive」(2007)

Chromaticsとの出会いは2012年リリースの次作「Kill for Love」だったんですが、それよりも前にこんな傑作をリリースしていたと知った時は胸が高まりましたね。

名門レーベル、Italians Do It Betterの創設者であるJonny Jewelによって生み出されたバンドで、今作は彼らにとって3作目となるアルバムです。

タイトル通り深夜のドライブをテーマに制作された今作は、シンセの音色が妖しく光るように響くイタロディスコ~シンセディスコなサウンドで、早くも彼らの耽美な世界観を確立させているような完成度です。

タイトルトラックの「Night Drive」や「I Want Your Love」といったChromatics印全開のシンセポップに加え、Kate Bushの「Running Up That Hill」のカバーや、Joy Divisionの「Shadowplay」のギターソロを引用した「Healer」など、彼らのインスピレーションの趣味が作品にも強く表れているのも印象的でしたね。

中毒性の高い媚薬のような傑作です。

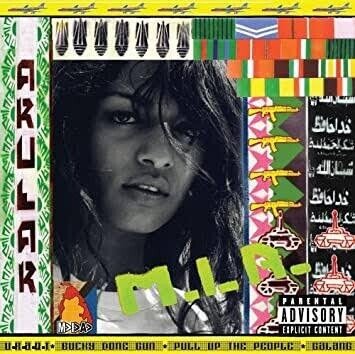

73. M.I.A. 「Arular」(2005)

2000年代におけるM.I.A.の存在は劇薬のようなものだったと思います。

ロンドンで生まれ、全くの自己流で音楽制作をしていたところから瞬く間にデビュー作である今作のリリースにまでこぎ着けた彼女の登場は、そのサウンドからスタイルから何から何までが画期的でした。

ヒップホップやダンスホール、特にグライムとラガからの影響を強く受けたトライバルなエレクトロビートと、ラップとも歌とも違う彼女独自のスタイルのヴォーカルによって、それまでに体感した音のない異世界なサウンドを作り上げています。

Diploが手掛けたブラジル発祥のファンキ・カリオカなテイストの「Bucky Done Gun」や、ビリビリとしたベースラインが印象的な「Galang」など個性的な楽曲のオンパレード。

彼女の独特のリズム感覚はこの作品以降の音楽シーンにも波及していった気がしますね。

あらゆる面でエポックメイキングな傑作です。

72. Beck 「Sea Change」(2002)

リアルタイムでBeckを追いかけていたとしたら、この作品は多分とてもショッキングなものとして受け取っていただろうと思います。

遊び心に溢れたトリッキーなロックサウンドが持ち味だった彼が、内省的で落ち着いたアコースティックなフォークロックへと急にシフトチェンジしたのだから。

失恋や孤独をテーマとして作られた今作には、彼のそれまでに見せてこなかった表情がいくつも収められていました。

それまでのサウンドとのギャップや、それを受け取ったリスナーのリアクションまで計算して制作したのではないかと思ってしまいましたね。

とにかく素晴らしく音が良いんですよね。

シンプルな中にも彼の音へのこだわりが垣間見える、驚くほど立体的かつ温かみのある録音。

「Odeley」や「Midnite Vultures」が「動」の作品だとしたら、この作品は「静」の最高傑作と言えるアルバムだと思いますね。

美しいメロディーと人間味のある彼の内面が垣間見えた素晴らしい一枚です。

71. Usher 「Confessions」(2004)

00年代を代表するメガセールスとなった言わずと知れたUsherのこの「Confessions」ですが、やはり様々な面においてエポックメイキングな作品だったなと思います。

彼はこの作品で自身の浮気や相手の妊娠、それについての葛藤などをまさにタイトル通り告白していますが、そういった自身の実生活に関しての赤裸々な内容を歌詞にするというのは当時珍しく、後のBeyoncéやAriana Grandeなどの作品にも少なからず影響を与えていたのかなと思いますね。

あとは00sのR&Bサウンドとしての一つの完成形とも言える内容の充実度ですよね。

お馴染みのJermaine Dupriを中心に、Jam & LewisやBryan-Michael Cox、Rich HarrisonやJust Blazeといった当時旬の若手プロデューサーからレジェンドまで、幅の広い才能達が集結したような人選なんですよね。

さらには当時勢いを増していたLil Jonを招いた「Yeah!」でクランクを取り入れCrunk&Bなるジャンルを生むなど、Usherのトレンドメイカーとしての優れた嗅覚も思い知らされましたね。

売れるべくして売れた00年代のR&Bシーンを象徴する傑作アルバムです。

70. Phoenix 「United」(2000)

フランス出身のバンド、Phoenixは本当にオシャレなバンドだなと思います。

60sのソウルやファンク、70sのディスコポップに80sのAORなど、その時代時代の若者達にとって最もイカしてたサウンドを、絶妙なバランスでスタイリッシュにミックスさせたポップミュージック。

そんな彼らのカラーを決定づけたのはやはりこのデビューアルバムですよね。

「If I Ever Feel Better」や「Too Young」をはじめ隅から隅まで洗練の限りを尽くした、ファッショナブルでキラキラした楽曲が並んでいます。

彼らの登場で世界各地に似たようなテイストのバンドがたくさん出てきたような気がしますが、何かが違うんですよね。

決して斬新で画期的なサウンドではないんだけど、簡単に真似できないセンスとニュアンス。

彼らが特別な色で輝き続ける理由が全て詰まったような傑作です。

69. Arcade Fire 「Neon Bible」(2007)

デビュー作である前作で世界中のロックファンを歓喜させ、相当な期待をもって迎えられた、Arcade Fireにとって勝負作となった今作。

彼らの音楽が不思議なのは、何か特別に凄い事をやってるわけではないのに、どうやっても他のバンドには真似できない、到達できない表現を生み出していることのように思います。

歌も全ての楽器も含めた全体のバランスと、全員が一丸となって一つの作品を作り上げようとする団結力みたいなものが音からヒリヒリと伝わってくる感じ。

今作は教会でレコーディングされたということもあり、パイプオルガンや合唱団やオーケストラが導入されていて、前作以上にスケール感の大きなサウンドになっていました。

「Intervention」なんかまさにそんな感じですよね。

壮大で重厚な響きなんだけど、解放感や達成感にも似た感覚を味わえる不思議なサウンドというか。

やはり彼らは只者ではないなと証明してみせたような傑作ですね。

68. 50 Cent 「Get Rich or Die Tryin’」(2003)

2000年代にヒップホップを聴き始めた自分と同世代の人たちにとってEminemがその入り口だったという人はとても多いと思いますが、彼が初めて自分以外のアーティストを本格的にプロデュースしたのが50 Centでした。

見るからに治安の悪そうなルックスの通り、ニューヨークのストリートでドラッグディーラーとして数々の犯罪や事件に関わりながら、ラッパーとして自主制作のミックステープを配り知名度を上げEminemの目に留まりこのデビューアルバムにこぎつけたというまさに成り上がりな経歴を持つ50 Cent。

Dr. Dreも制作に大きく関与した今作は、00sのギャングスタラップの一つの到達点とも言える内容で、ハードコアなリリックとヘビーなビート、キャッチーなフックのバランスが素晴らしく驚異的なセールスにも繋がりました。

ゴールドのアクセサリーをジャラジャラ着けたり、常に周りにセクシーな女性とマッチョなギャングがいたり、ヒップホップに対する一つの固定概念を強く印象付ける作品でありながら、時代の流れを作った音楽作品としても非常に完成度の高い傑作だと思います。

67. The Streets 「Original Pirate Material」(2002)

ヒップホップはアメリカで生まれ発展してきた文化ですが、海を越えイギリスでも独自に進化しているんだということを、The StreetsことMike Skinnerに教えてもらった気がします。

90年代にロンドンで生まれ様々なベクトルに派生しながら進化してきたガラージと呼ばれるジャンルのサウンド。

彼のサウンドは、幼い頃から影響を受けてきたUSのヒップホップをUKのガラージを経由しながら表現した、それまでにないタイプの新しいヒップホップとして迎えられました。

デビュー作である今作で彼は、ロンドンで生まれ育ちアメリカのヒップホップに憧れを持った普通の青年としての生活や心情を、等身大の言葉でラップしています。

ガラージの派生形である2ステップが色濃く反映されたサウンドのカッコ良さはもちろん、飾り気のない淡々とした日常を描写したリリックのリアリティも、今作が素晴らしい作品である理由の一つですね。

66. Ghostface Killah 「Fishscale」(2006)

好きなラッパーは?と聞かれたら、自分はQ-Tip、Pusha T、そしてGhostface Killahを挙げます。

彼らに共通しているのは、声の個性と言葉選びの面白さ、そしてフロウの巧みさですね。

特にGhostface Killahは、少し甲高い声で流れるようにスムースなフロウでラップする、あの伝説のグループ、Wu-Tang Clanのメンバーの中でも屈指の技巧派ラッパーです。

そんな彼の通算5作目となるアルバムの今作は、彼の素晴らしいラップスキルとストリート感漂うストーリーテリング、そしてヘヴィーサンプリングなサウンドが堪能出来る素晴らしい内容の作品でした。

Ne-Yoをフィーチャーした「Back Like That」や「Shakey Dog」などのソウルフルな楽曲から、「The Champ」や「Be Easy」といった疾走感のあるドープな楽曲など聴き応えも満点!

J Dilla、Pete Rock、MF Doom、Just Blazeといった当時の新旧凄腕プロデューサー達を惜しげもなく招いて、オールドスクールなヒップホップ好きにはたまらない一枚に仕上げてます。

65. Annie 「Anniemal」(2004)

2000年代のポップシーンの隠れた名盤と言えるのがこのAnnieのデビューアルバムではないでしょうか。

ノルウェー出身の彼女が同郷の友人プロデューサたちと共同で制作した今作は、80sダンスポップに強く影響を受けていて、北欧らしいキャッチーさもきちんと感じられる非常にバランスの良いポップアルバムに仕上がっています。

彼女のエアリーなヴォーカルがなんとも涼やかで、楽曲を甘すぎず上品なテイストにしているところが本当に素晴らしい。

Richard XやRöyksoppといったエレクトロポップシーンの重要人物たちの参加も大きなポイントですね。

彼女やRobynがいたから北欧のポップス文化が発展し続け、アメリカともイギリスとも違う独自の質感を持つポップミュージックが今現在も生まれているんだと思います。

ただ何と言っても「Heartbeat」ですよね。

甘酸っぱいメランコリックなポップソングの金字塔的な一曲だと思います。

64. Death Cab for Cutie 「Transatlanticism」(2003)

Death Cab for Cutieはデビュー以来今でもインディーロックシーンの良心のような存在であり続けています。

実直でエモーショナルな歌詞と美しいメロディー、それを繊細に表現する演奏スキル。

そんな彼らの個人的な最高傑作が4作目となる今作です。

失恋がコンセプトのためか終始感傷的なムードが作品全体を包んでいる感じで、聴いていて胸がキュンとなってしまうようなメランコリーな楽曲が並んでいます。

冒頭の「The New Year」からいきなり心を掴まれて、「Title and Registration」や「Transatlanticism」といった美しいミディアムチューンを経てラストのフォーキーな「A Lack of Color」で締めるという完璧なトラック構成。

シンプルにただただ良い曲だらけのアルバムという印象ですね。

過剰でも過小でもない丁度良い量のエモーションがスーッと心に沁み入っていく感覚。

ずっと大切に聴いていきたい名盤ですね。

63. Boards of Canada 「Geogaddi」(2002)

スコットランドのデュオ、Boards of Canadaの2ndアルバム「Geogaddi」は文句のつけようのない程に美しい作品です。

緊張感の漂う計算された数列を眺めているかのような、一切の隙が見当たらない様式美。

かといって難解なわけではなく、呼吸や温度を感じる有機的なエレクトロサウンドなのが彼らの特徴ですね。

エレクトロミュージックといえば人々を踊らせるダンスミュージック的な意味合いで捉えていたんですが、彼らの作品を通して別の楽しみ方も出来るんだというエレクトロの多様性と奥深さを知った気がしますね。

IDMには単調で派手さがなく、聴いていて退屈してしまう作品も多い中、このアルバムはそう感じさせない不思議な魅力がありますね。

いつ聴いても新たな発見をくれる、これからも大切にしていきたい作品です。

62. Lil Wayne 「Tha Carter III」(2008)

2000年代の中盤から後期にかけてヒップホップシーンの中心となっていったのが、アトランタやニューオーリンズといったアメリカ南部の地域でした。

サザンヒップホップと呼ばれ90年代後期から活気のある地域ではありましたが、T.I.やLudacrisといったスターラッパーの登場で一躍中心地となったんですよね。

中でもとりわけ大きな存在感を放っていたのがLil Wayneで、彼が南部のキングである事を完全に証明してみせたのが今作でした。

毎年のように制作された無料のミックステープと数多くの客演で名前を売り、満を持してリリースするアルバムのセールスに繋げていくスタイルは、ヒップホップの一つの文化として定着しましたよね。

彼への期待がピークに達していた時にリリースされた今作は、南部特有のシンセ色強めのハードコアなものから一般ウケも狙えるポップなものまで幅広いタイプのサウンドが並べられていて、そのバランスがとにかく絶妙なんですよね。

巧みな言葉遊びとクセの強い声質の唯一無二のラップスタイルで表現していく様は圧巻!

00年代後期のヒップホップシーンを象徴する一枚ですね。

61. Brandy 「Afrodisiac」(2004)

94年のデビュー以来常に一足先を進み続けているR&Bシンガー、Brandyの通算4作目となるアルバム。

前2作で主に楽曲のプロデュースを手掛けていたRodney Jerkinsから離れ、私生活でも出産を経験した彼女が心機一転し次に選んだのがTimbalandでした。

主にヒップホップのアーティストの楽曲を制作しながら、Aaliyahをはじめシンガーのプロデュースもしていた彼が久々にR&B作品にガッツリ携わったのが今作。

彼の手掛けるビートは独特のうねりや変態性を持ったものが多いですが、今作でもその中毒性の高いサウンドセンスは遺憾なく発揮されつつ、Brandyという天才シンガーが交わることでより洗練された完成度の高い仕上がりになってるんですよね。

ヒューマンビートボックスのようなパーカッシヴなトラックから中近東を思わすアラビックなトラック、さらにはKanye Westによるソウルフルなトラックまで、多様なサウンドを自分のものにして乗りこなす様は本当にお見事!

SolangeやRihanna、Moses Sumneyなど多くのアーティストがこの作品に影響を受けたと語っている、地味ながらも実は非常に重要な一枚ですね。

60. The Rapture 「Echoes」(2003)

The Raptureの「House of Jealous Lovers」を聴く度に、海外の音楽を聴き始めた頃のウキウキした気持ちを思い出します。

後にLCD Soundsystemを始動させることになるJames Murphyが率いるプロデューサーチーム、DFAの協力の元リリースされた今作は彼らのデビューアルバムであり、偉大ムーヴメントとなったダンスパンクを象徴する傑作ですね。

The Strokesの登場をきっかけに起こっていたポストパンクのリバイバルの流れから派生し、そこにエレクトロミュージックを組み合わせたディスコティックでパンキッシュなダンスミュージックが彼らのサウンドの正体です。

衝動的で勢いのある「House~」や「Echoes」だけでなく、「Open Up Your Heart」や「Love Is All」などミディアムテンポでしっかりと聴かせる楽曲もあり、踊れるロック一辺倒になっていないところも素晴らしいですよね。

ただ踊らすだけではない、多方面から楽しむことが出来る作品だと思います。

59. Animal Collective 「Feels」(2005)

「音楽」という言葉は「音」を「楽しむ」と書きますが、Animal Collectiveの作品を聴いてるとまさに「音楽」そのものだなと感じます。

Avery Tare、Panda Bear、Geologist、Deekinの4人の頭の中の世界を、出来るだけありのままに音として表現していく作業。

それがAnimal Collectiveのサウンドです。

通算6作目となる今作ではピアノやヴァイオリンのプレイヤーを外部から招いて、初めて4人以外の音が加わった作品でした。

それまで以上に多彩でバラエティに富んだ楽曲が並んでいて、一体どれほどの楽器や機材が使われたのか想像もつかないほど多様な響きが混在したサウンドになってるんですよね。

冒頭の「Did You See the Words?」からもう訳わかんないし、続く「Grass」も突然シャウトし出すわ展開もめちゃくちゃだわ本当にやりたい放題です(笑)

その他の曲も一聴するとまとまりのない取っ散らかったサイケデリックな内容なのに、ちゃんとポップスとして心地良く楽しめてしちゃうのが彼らの凄いところですよね。

他のどのアーティストとも違う、Animal Collectiveでしか味わえない「音楽」を堪能できる一枚です。

58. Kanye West 「The College Dropout」(2004)

2000年代を象徴するアーティストの一人、Kanye Westの記念すべきデビューアルバム。

当時のヒップホップシーンはThe NeptunesやTimbalandなどの打ち込みによるサウンドメイクが主流で、「Through the Wire」や「Slow Jamz」など元ネタを早回しで使用するKanyeのサンプリングスタイルは新鮮なものとして受け入れられていたような印象でしたね。

その後エレクトロに接近したりよりアーティスティックな作風へと進化していくことになるわけですが、初期の頃のこの分かりやすいネタ使いのソウルフルなサウンドのファンだったという人も多いのかなと思います。

プロデューサーとして名前を売った彼のラッパーとしての初の作品ということで、やや懐疑的な目でも見られていた今作ですが、サウンドの面白さはもちろんそのダルっとしたラップとユニークな内容のリリックも中々斬新でしたよね。

50 Centを筆頭とするギャングスターなスタイルが優勢だった当時のシーンにおいて、自身の宗教観や家族観をつまびらかにした彼のようなスタイルは、そのサウンド以上に異質なものとして個性を放っていたような気がします。

57. Vampire Weekend 「Vampire Weekend」(2008)

このアルバムがリリースされた当時、様々なタイプのバンドが表れては消えを繰り返し、ロックで新しい感覚を味わったりワクワクするような気分を味わうのは難しいのかなと感じていた時期だったように思います。

そんな中でニューヨークから突如として登場したVampire Weekendは、そんなネガティブな感情を一瞬で吹き飛ばす鮮烈なデビューを今作で華麗に飾りました。

Paul Simonを思わせるワールドミュージック由来のアフロビートにポストパンクをミックスさせたような非常に折衷的なサウンドがかなり斬新で、そこにストリングスやハープシーコードなどの古典楽器の音色を絶妙な塩梅でアクセントで加えているあたりは、新人らしからぬ技術とセンスを感じたポイントでした。

デビュー作にしてここまでの完成度で既に独自のワールドを持っているのも素晴らしいですよね。

新しいんだけどどこかノスタルジックなサウンドを作り続けている彼らの、今もブレずに持ち続けている好奇心とバンドとしての初期衝動が詰め込まれた名作ですね。

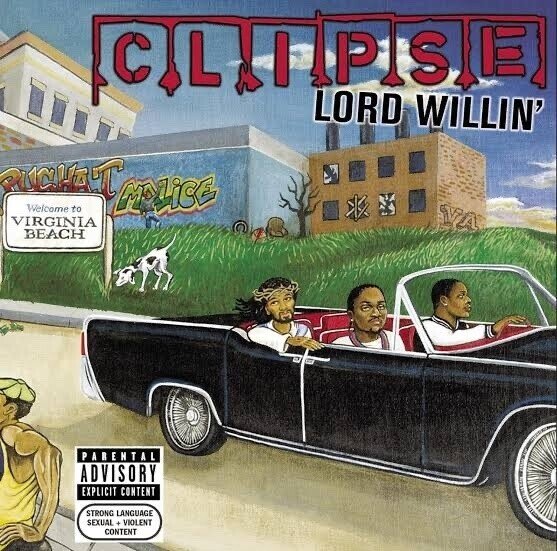

56. Clipse 「Lord Willin'」(2002)

The Neptunesの全面プロデュース、さらには彼らが設立したStar Trak Entertainmentの第1弾アーティストとして契約したPusha TとNo Maliceの兄弟からなるユニット、Clipseのデビューアルバム。

お分かりの通り当時ヒップホップシーンにおいて絶大な信頼と影響力を誇っていたプロデューサーチーム、The Neptunesの完全バックアップのもとアルバム全曲を彼らが手掛け、ほとんどの曲にPharrellがコーラスとしても参加した100%The Neptunesな作品が今作なんですよね。

スカッと抜け感がありつつヘヴィーなビートに安っぽいシンセの音色を乗せた、ローファイな質感のエレクトロファンクが彼らのサウンドの特徴で、中東っぽい響きを毒っ気として加えたような中毒性の強いトラックが並びます。

「When the Last Time」や「Ma, I Don't Love Her」といったシングル曲もカッコいいですがやはり何と言っても「Grindin’」ですよね。

キックとスネアのみのスッカスカのビートなのにえげつない破壊力を持つトラックは、様々なラッパーにビートジャックされるなど一大ムーヴメントを巻き起こしました。

ヒップホップの新時代を告げた革命的な傑作です。

55. Radiohead 「Hail to the Thief」(2003)

最初にこのアルバムを聴いた時は、よく分からないなんか暗いアルバムだな程度の感想でした。

ちょうど洋楽を聴き始めたくらいの頃、初めてリアルタイムで体験したRadioheadの新譜は、その頃の自分にとっては難解でした。

当時の政権への皮肉を込めた歌詞も、前2作の路線を踏襲しつつもバンドとしての在り方を見つめ直したようなサウンドも、どこか陰のある負の感情が支配したような世界観だったからです。

でもその怒りや不安といった負の感情こそがこのアルバムの中に渦巻く得体の知れないエネルギーであり、Radioheadというバンドを深く知れば知るほど、このアルバムの面白さや奥深さのようなものが徐々に解き明かされていくような感覚を味わえるんですよね。

1曲目の「2 + 2 = 5」からいきなり前2作には無かった衝動的な楽曲で、呪術的なビートが不穏な空気を醸し出す「There, There」などを経てさらに不穏な「A Wolf At the Door」で苦みの効いた後味を残して終焉を迎える。

変化の時期を経ての演奏集団としての凄みと、表現者としての苦悩と戸惑いが混在した、カオスな魅力を秘めた傑作です。

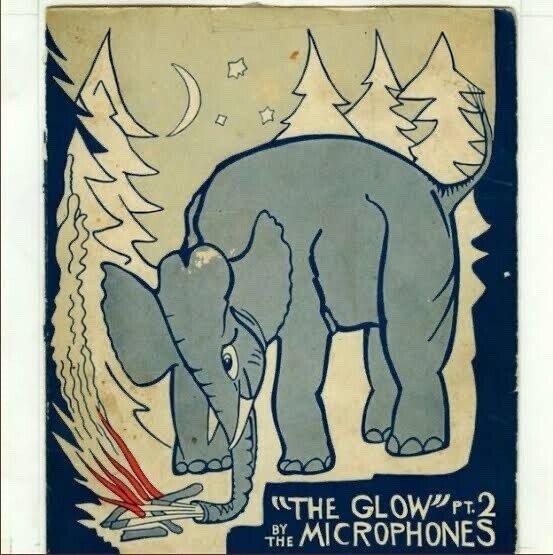

54. The Microphones 「The Glow Pt.2」(2001)

自分には聴きたいと思っていたけど中々手を出せずにいたという作品がいくつかあるんですが、このアルバムもその内の一つでした。

ワシントンベースのバンド、The Microphonesの3rdアルバムはローファイ・モダン・サイケデリアの金字塔的な作品だ、みたいな評判を目にし何度か聴いてみようかと思ったこともあったんだけど、良いきっかけがなく。

音楽のストリーミングサービスが普及してきたことで、そうしてやり過ごしてきた作品にも簡単に手を出せるようになり数年前に初めて聴くことが出来たんですが、自分の想像を遥かに超えて素晴らしいアルバムでしたね。

穏やかなフォークかと思いきや突然暴力的とも言えるノイズが襲い掛かってきたり、その突拍子もない自由な作りのサウンドはこれまで色んな作品を数多く聴いてきたけど体感したことのないレベルの衝撃度でしたね。

繊細なアコースティックギターの音色が静けさを表すかのように粛々と響く中、それと対極にあるような歪みに歪んだざらついたギターのディストーションが怒りを爆発させるかのように鳴り響く。

そんなある種感情的とも言える展開でこのアルバムは構成されています。

このカオスっぷりは中々のもの。

前衛的で実験性の高いサウンドなのは間違いないんだけど、聴き終えた後に残ったものはモヤモヤではなくてむしろ清々しさだったんですよね。

こういった出会いがあるから未聴の作品を巡る旅はやめられないです。

53. Alicia Keys 「The Diary of Alicia Keys」(2003)

R&Bシンガーの中でもAlicia Keysは最も個性的な存在だなとつくづく思います。

デビューアルバム「songs in A minor」で現れた時、ちょうど海外のR&Bを聴き始めた頃だった自分にとって、彼女は何もかもが他とは違うアーティストのように思いました。

その当時主流だったのは歌って踊るダンスパフォーマンス重視のサウンドでした。

そんな中彼女はピアノの前に座り、でも決してお堅いクラシカルな佇まいではなく、ストリートの匂いも醸し出しながら弾き語る独自のスタイルで異彩を放つ存在でした。

その後リリースされたこの2作目は、彼女のシンガーソングライターとしての才能や魅力が完璧に形となった作品だったように思います。

Kanye Westプロデュースの「You Don’t Know My Name」は、彼が手掛けた歌モノとしては最高傑作だと思いますね。

さらにはもはやスタンダードとも言える程に世界中で愛されている名バラード「If I Ain’t Got You」など、とにかく歌もメロディーの良さも文句の付けようのない名曲だらけ。

クラシカルかつモダンな気品漂う、2000年代R&Bシーンを代表する傑作アルバムです。

52. The Streets 「A Grand Don't Come for Free」(2004)

音楽を聴く上でで言葉というのは大事なんだなとこのアルバムを聴いてると改めて思います。

The StreetsことMike Skinnerの放つ言葉はもの凄くリアルです。

富や権力や名声を世の中にひけらかしたり、大きな社会問題に風刺を入れつつ批判したり、それまでのラッパーたちが当然のように歌詞にしてきた言葉はこのアルバムには存在しません。

本当にただの日常で起こるあれやこれやをそのまま言葉にしたような、飾りや繕いが一切ないありのままが描かれています。

お金を失くしてしまったり、それを取り戻そうとサッカーくじに賭けたら大当たりしたり、女の子と出会い付き合うようになったり、その子の影響でドラッグに手を出すようになったり、彼女が他の男と浮気をしてることを知ってしまい落ち込んだり、結局彼女の方から別れを告げられそれが受け入れられなかったり、失くしたお金が戻ってきたり、一人の青年が経験した出会いや別れ、挫折や苦悩などをありのままに描いた小説のような作りになっています。

この庶民感覚というかリアリティみたいなものを音楽として作品にするって実はとても難しいことだと思うんですが、彼は楽曲のほとんどを自宅で一人で録音することでサウンド面でも絶妙なアマチュア感を生み出していて、その歌詞の世界をより捉えられやすくしてるんですよね。

ここまでカッコつけてないラップアルバムって自分は他に聞いたことないですね。

色々な面でとても斬新な素晴らしいアルバムです。

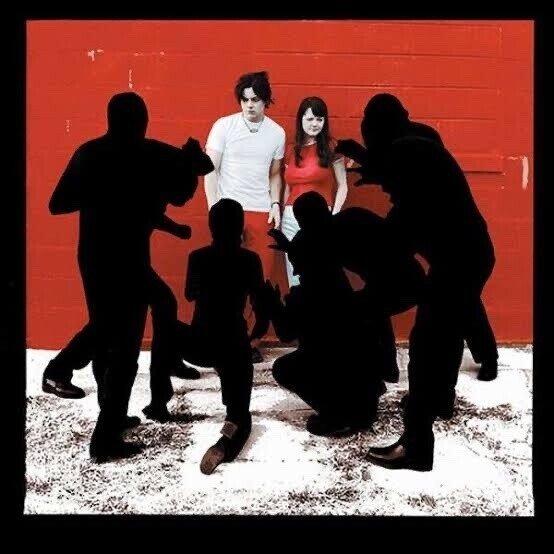

51. The White Stripes 「White Blood Cells」(2001)

The White Stripesの出世作でもある今作を最初に聴いた時は、とにかく自由な作品だなと思いましたね。

ボーカル、ギター、ドラム、その他の楽器に至るまで全てたった2人だけで演奏してると知った時は信じられませんでした。

2人の演奏だからこそ生まれるビリビリした緊張感やシンプルながら複雑で迫力のあるライブ感、そしてこのアルバムをわずか3日で録ってしまったという大胆で潔い発想、それもこれもJack Whiteという人の自由なスタイルからですよね。

もちろん次作の「Elephant」も素晴らしい作品なんだけど、個人的には今作の持つやけっぱち感というか、何にも縛られていない感じが彼ららしくて好きでしたね。

少ない機材と少ない予算と少ない時間でやれることは全てやりました、みたいな。

じっくりと時間をかけて何度もテイクを重ねて、というやり方だって選択出来たはずだけど、このアルバムから溢れ出すパッションだったりエネルギーの凄まじさはインスタントなスタイルだからこそ生まれたものな気がします。

ロックの歴史を語る上では避けて通れない革命的な傑作です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?