遥か遠き理想郷――鬼滅の刃が教える生き様と、青い彼岸花の意味

我々はなぜ生き、どう奮い立つのか。

我々は幸福になれるのだろうか。

週刊少年ジャンプにおいて連載していた『鬼滅の刃』(著:吾峠呼世晴)が、2020年5月18日発売の第24号をもって完結した。全205話だった。

連載当初は誰もが打ち切りコースまっしぐらであると思っていたこの作品がじわじわと人気を伸ばし、アニメ化を転機として一大ブームを巻き起こしたのは記憶に新しい。

シリーズ累計発行部数が2020年5月13日時点で6000万部を突破。漫画史に名を刻んだこの作品は、心優しき少年炭治郎が、鬼となった妹禰豆子を人間に戻そうと旅立つところから始まる。その道程で出会う人、そして鬼。炭治郎と彼らが織りなすエピソードは、時に優しく、時に虚しく、時に大いなる悲しみをもって、読む者の心を打った。

この投稿は、そんな鬼滅の刃が語った『教え』と、語らなかった『夢』について思いを馳せるものである。**

漫画本編最終話までのネタバレを大いに含むため十分に注意すること。**

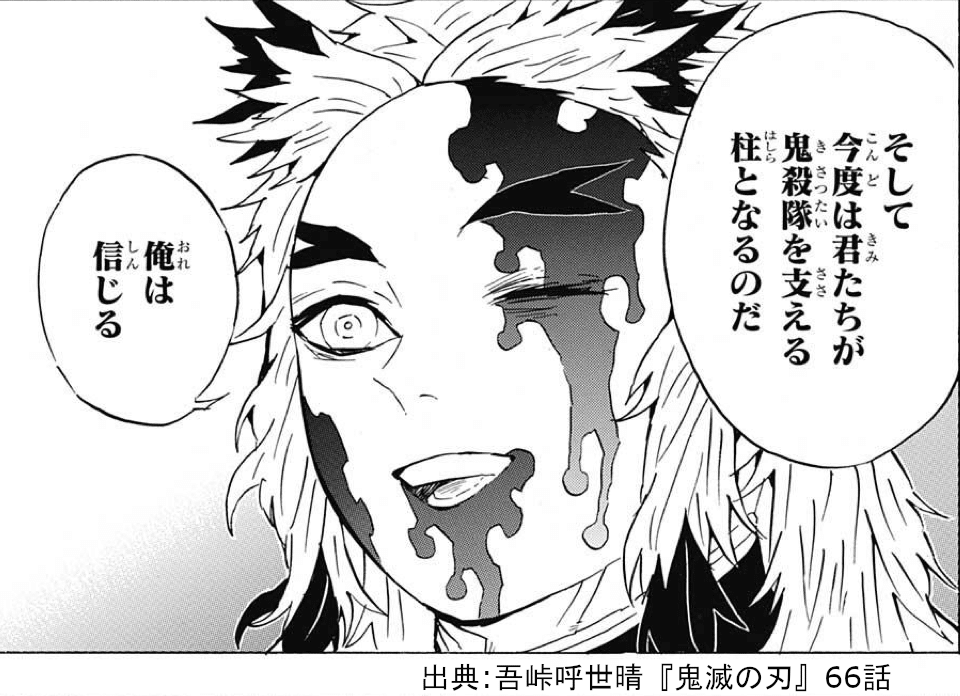

不滅の想いと炎柱の教え

無限列車編第66話、単行本の8巻にあたる部分で、煉獄杏寿郎という青年が壮絶な最期を遂げた。彼は最強格の鬼猗窩座の襲撃から主人公炭治郎を始めとした後輩隊士や一般市民を守り、己以外ただ一人の犠牲者も出さなかったという偉大な人物であった。

そんな彼の死に様と炭治郎たちへ遺した言葉は、鬼滅の刃という作品全体の価値観を大きく決定づける。

鬼滅の刃の根底に流れるテーマは、「人の想いは不滅」であるというものだ。鬼滅の刃はこのテーマを体現する物語である。最終的には鬼の黒幕である鬼舞辻無惨までも、自らの想いを次世代に託し遺そうとした。そしてこのテーマを実現するための教えが、炭治郎が148話で猗窩座に対して説明した「強い者は弱い者を助け守る。そして弱い者は強くなり、また自分より弱い者を助け守る。これが自然の摂理だ」である。これは紛れもなく、主人公炭治郎が杏寿郎から受け継いだ教えに他ならない。

時代設定が大正ということもあってか、このような価値観は8巻以前でも炭治郎や累などの言動の端々に表れていたが、杏寿郎の死という実体験を伴ったことで炭治郎(と物語)の核心に深く根を下ろすことになる。

杏寿郎が強烈に印象付け、そして炭治郎はじめ生き残った鬼殺隊員がこの価値観を実践していく様はまさに童話的な教訓を読者に与え、道徳の教科書としての鬼滅の刃の価値を確固たるものにしたと言えるだろう。

鬼滅の刃が推奨するあらゆる価値観(無惨が極端に象徴している現代的な個人主義や自由主義と、真っ向から対立する価値観)が実際に正しいものなのかどうかここでは掘り下げないが、鬼滅の刃がまさに鬼気迫る説得力でこの教えを語ってくるのは紛れもない事実だ。

しかしそれと同時に、無限列車編で、鬼滅の刃が杏寿郎の命と引き換えに強く主張したこの価値観自体は、一般社会に蓄積されてきた価値観のプールに対して目新しいものというわけではなかった。

そしてこの編の終わり際、一つの謎の花が紹介される。それは「青い彼岸花」という、なんとも神秘的な響きの花だった。

「青い彼岸花」という夢

青い彼岸花。無惨が1000年に渡り探していた花である。その花を用いた薬を服用すれば鬼の弱点である太陽を克服できる。他の効能は不明だが、第67話で初めてその名が出た時点では恐らく、この花は鬼滅の刃における「夢」だった。

本稿で言う、創作における夢とは何か。それは希望の象徴であり、またそこへ到達するための鍵でもある。

この世界は不完全であり、理不尽であり、理想郷にはほど遠い…という一般認識は、もはや誰の心にも深く染みついているものであろう。このような理不尽な世界を、時に悲しみを伴いながらもどう泳いでいくのか。創作物の意義にはそれを語る側面がもちろんあり、上述した通り、鬼滅の刃はそれを鮮烈に描いている。が、存在しない理想郷を希求する心もまた多くの人が持っているものであり、自分および社会をより理想的な状態へと近づけたいという欲求は、人間が前に進むために必要なものだとも言えるだろう。

劇中でそのような理想郷が実現するような作品はメジャーにはあまりないが、劇中において、社会がその理想に近づくための鍵となる創作上のモノや概念が登場することはしばしばある。例えば宇宙世紀ガンダムにおけるニュータイプの卓越した能力、マクロスにおける歌の共感能力、あるいはシュタインズゲートにおいて世界を導くための岡部倫太郎という存在(厳密には、彼が強く持っていたリーディング・シュタイナーという能力)などがそうだ。

この「夢」とは創作においてどんな意味を持つのか。それはミクロには物語終盤のカタルシスに対する寄与が大きいが、より広い見方においては人類の発見していない希望の象徴でもある。

現実にニュータイプはいない。地球外生命体バジュラと歌で分かり合うこともできないし、とある人間の運命を、世界線を飛び越えてコントロールすることもできない。そんな世界で私たちは、例えば鬼滅の刃が改めて提示したような既存の教えに従って、それに伴う悲しみも受け入れて生きていくしかない。

しかし、世界には、人類の発見していない価値観や、技術や、資源など、社会にのしかかる問題を革命的に取り払ってくれる「何か」は存在するかもしれない。誰かがそれを見つけたら、世界はより良いものになるかもしれない…。「世界」などという大げさなくくりでなくても、身近な生活の範囲で、このような希望(と言うより、夢想)を支えの一つとして日々生きる人は少なくないだろう。その心理を肯定し、慰め、鼓舞する機能が創作の「夢」にあるのだと私は思う。

そして、鬼滅の刃においては「青い彼岸花」こそが夢であると私は予感していた。煉獄杏寿郎という「既存の価値観」を十二分に認めつつ、その提示(無限列車編)の最後に、「未来の夢」の象徴である青い彼岸花の存在を仄めかす構成は物語としてよくできていると思ったし、炭治郎は9巻以降、受け継いだ価値観と新たに頭角を現す夢をよく吟味、葛藤して、新時代の価値観を見出すのだと直感した。

太陽という鬼の弱点や人食いの副作用、そして痣者の命の代償。これらを解決し人類を新たな進化(その天然のひな型が縁壱である)へ導くのが青い彼岸花という夢であり、その夢を悪用する無惨が、いち早く夢を実現した鬼殺隊によって断罪されるという筋書きだ。

そして結論から言って、知っての通りだが、私の予感は見事に外れることになる。

禰豆子に託された夢、そして物語の選択

9巻以降、鬼滅の刃という作品は8巻までで提示し終えた価値観の実践に(大筋で)終始し、刀鍛冶の里編で禰豆子が太陽を克服すると青い彼岸花の物語上の役割も消失、そのまま一気に最終章へとなだれ込む。

「太陽を克服した鬼」という立場で夢の切っ掛けを掴んだ竈門兄妹は結局、その力をあっさり捨てて人間に戻るという選択をした。もちろん、禰豆子が人間に戻ったのは無惨に取り込まれることを阻止するためであり、炭治郎の場合すぐにでも人間に戻らねば皆が危険な状況であったというのはある。ただそれは状況の作り方の問題でしかなくて、「致し方なかった」という論点ははっきり言ってズレている。

物語が、その選択として明確に「青い彼岸花」を却下したのだと捉えるべきであろう。

余談だが、夢による物語の救済は、常にご都合主義のレッテルと隣り合わせでもある。例えば人食いを懺悔している鬼を人間に戻すとか、痣者の代償(死)を帳消しにするとか、そういう救いの機能を青い彼岸花に持たようとするとき、それはご都合主義という「不自然感」を最小限に抑える工夫が同時に必要になることは留意しておかねばならない(もっとも私はその点で吾峠氏の技量を疑ってはいなかったが)。

ともあれ、鬼滅の刃は、一度でも殺人をした鬼は懺悔していても許されないという価値観を崩さなかった(珠世ですら地獄に行くことが204話の見開きタイトルで示唆されている)し、人ならざる力を手に入れた痣者の代償も、皆それを最後まで是とした。

これは「天空の城ラピュタ」が飛行石を放棄した価値観や、「鋼の錬金術師」が賢者の石や「神」を拒絶した価値観と似ているところがあるのかもしれないが、それならば、鬼滅の刃とは、8巻こそが真のクライマックスであり、それ以降は価値観の実践と、キャラクターごとの短編集という位置づけであると捉えるのがやはり妥当だと私は感じてしまう。

鬼滅の刃が青い彼岸花を活用しきらなかったことに対して私が不満を感じているのはどうしようもない事実だが、この不満は私が勝手に抱いているものに過ぎないという前提も強く理解しているつもりだし、煉獄杏寿郎という大好きなキャラクターを生み出し存分に輝かせた当作品に感謝の念は絶えない。発表された時代に合わせた「価値観の教科書」という存在は間違いなく有益なものだし、9巻以降のキャラクターとエピソードにも大きな感動を与えてもらった。「人の想いは不滅」というテーマを最後まで一貫して実践したことには素直に拍手を送りたい。

ただ、この作品を想起するとき、その完成度の高さゆえ、やはり私は考えてしまう。

珠世は本当に許されてはいけないのか。炭治郎だけ生き返ったのは何のためか。他の柱は生き残ってはいけなかったのか。人々が無惨のために命を散らした意味は何だったのか。嘴平青葉が青い彼岸花を研究し枯らしたのは何を意味しているのか。転生は、慰みに値するのか。

意味などないのだろうか。無惨はただの天災であり、これが現実なのだろうか。

未来に救いはあるのだろうか。

それは誰にもわからない。

それでも生きていくしかない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?