【劇評221】菊五郎の勘平、華やかな色気から沈潜する死への意識へ。

『仮名手本忠臣蔵』を観る、しかも、六段目を観る、そして勘平を観る。これは、歌舞伎の智慧の集積を観るに等しいと思う。

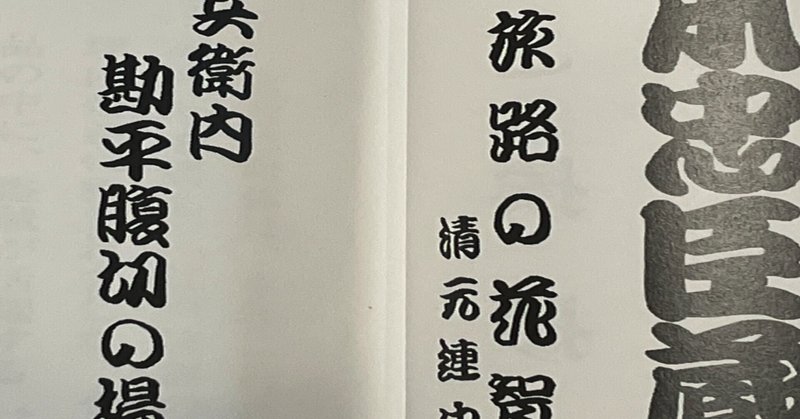

円熟の極みにある菊五郎が、六段目「勘平腹切りの場」を出した。

今回の配役は、菊五郎劇団を中心に、又五郎、東蔵、魁春が加わった一座で、現在のぞむべき最上の布陣だと言えるだろう。

菊五郎が早野勘平を勤めるのは、平成二十八年国立劇場以来だから、五年が経過している。

年月は日々私たちに変化を強いているが、菊五郎の巧みな芝居運びと台詞回しのよさは、五代目、六代目が完成させた型の美学をしりぬいているからだろう。

はじめから書いていく。

幕が開くと、猟師をいとなむ与市兵衛内に、この家にはそぐわぬふたりがいる。祇園の一文字屋の女房お才(魁春)と手代の源六(橘太郎)である。粋筋とはいえ、華やかな表の顔に暗い裏側を持った稼業。そのせっかちで、あさましい様子をちょっとしたやりとりで見せる。

さて、勘平の出である。

五段目、六段目と続けて出る場合が多いが、今回は、山﨑街道の暗い夜道を観客は観ていない。そのため、勘平は、闇の中での「事件」をまとって出なければならない。

千崎弥五郎に金を渡し、討ち入りの一味に加わりたい欲はあるけれども、自ら犯してしまった罪に心が沈んでいる。

ここから先は

799字

¥ 100

年々、演劇を観るのが楽しくなってきました。20代から30代のときの感触が戻ってきたようが気がします。これからは、小劇場からミュージカル、歌舞伎まで、ジャンルにこだわらず、よい舞台を紹介していきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。