シン・「多様性」考─現実に進む人類補完計画

「多様性」

その言葉が現代の印籠の如く威光を放つようになって久しい。かくさんもすけさんも、右も左も、葵の家紋で不届き者を成敗するように「多様性」の紋章で偏狭な差別主義者を断罪する。それを間違いと断定することは出来ない。多様性は僕も大変に重要なものだと思う。かのダーウィンも多様性が種の存続に大切だと言った。得体の知れぬ厄災に対して、単一の特徴しか持たなければ、その種は全滅しかねない。もしかすると近い将来、人類を絶滅の縁に立たせる病が流行するかもしれない。その際純粋な日本人だけが何故か病への抗体を持っていて、結果人類を日本人が救うことになるやもしれぬ。そのために、多様性は必要なのだ。いや、違う。我々は、未曾有の厄災への保険などという実利的な理由で多様性を守るのではない。

その多様性についておさらいしておく。Wikipediaではこのように定義されている。

多様性(たようせい)とは、幅広く性質の異なる群が存在すること。性質に類似性のある群が形成される点が特徴で、単純に「いろいろある」こととは異なる。 英語の多様性"diversity"の語源は、ラテン語ではdiverstiasに求められ、この言葉は、最初には、一致可能なものに反すること、矛盾、対立、不一致、といった消極的な意味を有したが、第二義的に、相違、多様、様々な形になる、という意味も併せ持っていた。17世紀になって、消極的な意味が失われ、現在のニュアンスになったとされている[1]。また、diversityとは、相異なる要素を有する、もしくはそれから構成される状態であり、そこから更に、異なったタイプの人々をあるグループや組織に包摂すること、とされている[2]。 (多様性ーWikipedia)

端的に言うと人間の多様性とは、世界(社会)の構成員たる人にいろんな違い(人種、特徴、指向など)が存在している状態で、それが認められる、或いは当たり前である状態のことである。この要約が正しいか自信はないが、僕はそう思っているしある程度共有される定義であると思う。

現代において多様性が重要な意味を持つことはもはや自明だ。名だたる大企業も、国も、こぞって多様性の旗を掲げている。「多様性 文部科学省」とググれば、文化、教育、性などあらゆる文脈で多様性について言及した提言が見られる。

先にも述べた通り、それは悪くない。ただ、多様性の印籠がそこかしこで掲げられる度、その真贋が曖昧になっているような感を禁じ得ない。多様性の言葉が何度も用いられる内に意味が曖昧に捉えられ、結果「多様性」の本質が失われつつあるのではないか。

そのことを強く意識されられたのは、皮肉にも「多様性と調和」をテーマに据えた東京オリンピックの、開会式を視聴している時だった。

特に違和感を持ったのは、白い衣装の子供たちが色とりどりの箱を並べて東京オリンピックのエンブレムを作る演出だった。

(https://popresso.com/box/ より)

なるほど、年齢やカラーの異なる子供たちが協力することをもって多様性の尊重を表しているらしい。上記のサイトでも述べられているが、おかっぱ頭は中性的な印象を受け、これはボーダーレスを表現していると捉えられる。

しかし、だ。

すごく薄っぺらい「多様性」だと思ったのは僕だけだろうか。

なぜか。それは推測するに、このパフォーマンスにおける子供たちが画一的で、没個性的だからだ。

ワンポイントだけ色の異なる、真っ白の服。一様な髪型......画一的な者たちがほんの些末な違いのみをもって国籍、性別、年齢など、「多様性」を表している。そのように演出されている。殆ど変わりの無い「多様性」。ここで多様性は差異を無くす方向性、つまり「ボーダーレス」な方向性を持って表されている。

ここで多様性の本質に立ち戻ってみると、この「多様性」が形骸化していることがわかる。何故なら、多様性は社会の構成要素に違いが認められ存在することにより成就するものだからだ。決して、違いを「違わなく」することにより成るものではない。出る杭は打ち凹みは埋めるというものではない。

くどいようだが、本来の多様性とは、ボーダーの存在を認め、互いに尊重することで成る。よって多様性の社会とは「違い」がモザイク状になって描かれるものである。その「違い」が増えれば増えるほど、つまり多様になればなるほど、そしてそれらが協調するほど、点でバラバラだった社会はまとまり、モザイクアートの様相を見せる。

「違い」と「違い」の境界を曖昧にした先に出来る絵は、確かに流麗で美しいかもしれない。しかし、そもそも思う。多様性は綺麗なものではない。それは大げさに言うと苦しみを伴うものである。内田樹は『サル化する世界』で日本の政治文化の劣化を国民皆がシンプルでわかりやすい解を求めたことによると述べ、以下のように続けている。

それ(日本の政治文化の劣化:引用者注)をもう一度豊かなものにするためには、苦しいけれども、理解も共感も絶した他者たちとの「気まずい共存」を受け入れ、彼らを含めて公共的な政治空間を形成してゆくしかない。(内田樹『サル化する世界』102頁 文藝春秋 2021/2/27)

「理解や共感」を「国や性別」に入れ替えてみるとわかりやすい。そもそも、違うことを受け入れ共存することは苦しく、少なくとも「気まずい」ものである。それを否定することは出来ない。よって、違いがあることを推奨する多様性への営みは苦しいものとなる。

まさに、もへもへさんの仰るとおりだと考える。この「多様性の不快性」を忘れたものたちが薄っぺらい「ボーダーレスな多様性」に走っているように思えてならない。(執筆を思い立ったのが突然で具体例に欠け申し訳ない。ご教示いただければ幸いです。)

上記のもへもへ氏のツイートをみて、自身も思うところがあったので引用させて頂いた。その際のツイートが以下のものだ。

この通り、多様性とはネガティブな、寛容の方向を持って成されるものであるというのが持論だ。全員が少しずつ不快を受け入れる。そうすることで平等に多様性は保たれよう。

全員が快くある世界などあるはずがない。どれだけ平等が大切だと説いたところで、人の好悪は変え難いものだし、その多様さはネットを見ていれば嫌でも痛感しよう。日本だけでもそうなのだ。世界は日本人が仰天するような、それこそワールドクラスの好き嫌いがあるに違いない。もし、誰かが(ある属性が)楽に流れたら、他のものも自分の楽な方に流れるだろう。それはいつか対立を生み、間違いなく誰かを害する。等価交換だ。奴隷制で栄える国の裏には奴隷にされ喘ぐ国があり、違法マンガサイトで喜ぶ人々の裏には弊害に悩む出版社や作者がいる。完全な賢者の石はなく、ただで真理の扉は開かない。どころか、不完全な賢者の石にされるのは、いつだって相対的に弱いマイノリティである。(要はマイノリティに対立のしわ寄せがいく)

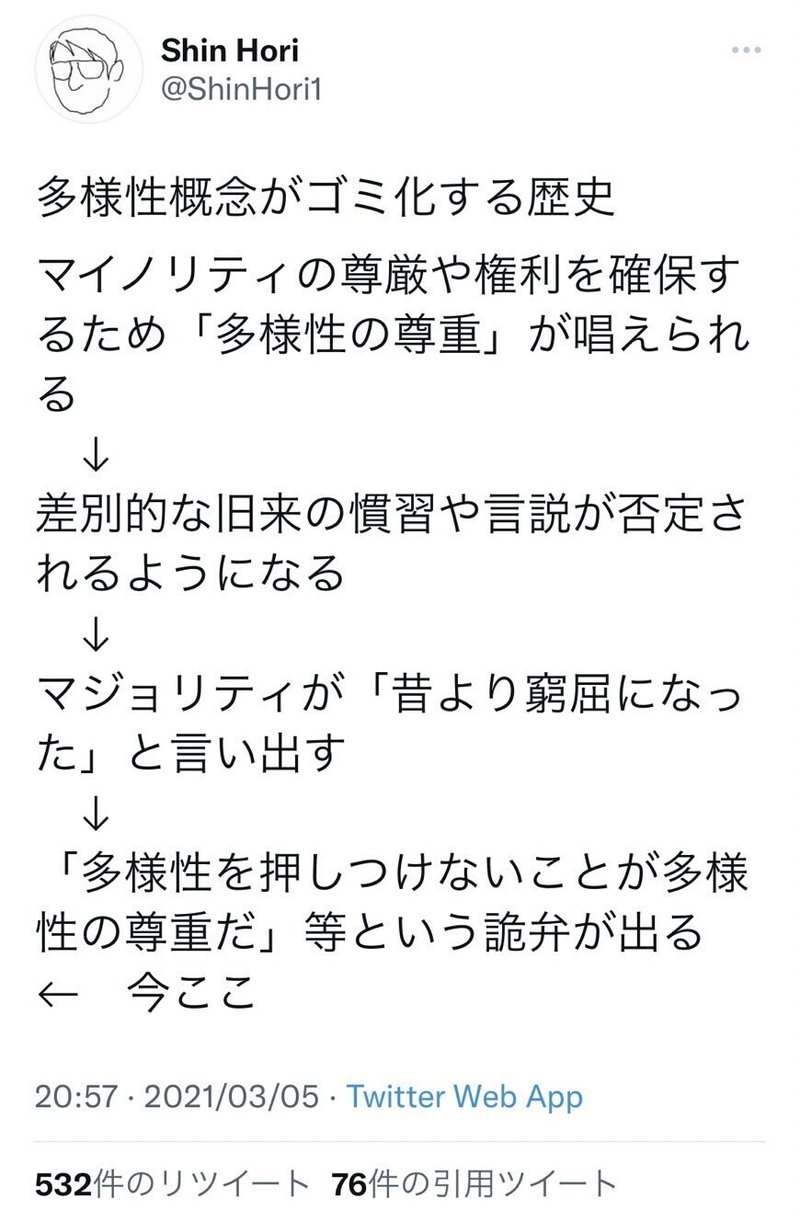

この「多様性のパラドックス」は実は2種類あると考えている。一つは上述のもので、もう一つは多様性の尊重を訴えつつマジョリティ的なもの(例えば旧来の慣習など)という多様性を構築する一要素を認めない矛盾だ。これはShin Hori氏の発言がわかりやすい。

ここで彼は、旧来の慣習や言説を多様性の一要素から排除されるべきものとする。「差別的な旧来の慣習や言説」とは、おそらく家父長制的文化のことだろう。しかし、差別性を持つか否かは多様性の一翼を担うに問題としない。多様性は、差異を持った集団が共存することが成立条件だからだ。

無論、僕も家父長制を望むわけではない。しかし、家父長制を望む者だけがその恩恵や代償を享受し、望まない者に押しつけない限りは、その存在は許容されるべきだと考える。先住民独自の文化を異国の論理をもって変えてしまえばそれは侵略である。同様に、多様性という論理をもってある文化を排除せんとすることも。それはまさに、結婚を出産を或いは改姓をあらゆる女性に強い、批判される現代の家父長制のなごりのようではないか。

氏の発言を批判した青識亜論氏に賛同し、付け加える意味で僕が引用したのが以下である。

我ながら中々うまく例えたと思うのは置いておいて、多様性は単一性の集積からなり、マジョリティ的なものもそのひとつであるということを忘れた者が頻繁に見かけられる。それこそまさに多様性概念がゴミ化している。今回は深くは触れないが、この第二のパラドックスも、多様性を美しく快適なものとする考えに立脚しているのかも知れない。彼ら彼女らにとって旧来的価値観は醜く不快なものであろうから。(以下にわかりやすく共感できた事例だけ載せておく)

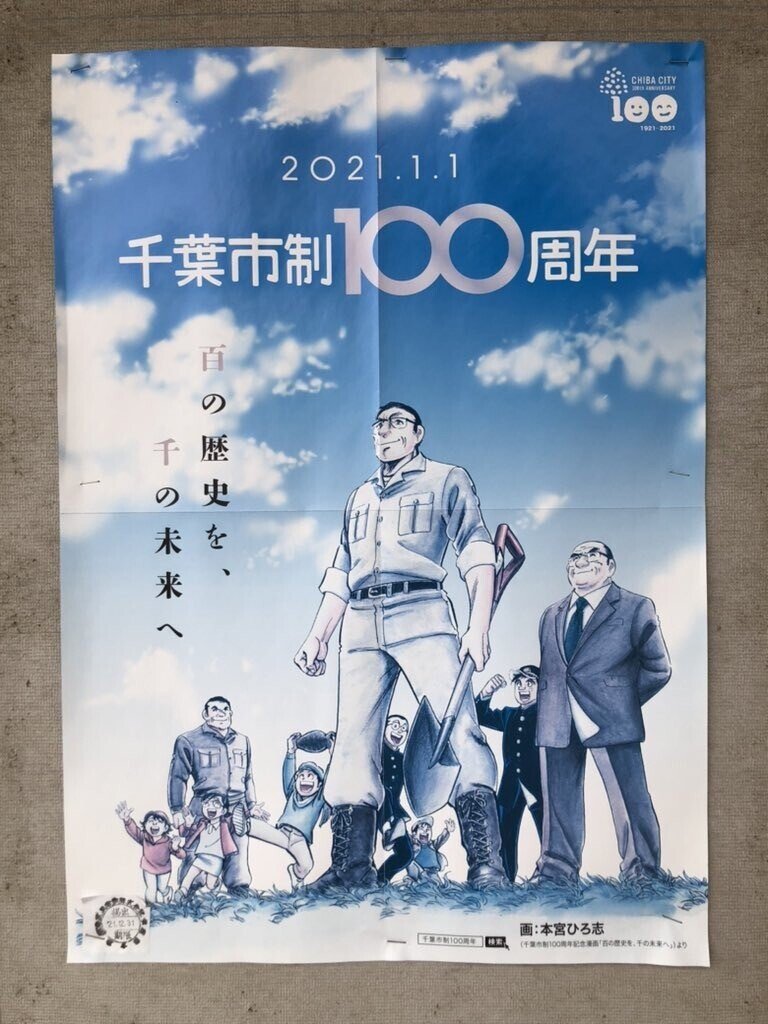

上の批判を批判し丹羽氏が以下のように引用した。

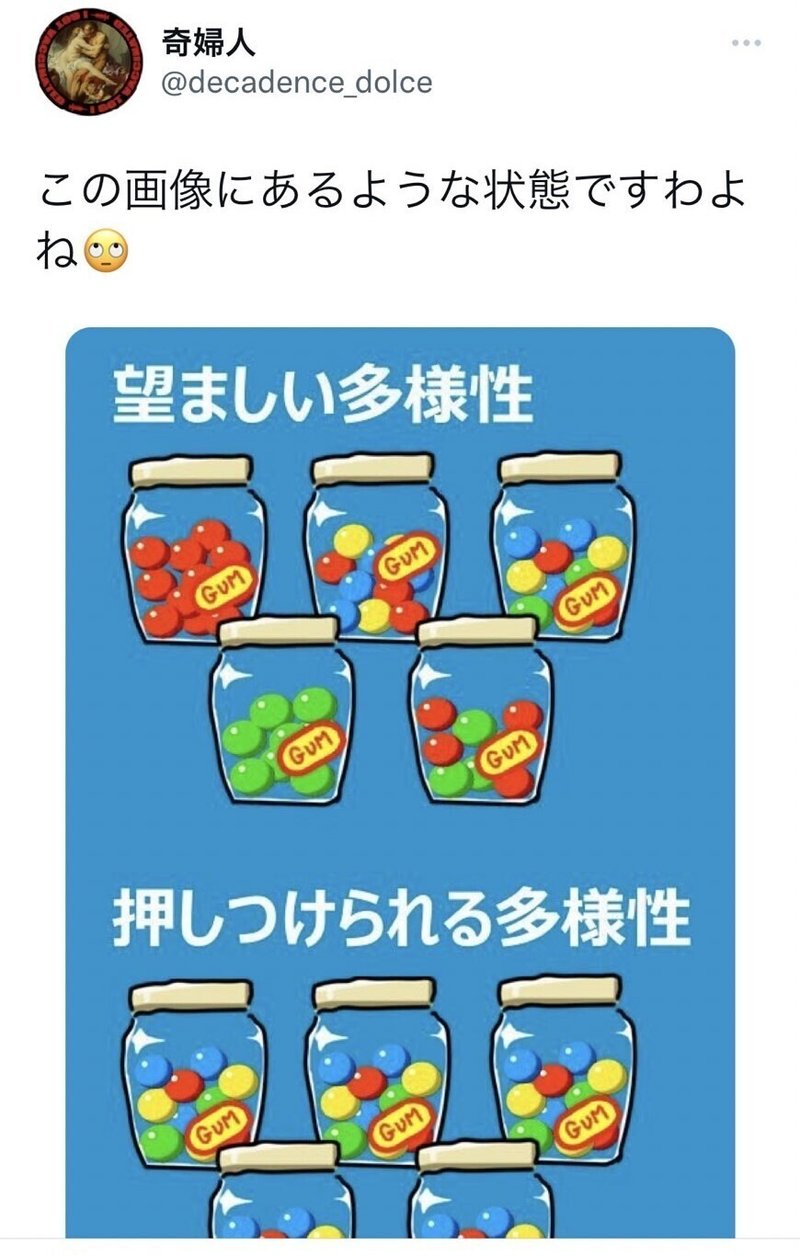

そして、さらに丹羽氏に同意する意図で貴婦人氏が画像とともに引用した。

この例は第一のパラドックス、第二のパラドックス双方に通じるものである。望むべき多様性とは単一性を内包した集団であり、よって集団の中の集団(世界にとっての国、国にとっての人種、など、画像でいう個々の瓶の内容)間に差がないことを目指すものではない。

少し話が逸れたので元に戻そう。

この春、エヴァンゲリオンの新作であり最終作が公開された。僕のエヴァ処女はエヴァンゲリオン新劇場版:序に捧げた。確か金曜ロードショーだった。あれからはや七年、ついにエヴァが終わる。これは観に行かなければならない。表現文化に携わるものとして、またかつてその映像美にスリルにミステリアスに、心を躍らせた一人として。

(Amazon prime video 「シン・エヴァンゲリオン劇場版」)

映画の感想を述べるたいわけでないので、簡単に結論からいうと、あまりわからなかった。しかし、それこそエヴァンゲリオンだ。そう、むしろ納得して帰った。

2週間後、アマゾンプライムでシンエヴァが公開された。驚いたのはさておき、早速二度目の視聴。少しづつわかってきた。そして、あるシーンがとても印象深く残った。

それは、シンジ君がゲンドウに「父さんはなにを望むの?」と問いかけるシーン。ゲンドウはこう答える。

「お前が選ばなかったA.T.フィールドの存在しない――全てが等しく単一な世界」

「他人との差異がなく貧富も差別も争いも虐待も苦痛も悲しみもない浄化された魂だけの世界」

「そしてユイと私が再び会える安らぎの世界だ」

A.T.フィールドは

アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』(EVA)に登場する架空のバリアの名称。正式名称はAbsolute Terror FIELD(絶対恐怖領域)。作中では“A.T.フィールド”と表記されていた。

とnumanというサイトの用語集では定義され、さらに以下のように述べられる。

そして、渚カヲル(EVAテレビシリーズ『第24話最後のシ者』より登場する美少年)によれば、ATフィールドは人間ならば誰しもが持つ“心の壁”であり、人類を含む全ての生命体が、他者を拒絶し自己の肉体や精神を保持する為に有する能力なのだという。

(numan 用語集 ATフィールド(えーてぃーふぃーるど)より)

亡き妻に会いたいという隠れた(しかし最も重要な)目的はさておき、ゲンドウは他人との差異がもたらす種々の苦しみから解放された世界を作るために心の壁を無くし、つまりA.T.フィールドを取り払い、万人が一体となる「人類補完計画」を遂行した。

シンジ君が父親やミサトさん、レイやアスカなど、他人との関係に苦しみ続けていたことは、エヴァを観た者ならわかると思う。そのわかりあえない苦しみ故に心の壁からの解放を望んだこともあったように記憶する。しかし、彼はそれでも、最後はA.T.フィールドの存在する世界――差異に満ちあふれた世界を希求する。

話を戻すと言って、360°回転させたように思えたかも知れない。ここで話は繋がる。

多様性を無くす方向性をもった「多様性」。人種、性別、生まれ、等々。それらは個人を個人たらしめる一つのアイデンティティであり、心の壁に等しい。

それら「違い」と折り合いをつけてゆくことは大変な苦しみを伴うものである。何故なら、自分は「違う」から、完全に理解することは叶わないからだ。それは他者の心を完全に理解することは出来ないことと同様である。

だから、違うからわからないから苦しいからと全てをひとつにする。そうすれば皆同じで、だから理解出来ない故の苦しみや葛藤はない。だからボーダーレスな「多様性」を目指す。そのような、「多様性」というLCL溶液のもと全てに帰せんとする思想は、差異を生み出す心の壁を取り払い、混然一体とならんとする、現実に進む人類補完計画である。

貧富も差別も争いも虐待も苦痛も悲しみもない世界。確かに素晴らしい世界だ。しかし、そのためにそれぞれのアイデンティティを無くしてしまっては意味が無い。思うに、シンジ君は、完全にわかり合えず、苦しくとも、それでもレイが、アスカが、ミサトさんが、それぞれの違いがそれぞれ大切だったから、心の壁の存在する世界を選んだのだ。同じように僕たちは、あらゆる文化を、人を、大切に思うからこそ多様な世界を望む。例えそこに多少の苦しみが伴おうとも―その、多様性の本質を忘れてはならない。

多様性は既に約八十億の多様性が存在する。新しい「多様性」はいらない。想像してみよう。自分も多様性を成すひとつだ。別のひとつが「多様性」の名の下排されたとき、次が自分でない保証はない。だからというものではないが、「わからない」を寛容しなければならない。そうすれば皆平等に苦しく、平等に存在していられる。それが多様性に繋がると僕は信じる。

創造より想像を。そして寛容を――それが僕の多様性・考だ。

【追記:2021/10/21】

神崎さんがとても良いことを仰っていたので。

「自分の萎えは誰かの萌え」

とてもいい言葉だと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?