ミシェル・ティー

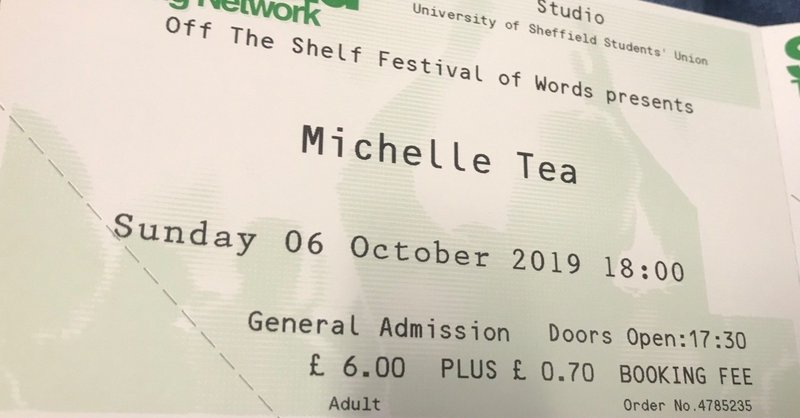

作家のミシェル・ティーの講演を聞くため、シェフィールド大学に行ってきた(シェフィールド大学はOff The Shelfという名前で、あらゆる作家や映像作家を呼ぶイベントを開催している)。

ミシェル・ティーの作品を初めて読んだのは今年の冬だった。『ヴァレンシア・ストリート』は近くの図書館になく、わざわざ取り寄せてもらった。グーグルで「ヴァレンシア・ストリート」と検索すれば、私のブログが1ページ目に出てくるぐらいだから、そんなに知られていないのかもしれない。こんなクールな本があまり知られていないなんてもったいない。

パンクで、クィアで、フェミニスト。ミシェル・ティーが出会った女性たちを描く、小説ともメモワールとも言えるような本だった。確かに彼女が経験したことなのだろうけれど、出来事との距離の取り方が絶妙。

わたしたちの人生はすばらしい物語になりうる。自分自身の語りの筋道に寄り添いすぎなければ、きっとなおさらそうなるはず。(西山敦子訳p.10)

ミシェル・ティーはそう書いている。

シェフィールド大学の洒脱なフロアに現れたミシェル・ティー本人も、知的でパンクで格好良かった。厚いブロンドの髪とタトゥーにおおわれた腕。

目立つ格好じゃないのに、惹きつけられる雰囲気のある人。私は彼女の格好を真似したければできるかもしれないけれど、纏う雰囲気は絶対に手に入らない。『ヴァレンシア・ストリート』に書かれていたことは決して「明るい」ことばかりじゃなかったけれど、「かわいそう」みたいな感想の入る隙間なんてない本だった。そんな本を書いた人だ。

そしてミシェル・ティーは話した。労働者階級の文化、クィア・カルチャー、フェミニズムを書き、大学には行けなかったけれど自分で書き方を得、バンドを組んでツアーに出かけていたこと。ある大学からCreative Writingを教えてほしいとオファーを受けたけれど、学位がないと伝えたら給料を払えないと言われたこと。それでも、自分の書きたいことはアカデミズムの外に、ワーキングカルチャーの中にあること。息子を育てながら、自分の中にもジェンダーに基づく偏見があったのだと気が付いたこと。

「息子がピンクのものを身に着けていたら、会う人が『彼女』と呼ぶーどっちでもいいんだけどーで、男だと気が付くと『ごめんなさい!』って謝るの」

「私は息子がどうしようと構わない」

「フェミニズムは、シス女性や白人女性だけのものじゃない」

「スクリーンを見つめていないで、手を動かしなよ。私は今でもzineを作ることが好き」

サインをお願いしたら、本に印刷されていた自分の名前にさっさと二重線を引いて、To Haruka Michelle Teaと書いてくれた。最高にかっこいい人だった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?