将棋の本レビュー#1

こんにちは、ハルネイです。

久々の投稿です。投稿がなかなか習慣にならず、、細く長く継続していきたいとは思っているのですが、かなりあいだが空いてしまいました。

久々の投稿は、趣味である将棋の本のレビューを書きたいと思います。

将棋は指すのも・見るのも好きですが、自分が思うように、強くなっていかないということがあります。将棋を始めて、まずわかりやすい目標というのが、「初段」かと思うのですが、私自身まだ、初段まで達していないです。残念ながら。。でも、将棋はやはり好きなので、細々と続いています。

そんな私が棋書(将棋の本)をレビューするのはどうなの?と、自分でも思ったのですが、私のように初段手前で足踏みしてる方って結構あるあるかと思うので、初心者の方にもわかりやすい言葉で紹介していくことをモットーにやっていけたらと思います。よろしくお願いいたします。

前置きが長くなりました。

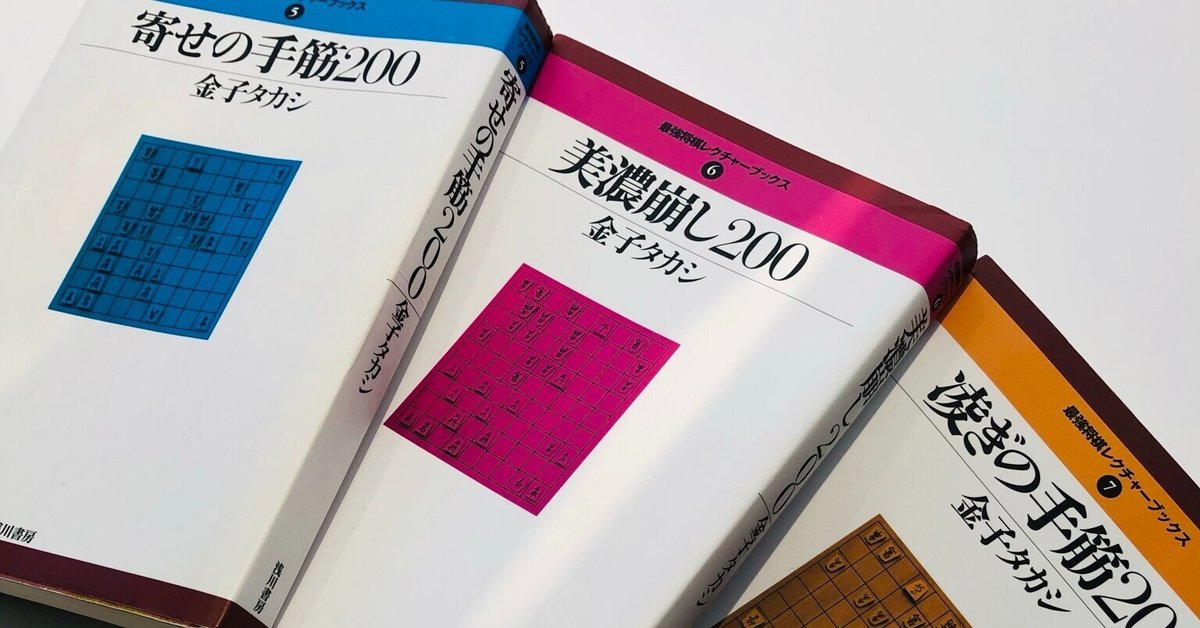

将棋の本レビュー#1 「寄せの手筋200・美濃崩し200・凌ぎの手筋200」

3冊とも同じ著者(金子タカシ)の本で、同じシリーズの本のため、まとめてレビューをしていきたいと思います。3冊とも「200」という数字がついてますが、200問答あるという意味です。将棋は、序盤→中盤→終盤という流れで進んでいくゲームですが、この3冊は主に終盤で良い手を指すための練習をする問題集と考えてよいかと思います。

そして、この3冊のなかで、まず取り組むべきなのが、「寄せの手筋200」だと思います。問題によっては初心者では全然解けないような問題もあります。私も初心者のころからこの本で勉強をしてますが、始めのころは本当にまったく解けませんでした。。でも、いいんです!答えを見て、へーーとなれば、それでいいと思います。将棋で相手の王様を捕まえにいくことを"寄せる”といいますが、寄せる方法には、ある程度パターンがあって、「寄せの手筋200」の構成もパターンごとに章分けしてあります。まず、どのようなパターンがあるのかという事がわかるだけでも、"寄せ"を考えるときの羅針盤になると思います。

「美濃崩し200」は、相手の美濃囲いという囲いを(美濃だけではなく銀冠まで載ってます)崩すという事に特化して、書かれている本です。将棋には他にも矢倉や穴熊といった囲いがありますが、かなり的を絞った本ですね。少しだけ専門的な話になりますが相手の囲いが美濃囲いということは、相手が振り飛車をしている状況が大半を占めると思うので、振り飛車を相手にする機会がある方にとっては、やはり有益な本かと思います。

「凌ぎの手筋200」は、凌ぎにフォーカスして書かれた本です。相手の攻撃に耐えることを、将棋では"受ける"とか"凌ぐ"とかいいます。でも、まずこの本を読む上での注意点は、「かなり難しい」です!先述の「寄せの手筋200」に比べて結構難しいです。私は将棋を始めた頃、この本を解こうとして挫折してます。将棋を始めたばかりときは、この本はまだ、必要ないと私は思います。難し過ぎます。でも、初段近くなってくると、やっぱり凌ぐ技術って必要になってきます。将棋で凌ぐ手というのは、見えずらいものらしく、やはり鍛えないといけないとは思うのですが、少しずつ私はこの本で勉強をしています。。初心者でも解きたいという方もいると思うので、「凌ぎの手筋200」のなかで"基本""応用"と問題ごとに書いてあります。まず、"基本"の問題を、少し考えてみて分からなかったら答えをみて、へーそうやるんだーで、いいと思います。

以上、簡単にレビューしてみました。私も、将棋がすごい強いわけでは無いので、こんなレビューをするのはアレなのですが。。

将棋の終盤で、お困りで将棋の本を探しているという方の少しでも参考になれば幸いです!

最後までお読み頂きありがとうございます。 有益な情報を発信できるよう、頑張っていきます!