将棋の本レビュー#2

こんにちは!連日雨空が続いていますね、早く梅雨が明けてほしい。

本日は、将棋の本のレビュー#2をしていきたいと思います。前回の将棋の本レビューでは「寄せ」についての本を紹介したのですが、

今日は手筋・次の一手についての本を紹介したいと思います。手筋はある局面ではこういう手を指すと有利になるよねー!という手のことで、将棋中継などで解説している棋士がよく、指された手をみて「"手筋"ですねー」と言ったりします。これはこの局面ではその手ですよねー!という意味になります。

将棋を始めて間もないころ、将棋ってあまりにも選択肢が多すぎてどんな手を指したらいいのか?と思って苦しかったのを覚えています。全部の選択肢について、こうしたらどうなるかを一つ一つ考えていくとあまりにも膨大ですぐ持ち時間を使い切ってしまいます。そこで有効な選択肢をある程度選別するためのものが手筋を勉強する意味だと私は思っています。絞った選択肢の2、3個の中から一手を決めるという流れで将棋を進めます。

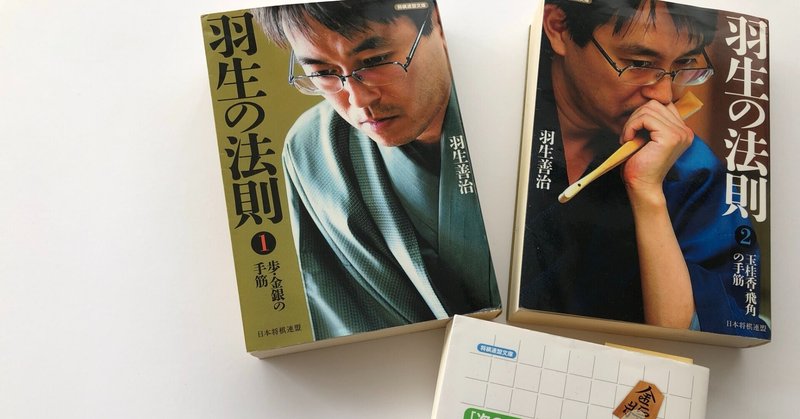

私が手筋を学んだ本はこの2冊↓↓

羽生先生の「羽生の法則」という本です。この本はそれぞれの駒ごとに手筋が紹介されています。羽生の法則1では歩・金・銀の手筋がまとめられ、羽生の法則2では玉・桂・香・飛・角の手筋がまとめられています。手筋のなかで一番使う頻度が多いのは「歩」の手筋だと思います。まず羽生の法則1から始めてみるのがおすすめです!

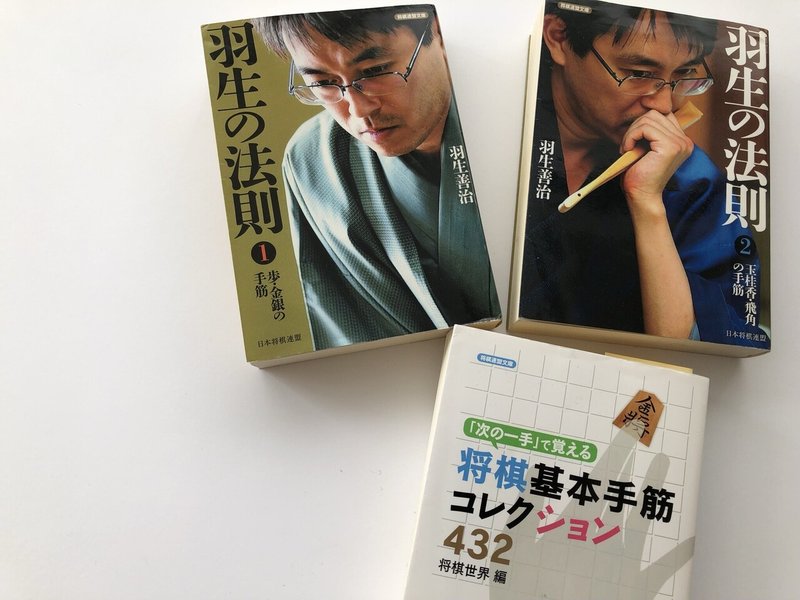

そして手筋をある程度学んだあとに、実際の局面で具体的にどのように表れるのか?よさそうな手はないか?良い手を導きだせるか?を訓練するのが次の一手問題かと思います。私が日ごろ解いている次の一手の本は↓↓

難易度的には結構難しい問題も多いのである程度考えて分からなければ答えを見て、「ふーーん・へーー・こうするものですかーー」でOKだと思います!繰り返し解いていくと「こんな局面だとこうしてたなー」っと何となく感じるようになってきます。そうなれば自分の実践でも活かせるようになってくると思います。

最後までお読み頂きありがとうございます。 有益な情報を発信できるよう、頑張っていきます!