実技2【過去問私的解説&ヒント】第53回気象予報士試験

ここでは独学で実技試験を突破した晴野が、令和2年1月の第53回気象予報士試験の実技 2 を「私・晴野だったらこう考えるよ!」という内容でお伝えします。

問1(1)まで無料で公開しております。

出版社が出してる「過去問解説」とは違い、「晴野的過去問解答までの道のり」を私一人で書いており、誰かの監修は受けておりません。

私の考え方が必ずしも正解とは限らないことをご了承の上、ご利用ください。

もしあなたが第53回気象予報士試験の問題と解答をお持ちじゃなければ、まず気象業務支援センターの「気象予報士試験・問題と解答のダウンロード」でダウンロードしてください。

(過去5年分の試験問題と模範解答をダウンロードできます。)

では早速やってみよー!

問1:まずは実況を理解する

【問題文】

7月18日。

季節感もイメージします。

問1(1)日本付近の気象概況

【問題文】

③と⑤は16方位

⑥は図2の等値線の値

⑧,⑨,⑩は10種雲形

④,⑧,⑨,⑩は漢字

で、答えます。

【穴埋め問題文】

地上天気図によると、佐渡付近に中心気圧が( ① )hPaの低気圧があり、( ② )ノットの速さで( ③ )へ進んでいる。

佐渡付近の低気圧の中心気圧は①「1006」hPa。

この低気圧は、②「10」ノットの速さで ③「南東」 へ進んでいます。

【穴埋め問題文つづき】

中国大陸から山陰にかけては、( ④ )前線の記号で表示された梅雨前線がのびている。

④は「停滞」前線。

【穴埋め問題文つづき】

850hPa相当温位・風12時間予想図によると、この前線付近の朝鮮半島上空では、850hPa面でおおむね( ⑤ )の風が吹き、( ⑥ )K以上の高相当温位域になっている。

トレーシングペーパーで前線を描いて、850hPa面の天気図に重ねるとわかります。

④の停滞前線付近の朝鮮半島上空では、おおむね⑤「西」の風が吹いており、⑥「345」K以上の高相当温位域です。

等相当温位線は3Kごとです。

▶︎850hPa相当温位・風予想図の読み方

【穴埋め問題文つづき】

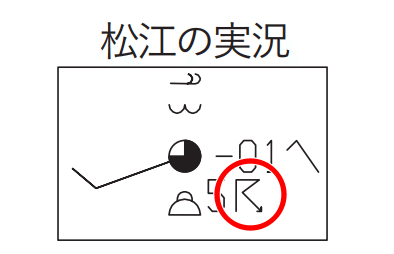

梅雨前線に近い松江では、全天を8とした全雲量が( ⑦ )であり、( ⑧ ),( ⑨ ),( ⑩ )が観測されている。過去天気として( ⑪ )が報じられているが、前1時間内に( ⑪ )はない。9時の天気は( ⑫ )である。

全天を8とした場合、松江の全雲量は⑦「6」。

▶︎用語集「全雲量・記号」

⑧,⑨,⑩の答えは、次の3つ。順番はなんでも良いです。

積雲

高積雲

巻雲

他の雲記号についてはこちら↓

▶︎用語集「雲の記号」

また、過去天気として報じられているのは⑪「雷電」です。

実況されている9時の天気は、雲量6より⑫「晴れ」。

※雲量と天気の表現

(雲量8分量だと、下↓のようになります。)

【穴埋め問題文つづき】

気象衛星画像で佐渡付近から福島県にかけてと黄海にみられる雲域は、赤外画像で白いことから、雲頂の( ⑬ )が低いことがわかる。また、可視画像でも白く、( ⑭ )がみられる。よって、これらの雲域は積乱雲と判断される。

赤外画像で白いということは、雲頂の ⑬「温度」が低く

可視画像で白く何がみられるのかというと… ⑭「凹凸」です。

凹凸、ありますよね? 対流雲がボコボコ成長した感じです。

【模範解答】

①「1006」, ②「10」, ③「南東」

④「停滞」, ⑤「西(西北西)」, ⑥「345」

⑦「6」, ⑧「積雲」, ⑨「高積雲」

⑩「巻雲」, ⑪「雷電」, ⑫「晴れ」

⑬「温度」, ⑭「凹凸」

では次!

ここから先は

¥ 300

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?