【解説】「ドローにパワーがあるデッキ」と「ドローが得意なデッキ」

ドローカードの差し込み方の一要素についての考察です。

「ドローにパワーがあるデッキ」とは

ハースストーンではどんな目的でドローするでしょうか?特定のカードにアクセスするため、横展開し続けるため、その他いろいろあります。

ここで「ドローにパワーがある」条件を考えます。箇条書きにすると…

(1)組み合わせて強さを発揮するカード群が複数ある

(2)コストが下がっていくカードが存在する

(3)ハンドからの大きな打点が見込める

(4)OTKデッキである

(1)の代表はミラクルローグでしょうか。大量ドローすること、一枚で一枚ドローするカード、どちらも強い動きに繋がっていきます。

やや古い例ですがバーンメイジも該当します。呪文ダメージ+のミニオンとダメージ呪文がそれぞれ複数存在し、デッキを掘っていくことで各カードに高いパフォーマンスを発揮させることが出来ました。

凱旋 25.0.4 レジェンド1位 Casie’s ミラクルローグ | BeerBrick Hearthstone

招待状 19.4.1 レジェンド1位 Monsanto's バーンメイジ | BeerBrick Hearthstone

凱旋 レジェンド1位 Norwis's 祝福プリースト | BeerBrick Hearthstone

(2)には異端デモハンの剛腕の復讐者が該当します。序盤の展開に加え、0コストになったミニオンを叩きつける動きは強力ですね。では異端デモハンほどの強さではないにせよ、トーテムシャーマンやパラディンもここに入るでしょうか?

フェス 26.2.2 異端デーモンハンター | BeerBrick Hearthstone

烈戦 22.4.3 レジェンド8位 Bequiet's 獣ドルイド | BeerBrick Hearthstone

(3)は凍気デスナイトや連続クエストのハンターやアルタラックのバーンシャーマンです。ミニオンで削って大火力で締めるデッキは、ゲーム後半からのドローにも大きな意味があります。

フェス 26.2.2 凍気デスナイト | BeerBrick Hearthstone

フェス 26.2.2 レジェンド2位 Judgement’s アグロメイジ | BeerBrick Hearthstone

烈戦 22.6.1 レジェンド1位 バーンシャーマン | BeerBrick Hearthstone

凱旋 25.4.1 レジェンド11位 XLクエストハンター | BeerBrick Hearthstone

(4)は(3)と違い特殊勝利も含めた純粋にパーツを集めるデッキを指します。現在のレジェンド・フェス環境では存在しませんが、昨年度末のドルイドがこれに当たります。また、一昨年のOTK環境は脳裏に焼き付いていますね。

凱旋 25.4.2 レジェンド1位 Levik's クエストドルイド | BeerBrick Hearthstone

ナスリア 24.4.3 レジェンド1位 maxiebon1234’s イノシシプリースト | BeerBrick Hearthstone

風集う 21.6 レジェンド1位 JAlexander’s ワイヤーローグ | BeerBrick Hearthstone

風集う 21.3 レジェンド22位 ohtani3's クエストOTKデーモンハンター | BeerBrick Hearthstone

これらの(1)~(4)の要素は一つのデッキが一つまで帯びるということではなく、複数持つことも多いです。例えばミラクルローグであれば、走り書き速記者が(2)の要素を担い、場所無しでもある程度戦える理由の一つになっています。さらに、ドラカが入っていた頃なら(3)なデッキだったとも言えます*1。他にはバーンシャーマンの稲妻使い土砂崩れや異端デーモンハンターのサセーノコンボも、一つのデッキがドローを重ねる複数の根拠を持っている例です。

「ドローが得意なデッキ」とは

ドローが得意なデッキとは、一つには、強力なドローソースが無理なく入っているデッキのことを指します。

「強力な」とはマナ効率が高かったり、別の効果と合わせてマナレシオの良いドローカードのことで、フリジダラ、グレイヴター、サマー・フラワーチャイルド、ボリュームアップ、墓堀り、先見の冥、キョメーター、災運の陰風など、過去のカードならマルチキャスター、現地連絡員、ドレッドリッチタムシン、狂瀾怒濤などです。解凍や法螺貝の響きは単純にカードが弱いのでデッキに入らない訳です。

「無理なく」とは構築をあまり歪ませず、テンポロスも少なく、マナカーブも出来るだけ整っている状態です。フリジダラは単体でそうですし、メイジの武器+ボリュームアップや、便利カードとして自然とイリダン党の予習とフェレリンが入るデモハンにとってのグレイヴターも該当します。また、ドレッドリッチタムシンは3点AOEとデッキに3/3のインプを埋める効果によって色んなデッキに採用出来たわけです。逆に万雷の拍手や先見の冥などは、真価を発揮するには相当デッキを工夫する必要があり、無理なくデッキに入るカードとは到底言えません。

よって、現在のレジェンドフェス環境に置いてドローが得意なのは凍気デスナイト、デモハン、メイジ等になりますね。(フリジダラはレジェンドであり一枚しか入らないのでその点凍気デスナイトは微妙なラインですが)。また、気色が違いますがミラクルローグも該当するでしょう。

また、「ドローが得意」とはただ〇枚引くと書かれているカードがふんだん含まれていることだけを指しません。

降雪の守護者はインコと合わせた連打で、テンポデッキを封殺したり、確定除去を持たない相手を押し込んだりしていた印象が強いですが、バーンシャーマンにおいてはそれらに加えて、時間稼ぎという役割も担っていました。というのも、降雪(あるいはインコ)が除去された場合も相手の盤面を止めたことには変わりありません。つまり、ターン開始時の1ドローと最大マナ+1を得れます。土砂崩れやヒーローカードブルカンといったカードを、凍結を挟みながら打ち込んでいくと自体が疑似的なドロー行為なのです。ダークムーンのバーンメイジには存在しなかった強みですね。

このことは現在のデッキの考察にも役立ちます。例えば、凍気デスナイトのフロストワームの憤怒ですが、昔のデスチラー/氷河の前進の形の方が、今の卵/骨髄コントローラーの形より使いこなしていたと言えるわけです。また、ナスリア城のレナサルヒロパメイジが戦えたのに比べ、レジェンドフェスのコントロールメイジが弱いのは、ヒロパを育てた上での能動的なフィニッシュや、大魔術師のルーンのようなちゃぶ台返しもなく、ブリザードやアリバイといったターンスキップを生かせていないことが要因の一つというわけです。

盤面一辺倒のデッキについて

ところで、不浄デスナイトやトーテムシャーマンの貪欲な道化師などはどういう立ち位置なのかということですが、継戦能力を確保しているだけだし、継戦能力の確保は(1)~(4)のような「ドローにパワーがある」という要素と言えないと考えています。というのも、ドローがあまり入っていなくて強かったデッキとして、荒ぶる大地の強者たちの秘策パラディンやコントロールプリーストが思い浮かびます。

大地 20.2 レジェンド1位 CaelesLuna’s 秘策パラディン | BeerBrick Hearthstone

大地 20.8 レジェンド1位 Gaby's コントロールプリースト | BeerBrick Hearthstone

盤面を作るにせよ抑えるにせよ、一枚一枚のカードが強力であるならば、あるいは発見の質が二重の意味で高いならば、ドローカードを差し込む必要がありません。

それは別として、血の渇きや墓場の力は(3)、ギガントーテムやロードマロウガーが(2)に入るのではないかという意見もあると思います。しかし、前者についてはAOE連打や盤面を掌握されたときに弱い点、後者は盤面にさわる手段の乏しさによる不利トレードを受けやすい点や先に顏を詰められる展開が頻発する点から、ともにドローにパワーがある根拠と胸を張って言うのは難しいように感じます*2。

このことはピュアパラディンにも関連しています。キョメーターはスタッツも良くヒカリエイをピンポイントでサーチ出来るので別ですが、ジターバグはあまり強くありません。引いても引いてもぬるい横展開しか出来ないからです。

例えば、聖典パラディンであれば、サルヘトの群れや初級エンジニアによるデッキサイクルは、熱狂する火霊術師やほうき→(1)、聖典関連や敬虔な生徒→(2)、ペン投げ野郎→(3)、に繋がっており非常に有意義なドローと言えました。そのうえで序盤からの展開もあり得ました。

魔法学院 18.4 レジェンド2位 meltcici's 聖典パラディン | BeerBrick Hearthstone

総じて、盤面偏重のデッキはドローにパワーが高いとは言い難いのです。

実践編

デッキ構築で遊ぶ場合、いかに(1)~(4)の要素一つ一つについて濃度を高めるか、いかに(1)~(4)の要素を複数含ませるかが重要だと考えます。

デッキの基盤としてデザイナーズコンボ(溝の中でも前のめり+影の眼球など)やパッケージ(ハンターの魔力関連やウォリアーの複数種族シナジーなど)を据えた後、どのような展開で勝つかを想像しながら、それに合う強いカードを順にいれていきます。さいごに、環境の早さや全体のマナカーブや「ドローのパワーの高さ」を勘案して、序盤のカードとテックカードとドローカードの割合を調整します。「ドローのパワーが低めである」と判断したなら、スノーボールルートを厚くするために序盤の動きを増やす。あるいは「ドローのパワーが高い」が組み合わせて使うカードが多いので、中盤の動きを引き締めるためにポン置きパワカの採用を検討する、などです。

既存のデッキの微調整についてもこれまで説明したことが役立ちます。ピュアパラディンだったらキョメーター、ジターバグ、アダールの手と「ドローが得意」な方だし「ドローにパワーがある」方でもないし、これ以上リソースを厚くする必要はないだろう、といった具合です。

また、インプウォロに呪い要素を入れるのは、序中盤の安定性を犠牲に、(3)を根拠に「ドローのパワーを高める」チューニングだという言い方も出来ます*3。

過去の例ですが、ストームウィンドのミニセットで月明かりの導きが追加されても、アグロ挑発ドルイドにこのカードは入っていませんでしたが、アルタラックが来て、アグロドルイドがフロストセイバーの長と本影のフクロウという0コスト二枚看板を操るようになってからは、月明かりの導きが採用されるようになりました。

風集う 21.6 レジェンド1位 Otsuna's アグロ挑発ドルイド | BeerBrick Hearthstone

烈戦 22.4.3 レジェンド8位 Bequiet's 獣ドルイド | BeerBrick Hearthstone

また、「ドローが得意なデッキ」でしかないものを「ドローにパワーがあるデッキ」と錯覚している場合が最悪です。そのデッキは事故率も低くもっともらしい動きが出来ますが、そんなに勝率が出ません。そして、負けのほとんどが相手の上振れに感じるという状況に陥ります。かく言う私も何回もこの落とし穴にはまっています。

ただし、ドローがそれほど必要でもないデッキ、つまり発見多めのコントロールや超前寄せのアグロデッキの場合はまた別の論理でデッキを考えましょう。

音響黙示録のドロソミニオン

音殺しのマガサはどんなデッキに入るでしょうか?効果が強すぎてスペル少なめのデッキなら何にでも入るかもしれませんが、(1)~(4)の要素は呪文が絡んでいることが多いのでこのカードは絶妙に使いにくいでしょう。

強いミニオンがそれほど存在しない現在のカードプールだと武器、場所が強いヒーローでの活躍を予想しています。となるとデスナイト、デーモンハンター、ハンター、ウォリアーでしょうか。デモハンとウォリアーは奈落のベーシストによって(2)の要素を得ましたね。

他には、呪文を海獣化とアズシャラの庭園だけにした、ハンドバフ(動物園)ドルイドとか出来ないかなあとか考えています。

もしこの先、ブランアヌブレカンアスタラーのようなミニオン(と武器と場所)だけで完結するOTKが出現すれば、このカードは真っ先にデッキに入るでしょう。

もしかすると、レナサルと弱い呪文(相手に投げつける前提)を入れたミルデッキなんかもありえるかもしれませんね。

グリムトーテムのぶち壊し屋はどうでしょうか?音殺しのマガサ以上に武器が重要なのでやはりデスナイト、デモハン、ハンター、ウォリアーでの採用が考えられます。このミニオンの場合は呪文もデッキに問題なく採用できるので、マガサを入れる場合より「ドローにパワーがあるデッキ」に仕立てあげやすそうです。

ただし、このミニオンの効果を安定して発動させるには多めに武器を入れるか、武器サーチをいれることになるはずなので、構築に歪みを生じさせるカードでもあります。あるいは454テンポ出しも辞さない構成か。

デッキを掘る強いモチベーションが出てくれば、楽器技術者→装備しない前提の武器→グリムトーテムのぶち壊し屋というパッケージが、ある程度テンポを保ちながらドローできるとして、見ることになるかもしれませんね。

余談1 シャドウバース

ちなみにシャドウバースの場合は事情が異なります。シャドウバースはあるテーマに沿ったカードでデッキの枠をかなり、時にはほとんど埋めることになるので、ドロソを入れるかを迷う余裕がないことが多いです(あるいは汎用ドロソはいれる前提か)。

ただし、カードパワー自体はクラス間で同等になるように調整されているので、どのクラスのどのテーマのデッキも「ドローのパワー」はある程度保証されています。運営の匙加減により「ドローにパワーがあるデッキ」が「ドローが得意なデッキ」な時強いという感じです。

現在の学園環境だと、葬送ネクロと機械学園ネメシスの差や、ディスカドラとエルフの差を見てみれば分かります。

余談2 着想

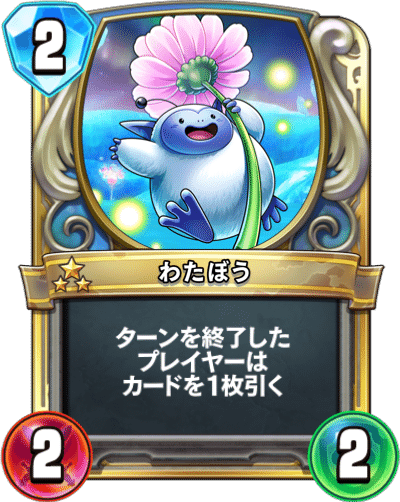

この記事はドラゴンクエストライバルズの3,4弾における、魔法陣ゼシカVS反転ククールのわたぼうの扱いから着想を得ました。

OTKも可能な魔法陣ゼシカに対して、反転ククールは回復も得意でかなりのバーストダメージも狙えるが、OTKまでは出来ないので、ゼシカ側は可能な限りわたぼうを生かす方針だったのに対して、ククール側はある程度ハンドが整ってからは積極的に、自分のわたぼうでも自壊という形で処理するというのが、基本的な立ち回りでした。

このことから「ドローのパワー」の差という形でデッキを考察する発想を得ました。

※お読みいただきありがとうございます

質問 ご指摘 賛成 反対 コメントなんでも受け付けております

*1:さらに言うと、掘り切る勢いでデッキを回すことからアスタラー影隠れの再現性が高く、コントロール相手限定で(3)のデッキとも言えます

*2:これらのカードが単キープする程のカードでもないということもあります

*3:もちろん呪い要素を入れるか否かは、他にいくつかのメリットデメリットがあるのでそう単純でもないですが

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?