【地域連携】家族介護者教室登壇のご報告

こんにちは、都市型地域医療研究所の小原です。

今回はホウカンTOKYOクリニック院長の芳賀が地域包括支援センター主催の勉強会「家族介護者教室」に講師として登壇をしてきましたので内容の一部をご報告していきます。

通院を拒否する高齢者にどう対応すればいいか~専門医が答えます~

ホウカンTOKYOクリニック院長の芳賀です。昨年ホウカンTOKYOクリニックを始めた当初の経歴は内科10 年、精神科10 年病院で働いてきました。そのため、地域医療のことは分かっていませんでした。皆様のお力を貸していただきこの1年、地域医療を行うことができました。ありがとうございます。

現在ホウカンTOKYOクリニックでは、毎週40~ 50 人の患者さんを元気に診療させていただいております。

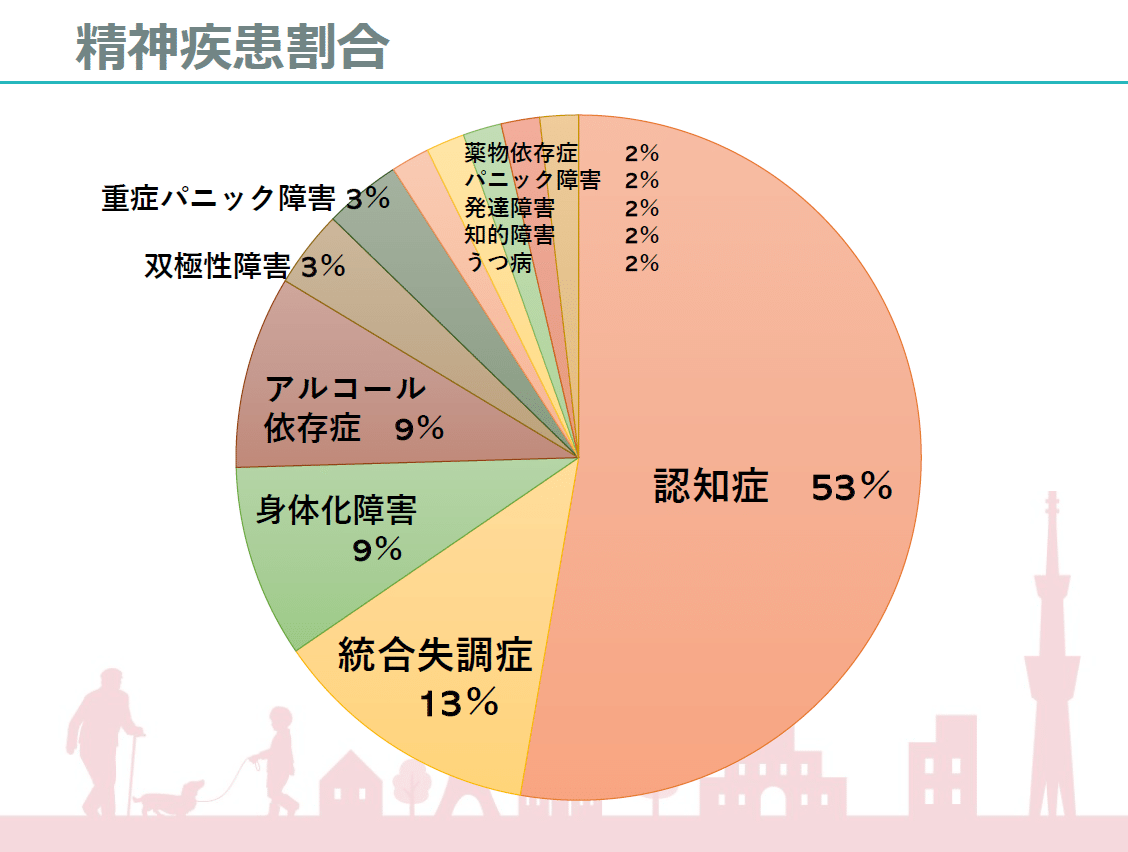

ホウカンTOKYOクリニックでは、これまでの67 名の患者さんを診てきました。下記が疾患の内訳になります。

ホウカンTOKYOクリニック受診者の精神疾患の内訳

この内、20%ほどの患者さんは糖尿病等の基礎疾患があり、内科管理をしています。リウマチ性疾患でステロイドを新規導したり、癌と診断し総合病院に紹介した方もいます。

腫瘍マーカー、自己免疫性の難病、難治性の高血圧の基礎疾患の検索生理不順の基礎疾患の検索など採血での精密検査もしてきました。

ホウカンTOKYOクリニック受診者身体疾患の内訳

全員の方ではありませんが、多くの方が、医療を受けることに拒否感がある状態からスタートしています。67人の在宅患者さんに介入し7 人は初期に拒否されました。逆に言うと9 割ほどの方は医療につながり続けています。

今回は元々、通院拒否のあった事例でホウカンTOKYOクリニックの訪問診療を開始してから、医療を継続できているケースを2例ご紹介します。

認知症の方の事例

80歳代女性、認知症、娘様と2人暮らし。認知症で糖尿病もHbA1c10%台。

ゴミの収集癖があり、隣人トラブルも絶えない。警察に保護歴もあり。

一度クリニックに通院させたがその後の受診は本人が拒否していました。

強み:本人家族共に新興宗教を信じています。

地域の健康チェックでまわっている医師という設定で家族・ケア関係者に承諾をとり自宅へ訪問。新興宗教を否定せず本人に同調していきます。

本人は自分の主治医とは思ってはいませんが、毎週訪問してくる医師とは認識。娘様の協力もあり内服を開始でき、問題行動は著減していました。

統合失調症の方の事例

60歳代男性、高齢の母親と2人暮らし。母親が長年、本人支えていました。統合失調症で糖尿病もHbA1c10%台。外来通院していましたが、身動きがとれなくなり、本人の精神状態の悪化、半年ほど通院も拒否していました。

母親は介護認定は受けておらず、本人も外部のケアを受けていませんでした。本人若いときから本人が母親にケアしてもらう構造で生活を続け、母親も本人も高齢になってしまいました。

母親からのSOS で介入を開始しました。訪問診療を開始してみると、意外と本人は訪問に拒否は無く、しっかり内服し、やや穏やかに、HbA1c も改善傾向していきました。

しかし、本人が身動きが取れない状態は続き、ついに80歳代後半の母が疲弊。保健センター・地域包括支援センターと話し合い、本人の介護保険申請をし、在宅療養環境を整えています。

おわりに

在宅だからこそできる医療というものは、正直あまりないです。医療を拒否しているところから繋がっていただくところが難しさもありますが、この仕事のやりがいのあるところです。

診療の拒否が継続するか、繋がっていただけるかどうかは医療者のキャラクターによるものも大きいと考えています。1 割ほどは拒否され続け、介入終了となっているため、今後も精進が必要だと考えています。

今後も地域医療の一助となっていきたいです。よろしくお願いいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?