樹洞ものがたり

ニホンリスの樹洞

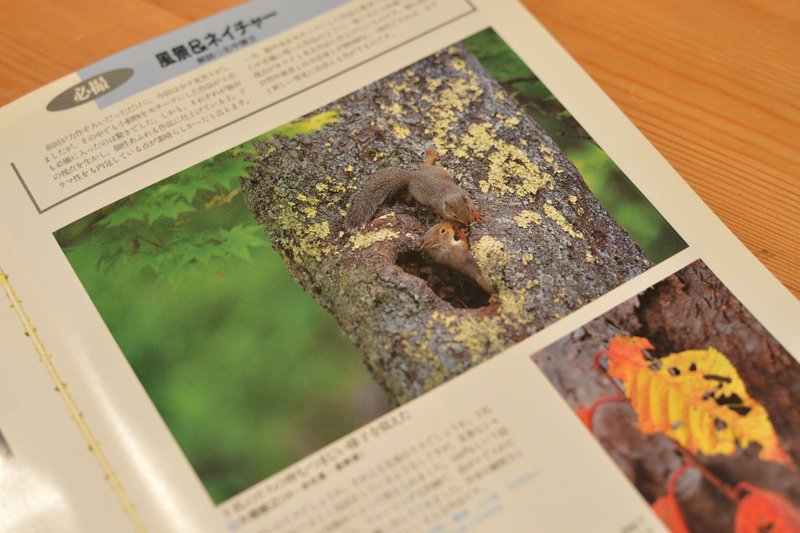

樹洞から出入りして遊ぶ子リスたち。当時、星野温泉ホテルの敷地のはずれに立っていた木に空いた樹洞で、ちょうどホテルからピッキオのオフィスが入った建物に行く途中にありました。ある日、子リスたちがいることに気付き、次の休日に車の中に隠れながら、500mmの望遠レンズで撮影しました。

めったにない撮影チャンスです。ピッキオのビデオカメラ(当時はminiDVテープ)も持ち出して、車の外に三脚を立てて録画しながら、車内からは自分のフィルムを詰めたNikon newFM2と、会社のフィルムを詰めたNIkon FE2を、取っ替え引っ替えレンズに付けて撮影しました。

その自分のフィルムを、当時中軽井沢の駅前にあった写真屋さんに現像に出したところ、お店の方から引き伸ばして飾りたいと申し出を受け、全紙パネルにして店内に飾ってくれました。それは樹洞から3匹の子リスが並んで顔を出す1コマでした。

私の一番のお気に入りとなったのは、まるでナイショ話をするような2匹の子リスが写ったこの1コマ。この写真を当時購読していた玄光社のフォトテクニック誌の月例コンテストに投稿したところ、風景&ネイチャー部門のトップに掲載されました。私にとっては記念となる1枚です。

久しぶりに本棚から取り出したら、製本がバラけかけていた

20年以上前の雑誌だものね

現在、この樹洞の木はどうなっているでしょう?星野温泉ホテルは星のや軽井沢へと姿を変え、立木は残されたものや移植されたもの、伐採されたものもありました。この木が生えていたあたりは現在、拡張された池の底になっていて木は生えていません。樹洞が空いたあの木はきっと「健康状態が良くない木」として、移植の対象になはらず、伐採されてしまったのでしょう。

フクロウの樹洞

どうやら抱卵中らしい

その樹洞は、軽井沢町内のある川岸にありました。川に沿った道を歩いていて、対岸の急斜面に立つヤマザクラに、立派な樹洞があるのに気付いたのです。それ以来、前を通る度に、樹洞の様子をチェックしていました。「あの大きさならフクロウが使うんじゃないだろうか?」そんな期待があったからです。

そしてある日、ついに樹洞の中に座るフクロウを見つけました。なんと座っていても頭が丸見えです。フクロウもこちらに気付いて、私の方を見ています。思わずじっと見つめ合ってしまいました。

こちらに興味津々?

しばらくしてから再び見にいくと、フクロウのひなが孵って、もうずいぶんと大きくなっていました。2羽の雛が並んで樹洞に立つ姿は、とても微笑ましいものでした。

その後数年、この樹洞のフクロウを時々観察に行きましたが、ある年、樹洞があった場所から上の幹が、すっかりなくなっていました。幹に大きな穴が空いている訳ですから、当然強度が落ちているはずです。強風か大雪か、何かが原因でポッキリと折れてしまったのでしょう。それ以来、そこでフクロウの繁殖は確認していません。フクロウの夫婦は、別の新しい営巣場所を見つける事ができたでしょうか?

ムササビの樹洞

きっと眠かったのね・・・

当時使用していたデジタル一眼レフカメラはたったの500万画素

でもいい色出すなぁ

その樹洞は、軽井沢野鳥の森のはずれ、星野別荘地との境に立つ、オニグルミの幹にありました。別荘地の道からほんの数メートルの距離、しかもほぼ目の高さに、道路に向かってぽっかりと空いていたのです。穴の直径は10センチほど。おそらく元々はキツツキが空けた古巣だったのではないでしょうか?それをムササビがかじって広げ、何年も、何代にもわたって利用していたのではないかと思います。

ただ、ムササビは1匹が何ヵ所ものねぐらを持っています。しかもこんな目立つ場所の樹洞。ムササビも毎日利用している訳ではありません。当時私は、休日の度にカメラを担いで歩き回っていましたが、この樹洞はもちろんチェックするべき場所のひとつとなっていました。

毛色が黒っぽいのは、おそらくまだ若い個体のため

クリクリお目々がカワイイが、

きっと人間と目が合ってドキドキしているのだろう

この写真は絵葉書にして、現在ピッキオで販売中

何年かののち、この樹洞の周囲の樹皮が、剥がれ落ちるようになりました。オニグルミが立ち枯れてしまったのです。それでも時々、ムササビはこの樹洞を利用していました。そしてさらに数年、ついにこのオニグルミは樹洞の位置で、やっぱり折れてしまったのです。樹洞は立ち木にできる以上、永遠に利用できる訳ではないのですね。

人工の樹洞

樹洞ができるきっかけは、キツツキなどの野鳥が掘った穴だったり、枝が枯れ落ちた跡であったり、どちらにしても木材腐朽菌によって木の材が分解され、柔らかくなったところにできます。ですから若い木よりは、歳をとった老木、大木にできていることが多いです。樹種によっても樹洞のできやすさが異なるようで、軽井沢ではヤマザクラやミズキ、オニグルミでは、比較的細い木でも樹洞を見かけます。

しかし樹洞の穴の形状や大きさ、内部の広さなどはさまざまです。樹洞ができたからと言って、必ずしも生きものたちが利用しやすい訳ではありません。ある生き物が樹洞を使用するには、出入り口の大きさや樹洞の深さなど、条件が揃わなければならないのです。ですから利用される樹洞は、ごく一部の優良物件に限られます。そのため、樹洞は常に供給不足だと考えられます。では、人工的な樹洞を作ったら、生きものたちは利用してくれるでしょうか、実は巣箱こそが、人工の樹洞です。巣箱の大きさや、出入り口の穴の大きさによって、様々な生きものが利用してくれるのです。しかも自分の家の庭先など、観察しやすい場所に設置することで、そこに生きものに来てもらうことも可能なのです。工作とメンテナンスという、ちょっとした手間が必要ですが、小さな小鳥用巣箱から、まずは作ってみませんか?

見た目の出来はあまり問題ではない

たまにここで寝ているらしい

ピッキオでは今週末から3週にわたって計6回、巣箱作りワークショップ「ことり巣箱を作ろう」を実施します。野鳥の森を歩いて巣箱や小鳥を観察したら、実際に小鳥用の巣箱を作成しますよ。秋には「ムササビも入れる大きな巣箱を作ろう」も実施予定です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?