ペンギン歩きは認知症の初期症状

◆老化は徐々に忍び寄る

久しぶりに旧友に会って、その変貌ぶりに驚くことはありませんか。

「おおっ、老けたな~」

の言葉が口をつくのを、ぐっと我慢しなければなりません。

もし、言ってしまったららどうなるでしょう。

「お前こそ」と返されるでしょう。

何十年もかけて老け顔になっていくため、

自分も同居家族もその変化に気づきません。

それと同様、認知機能も少しずつ衰えていくため、

自覚できるのは、認知症がかなり進んでからでしょう。

早期発見に、良い方法はないのでしょうか。

◆歩き方で分かる

認知症の早期発見の手がかりの一つが「歩き方」です。

歩くのは足なので、手がかりでなく「足がかり」と言うべきでしょうか。

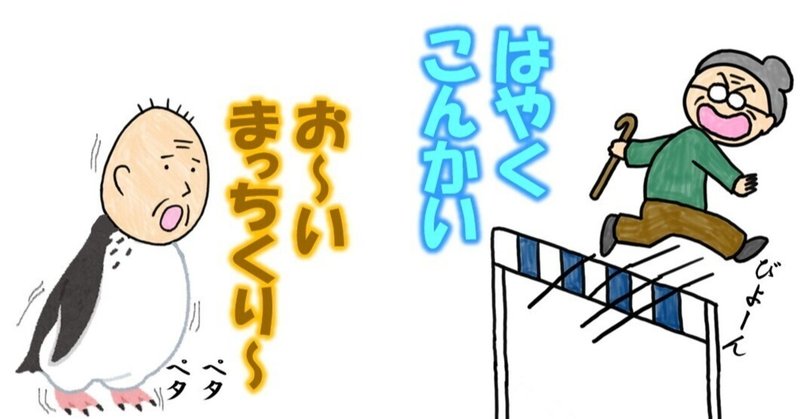

失礼な言い方ですが、お年寄りは「ヨボヨボ」歩いてる印象はありませんか。

認知機能が低下すると、ふらつくために歩き方が不安定になります。

それでヨボヨボした歩きになります。

歩行の速度も遅くなります。

谷口優博士は「ペンギン歩き」と称しています。

その特徴をあげてみましょう。

・とぼとぼ小股で歩いている

・手の振りが小さい

・うつむいて前かがみになっている

・だれかと一緒に歩いていると、遅れることが多い

「ペンギン歩き」になるのは、筋力が弱ったからでなく、

ふらふらするためです。

「立ちくらみ」や「めまい」の経験はありませんか。

倒れるのではないかと不安になり、前かがみになります。

ムリに歩こうとすると、ヨボヨボ歩きになります。

◆ペンギン歩きは前頭葉の衰え

認知症に向かうと、なぜ歩行に変化が起きるのでしょうか。

歩く時にふらつく原因は、脳の前頭葉にあります。

前頭葉に前頭前野という領域があり、

計画を立て、実行する機能があります。

また、歩行を維持する働きがあります。

認知症の場合、前頭前野の血流が低下していることが明らかになってきました。

つまり、「認知機能」と「歩行」は、一緒に衰えていくのです。

◆大股で歩こう

理論からすると、運動神経抜群な認知症患者はいないことになります。

認知症を予防するには、前頭前野を鍛えることが重要です。

前頭前野の働きが弱くなるとペンギン歩きになるので、

その逆をすればよいでしょう。

つまり、大股で歩くと前頭前野が鍛えられ、

認知機能がアップすると谷口博士は提唱しています。

若いころ、日に少しでも前に進もうと努力してきたことでしょう。

認知症予防に、1cmでも2cmでも、足を前に出して歩きましょう。

参考文献

1)青柳由則:『認知症は早期発見で予防できる』, 文藝春秋,2016

2)谷口 優:『認知症の始まりは歩幅でわかる』,主婦の友社,2021

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?