博物館をめぐる旅 6days (その6 旅4日目)

その1からその5まではこちら。

旅の4日目は、福井で恐竜博物館と一乗谷をめぐる。

福井県立恐竜博物館

福井県立恐竜博物館は、福井県が県運を賭けて取り組んだ大事業で、2018年には93万人もの人が訪れたという大盛況な博物館である。

今回の旅で訪れた博物館の中で、入場に事前予約が必要(コロナ対策での混雑緩和のために)なのは国立民族学博物館とこの福井県立恐竜博物館だけである。

東京の博物館で同じくコロナ対策を理由とした事前予約制を導入しているのは、国立科学博物館や東京国立博物館などごく一部の施設だけで、たとえば江戸東京博物館などですら事前予約制を導入していない。

このことからも、福井県立恐竜博物館がいかに人気のスポットであるか、伺い知ることができよう。

さて、そんな大人気スポットの恐竜博物館だが、アクセスは非常に悪い。

福井駅からえちぜん鉄道勝山永平寺線で1時間。その後、コミュニティバスでさらに15分という立地だ。

こんな立地でも来館者が押し寄せるというのは、本当にすごい。

ちなみに、えちぜん鉄道の窓口で、「電車一日フリーきっぷ+バス代金+博物館入館料」込み込みで2,130円というお得なチケットを販売している。

また、僕が訪れた2日後から、福井駅と恐竜博物館をつなぐ直通バスの運行が始まったらしい。(当面は福井県民限定。)

というわけで、えちぜん鉄道福井駅8:05発の電車に乗って、九頭竜川沿いをゴトゴトと遡る。

勝山永平寺線は両白山地を割るようにして流れる九頭竜川沿いの谷地を走る電車なので、夜と朝の寒暖差が激しいと霧が出やすい。

この日も見事に、晴れた空とは対象的な霧模様で、車窓からは幻想的な風景が広がっていた。

勝山駅で電車を降りると、そこにはもうコミュニティバスが待っていた。

勝山駅周辺を散策する間も無く、バスに乗り込む。

今回は僕1人ではなく、女性2人組と乗り合わせた。(特にコミュニケーションが発生したわけではない。)

9:15、バスは恐竜博物館に到着。

平たい建物の奥に見える丸みを帯びた構造物は展示施設の屋根で、展示施設はドーム状の作りとなっている。(公式HPのフロアマップを見るとイメージしやすい。)

バスに乗り合わせた女性2人は野外恐竜博物館の受付へと向かっていった。気合いの入った方々だったようだ。

僕は普通に屋内展示を見るだけの予定だったので、博物館内に入り、コインロッカーに荷物を預けて、地下一階へのエスカレータに乗った。

フロアマップを見ても分かるとおり、この博物館は斜面に建てられており、入口はその斜面の最上部に設けられている。この入口から一気に最下部の地下一階まで降り、そこから展示を見ながらジワジワと昇っていくという順路なのである。

エスカレータを降りると、そこにはダイノストリートと名付けられた、薄暗い中に化石がライトアップされている通路だった。

これから始まる恐竜天国への期待感を嫌が応にも煽られる演出にゾクゾクが止まらない。

しかも、ここに飾られている化石も、小さな博物館だったら目玉展示になっていてもおかしくないレベルだったりする。

恐竜立国・福井の本気を感じる。

通路の突き当りにはカマラサウルスの産状化石がドンと設置されていて、それを回り込むように階段を上がると、そこが1階展示フロア。

いきなりティラノサウルスの原寸大ロボットが大きな口を開けてお出迎えしてくれる。

大迫力!

このような演出もさることながら、展示パネル一つ一つが非常に易しく詳しく解説されていて、これを全部精読していくと館を出ることには恐竜博士になているに違いない、といった凝り具合。

一例を挙げると、

「恐竜は冷血か、温血か」

「どのくらいの早さで成長したの?」

などの、すぐに思いつくような疑問に対して、児童書のような子供だましのざっくりした解説をするのではなく、骨を構成する基本単位である「ハパース系」とは何か、という解説から始まって、化石の断面からみたハパース系の変化を根拠に回答を導くなど、かなり専門的な内容に踏み込んで解説している。

これを一つ一つ読み下しながら歩いていたら、丸一日かかりそうだ。

残念ながら僕が恐竜博物館に割り当てた時間は3時間半。このペースでは全然見終わらないので、解説板を片っ端から写真に収めて、帰ってから勉強し直すことにした。

他にも、恐竜の胃石、歯、体色、声、筋肉組織など、体の様々な部位や機能を化石実物の他に模型や絵も交えながら細かく解説されていた。

化石標本だけでなく、解説パネルの中身もことごとくリッチである。

もちろん、パネルでのお勉強ばかりでなく、化石標本そのものも惜しむこと無く大量に展示されている。

国立科学博物館なんか目じゃないぐらいの充実ぶりである。

さらには、奥にはまた恐竜ロボットがいる。

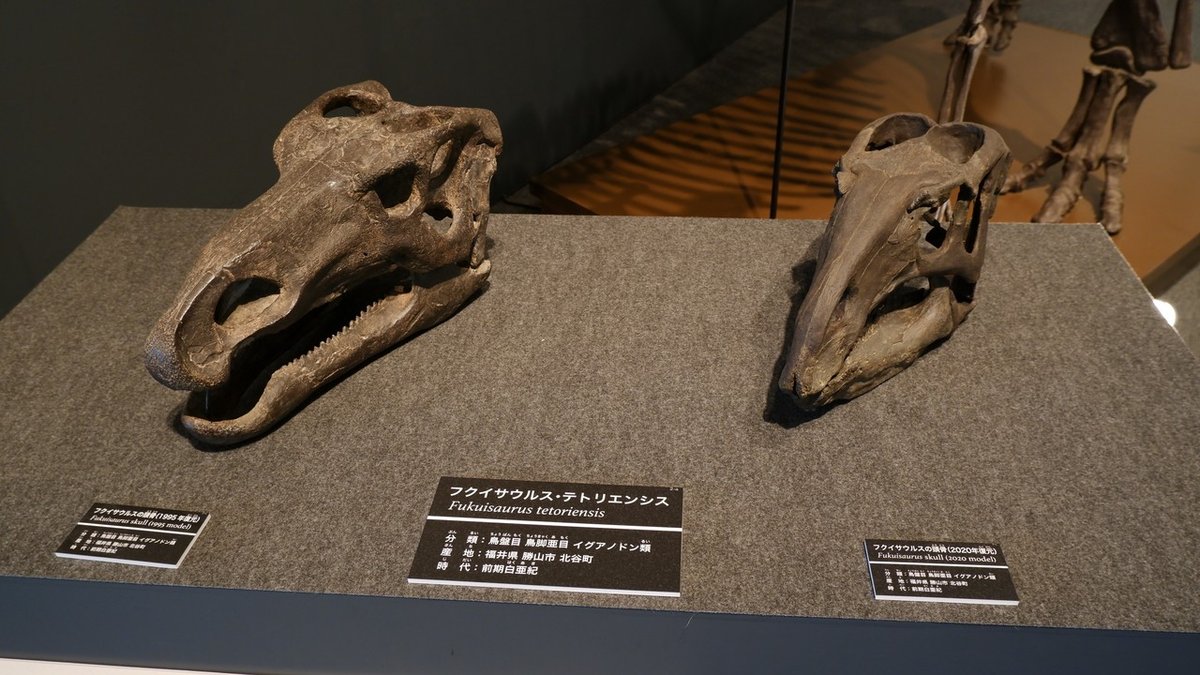

そして、福井駅前でも推しまくられていたフクイサウルス。

フクイラプトルも。

フクイラプトル、小型ではあるけれどカッコいい肉食恐竜だなぁと、見入ってしまう。

2階から1階の展示スペースを見下ろすと、恐竜たちを一望できて、これまたカッコいい。

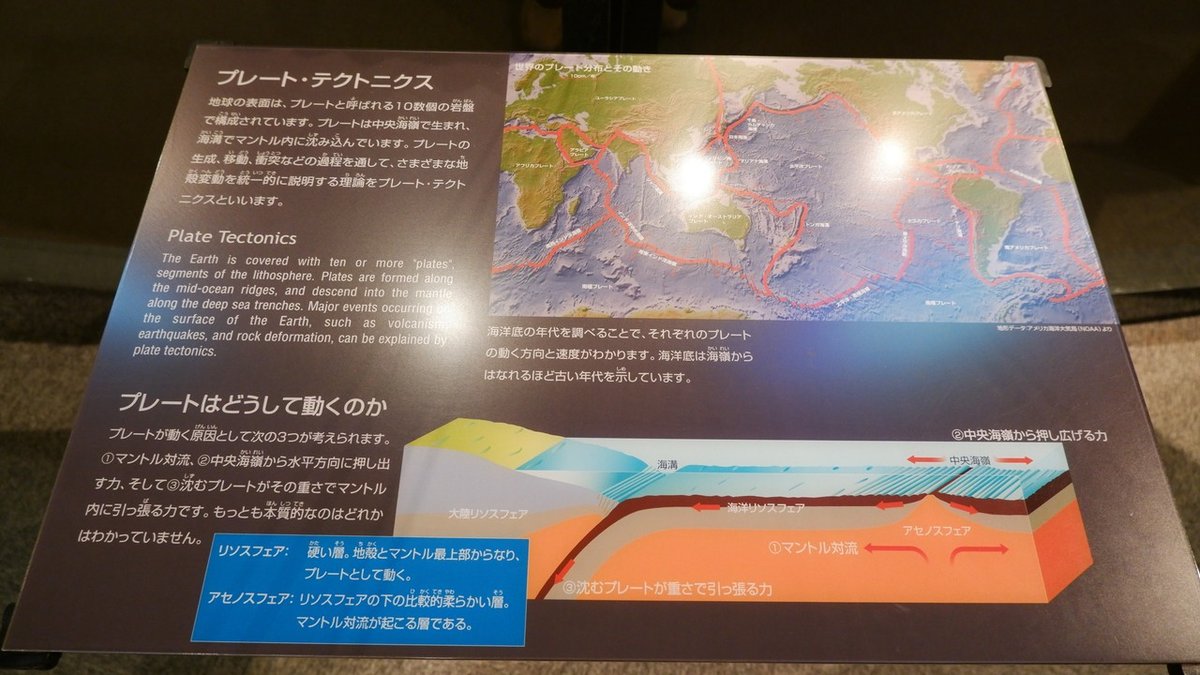

その後、展示は次第に恐竜そのものから、なぜ恐竜が生まれたのか、その恐竜を生んだ地球はどのような作りなのか、といった、地質や地殻の話になっていく。

ここでしっかりと解説板を読むだけで、化石に関する知識を広くカバーできる構成になっていて、ただの町おこしや観光客誘致の施設でないことは瞭然だ。(だからこそ、年間100万人近くの人が訪れるのだろう。)

地質の話となれば、当然鉱物の展示もされることになる。

あくまで「恐竜」博物館なので、鉱物展示では糸魚川フォッサマグナミュージアムに及ばないが、それでも非常にスッキリと主だった鉱物を展示・解説しているのは流石だ。

なにしろ、展示の仕方がいちいちオシャレ。

そして、鉱物の話から火成岩などを含めた岩石の話へと発展し、そこからさらに火山の話、そして生命の誕生の話へと進んでいく。

海で生まれた生命が、進化を遂げて陸に上がり、両生類の化け物みたいな生物になりました、と。

ここで、恐竜とは別系統の進化の物語として、哺乳類への進化が語られる。

まずは、哺乳類と先祖を同じくする単弓類。

さらに進化して、哺乳類に近づいてきた獣弓類。

だいぶ哺乳類になってきたヤツ。ネズミっぽくもあり、イヌっぽくもあり。

さらに、恐竜絶滅後に大いに発展した哺乳類の姿も。

そして場面が切り替わり、海の爬虫類の展示。

常設展を一通り見終わったところで、3階の企画展スペースを見る。

「恐竜新時代」と銘打ってるだけあって、最新の研究成果をどのように展示に反映しているか、という主旨の展示が多い。

たとえば、恐竜の復元図がどのように変わったのか、とか、骨格標本がどのように変わったのか、などを、新旧並べて展示されていて、非常に興味深い。

フクイサウルスの頭骨の標本も、こんなに変わったのか、と驚く。もはや全くの別物である。

こういうのを見ると、やはり恐竜研究は日進月歩だなぁと実感する。

こうやって最新研究の成果を一般に還元する意味でも、博物館は本当に重要な学習施設だなぁとつくづく思うのである。

で、その後、勢い余ってミュージアムショップで図説3冊と恐竜手ぬぐいと、自分で組み立てるタイプのティラノサウルスのメタルフィギュアを買ってしまった。

もっと欲しい物がたくさんあったのだが、バックパックに入り切らない。(配送という発想が、このとき完全に抜け落ちていた。)

ここまでで所要時間3時間。

後半は時間を気にしすぎて全然解説を読めず、片っ端から写真に収めてバタバタで通り過ぎてしまった。

ちゃんと丁寧に見るには、5時間ぐらいスケジュールをおさえておくべきだった。野外恐竜博物館も含めて、丸一日ここに充てても良かったぐらいだ。無念。

勝山から一乗谷へ

恐竜博物館からコミュニティバスで勝山駅へ戻り、電車を待つ。

勝山駅の待合室には僕以外6人の乗客がいたのだが、それがなぜか全員アンダー35と思しきの女性ばかり。

最近若い女性の間で勝山流行ってんの?

それはそうと、電車が来るまで多少の時間があるので、勝山駅前を少しだけ見て回る。

ロータリーにはお約束のように恐竜(多分、フクイサウルス)。

そして、トロッコ並に小さい、動態可能なものとしては国内最古の電気蒸気機関車の展示があった。

後ろには貨車もついている。

などとウロウロしているうちに、電車が入線。

これに乗って、今朝来た路線を福井駅に向かって折り返す。

福井駅からは、えちぜん鉄道勝山永平寺線の南隣の谷を、JR九頭竜線で東進し、一乗谷を目指す。

が、その前に、乗り換え時間を使って腹ごしらえをする。

駅の中の商業施設に入っていた8番ラーメンで野菜ラーメンを食べる。

「8」の字のナルトがキャッチー。

地元では有名なチェーン店らしい。(情報が曖昧で申し訳ない。)

普通に美味しかった。

食べ終わったら、14:54発の九頭竜線に乗り込む。

見事なまでの1両編成で、車両の屋根にはパンタグラフが無い。非電化路線なので、ディーゼル車両なのである。

ちなみにこの九頭竜線、非常に本数が少ない。

福井駅発の列車は1日9本。1本逃すと次が来るまで2時間待ちなんてことはザラ。下手すると3時間待ちなんてこともある。

そんな九頭竜線にいったいどれだけの時間乗るのかといえば、片道せいぜい15分。なんかちょっといろいろ考えてしまう。

一乗谷朝倉氏遺跡

一乗谷駅で下車し、そのまま一乗谷朝倉氏遺跡資料館に向かう。

受付で、資料館の入館と朝倉氏遺跡の復原町並(「復元」ではなく「復原」である)の入場とのセット料金を提案される。

たしかにセット料金の方が個別に払うよりもお得なのだが、僕は昨日泊まった福井駅前のホテルで復原町並入場のタダ券を貰っていたので、資料館のみの金額を支払って入館した。

受付を過ぎてロビーを見ると、『ブラタモリ』で取り上げられた箇所の案内と、『麒麟がくる』の特設コーナーが設けられていた。大フィーバーといったところか。

ちなみに、やはり『ブラタモリ』と『麒麟がくる』のバブル効果だろうか、資料館の向かいには新たな展示施設を建設中であった。

さて、展示室内は朝倉氏遺跡からの出土品を中心とした展示がされていた。

それらはほぼ写真撮影OKなのだが、一部、肖像画などは撮影NGであった。

ブラタモリで紹介されていた、ガラス製のゴブレットも展示されていたが、同じくブラタモリで紹介されていた金隠しは展示されていなかった。

ひととおり展示を見終え、資料館を出たのが15:40頃。朝倉氏遺跡の復原町並は16:30までに入らないと閉まってしまう。

歩いて向かうわけだが、正直、どれぐらいの距離なのか、いまいち測りかねていた。30分もあれば着くだろうとタカをくくって歩き始めたが、これが意外にも苦戦することとなる。

ともあれ、資料館を出て、ほとんど人通りの無い(車はたまに通る)道を朝倉氏遺跡方面に歩き出す。

一乗谷の入口である下城戸に到着したのは15:55。

思ったよりも時間がかかっていることに焦り始めた。

このペースだと、ここから復原町並までは15分でたどり着けるか微妙な距離だ。こんなに遠いのか。。。

ここまで来て復原町並に入れないというのも残念な話なので、とにかく急いで歩くことにする。

が、ここまでの旅の疲労と、背中のバックパックの重みとで、ふくらはぎが痙りそうになってくる。

ぶっちゃけ、同じ5泊6日でも、テント泊縦走登山のほうがよっぽど楽だと感じた。アスファルトの上をたくさん歩くのは、足が痛くなるから嫌いなのだ。

平面復原地区に到着したのが16:08。

復原町並はまだ先。やばい。戦国ロマンに浸っているヒマが全く無い。

急ぎ足にならざるを得ない中、決して気温が高いわけでもないのに汗がダクダクと流れる。爽快な汗ではなく、完全に嫌な汗だ。

それでもなんとか、16:15には復原町並の受付にたどり着いた。

なんとか間に合った・・・。

ホテルで貰ったタダ券を提示して中に入ると、他の来場者の気配は無い。

福井駅への直通のシャトルバスは、14:55(土日祝なら15:55)が最終便のため、おそらくそれ以降の時間は人もまばらなのだろう。

ましてや、こんな滑り込みで入ってくる客などあまりいないに違いない。

なにはともあれ、武家屋敷風の通りを歩いて奥へ進む。

町並みが復原されているとはいっても、この塀の向こう全てに家屋が復原されているわけではなく、大方はただの更地になっている。

が、ところどころで家屋が復原されている箇所があり、そういうところにはいろいろ趣向も凝らされている。

たとえば、この「復原武家屋敷」。

中に入ると、当時の建物が復原されている。

建物の中には、人形が置かれたり、解説が掲示されていたり。

実はこの建物の中に1人、係の女性の方が当時の庶民の服装を身につけて待機しているのだが、てっきり人形だと思って素通りしたところに不意に声をかけられて、びっくりしてしまった。

日没も近い夕暮れ時に、薄暗い家屋の中で急に人形が動いたと思えば、そりゃ驚きもするだろう。魂消るとはこのことである。

復原町並には、庶民の家も再現されている。

さて、そうこうするうちに出口についた。

出口には売店もあり、一乗谷の遺跡に関する興味深い冊子やその他お土産物なども売られていたのだが、これ以上荷物を増やす気にはなれず、断腸の思いで買うのをやめた。無念である。

その後、今度は、朝倉氏の居館跡とされる朝倉館跡に向かう。

この日の福井の日没は17:05頃なのだが、一乗谷は谷間のため、もうすでに太陽は山陰に沈んでしまっている。

薄暗い中、かつて町ごと焼き払われて打ち捨てられた場所を一人歩くというのは、なかなか気味の悪いものである。

そうして、どこからともなく17時のチャイムが聞こえてくるなか、朝倉館跡に到着した。

柱を立てる基礎石だけが点々と並べられている寂しい場所である。(夕暮れ時だったからそう感じただけかもしれないが。)

そんな寂しい場所の一角に石碑が建っていたので目を凝らしてみると、「慰霊碑」と書いてある。どうやら、滅ぼされた朝倉氏の慰霊の碑のようだ。(おっかなくて、写真は撮っていない。)

背筋が寒くなり、退散することにした。南無南無。

そして、ここからまたトボトボと、30分の行程を駅に向かって歩く。

歩いているうちに、辺りはすっかり暗くなってしまった。(もはや写真が撮れる明るさでは無い。)

駅に着いてしばらくすると、列車が近づく音が線路を伝わってゴトゴトと聞こえてきた。

薄暗がりの中を、フロントライトを点けて1両編成で近づいてくるディーゼル車の佇まいは、もはやゲゲゲの鬼太郎に出てくる幽霊列車のそれである。

なんかもう、いろいろ怖い。

が、乗ってみれば普通の列車なので(当たり前だ)、福井駅までしばしの休息である。

福井駅に戻ると一気に人間界の気配がして、現世に引き戻された。

ここから今度はJR北陸本線で滋賀方面に向かい、湖西線、琵琶湖線、京都線を経由して茨木駅まで移動する。

琵琶湖線や湖西線は、3年前に琵琶湖畔の山に登山に来た際に乗って以来なのだが、窓の外はすでに真っ暗で、琵琶湖の湖面なんぞ一切見えなかった。

茨木駅に着いたのは、21:35。

長い1日であった。。。

(その7につづく)