博物館をめぐる旅 6days (その7 旅5日目)

その1からその6まではこちら。

旅5日目は、万博記念公園と国立民族学博物館。

国立民族学博物館にたどり着くまで

茨木駅前のホテルで朝を迎えた。

前日の荷物の重さに閉口した僕は、ホテルをチェックアウトするとすぐにコンビニに向い、レターパックライトを1セット購入。恐竜博物館で購入した図説を自宅に送ることにした。

図説は、3冊合わせて厚さ3cm。ちょうどレターパックライトで送付できるギリギリの厚さ。重さにして2kg。これだけ軽くなると、かなり楽になる。

荷物も気持ちも楽になり、茨木駅前から路線バスに乗り込み、日本庭園前バス停で下車。目の前には万博記念公園が広がる。

この万博記念公園の中に国立民族学博物館(通称:民博)がある。

万博記念公園に入園しようと、バス停の最寄りの入口である東口に向かったところ、民博に行くのならば東口ではなく、日本庭園前ゲートに回るようにとのこと。

日本庭園前ゲートへ回り込む途中、太陽の塔の後ろ姿が見えた。

生で太陽の塔を見るのはこれが初めて。思ったよりデカくてテンションが上がる。

東口から5分ほど歩いて日本庭園前ゲートに到着。チケットを買う。

民博だけの入場者は庭園への入場料は不要なのだが、僕は公園の中をあっち行ったりこっち行ったりするつもりだったので、両方のチケットを購入した。

入場した時刻は9:45。

もう目の前に民博の入口があるのだが、民博の開館は10:00。まだ開いていない。

そこで、民博の目の前にあるバラ園で時間を潰す。

バラが見頃ですばらしかった。

国立民族学博物館

10時を過ぎ、いよいよ民博に入る。

まずは常設展から見る。特別展は余力があれば立ち寄ることにしよう。

常設展のマップはこちら。

民博の常設展では、世界各地のさまざまな民族の文化や社会などを展示・解説されているのだが、果たしてこの限りある空間で、世界の各民族の文化や社会をどう展示しているのだろうか。

もちろん、同じ民族でも、昔から現代まで同じ文化・社会であるところなどあるまい。ということは、世界という横の広がりの他に、民族ごとの歴史という縦軸の展示・解説もしなければなるまい。

めちゃくちゃ大変そうなジャンルなのだが、それだけに興味を惹かれる。

オセアニアのコーナー

常設展の一番最初はオセアニアコーナー。

一番最初の展示は、シングルアウトリガーの舟。

1970年代製作の舟なので、古い時代のものではないのだが、オセアニアに伝わる伝統的な作りの舟だ。

最近、国立科学博物館の「3万年前の航海 徹底再現プロジェクト」の本を読んだばかりなので、カヌーで外洋を往くというシチュエーションに胸が高鳴る。(科博のプロジェクトは、アウトリガーも帆も無い丸木舟を使っていたが。)

オセアニアに人類が広まっていくルートも胸熱。

また、貝を使った釣り針の展示は、僕の抱いていた疑問を氷解させた。

先日、日本の縄文時代の釣り針の作り方について、小型のものはそのまま釣り針の形で削り出すのだが、大きな釣り針は2つのパーツを組み合わせるという話を聞いた。

組み合わせるとは??と疑問に思っていたのだが、この釣り針を見て疑問が見事に解消した。こういうことだったのか!

たしかに、オセアニアのこういう伝統的な道具類を見ていると、ついつい日本の縄文時代と類比したくなるなぁと思った。だからこそ、縄文時代研究をしている研究者は、レヴィ=ストロースなんかを持ち出してしまうのだろうな。

でも、オセアニアの文化と日本の縄文文化のどの部分が共通していて、どの部分が異なるのか、という検証なしに類比することは厳に慎まなければならない。

また、驚きだったのは、ココヤシで作ったロープ。

ココヤシの繊維でそんな強度出るのか、と。

まー、麻でも強度のあるロープが作れる(昭和の前半のクライミングでは麻製のザイルを使っていた)のだから、ココヤシで作れても不思議ではないような気もするが。

あと、オセアニアといえば、デカいお面。

なのだが、展示されているお面のほとんどがパプアニューギニアのもの。

こういうお面って、オセアニアの他の地域ではあんまりメジャーではないのかな?

さらに、いかにもな石のお金。

どうやら石ならなんでもいいわけでなく、これは鍾乳石なのだそうだ。

貨幣は石ばかりでなく、宝貝やら羽毛やらクジラの歯やら、その地域で珍しくて価値のあるものとされるものが貨幣の役割を果たしていたようだ。(解説パネルに書いてあった。)

そもそも貨幣といっても、定量的な価値を表す物体ではなく、定性的な価値を表す面もあるようなので、現代の通貨のようなドライなものではなく、もっとウェットな「気持ちの深さ」を具現化するための手段だったのだろうな、と思ってみたり。(このへんのポトラッチの習俗なんかを掘り下げていくと、非常に興味深い。)

また、南太平洋の島々は金属が産出されないので、武器も鉄ではない。

これなんか、棍棒に鮫の歯をびっちり埋め込んでいる。

日本の伝統的な凶器・釘バットに勝るとも劣らない凶悪なビジュアルだ。絶対にこれで殴られたくない。

同じく武器で興味深かったのは、弓の弦。

弦が、紐ではなく竹ひご。

こういう弓は見たことがないのだが、これについての解説は無く、疑問が宙ぶらりんなまま。

この後も民博の展示全体的にそうだったのだが、けっこうな頻度で疑問が湧くものの、その答えは解説パネルに用意されていないケースが多かった。

自分で調べろ、ということなのだろうか。

民族学には不案内なので、どこをどう調べればいいのかイマイチよく分からないんだよなぁ。。。

そして、オセアニアは南太平洋の島々だけではなく、オーストラリアも含まれるわけで。

いろんなバリエーションのブーメラン。

アメリカのコーナー

次のコーナーは南北アメリカ。

南北アメリカが一緒くたに展示されているので、南米の神様人形のとなりにホピ族のシルバーアクセサリーがあったりなど、頭が混乱しつつ次のコーナーへ。

ヨーロッパのコーナー

次はヨーロッパ。

死神が持つ鎌のモデルになった草刈り鎌。

柄の部分が腰にフィットするように湾曲していて、意外と使いやすそうだなと。

(ヨーロッパに興味がなさすぎて、ほとんどスルーしてしまった。。。)

アフリカのコーナー

その次はアフリカ。

コーナーの入口に飾ってあった現代美術。

拳銃などの武器をバラして溶接して作った作品だそうで。

なぜ武器を分解・溶接して作品を作ったのかは、展示を実際に見ていただいたほうが良いと思う。

人類発祥の地はアフリカであるということは広く知られていることだが、その遺跡については僕もよく知らない。

たとえば原資人類が残した壁画といえば、ラスコー洞窟のものなどヨーロッパの遺跡ばかりが有名だが、アフリカにもたくさん有るらしい。

今年に入って個人的に、人類の進化について5冊ぐらい書籍を固め読みしていたのだが、こんな話は僕が読んだ本には全く書いてなかったので新鮮だった。どうやら、本のチョイスが偏りすぎていたようだ。改めて勉強しなおさなければなるまい。

また、アフリカのコーナーは、アフリカの歴史についてもパネル解説が多く、たとえば、アフリカにかつてたくさん存在していた王国の所在などにも触れられていた。

僕個人としてはアフリカの歴史にとても興味があって、それに関する書籍も何冊も買っているのだが、その全てが積読のままという情けない状態なので、これをきっかけに積読の解消に着手したい。

アフリカのコーナーは、もちろん古い時代の話ばかりでなく、植民地時代の話や、第二次世界大戦後の独立期のこと、キリスト教圏とイスラム教圏のことなど、トピックがテンコ盛りであった。

これは完全に僕の個人的興味の問題なのだろうが、民博の展示の中で、オセアニアとアフリカの展示において学びが多く、わざわざこのために丸1日充てた甲斐があった。

西アジアのコーナー

次のコーナーは西アジア。

イスラームの世界である。

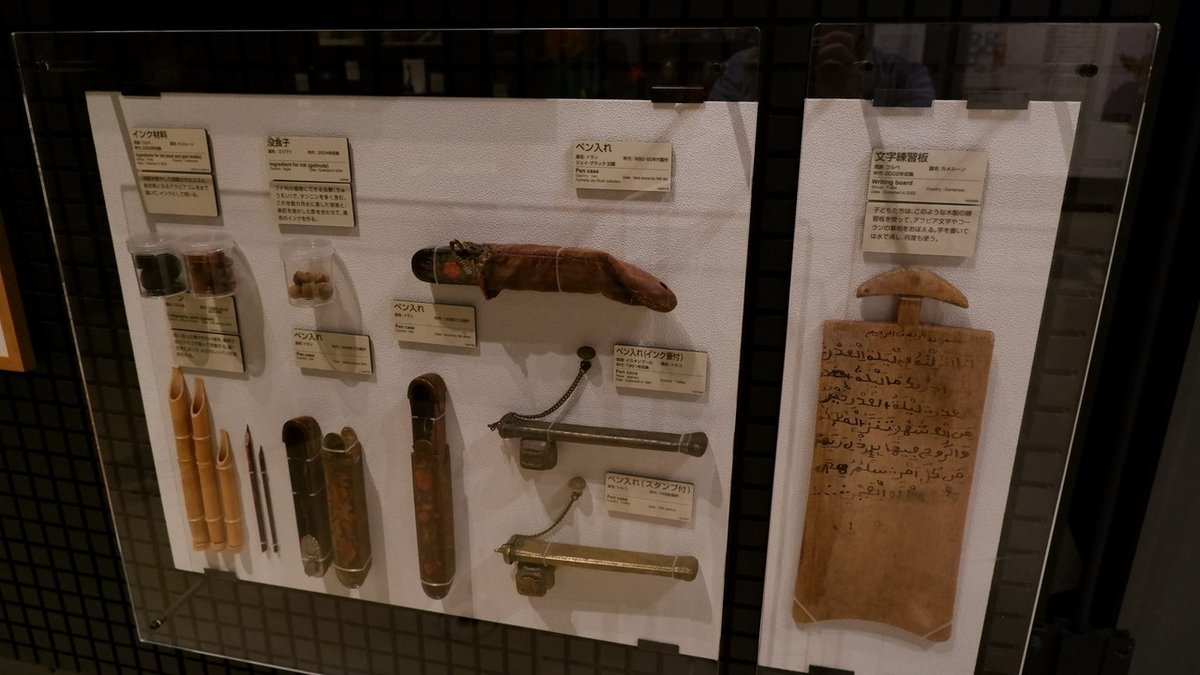

特に驚きだったのは、「イスラーム書道」というものの存在。

コーランをいかに美しい文字で書き記すか、という目的で発達したそうで。

「書道」というとギャップを感じるが、たしかにそういうことはあるだろうなと納得。

そのための道具もなかなかカッコいい。

西アジアまで見たところで、お昼になったので一旦離脱。民博のすぐ近くにあるイタリアンのお店でピザを食べて、再入場した。

世界の楽器のコーナー

午後一発目は、世界の楽器のコーナー。

太鼓、鐘の類の展示が多い中、チャルメラがかなりの面積を占めていたのが意外だった。

チャルメラといえば、オスマン・トルコの軍楽でも独特の存在感を示しているが、どうも世界各地に伝播しているようで。

もちろん日本にも伝わり、今では廃れてしまった昔なつかし夜鳴きラーメンという文脈で定着した経緯がある。

梅棹忠夫生誕100年記念企画展「知的生産のフロンティア」

音楽コーナーの次は、企画展「梅棹忠夫生誕100年記念企画展「知的生産のフロンティア」」。

登山をやる人間なら、登山者としての梅棹忠夫の事跡を知っている人も多いだろうけれど、一般には民族学の研究者として知られている。(ちなみにWikipediaでは「生態学者、民族学者、情報学者、未来学者」となっている。)

さらには、民博の初代館長だったそうで。

この企画展では、その梅棹忠夫のフィールドワーク時のメモや装備などを展示しているのだが、その中でも、1930年代のモンゴルでの調査メモは迫力だった。

当時国境係争地帯であったモンゴルの地図は、おそらく禁制品だったのだろう。その地図を帰国時に没収されないように施されたカモフラージュの跡が生々しかった。

やはり知の探求というのは、平和で、かつ、自由が保証されている状態でないと本当に難しいのだなと、つくづく感じた。

南アジアのコーナー

企画展コーナーを抜けると、今度は南アジア。

南アジアといえば、やはりバラモン教、ヒンドゥー教、仏教、ジャイナ教。

僕のような浅学の徒には、どの神様がどの宗教なのか全然分からなくて混乱してくる。シヴァだのガネーシャだのは、ヒンドゥー?

この時すでに、ここまでの情報量の多さに頭がパンクしそうになっていたため、解説パネルの文字面を追っても頭に入ってこなくなっていた。

仕方がないので、片っ端から写真を撮って、あとで読むことにする。

さらにここに来て、ゾロアスター教やシク教の話まで出てきて、完全に脳ミソがオーバーフローした。

もはや、池乃めだか風に「今日はこれぐらいにしといたるわ」と捨て台詞を吐きたい気持ちで南アジアを終え、東南アジアコーナーへ。

東南アジアのコーナー

東南アジア的文脈の中で見るようなものがたくさん並んでいて、なんか落ち着く。やはり東南アジアあたりは、南アジアに比べて明らかに近しく感じられるのかもしれない。

ジプニーやトゥクトゥクなどを見ても、「あー、昔乗ったわー」と、まだ半ニートに身を落とす前の海外旅行の思い出がよみがえって、懐かしい気持ちになる。

朝鮮半島のコーナー

心穏やかに過ぎていった東南アジアコーナーを抜けると、次は朝鮮半島コーナー。

中途半端に朝鮮半島の歴史を知っているため、それぞれの展示がいつの時代のどういう背景のものなのかが気になって、その解説が無いことにちょっとイライラしたりする。

もうだいぶ疲れていたので、堪え性も無くなっていたのだと思う。

そんなわけで、粗雑に眺めて通過してしまった。

韓流時代劇などが好きであれば、また見方も違ったのだろうな。

中国のコーナー

次は中国。

民族学の博物館なので、中国の歴史のメインストリームよりも、のっけから少数民族の話が出てくる。

少数民族の種類が多いこともあり、紹介されている民族衣装もたくさん。

これらの衣装は、いつのなんだろう?

今、各民族が民族衣装としての正装をする際に身につけるものなんだろうか。それとも、いつかの時代に身に着けていたものなんだろうか。

多分前者なのだと思うのだけれど、そういう民族学の前提となるお約束事みたいなことを知らない自分にとっては、戸惑うことが多い。

日本の大和民族の民族衣装だって室町時代と江戸時代では全然違うし、江戸時代の服と現代の和装とではこれまた全然違うし。

また、同じ時代であっても、身分や立場や、日常と冠婚葬祭などのシチュエーションの違いなどによっても、当然服装は異なる。

いつの時代のどういう立場の人が、どういうシチュエーションで身につける服装なのか、そういう情報が与えられないととてもイライラしてしまうのだ。

ただ、そういう軛から逃れて単純に面白かったのは、魚の皮で作られた服。

アイヌにも鮭皮で靴を作る文化はあったが、服まで作るというのはすごい。

他に服に適した素材が入手しにくい環境だったのか、それとも、日常的に使用する服ではなく、なにか特別な用途の服に魚皮を使っていたのか、興味が尽きない。

また、かつての中共思想グッズがポップカルチャーとして消費されているというのも興味深い展示だった。

ネタとして消費することと、風刺することには根本的に違いがあると思うのだが、このようなグッズがポップカルチャーとして消費される意識の根底には何があるのか非常に興味がある。が、それはもはや民族学ではなく人文学の範疇なのだろう。

中央・北アジアのコーナー

中国の次は、中央・北アジア。

シベリア、極北あたりが「北アジア」ということらしい。あまり耳慣れない言葉ではあるが。

北アジアにそんなに民族バリエーションがあるなんて考えたこともなかったので、衝撃を受ける。

中央アジアも紛争以外のイメージが全く湧かないのだが、ウズベキスタンにはこんな美しい陶器があるようだ。

この緑がかった青は、あまり他で見たことが無い。目を奪われる。

同じくウズベキスタンのナイフ。いかにも馬賊という感じでカッコいい。(一番上のナイフだけはタジキスタン。)

モンゴルの馬乳酒袋も、やたらデカくてカッコいい。

馬頭琴も、憧れのアイテムだよなぁ。

カムチャツカのコリヤーク(『ゴールデンカムイ』にも登場しているので、知っている人も多いのではないか)についても1コーナーを設けて解説されていた。

アイヌのコーナー

コリヤークの向こうには、ついにアイヌのコーナー。

アイヌ民族に関しては、今年に入って北海道に国立アイヌ民族博物館がオープンし、ぜひとも見に行ってみたいと思っているのだが、コロナ禍の北海道は現状いろいろ大変そうである。

日本のコーナー

アイヌの次は、最後のコーナーである日本。

ただ、「日本」というよりも「ジャパネスク」といった印象を受けてしまい、スルーしてしまった。申し訳ない。あくまで好みの問題である。

さて、ここまで来た時点で13:30。

特別展を見ようと思えば、全然余裕で見ることができる時間だ。

だが、特別展はパスすることにした。もう脳みそが完全にオーバーフローしており、これ以上情報を詰め込もうとしても入っていきそうにない。

というわけで、民博を出て、公園内を散策することにした。

(なお、民博のミュージアムショップで、民博発行の本を2冊買った。)

太陽の塔

万博記念公園といえば太陽の塔である。まだ正面から見ていないので、まずは正面からの太陽の塔の姿を見に行った。

まさしく「塔」。『20世紀少年』を思い出す。

まだ14時。

さて、ここからどうしようかと考え、園内マップを見た。

太陽の塔の西側には、「自然文化園」という森が広がっているようで、その中には自然観察学習館という施設があるようだ。この自然観察学習館に行ってみることにした。

自然観察学習館

自然文化園のモミジは、色づき始めたばかりといった感じ。

民博のコインロッカーに預けていた荷物は回収してしまったので、腰と肩が痛いのだが、それでも木々の間を逍遥するのは気持ちが良い。

自然観察学習館に到着。

民博に比べたら、大変に慎ましやかな建物である。(比べるのが間違っているのだが。)

きっと子供向けの学習施設なのだろうと思いながら入ってみたら、たしかに子供向けなのだろうけれど、正直なところ僕個人の嗜好からいえば、こちらの展示のほうが好きだ。

万博記念公園の森に生息する昆虫や淡水魚の生体展示や標本展示が主なのだが、もう10月も終わりだというのにオオカマキリが元気だった。

展示ケースの中で熱心に何かをモリモリ食べていたのだが、これ、もしかしたら他のカマキリの胴体じゃないか??

モリアオガエルも生態展示されていた。

実際にモリアオガエルを生で見るのは初めてで、そのサイズに驚いた。

せいぜいヤマアカガエルぐらいのサイズなのだろうと思っていたのだが、全然大きかった。すごい。

小さいながらも充実の展示内容で、民博で疲れ果てた脳ミソがリフレッシュされた。やっぱり、人間のことよりも、人間以外のことを考えているほうが脳ミソに優しい。

自然文化園

自然観察学習館を出た後は、引き続き自然文化園の森を逍遥する。

万博記念公園の西側は森が濃く、野鳥の声なども近くから聞こえてくるような環境で、まさに自分向き。こういう場所は気持ちが弾む。

途中、シジュウカラを間近で発見し、写真を撮ってみた。

残念ながら尻側からしか撮影できず。

メジロもなんとか写真に収めたが、これもやはりイマイチ・・・。

僕のカメラの貧弱なレンズではこれが限界。大きいレンズが欲しくなる瞬間だ。人はこうしてカメラのレンズ沼にハマっていくのだろう。(幸か不幸か、半ニートの僕には、沼にハマれるだけの経済力は無いのだが。)

万博記念公園から豊橋へ

野鳥にだいぶ癒やされたので、そろそろ万博記念公園を後にして、この日の宿のある愛知県豊橋へ向かうことにした。

当初の予定では、バスで茨木駅に戻り、そこからJR京都線に乗るつもりだったが、計画を変更して大阪モノレールに乗ってみることにした。

大阪モノレールの万博記念公園駅の東側には、鉄道ファンの間で評判の軌道の切り替えポイントが有るのを思い出して、是非それを見てみようと思い立ったのだ。(参考:大阪モノレール公式HP「分岐器の紹介」)

それを見るには、万博記念公園駅からモノレールに乗っても見ることができない。公園東口駅からモノレールに乗り、万博記念公園駅に入っていく手前で見なければならないのだ。

というわけで、遠回りながらも公園東口駅へと向かい、モノレールに乗った。

車窓からは、件の分岐器をバッチリ見ることができたのだが、完全に写真を撮り忘れた。痛恨のミス。

その後、南茨木で阪急京都本線に乗り換え、高槻でJR京都線、米原で東海道本線への乗り継ぎ、豊橋駅に着いたのは20時近かった。

豊橋駅を出てホテルに向かうと、ホテル近辺の街の雰囲気感がちょっと怖い。ヤカラっぽいおにーちゃんたちがやたら目につく。

豊橋ってこういう土地柄なのか?と思って調べてみたら、僕が泊まるホテルのある一角が松葉地区という繁華街だそうで、東京でいえば歌舞伎町みたいなものらしい。どうりで・・・。

この日は、明日はハロウィンというタイミングでの金曜の夜。そんな繁華街の一角にあるホテルは、真夜中まで外の喧騒が聞こえてきた。

(ホテル選び失敗した。。。)

(その8へつづく)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?