【Magic: The Gathering】イゼット・フェニックス覚え書き【ヒストリック】

前書き

こんにちは。

記事を手に取ってくださり、ありがとうございます。

当記事では、主にMTGアリーナでプレイされるヒストリックにおける、有力なアーキタイプの一つであるイゼット・フェニックス(以下、イゼフェニ)について解説していきます。

前提となる環境は、2022年の3月〜5月前半、『神河:輝ける世界』環境〜『ニューカペナの街角』発売直後となります。

かつてはヒストリック・イベントを時間の許す限り無限に周回できました(参加費500ゴールドで、3敗するまでに4勝すると参加費と同額の報酬500ゴールド貰え、7勝まで勝ちを伸ばせば報酬1000ゴールドでした)が、『ニューカペナの街角』以降は参加費の高騰(2500ゴールド or 375ジェム)と通貨報酬の弱体化(代わりにパックが貰えるようになりました)に伴い、無限周回はかなり厳しくなりました。

ヒストリック・イベントに行く回数が減りそうなので、戦訓に脂がのってるうちに備忘録を残そうと考えた次第です。

筆者は大会で入賞するような強豪プレイヤーというわけではなく、また、イゼフェニは有名なデッキであり、ググれば他に含蓄のある記事がたくさんヒットしますので、当記事はまあ参考程度に気軽に読んでいただければ幸いです。

当記事では、1章でイゼフェニのゲームプランの簡単な確認、2章で筆者が使用しているイゼフェニのリストと解説、3章でヒストリック環境でよく見るアーキタイプとそれに対応するプレイングについて書いていきます。

記事全体が長めなので、お好きなところからお読みください。

1. イゼット・フェニックスのメインプランとサブプラン

まず、デッキの骨組みについておさらいします。

メインプランのキーカードは《弧光のフェニックス》です。

戦闘フェイズの開始時までにソーサリーかインスタントを合計3回以上唱えると、墓地から戦場に出てきます。

この「3回以上」を無理なく達成するため、デッキには低コストのドロースペルやルーティング(引いて捨てる)スペルが大量に積まれます。

ヒストリックにピッチスペル(マナを支払わずに唱えられる呪文)はごく一部の例外を除いて存在しないので、基本的には3ターン目以降に復活させることになります。

これにより、墓地に大量にソーサリーとインスタントが置かれることになるため、サブプランには主に《弾けるドレイク》が採用されます。

中盤以降には、パワーが10以上になることも珍しくありません。

《フェニックス》は墓地追放や《墓掘りの檻》で簡単に対策されてしまうのが弱点ですが、《ドレイク》は追放領域にあるカードも含めて数えるため、それらの対策をすりぬけることができます。

その他、《嵐翼の精体》や《スプライトのドラゴン》といった、スペルをたくさん唱えることと相性の良いカードが採用されることがあります。

また、墓地にカードが溜まるので、脱出持ちの《アゴナスの雄牛》も使われます。

また、ヒストリックのイゼフェニを語る上で欠かせないのが、《ドラゴンの怒りの媒介者》と《邪悪な熱気》の昂揚コンビです。

アーティファクト、エンチャント、プレインズウォーカーは基本的に採用されていないので、必然的にクリーチャー、ソーサリー、インスタント、土地の4種類での達成を目指します。

序盤にルーティングをする際は、昂揚を達成するようカードを捨てることが肝要です。

《ドラゴンの怒りの媒介者》は、自身が墓地肥やし要員となるのみならず、必要なカードはデッキトップに残しておいてドローの質を高めつつ、昂揚達成後はフェニックスと並んで打点になってくれます。

ドロースペル1枚のライブラリーを掘るスピードが1~2枚から2~3枚になるため、デッキの回転速度が1.5倍になります。

《邪悪な熱気》も1マナ2点火力として最低限の質を担保しつつ、昂揚達成時には驚異の6点火力に変貌します。

よほどのファッティでなければこれ1枚で焼くことができ、序盤から終盤までメイン除去として機能します。

最後に、ターンごとの流れについてですが、ヒストリックのイゼフェニは、「3〜5ターン目にどう動くか」でそのデッキパワーが大きく変化します。

1〜2ターン目は準備期間です。

タップインの土地を消化したり、除去で相手の手鼻を挫いたり、《ドラゴンの怒りの媒介者》を出して3ターン目以降に備えたり。

ドロースペルを撃つのも良いですが、《フェニックス》ムーヴにはスペルが3枚必要なため、そのときの手札と相談しましょう。

撃つ場合は、手札にドロースペルがたくさんあるときだったり、除去や打ち消しを探しにいきたいときだったり、相手のクリーチャーに除去を当てられるおかげでドロースペルだけに頼る必要がないときだったり、《フェニックス》よりも《ドレイク》で攻めたいときだったり、などです。

「マナが余ってるから、なんとなくドロースペルを使う」といったプレイングはおすすめしません。

3〜5ターン目はイゼフェニの真骨頂です。

3ターン目に2体くらい《フェニックス》を出せれば最高ですし、遅くとも4ターン目には《フェニックス》ムーヴを決めたいものです。

4ターン目以降は《ドレイク》も出せるようになるので、《フェニックス》で攻めるのが難しい手札の場合は、先に《ドレイク》を出し、最後の押し込みで《フェニックス》ムーヴを決めるというプレイングも考えられます。

その後は、そのときの相手や戦場の状況に応じて、戦術を変化させます。

イゼフェニの勝ち筋は、一言でいえば「相手に倒される前に殴りきる」であり、基本的には相手の攻め手を除去で妨害しつつ、自分は攻め手を揃えて積極的に攻撃を仕掛けます。

主に念頭に置くのは、どのように相手のライフにプレッシャーをかけていくのか、相手のキルターンはあと何ターン後か、自分はその前に相手を倒せるのか、無理ならばどのように妨害するのか。

優勢であれば、考えうる相手の起死回生の一手にどう対応するのか。

あるいは、劣勢であれば、どのようにワンチャンを見出すのか。

また、土地は6枚程度あれば十分なため、終盤は新たな土地を出さずにルーティングで捨てましょう。

ドロースペルを撃つだけなら手札の枚数は減りませんが、除去を撃ったり《信仰無き物あさり》を撃てば1枚ずつ減っていくため、ゲームが進めば進むほど《フェニックス》ムーヴはやりにくくなっていきます。

継続して《フェニックス》ムーヴを決められる、質の高い手札(と墓地)を維持しましょう。

相手のアーキタイプに応じたプレイングの指針については3章で詳述していますので、そちらもご覧ください。

2. デッキリストと各カード解説

筆者が普段使いしているイゼフェニがコチラになります。

デッキ

2 異世界の凝視 (MID) 67

4 考慮 (MID) 44

1 消えゆく希望 (MID) 51

3 選択 (M21) 59

4 ドラゴンの怒りの媒介者 (MH2) 121

2 火柱 (JMP) 355

1 最大速度 (GRN) 111

4 邪悪な熱気 (MH2) 145

4 信仰無き物あさり (STA) 38

1 突破 (M19) 133

1 中略 (DAR) 67

1 航路の作成 (JMP) 142

1 溶岩コイル (GRN) 108

3 表現の反復 (STX) 186

1 約束の終焉 (WAR) 127

1 砕骨の巨人 (ELD) 115

4 弧光のフェニックス (GRN) 91

3 弾けるドレイク (GRN) 163

2 島 (MID) 381

3 山 (MID) 383

4 河川滑りの小道 (ZNR) 264

4 蒸気孔 (GRN) 257

2 尖塔断の運河 (KLR) 286

2 嵐削りの海岸 (VOW) 265

2 硫黄の滝 (DAR) 247

筆者の主戦場はヒストリック・イベントであり、BO1のため、サイドボード戦を考慮していません。

土地について、実際の対戦では、少なくとも出している土地の半数程度は2色土地であることが望ましいため、それに沿って単色と多色のバランスを見極めることになります。

現在の土地の配分だと、単色(両面を含む)と多色とでそれぞれ9枚と10枚なので、結構ギリギリです。

それぞれの多色土地の強さは甲乙つけがたいですが、3~5ターン目には必ず(相手への妨害を考えると2ターン目も)アンタップインしたいため、それを満たせるカードの優先度が高くなります。

常にアンタップインの選択肢がある《蒸気孔》と《河川滑りの小道》の優先度が一段高く、それ以外は好みに応じてというところでしょうか。

《尖塔断の運河》と《嵐削りの海岸》は、どちらかに偏らせすぎると中盤以降、もしくは序盤に苦しくなります。

《硫黄の滝》も、基本土地の枚数が減りすぎるとタップインの機会が出てきてしまいます。

スペルについては、やたら1枚積みが多いですが、それぞれきちんと意味があります。

イゼフェニは1ゲームでだいたいライブラリーの半分(30枚)以上を掘り進めることになるため、カード1枚を入れ替えるだけでも結構違います。

こういった細かな調整が楽しいのも、イゼフェニの魅力ですね。

必須枠

《考慮》4枚

《ドラゴンの怒りの媒介者》4枚

《邪悪な熱気》4枚

《信仰無き物あさり》4枚

《弧光のフェニックス》4枚

《弾けるドレイク》3枚

説明不要の4積み必須枠です。

《ドレイク》のみ3枚ですが、4枚採用するとルーティングで捨てる候補に挙がってしまうことが多かったため、調整の結果3枚になりました。

《異世界の凝視》2枚

1マナで墓地を最大3枚肥やすことができ、フラッシュバックでおかわりできます。

1章にて、イゼフェニにおける1~2ターン目は準備期間だと述べましたが、初手に《異世界の凝視》があれば、1ターン目に手札から、2ターン目に墓地からそれぞれ撃つことで、序盤の動きを安定させることができます。

うまくいけば、これ1枚から昂揚を達成することさえあります。

インスタントなので、相手のターンの動きを見てから撃つことでプレイングの裏目をなくせます。

また、自分のターンのアップキープ・ステップに撃つことで、通常ドローの質を高めながら《フェニックス》ムーヴのスペルカウントに貢献します。

ただし、《異世界の凝視》だけでなく《信仰無き物あさり》にも言えることですが、手札から唱えるとカードアドバンテージを失います。

中盤から終盤にかけては、《フェニックス》ムーヴ上の必要性に駆られているのでなければ、できる限り墓地から唱えたいものです。

増やしすぎるとディスアドバンテージが厳しいので2枚のみの採用ですが、序盤~中盤のブン回りを重視するのであれば、増量させても良いでしょう。

《消えゆく希望》1枚

クリーチャーを対象とするバウンススペルです。

イゼフェニのメイン除去となる《邪悪な熱気》はタフネス6以上のクリーチャーを焼けないという弱点があるため、除去のうちの1枚をバウンスにしています。

その他にも、破壊不能のクリーチャーや死亡誘発能力持ちのクリーチャーを安全に処理したり、自分の《ドレイク》をバウンスして除去から守ったり、器用に使えます。

パーマネントを対象とするバウンスである《乱動への突入》や《霊波》、《錬金術師の挽回》も候補になりえますが、一長一短です。

両方試しましたが、「このバウンスがパーマネントを対象にとれれば」と思う頻度よりも「このバウンスが1マナだったら」と思う頻度の方が高かったので、《消えゆく希望》にしました。

《選択》3枚、《突破》1枚

「《選択》4枚でよくね?」

よくないです。

1枚を《突破》にしているのにはわけがあります。

まず前提として、イゼフェニには「ソーサリーとインスタントの割合を半分くらいずつにしたい」という努力目標があります。

その理由は、①昂揚をスムーズに達成するため、②《約束の終焉》で確実に2枚のスペルを唱えられるようにするため、の2点です。

現在のデッキのソーサリーとインスタントのそれぞれの枚数は14枚と15枚であり、ほぼちょうどよいバランスになっています。

また、《約束の終焉》は、相手によって、除去を2枚撃ちたい場合、ドロースペルを2枚撃ちたい場合、それらを組み合わせて撃ちたい場合など、さまざまな局面があります。

その際に、1マナのソーサリーのドロースペルが1枚あることで、選択肢が広がります。

味方にトランプルを付与する効果も完全な無意味ではなく、《ドレイク》に対するチャンプブロックを許さずに押しきることができます。

さらに、イゼフェニでは、1マナのスペルを複数回唱える関係上、土地から望む色マナを出せるようにしたいという要求が大きいです。

デッキ内のスペルの色が偏ると、土地の色の配分もそれに合わせなければなりませんが、サブプランとして青ダブルシンボル赤ダブルシンボルの《ドレイク》を採っている以上、青も赤も同程度にしたいものです。

現在のデッキの、青の1マナスペルと赤の1マナスペルのそれぞれの枚数は11枚と12枚であり、ここもだいだい同じくらいのバランスになっています(2マナ以上のスペルも数えると赤に少し寄っていますが、赤は《ドラゴンの怒りの媒介者》のためのスタートカラーであること、《ドレイク》以外の唯一のダブルシンボルである《約束の終焉》があることなどから、許容範囲内かなと思います)。

これらのメリットに対して、《突破》のデメリットは、①ソーサリーであることと、②占術ができないこと、の2点だけです。

①については、《フェニックス》ムーヴではどちらにしろ戦闘前メインフェイズに唱えることになるので、あまり気になりません。

②については少々痛いですが、上記のメリットを顧みれば、受け入れられないほど大きなものではありません。

このような調整の結果、《選択》のうち1枚を《突破》に差し替えることになりました。

《火柱》2枚

ソーサリーの火力です。

死亡する場合には代わりに追放するので、死亡誘発能力持ちのクリーチャーを安全に処理できたり、墓地から起動する能力を持つクリーチャーの再利用を許さなかったり、《邪悪な熱気》には無い利点があります。

ちなみに、《火柱》に似た効果でインスタント版の《炎恵みの稲妻》も存在しており、《火柱》の代わりにこちらを採用しているリストも見かけます。

ただし、インスタントの方が使い勝手が良いからと入れ替えてしまうと、《約束の終焉》から除去が2枚撃てなくなります。

また、《火柱》は相手プレイヤーを対象にとれるのも強みであり、戦場にクリーチャーがいないときにも《フェニックス》ムーヴのスペルカウントに貢献したり、キルターンを1ターン縮めたりします。

2点の本体火力でキルターンが短縮される状況はしばしばあります。

というのも、《フェニックス》も《ドラゴンの怒りの媒介者》もパワー3のクリーチャーですが、合計2体×3ターンの攻撃、あるいは合計3体×2ターンの攻撃によって18点削れることになるため、そのような状況では2点の本体火力が決勝点となるのです。

そのような理由から、《炎恵みの稲妻》よりも《火柱》を優先しています。

《最大速度》1枚

《ドレイク》を速攻にして殴ります。

コントロールデッキが相手の場合、《ドレイク》が1ターン生き延びて返ってくることはほとんどないため、隙を減らすことで相手の計算を狂わせます。

また、相手がコントロールデッキではないときでも、ダメージレースを1手早めてくれます。

1マナスペルなので、いざというときには《フェニックス》ムーヴのスペルカウントにも貢献します。

再活で撃つと追加コストで1枚捨てなければなりませんが、これもいざというときには手札の《フェニックス》を捨てる手段にもなります。

とはいえ、終盤に1枚あればよいため、序盤に手札にきたらルーティングで捨てるカードの有力候補です。

《表現の反復》3枚、《航路の作成》1枚

かつては僕も「イゼットは《表現の反復》を4枚積むとこからスタート」と思っていましたが、調整の結果3枚になりました。

まず大前提として、ヒストリックのイゼフェニにおいて、《表現の反復》は4ターン目以降に唱えたいカードです。

3ターン目に使った場合、つまりそれは1マナスペル3回による《フェニックス》ムーヴの放棄であり、もっぱら手札調整として撃つことになります。

序盤に手札にあっても優先度は低めであり、使うのは後回しになるため、重ね引きしてしまったときに手札が重くなってしまいます。

《航路の作成》は、2ターン目に使うスペルとしては、《表現の反復》よりも明確に強いです。

また、《表現の反復》にはできない、手札の《フェニックス》を捨てるという役割もあります。

とはいえ、中盤以降の《表現の反復》はさすがの強さです。

これ1枚から3枚分のスペルに化けることも多々あり、《フェニックス》ムーヴの縁の下の力持ちとして大きく貢献します。

結局、序盤に必須ではないがゲーム中に複数回唱えても良い《表現の反復》は3枚、ゲーム中に何度も唱える必要がない《航路の作成》は1枚、というバランスに落ち着きました。

《中略》1枚

対象の呪文をコントロールするプレイヤーがXマナ支払わなければ打ち消す、不確定打ち消しです。

クリーチャーにも当てることができ、さらに打ち消した後に追放するので墓地からの再利用を許しません。

相手がコンボデッキの場合には、コンボパーツを打ち消すことで相手の動きを大幅に遅らせることができます。

その他、《集合した中隊》などのパワーカードを消せると素晴らしいですね。

また、2ターン目に妨害として構えておくのも良いでしょう。

2ターン目に相手の先鋒をいなし、自分は3ターン目に《フェニックス》ムーヴを決める、実に理想的です。

さらに、戦場に既に十分なクロックがある場合には、わざわざ自分のターンにマナを使って追加の《フェニックス》を探し、その結果として相手のターンに無防備をさらすよりも、戦場にいるクリーチャーだけで戦闘を行い、相手のターンに《中略》を構えておいた方がよい場面は多々あります。

「あと殴るだけで勝てる」というときの《残骸の漂着》や《放浪皇》に対しても、計算を狂わされずに勝つことができます。

裏技として、自分の呪文を対象にX=0で唱えることで、スペルカウントを水増しすることもできます。

ですが、基本的にマナを立てて構えるデッキではないので、1枚のみの採用です。

コンボに勝てないのが嫌な方は増量しても良いでしょう。

この枠を《呪文貫き》にしているリストもありますが、筆者は《呪文貫き》の当てどころが少ないように感じています。

2ターン目に出した《ドラゴンの怒りの媒介者》を除去から守ったり、4ターン目に《フェニックス》ムーヴを決めた後に青1マナ残して相手を牽制したり、《中略》にはない利点もあるとは思いますが。

最終的には好みの問題かもしれません。

《溶岩コイル》1枚

2マナ4点のクリーチャー限定火力です。

序盤の《邪悪な熱気》も《火柱》も2点火力であるため、タフネス3以上を焼きにくいのがネックです。

そこで、少し除去の種類を散らしておくことで、対処の幅が広がります。

この枠を一時期《稲妻の斧》にしていたのですが、手札を捨てるコストがきつく感じてしまい、結局《溶岩コイル》になりました。

ただし、《溶岩コイル》に対するこの評価は、筆者が『灯争大戦』期にチャレンジャーデッキ『秘儀の手数』を買ってMTGを始めたときから愛用していた、思い入れのあるカードという思い出補正も多分にあります。

ノイズだと感じたら入れ替えてしまっても問題ないです。

《約束の終焉》1枚

墓地からソーサリーとインスタントを踏み倒すスペルです。

多くの場合X=1で撃つことになりますが、X=2にして《表現の反復》を使う場合もあります。

これ1枚のために除去やドロースペルをソーサリーとインスタントで散らしていますが、それだけの価値はあります。

除去の手数を稼ぎたい場面では除去2枚分に、カードアドバンテージを稼ぎたい場面ではドロースペル2枚分になります。

MTGがカードゲームである以上、除去とドロースペルを欲しい分だけちょうどバランスよく引くということはできないわけですが、《約束の終焉》はその両者の間に立って、引きむらを緩和するバッファのような役目を果たしてくれます。

また、きちんと「唱えて」くれるため、《フェニックス》ムーヴの条件のスペルカウント3枚分をこれ1枚から満たすことができます。

しかし、X=1で唱えたとしても3マナかかるので若干大振りなうえ、たくさん積むと「唱えるためのスペルが墓地になく、手札で腐っている」という場面が多くなるため、1枚か、多くても2枚が限度かなと思います。

《砕骨の巨人》1枚

2マナのショック+3マナ4/3はイゼフェニでは当落線上ぎりぎりのラインですが、これが入ってないと、《九つの命》と《厳粛》のダメージ軽減コンボを使うセレズニア・エンチャントに対して、非常に分が悪くなります。

《踏みつけ》でそのターンのみダメージ軽減を無効化できるので、相手ライフを削りきれるだけの戦力を揃えてから撃ちましょう。

腐っても本体火力なので、その他の相手にもスペルカウントを増やしつつ最低限の働きはできます。

とはいえ、1枚で十分です。

もし要らなかったらルーティングで捨てましょう。

番外 《嵐翼の精体》、《スプライトのドラゴン》、《アゴナスの雄牛》不採用について

一時期採用していましたが、《嵐翼の精体》と《スプライトのドラゴン》については、これらのクリーチャーを出して除去されるというテンポロスが弱いと感じたため、最終的にリストから抜けました。

筆者は、イゼフェニの強みは「除去されても何度でも蘇る《フェニックス》で継続的に攻める、息切れしないビートダウンデッキ」だと解釈しており、それ以外のクリーチャーでテンポ損を被ることはその強みと相反する、付けいられるべき隙になってしまうため割りに合わないと考えました。

《アゴナスの雄牛》については、《フェニックス》対策されると同時に使えなくなってしまうのが問題です。

確かに、《異世界の凝視》や《信仰無き物あさり》をガンガン使うと手札が少なくなっていきますが、プレイングで十分カバーできる範疇だと思います。

《異世界の凝視》を増量して、墓地肥やしとブン回りに傾倒するなら、採用を検討してもよいと思います。

でもどのカードも、上手く回ったときはなかなか厄介な代物なので、単純に筆者の好みでないだけかもしれません。

いろいろなクリーチャーを採用した方が、攻めの形が多角化するという利点はあると思います。

3. ヒストリック環境における、イゼット・フェニックスのプレイング

最後に、ヒストリック環境における代表的なアーキタイプと、それらに対抗するプレイングについてです。

イゼフェニの勝ち筋は、一言で言えば「相手に倒される前に殴りきる」であるため(大事なことなので2回言いました)、いかに相手のデッキの勘所を抑えるか、それとともにどう相手に干渉していくのか、といったことが非常に重要です。

相手のキルターンが1〜2ターン延びれば、それだけ先に殴りきれる可能性は高くなり、そしてそれはそのまま勝率の向上に直結します。

(そのような性質上、先攻か後攻かの影響も多分に受けます。

しかし、ダイスロールの結果は人智ではいかんともしがたいので、われわれ人間のできる範囲で努力していきましょう。)

vs. 赤単アグロ

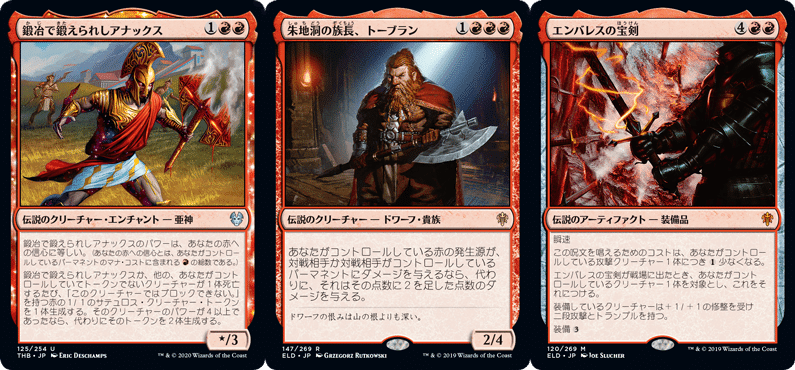

《無謀な首謀者》、《熊野と渇苛斬の対峙》、《炎樹族の使者》に加え、『エルドレインの王権』期以来赤単ではお馴染みの《鍛冶で鍛えられしアナックス》、《朱地洞の族長、トーブラン》、《エンバレスの宝剣》を揃えた、定番の赤単アグロです。

イゼフェニ側としては、相手のクリーチャーを除去しつつ、《フェニックス》ムーヴを中心に立ちまわり、並べあい睨みあいに持ちこむことを狙います。

《フェニックス》を攻撃させずに立たせておくことも多いでしょう。

《エンバレスの宝剣》は脅威ですが、《宝剣》がついたクリーチャーをインスタント除去で処理し、同時に殴ってきた他のクリーチャーをブロックで討ち取れれば、相手の戦線を壊滅させられます。

多少の長期戦になればこちらに分があるので、辛抱強くいきましょう。

もちろん、相手が2ターン目に《乱動する渦》からスタートするようなぬるキープであれば、ダメージレースを先行するのもOKです。

でも正味な話、先攻ゲーだと思います。

こちらが後攻だと3:7で不利、先攻とってようやく5:5という感じです。

赤単アグロ先攻でブン回られたらもはやそれは事故です。

vs. 赤単ゴブリン

《上流階級のゴブリン、マクサス》を中心に組まれるゴブリンデッキです。

キーカードはマナ加速する《スカークの探鉱者》、速攻を付与する《ゴブリンの酋長》、《ゴブリンの戦長》、ゴブリンをサーチする《ゴブリンの女看守》、トークンを大量に生成する《群衆の親分、クレンコ》などです。

黒が入っているタイプも見られます。

Muxus, Goblin Grandee/上流階級のゴブリン、マクサス

伝説のクリーチャー — ゴブリン・貴族

上流階級のゴブリン、マクサスが戦場に出たとき、あなたのライブラリーの上からカードを6枚公開する。あなたはその中から、マナ総量が5以下のゴブリン・クリーチャーをすべて戦場に出し、残りをあなたのライブラリーの一番下に無作為の順番で置く。

上流階級のゴブリン、マクサスが攻撃するたび、ターン終了時まで、それは、他の、あなたがコントロールしているゴブリン1体につき+1/+1の修正を受ける。

対戦する際にまず念頭に置くべきは、言うまでもなく《上流階級のゴブリン、マクサス》です。

6マナ域に容易に到達しないよう、《スカークの探鉱者》は間違いなく処理してください。

また、《マクサス》を出されてしまった場合、その後に注意すべきは、《マクサス》本体よりもむしろ速攻をつける《ゴブリンの酋長》と《ゴブリンの戦長》になります。

戦闘前にこれらを処理できれば、《マクサス》は召喚酔いで殴れず、1ターンの猶予が生まれます。

その1ターンの差で勝てることも多いです。

赤単アグロの場合と異なり、睨みあいには持ちこまずにダメージレースを仕掛けるべき場面が多いです。

ただし、ゴブリンにはロード(味方に+1/+1修正を与えるクリーチャー)や速攻を付与するクリーチャーが一定数いるため、急に打点が上がる可能性があることには注意してください。

vs. 緑単エルフ

《エルフの大ドルイド》、《夢の円環のドルイド》でマナを大量に出し、《エルフの戦練者》、《アロサウルス飼い》で展開とパンプして殴るエルフデッキです。

緑かつクリーチャーデッキなので、《集合した中隊》が搭載されています。

Allosaurus Shepherd/アロサウルス飼い

クリーチャー — エルフ・シャーマン

アロサウルス飼いは打ち消されない。

あなたがコントロールしている緑の呪文は打ち消されない。

(4)(緑)(緑):ターン終了時まで、あなたがコントロールしているエルフ・クリーチャーの基本のパワーとタフネスは5/5になり、それの他のクリーチャー・タイプに加えて恐竜になる。

6:4くらいで有利マッチだと思いますが、除去を引く枚数が少なかったり、当て先を間違えると普通に負けます。

諜報でデッキトップに除去を残したり、《約束の終焉》で墓地の除去を使いまわしたりして、効率良く焼いていきましょう。

最優先はロードと大量マナ加速を兼ねる《エルフの大ドルイド》、次いで《夢の円環のドルイド》です。

次点でトークン生成兼パンプ役の《エルフの戦練者》、ロードの《エルフの部族呼び》、相手が6マナに達するようであれば先にパンプ役の《アロサウルス飼い》を焼くべきです。

1ターン目に《ラノワールのエルフ》を出されると焼きたくなりますが、そのレベルのマナクリーチャーまで焼けるほど除去が多いわけではないので、罠に引っかからないようにしましょう。

(余談ですが、1ターン目の《ラノワールのエルフ》への対応は、個人的には置いた土地によって判断します。

《踏み鳴らされる地》(赤緑ショックランド)からであればグルールアグロですし、《冠雪の森》であれば《吹雪の乱闘》を使う緑単アグロです。

それらの場合、《ラノワールのエルフ》によってキルターンが確実に1ターン短くなるため、焼ける場合は間違いなく焼きます。

もちろん、基本土地《森》からスタートしたグルールアグロというような裏目を引く場合もありますが、ヒストリック環境における緑単エルフとグルールアグロのそれぞれの数は前者の方が多いので、割り切るべき裏目かなと解釈しています。)

vs. アゾリウス・オーラ

《エスパーの歩哨》、《上級建設官、スラム》、《コーの精霊の踊り手》といったドローソース兼軽量クリーチャーに《好奇心》や《執着的探訪》を付けて殴ってきます。

オーラを唱えるたびにドローできるので、マナがある限りオーラつけてドローを繰り返すことができ、終いには《きらきらするすべて》で超パワーにして殴ってきます。

また、《夢の巣のルールス》が相棒指定されていることもあります。

《エスパーの歩哨》が非常に鬱陶しいですが、《コーの精霊の踊り手》や《上級建設官、スラム》がいるときは、そちらの方が除去の優先度は高めです。

前者はあくまで1ターンにつき1ドローなのに対し、後者は1ターンに2〜3枚ドローしていきますからね。

特に《コーの精霊の踊り手》はタフネスが上がるのが早いため、あっという間に《邪悪な熱気》圏内から逃げていきます。

見かけ次第早めに焼くようにしましょう。

除去を撃つタイミングは、相手がオーラを唱えたときを狙いたくなりますが、相手の土地がアンタップ状態であれば《ケイラメトラの恩恵》や《呪文貫き》を構えられている可能性があるため、ややリスクがあります。

特に自分が後攻のときは、そのように除去を躱されてしまうと手をつけられなくなってしまうため、できる限り相手がマナを出せないタイミングで除去するのがベストです。

こちらの勝ち筋は、相手が育つ前に殴りきるか、相手のクリーチャー(オーラの付け先)をすべて焼ききるか、です。

3ターン目から《ドラゴンの怒りの媒介者》か《フェニックス》でクロックを刻める手札であれば、十分主導権を握れます。

《フェニックス》は何度でも復活するブロッカーとしての役割も担えるため、状況に応じて攻撃するかしないか判断しましょう。

また、オーラの付け先となる相手のクリーチャーは2〜4体ほど出てきますが、もし全部焼くことができれば相当時間を稼げます。

手札に除去が多いときは意識してみるとよいでしょう。

その際はエルフのときと同じく、《約束の終焉》を上手く使いたいところです。

vs. アゾリウス・親和

序盤から軽量アーティファクトを展開し、《思考の監視者》で手札補充、《イラクサ嚢胞》で超パワーにして殴ってきます。《影槍》で絆魂とトランプルをつけて、ダメージレースを破壊してきます。

こちらのアゾリウスも《エスパーの歩哨》を使います。

他に優先的に除去を当てるべき対象はいないので、こちらは躊躇せずに焼きましょう。

アーティファクトの気配が見えたら、十中八九、親和になります。

相性は4:6くらいでやや不利だと思います。

アーティファクト兼墓地対策である《トーモッドの墓所》や《魂標ランタン》、《墓掘りの檻》が採用されていることが多く、《フェニックス》ムーヴは動きづらいです。

また、こちらからの除去や《表現の反復》、《ドレイク》などが相手の《金属の叱責》で打ち消される場合もあり、なかなか本来の動きをさせてもらえません。

相手に墓地対策を引かれる前か、相手が《イラクサ嚢胞》を引けずにもたついてる間に殴りきるのが勝ち筋ですが、どちらにしろ相手の手札依存ですね。

ブン回り対決だとかなり分が悪い相手だと思います。

《思考の監視者》や《羽ばたき飛行機械》が飛行持ちでブロッカーになるのも地味に嫌らしいです。

vs. アゾリウス・コントロール

白青の正統派コントロールデッキです。

赤が入ってジェスカイカラーになるタイプも多く見られます。

序盤はドローソースや打ち消しの他、《睡蓮の原野》のデメリット能力を《厳しい試験官》、《もみ消し》、《不連続性》で回避し、マナ加速を行ってきます。

中盤以降は《覆いを裂く者、ナーセット》、《放浪皇》、《ドミナリアの英雄、テフェリー》といったプレインズウォーカーを駆使して、除去と妨害とアドバンテージ獲得を重ねていき、フィニッシャーの《サメ台風》や《ストーム・ジャイアントの聖堂》に繋げてきます。

序盤から《フェニックス》でプレッシャーをかけていければベストですが、もたついてしまうとプレインズウォーカー軍団とやりあうことになります。

クリーチャーが少ないので火力除去を捨てたくなりますが、《邪悪な熱気》に限っては、《覆いを裂く者、ナーセット》も《ドミナリアの英雄、テフェリー》も一発で落とせるので、1ゲームにつき1~2回は撃つ機会があります。

プレインズウォーカーに長く定着されると対抗札をどんどん引かれてしまうので、なるはやで除去しましょう。

また、《フェニックス》ムーヴと《ドレイク》の両方の動きができる手札の場合、《フェニックス》ムーヴを優先しましょう。

理由は次の2つです。

①《安らかなる眠り》や《墓掘りの檻》、《告別》で墓地対策される場合があるため、中盤から終盤以降は《フェニックス》ムーヴがやりにくくなること

②ゲーム後半になればなるほど墓地や追放領域にソーサリーやインスタントが溜まり、《ドレイク》が強力になること

①について、コントロールにメインから採用されている墓地対策はそこまで数が多いわけではなく、たいていはドローでライブラリーを掘りすすんだ後に出されます。

そのため、《フェニックス》が動けるのは序盤から中盤にかけてだけであり、先に《ドレイク》を出してしまうと、《フェニックス》で攻められる時間はその分だけ短くなってしまいます。

②については、このマッチアップ以外でも共通の《ドレイク》の特徴ではありますが、アゾリウス・コントロールが相手の場合は特に、《ドレイク》が殴って攻撃が通る回数が本当に少ないため、殴る回数自体を減らしたいです。

《ドレイク》を出せるのは中盤以降であり、その頃には相手も除去を構えられるようになるため、《ドレイク》に対処できる手札があればまず間違いなく対処されます。

また、そのような事情に伴い、《ドレイク》は大切に扱う必要があります。具体的には、諜報でデッキトップに残したり、ルーティングで捨てずに残したり、戦場には1体しか出さずに全体除去でまとめて流されるのを防いだり、バウンスで除去を躱したり、《最大速度》で速攻をつけたり、です。

さらに、墓地対策される関係上、《最大速度》はできれば手札に持っておきたいところです(手札から撃った方が奇襲になりますしね)。

vs. ラクドス・アルカニスト

挨拶代わりの《思考囲い》から始まり、《コジレックの審問》や《邪悪な熱気》を《戦慄衆の秘儀術師》で使いまわします。

《戦慄衆の秘儀術師》は墓地に落ちても《立身+出世》で戦場に戻ってくることがあり、その他《若き紅蓮術士》や《歴戦の紅蓮術士》で横並べ、フィニッシャーは《死の飢えのタイタン、クロクサ》が務めます。

手札破壊があるためやや動きにくいですが、イゼフェニはデッキの多くがドロースペルのため、3回4回と連打されない限りはそこまで問題ありません。

終盤に手札が減っていると《フェニックス》ムーヴを決められないことがあるので、《表現の反復》や《ドレイク》、《約束の終焉》など、細かいカードアドバンテージを大切にしたいマッチアップです。

手札破壊で捨てさせられる分は仕方ありませんが、ルーティングや諜報で捨てずになるべく唱えたいですね。

vs. セレズニア・エンチャント

《収穫の手、サイシス》、《女魔術師の存在》を出した後にエンチャントを唱えてドロー、《聖域の織り手》でマナ加速、フィニッシャーは《神聖なる憑依》でトークンを並べるか、《運命を紡ぐ者》で土地をクリーチャー化して殴るかです。

その他、《砕骨の巨人》の項でも紹介した《九つの命》と《厳粛》のコンボを使います。

《収穫の手、サイシス》と《聖域の織り手》を野放しにしておく理由は何もないので、ターンを返す前に焼きましょう。

もたついてしまうと《真の木立ち》で被覆をつけられて焼けなくなります。

そうやって相手を減速させつつ、こちらの《フェニックス》で殴りきれば勝ちです。

また、たまに《安らかなる眠り》を出されますが、そうなったらサブプランの《ドレイク》に切り替えましょう。

相手に飛行ブロッカーはいないので、攻撃をすんなり通してもらえるはずです。

《砕骨の巨人》を採用していなければ、相手が《九つの命》と《厳粛》のコンボを決める前に殴りきらなければならなくなるため、3:7か2:8くらいで不利マッチです。

《砕骨の巨人》が1枚でもあれば、逆に7:3で有利マッチになります。

コンボが決まってから相手が自分を倒しにくるまでには少し時間があるので、そこから探しに行っても十分間に合います。

相手の除去は少ないので、《ドラゴンの怒りの媒介者》を複数並べることを意識すると、ライブラリーを早く掘りすすめられます。

《砕骨の巨人》を誤って墓地に落とさないよう注意してください。墓地に落ちたら回収する術はありません。

もし序盤に誤って唱えてしまったら、《消えゆく希望》でバウンスして回収しましょう。出来事って素晴らしいですね。

vs. セレズニア・ライフゲイン

《魂の管理人》や《月皇の古参兵》、さらに《裕福な亭主》などで、《祝福されし者の声》や《月の踊り手、トレラッサーラ》を育てて殴るライフゲインデッキです。

さらに、《太陽冠のヘリオッド》と《小走り樫》と《魂の管理人》(他のクリーチャーが戦場に出たときにライフを得るカードならなんでも可)で無限ライフ・無限トークンコンボを搭載しています(ライフゲイン→《太陽冠のヘリオッド》誘発で《小走り樫》に+1/+1カウンターを置く→《小走り樫》誘発でリストークンが出る→《魂の管理人》誘発でライフゲイン→最初に戻る)。

コンボパーツはすべて3マナ以下のため、《集合した中隊》で一気に揃えてくることもあります。

セレズニア・ライフゲインとの対戦で肝になるのは、《邪悪な熱気》の使い方です。

《祝福されし者の声》や《月の踊り手、トレラッサーラ》は、+1/+1カウンターが置かれる前であれば2点火力で焼くことができますし、もし置かれてしまっても4個までであれば、昂揚を達成すれば処理できます。

さらに無限コンボも、《小走り樫》に+1/+1カウンターが置かれる直前に焼いてしまえば不成立となります。

特にコンボまでリーチがかかっている状況では、除去を構えた状態でターンを渡すことを徹底しましょう。

逆に言うと、《邪悪な熱気》以外では対応しづらいのが難点です。

その上、どのカードも長くは放置できないです。

《祝福されし者の声》は+1/+1カウンターが4個置かれると飛行と警戒がついて《フェニックス》や《ドレイク》の壁となり、10個置かれると《消えゆく希望》以外では対処できなくなります。

《月の踊り手、トレラッサーラ》は、+1/+1カウンターを置くほかに占術を行うので、他のキーパーツを次々に探されてしまいます。

相手の手札が《魂の管理人》系に偏っていたり、《小走り樫》コンボ頼みだったりする場合には、1枚の《邪悪な熱気》でなんとかなることもありますが、総合的にはやや不利(相手の手札依存)かなと思います。

vs. イゼット・バーン

ヒストリックで上方修正が入っている《対称の賢者》の他、《損魂魔道士》や《ギトゥの溶岩走り》といったクリーチャーを中心に、《静電気の放電》、《魔術師の稲妻》、《批判家刺殺》といったバーンスペルを撃ってパンプしながら殴ってきます。

また、《無謀なる突進》で《戦慄衆の秘儀術師》が速攻でバーンスペルを撃ちながら4/3トランプルで攻撃してくることもあります。

ダメージレースで先行していたりクリーチャーを処理したりしたとしても、バーンスペルの連打で容易に計算を狂わされる、とても難しい相手です。

火力圏内に持ち込まれないようクリーチャーを焼きつつ、できるだけ速やかに《フェニックス》ムーヴを決めて殴りはじめます。

相手がバーンスペルを手札に揃えてしまったら負けてしまうため、長期戦には持ちこみたくありません。

《フェニックス》のうち何体を攻撃させて何体をブロッカーに残すかの判断も難しいですが、「このターンに相手のライフを◯点まで減らしておけば次のターンに手札の《火柱》と合わせて削りきれる」というように、勝利までの道筋をつけた上でプレイすることが重要だと思います(どのマッチアップでも重要なことですが、イゼット・バーンを相手にしたときは特に重要です)。

相性は4:6くらいで若干不利だと思いますが、自分と相手の引き、それからプレイの駆け引きに依る部分が大きいかもしれません。

vs. イゼット・フェニックス

同系対決についても言及しておきましょう。

ですが、正味な話、回ったもん勝ちだと思います。

先に《フェニックス》を出して主導権を握った方、あるいは《フェニックス》を多くコントロールしている方が断然有利です。

先に出すのが重要なのは、ダメージレースになると2~3ターンで終わってしまうため挽回のチャンスが少ないという事情のためであり、多くコントロールするのが重要なのは、1体から2体、2体から3体に増えることでダメージレースを完走するまでのクロックが短くなるためです。

また、相手の《フェニックス》を追放除去で焼くことも大切です。

序盤に相手が出した《ドラゴンの怒りの媒介者》はまず間違いなく焼いてください。

逆に、中盤以降の《ドラゴンの怒りの媒介者》はあまり強くなく、相手の《フェニックス》が立っているとただ突撃死するだけになってしまうため、手札でだぶついたら捨ててしまいましょう。

その他の《フェニックス》以外のクリーチャー、《ドレイク》や《スプライトのドラゴン》、《嵐翼の精体》は、たとえ出しても《邪悪な熱気》の良い的になってしまいます。

基本は《フェニックス》ムーヴを中心に動く方が、無駄がないでしょう。

vs. ゴルガリ・サクリファイス

『エルドレインの王権』期スタンダードでお馴染みの《大釜の使い魔》、《金のガチョウ》、《魔女のかまど》、《パンくずの道標》をメインエンジンとした、フードサクリファイスデッキです。

ヒストリックではこれらに加えて、《貪欲なるリス》、《食肉鉤虐殺事件》が使われます。

ジャンドカラー(黒赤緑)やラクドスカラー(黒赤)にしたタイプもあり、そちらでは《鬼流の金床》が採用されます。

《魔女のかまど》のせいでイゼフェニ側からの除去による妨害が効果的でない場合が多く、また、墓地対策として《魂標ランタン》が採られている場合もあり、なかなか容易ではない相手です。

放っておくと《大釜の使い魔》と《食肉鉤虐殺事件》で自動的に削られていくため、あまり長期戦にしたくありません。

序盤の《貪欲なるリス》を放置して殴られるとキルターンが大幅に短くなるため、速やかに焼きます。

《大釜の使い魔》に《火柱》を当てたくなりますが、赤相手に《大釜の使い魔》を無防備で出してくれるほど現実は甘くないです。

《金のガチョウ》をどかして、《フェニックス》や《ドレイク》の通り道を確保しましょう。

また、相手のメイン除去はたいてい《致命的な一押し》と《食肉鍵虐殺事件》だけであるため、序盤に《ドラゴンの怒りの媒介者》に《致命的な一押し》を撃たせておけば、中盤に《ドレイク》を出しやすくなります。

vs. シミック・マーフォーク

《真珠三叉矛の達人》、《マーフォークの霧縛り》、《メロウの騎兵》といった味方に+1/+1修正を与えるロード、《銀エラの達人》と《海と空のシヴィエルン》でドローと全体護法、《マーフォークのペテン師》で妨害を行う、マーフォーク部族デッキです。

相性は6:4くらいで有利マッチだと思います。

ロードは一つ一つ丁寧に焼きましょう。

ロードが2体並ぶとタフネスが3になり、《火柱》や昂揚未達成の《邪悪な熱気》1枚では焼けなくなるため、複数並ぶ前に対処したいところです。

除去の手数を稼ぐ定番の《約束の終焉》から2体焼けるとベストです。

プレイングが上手な方は《マーフォークのペテン師》をここぞという場面で握っているので、ダメージレースを先行していても油断は禁物です。

vs. マルドゥ・機体

《大牙勢団の総長、脂牙》の誘発能力で《パルヘリオンII》をリアニメイトする、コンボデッキです。

事前に墓地に《パルヘリオンII》が落ちたり、《ゴブリンの技師》などパーツが特徴的なので、相手にしたときはすぐに分かります。

止めるべきは、当然《大牙勢団の総長、脂牙》です。

しかし、インスタントで戦闘フェイズ前に対応しなければならないので、《中略》か昂揚達成しつつの《邪悪な熱気》、妥協点として《消えゆく希望》を早々に引き込みましょう。

逆に言えば、《大牙勢団の総長、脂牙》さえ睨んでおけば、そこまで怖い相手ではありません。

序盤は《フェニックス》ムーヴも《ドレイク》も後回しで除去を探し、中盤以降は相手のターンにインスタントを撃てるよう常に構えながら攻めていくことになります。

vs. リアニメイト

ジェスカイカラー(白青赤)かマルドゥカラー(白黒赤)で組まれることが多い、リアニメイトデッキです。

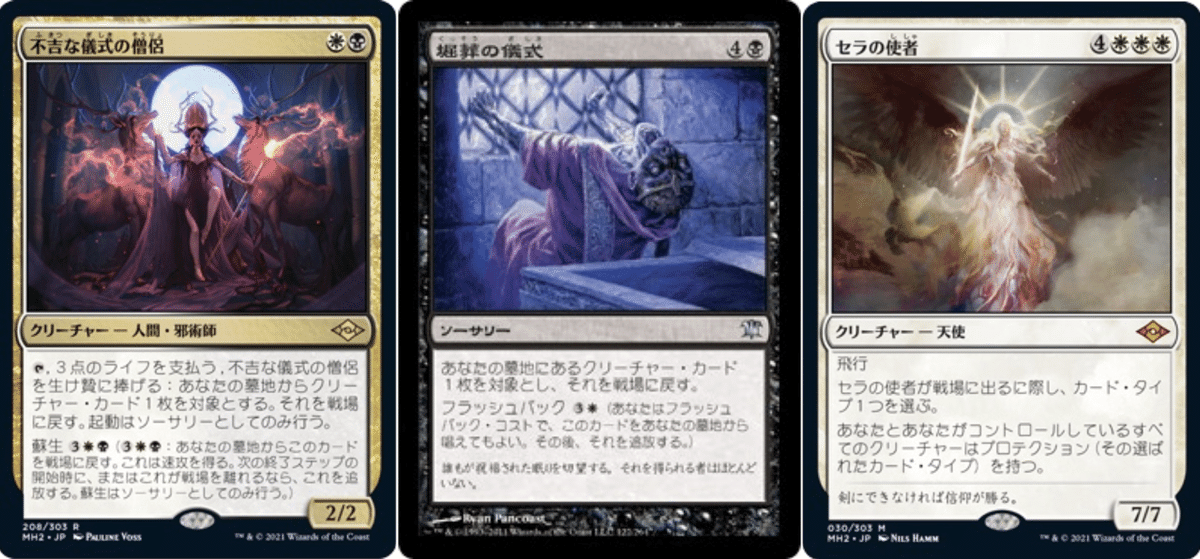

釣り竿は《不吉な儀式の僧侶》か《掘葬の儀式》が使われます。

Scholar of the Lost Trove/失われた宝物庫の学者

クリーチャー — スフィンクス

飛行

失われた宝物庫の学者が戦場に出たとき、あなたの墓地からインスタントかソーサリーかアーティファクトであるカード1枚を対象とし、それを、そのマナ・コストを支払うことなく唱えてもよい。このターン、これにより唱えられたインスタント呪文かソーサリー呪文があなたの墓地に置かれるなら、代わりにそれを追放する。

ブン回りを止めるために《不吉な儀式の僧侶》は召喚酔いがとける前に必ず除去しなければなりません(蘇生持ちなので、《火柱》で対処できるとベストです)が、その後はできるだけ早く《フェニックス》で殴りはじめます。

ほとんどの場合で遅くとも4ターン目には《掘葬の儀式》が墓地から唱えられるため、《中略》を握っていない限りはリアニメイトされる前提で動かなければなりません。

リアニメイトを決められても、その前にある程度ライフを削っておけば勝機を見出せます。

厄介なのが《セラの使者》と《大修道士、エリシュ・ノーン》です。

前者は、戦場に出たときの誘発でクリーチャーを指定されると、こちらの攻撃がすべて無効化され、相手のクリーチャーはすべてアンブロッカブルになります。

後者は、《フェニックス》が戦場に留まれなくなります。

どちらもタフネスが7あるので、《消えゆく希望》でバウンスか、《邪悪な熱気》+2点火力の合わせ技で処理しなければなりません。

その他はだいたい《邪悪な熱気》で落とせるので、除去して道をこじ開けつつ《フェニックス》や《ドレイク》で殴りきるかたちになります。

vs. 《ニヴ=ミゼット再誕》

パイオニアでかつてトップメタの一角だった《ニヴ=ミゼット再誕》は、ここヒストリックでも見られます。

序盤で注意すべきは《縄張り持ちのカヴー》で、素早く5/5まで成長し、攻撃時の誘発能力で《フェニックス》ムーヴや昂揚の達成を邪魔してきます。

できる限り早く墓地を肥やして昂揚を達成し、《邪悪な熱気》で焼きたいところです。

《邪悪な熱気》は《ニヴ=ミゼット再誕》を焼くのにも使えるため、このマッチアップにおける最重要除去カードになります。

諜報などで不用意に墓地に置かないよう注意してください。

そうやって邪魔なクリーチャーをどかしつつ、《フェニックス》や《ドレイク》で殴っていくことになります。

長期戦になると《ニヴ=ミゼット再誕》のカードパワーに押しつぶされてしまうため、その前にか、遅くとも《ニヴ=ミゼット再誕》に着地された返しのターンには殴りきりたいところです。

しかし、基本的にはやや有利なマッチアップだと思います。

vs. 《海門の嵐呼び》コンボ

《海門の嵐呼び》に続けて《新生化》を唱え、デッキから《二重詠唱の魔道士》を出してスタック上の《新生化》をコピー、これを繰り返して《二重詠唱の魔道士》と《玻璃池のミミック》をありったけ出します。

さらに最後に《タクタクの瓦礫砦》で速攻を持たせつつ、《戦闘の祝賀者》の督励で得られる追加戦闘フェイズも含めて1ターンで殴りきる、ワンショットキルコンボデッキです。

ヒストリック環境のティムールカラー(青赤緑)のデッキはほぼこれ一種類だけであり、さらに土地で《玻璃池のミミック》や《ヴァラクートの覚醒》が出てきたり、序盤の動きが少なかったりするので、相手にしたときは分かりやすいです。

コンボに介入するポイントはいくつかあります。

①《海門の嵐呼び》着地後、《海門の嵐呼び》の誘発能力がスタックにある状態で、インスタント除去を《海門の嵐呼び》に撃つ。

《海門の嵐呼び》の誘発能力の解決前であればコピーは生成されず、また《新生化》はソーサリーなので、《新生化》の追加コストとなる《海門の嵐呼び》を除去することでコンボを阻止できます。

②《二重詠唱の魔道士》着地後、《二重詠唱の魔道士》の誘発能力が《新生化》を対象にとった状態で、オリジナルの《新生化》を対象に打ち消しを撃つ。

《二重詠唱の魔道士》の能力を対象不適正にしてしまえば、戦場に《二重詠唱の魔道士》1体は残りますが、完走を阻止できます。

③コンボが完走した後で、戦闘前に《タクタクの瓦礫砦》を除去する。

速攻付与クリーチャーを除去することで、1ターン稼ぐことができます。

《楽園のドルイド》経由でのコンボスタートで、《新生化》の生け贄クリーチャーを2体いる場合などは、この方法を採ることになります。

いずれにせよインスタントの妨害がないと負けなので、序盤からドロースペルを使用して探しましょう。

vs. 《ドラゴンの嵐》コンボ

《ミジックスの熟達》から墓地の《出現の根本原理》を唱え、《全知》・《方程式の求解》・《ドラゴンの嵐》などの「必ず《ドラゴンの嵐》に繋がる組み合わせ」を選択し、ストーム2以上の《ドラゴンの嵐》から《峰の恐怖》と《帰ってきた刃の翼》2体を出し、無限ループを発生させてきます。

Dragonstorm/ドラゴンの嵐

ソーサリー

あなたのライブラリーからドラゴン・パーマネント・カードを1枚探し、それを戦場に出し、その後ライブラリーを切り直す。

ストーム(あなたがこの呪文を唱えたとき、このターンにそれより前に唱えた呪文1つにつきそれを1回コピーする。)

(《帰ってきた刃の翼》2体目を出す→レジェンドルールで片方が墓地に置かれる→《帰ってきた刃の翼》誘発でその墓地の《帰ってきた刃の翼》を対象にとる→最初に戻る)

また、コンボスタートを《掘葬の儀式》で《失われた宝物庫の学者》をリアニメイトさせることから始めるパターンもあります。

相性は2:8か1:9で、明確に不利です。

まず、イゼフェニでコンボスタートの4ターン目までに殴りきることはかなり難しいです。

《中略》で打ち消しを構えられる場合のみ、なんとか勝負になるかなという感じです。それでも、打ち消しを構えるために4ターン目(後攻の場合は3ターン目)の《フェニックス》ムーヴを断念せざるを得ないので、その後相手がもたついてくれなければ殴りきれません。

《中略》を引けていない場合、相手が4ターン目スタートできない手札であることに賭けてクロックを展開するか、マナを残してブラフをかけるか、どちらかを採ることになります。

しかし、相手は《異世界の凝視》、《信仰無き物あさり》、《プリズマリの命令》でガンガン手札を整えてくるため、事故はそうそう期待できません。

もし《ミジックスの熟達》を2枚以上引けていれば、こちらのマナが残っていても構わず仕掛けてくるでしょう。

筆者はこの《ドラゴンの嵐》コンボとマッチングすること自体が事故と割り切っていますが、それが嫌な方は《中略》か他の打ち消しを増量させると良いでしょう。

vs. 《パラドックス装置》コンボ

軽量マナアーティファクトと《パラドックス装置》を並べて、何かを唱えるたびにマナが出るようにし、最終的には《不吉な旅人》で無限キャストか《霊気貯蔵器》で50点砲がとんできます。

デッキのメインエンジンは無色ですが、黒を混ぜて組まれることが多いように感じます。たまに黒以外の変わり種も存在します。

また、コンボの他にも、無色のクリーチャーになれる《守護像》や《這い回るやせ地》を、《見捨てられた碑》で強化して殴ってくるパターンもあります。

最速4ターン目に《精霊龍、ウギン》が出て全体追放されたり、《大いなる創造者、カーン》から墓地対策アーティファクトを持ってこられたり、妨害が厳しい相手です。

また、《見捨てられた碑》によるライフゲインも地味に効きます。序盤に1桁まで削った相手のライフが終盤には振り出しに戻っていた、なんてこともしばしばです。

《フェニックス》や《ドレイク》をまとめて追放されてしまうと目も当てられないので、常に最大出力を出すのではなく、二の矢、三の矢を構えながら攻勢をしかけていくと良いでしょう。

《精霊龍、ウギン》は、-X(X=4)の後に忠誠度3で残りますが、手札に《フェニックス》を1枚残しておけば返しのターンで忠誠度を削りきることができます。

幸い、相手のキルターンはこちらよりも遅いので、多少時間をかけても大丈夫です。

相手の動きはほぼソーサリータイミングで、インスタント除去は少ないため、《最大速度》による《ドレイク》速攻付与もうまく使っていきたいところです。

後書き

これでイゼフェニの備忘録は終わりです。

『ニューカペナの街角』以降のイゼフェニは《帳簿裂き》が加入し、また、環境の墓地対策の一つには《未認可霊柩車》が使われるようになりましたが、どちらも筆者は検証不十分なため、当記事では言及しませんでした。

《帳簿裂き》はイゼフェニのミラーマッチにおいて本当に強いですね。

自分も相手もガンガン呪文を唱えるので、あっという間に育ちます。

1つでも+1/+1カウンターが置かれれば2/4のブロッカーになり、《フェニックス》ムーヴを決めてもダメージを与える速度がガクッと落ちます。

除去耐性を持たないクリーチャーである以上、《スプライトのドラゴン》などと同じ弱点があるかとは思いますが、じっくり回してみての要検証です。

《未認可霊柩車》は、親和やラクドス・アルカニストでよく使われています。

墓地を追放するスピードが速いうえ、使い切りではなく戦場に残って継続的に圧力をかけてくるのが鬱陶しいですね。

特にラクドス・アルカニストでは、《フェニックス》を《未認可霊柩車》で、《ドレイク》を《思考囲い》で落とされると、攻め手が無くなってしまいます。

ゲームが進めばフィニッシャーにもなりますし。

イゼフェニはヒストリック環境のトップメタの一角である以上、他のデッキからマークされる側に立たなければならないので、それらを受けてどのように進化していくのか、これからも目が離せませんね。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

『【Magic: The Gathering】イゼット・フェニックス覚え書き【ヒストリック】』はファンコンテンツ・ポリシーに沿った非公式のファンコンテンツです。ウィザーズ社の認可/許諾は得ていません。題材の一部に、ウィザーズ・オブ・ザ・コースト社の財産を含んでいます。©Wizards of the Coast LLC.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?