論文から学ぶ漢字の成り立ち研究

はじめに

前回の記事で、漢字の成り立ち(字源)を調べるにあたり、どういった記述が信用に値すると客観的に言えるか、またどのような媒体で調べるのがよいかを述べた。今回はその延長で、字源説というものが「いかにして提唱されるか」という過程に目を向けてみよう。要するに途中式を覗こうという魂胆である。今回取り上げるのは以下の三本である。

・林澐「豊豐弁」

・陳剣「釈上博竹書『昭王毀室』的“幸”字」

・張富海「説字二則」(うち、「二、孔」の章)

以下、実際の論文内容に沿い、要約しながら記述していく。挙示される字形資料に関しては、基本的には元論文に掲げられた字形を示すが、スペースの問題もあるため、時に論旨に影響のない範囲で厳選し、あるいは補填を行なった。また、必要に応じて筆者補足と称して情報を追加した。

林澐「豊豐弁」を読む

前提情報

この論文は1986年、『古文字研究』第12輯に掲載された。「豊」「豐」両者の区別と、それぞれの造字本義を論じるものである。現在、一般的に「豐」を「豊」形で書く我々にとっては、読んでいる内に混乱してしまうかもしれないが、気合いで頑張って欲しい。

「豊」と「豐」の混同

「豊」と「豐」の音と意味は互いに離れているが、字形が似ていたために、漢代の隷書では混同されている例も見られる。

右:孔龢碑の中の「禮」の右部が「豐」形に書かれる例

多くの古文字学者はかつて「豊」と「豐」は元々は同じ文字で、後に分かれたのだと主張していた。しかし、陸続と出土している先秦の古文字資料により、両字はそれぞれ異なる起源を持つ別字であることが分かってきた。

「豆」に従うのは誤り

『説文』では両字について、それぞれこう述べられている。

説文の著者である許慎は、既に変化を経た後代の字形を根拠としていたため、その分析には誤りがある。

説文は両字についてそれぞれ「从豆」、つまり「豆」に従うとするが、古文字の字形を見れば実際は「豆」ではなく、太鼓の象形である「壴」に従う。しかし西周中期以降、「豊」「豐」が従う「壴」の中心にある縦線が省略される変化が起こり、「豆」に接近した結果、小篆において「豆」に従うという誤認を生んだのである。

「豊」の字形分析

西周金文で「豊」あるいは豊に従う「醴」の字形を見れば、「壴」の上部は「玉」と同じ形で書かれる。また、甲骨文においても「豊」字は見られ、上部は「玉」に従うのは変わらない。

つまり、「豊」は「壴」と「𤤴」に従う。これらの太鼓と玉は、古代の儀礼に使用される代表物である。『論語』陽貨に以下の言葉がある。

子曰「禮云禮云、玉帛云乎哉?樂云樂云、鐘鼓云乎哉?」

(先生が言われた。「礼だ礼だと言っても、玉帛を言うのであろうか。音楽だ音楽だと言っても、鐘鼓を言うのであろうか。)

これは古代の儀礼においては、玉帛や鐘鼓の使用が定番であったことを少なからず反映したものと言える。また甲骨文にも、鼓を用いる祭祀の記録がある。

以上から言えば、「豊」は{禮(礼)}を表す字であり、「禮」字は後に「示」を意符として加えた分化字である。

「豐」の字形分析

「豐」は金文では以下のように書かれる。

先ほどの「豊」と比較してみると、「豐」の上部は「豊」のように横棒が直線ではなく、縦線を挟んで左右対称に上がり気味になるという違いが見られる。

殷代の甲骨文では「壴」と「鼓」が通用する例があり、「鼓」は打つことに関連する意符「攴」を加えた「壴」の繁体である。上掲の「豐」「⿰豐攴」も同じ関係と見做すことができる(つまり「豐」は打つことに関連する本義を持つ可能性が高い)。

「豐」の上部は「丰」であり、これは声符である。丰声に従う所以は、蓬蓬然たる撃鼓の音{蓬}を本義とするからである。

総合すれば、「豊」は「壴」と「𤤴」に従う会意字で{禮}を本義とし、「豐」は「壴」に従い「丰」を声符とする形声字であり、{蓬}を本義とする。両者は形・音・義の全てにおいて明確に区別されており、混同してはならない。

まとめ

以上が論文の大まかな内容である。両者の区別について、字形の仔細な分析を通じ、古代人は明確に区別していたことを指摘した。また、古代の習俗や声符の分析から、それぞれの本義を考察した。これらの内容は、現在広く受け入れられている(ただ、林氏は「豐」が「ゆたか」の意をもつ理由について、鼓の音は「宏大充盈」であるからその引伸義であると説くが、必ずしも結び付ける必要は無く、仮借として解釈するのが穏当だろう)。

しかし、日本では「豆」と関連付けられた説(高杯に穀物を盛って云々)はいまだに根強いようで、ネットで検索すればその類の記事がすぐにヒットする。他には、「體」という字の右側は「豐」ではなく声符「豊」であるが、「豐」と混同して「骨が豊かだから云々」と説く誤りもしばしば見られる(字の覚え方としては良いかもしれないが、成り立ちとして説いてはいけない)。

このように異なる由来を持つにもかかわらず、字形の変遷の結果、同じ形に収束するというのはよくある現象であり、成り立ちを説く際には注意を払わなければならない。

陳剣「釈上博竹書『昭王毀室』的“幸”字」を読む

前提情報

1994年、上海博物館が香港の骨董市から盗掘竹簡(正規の発掘を経ていない竹簡)を買い戻した。竹簡には戦国時代の楚系文字が記されており、それらの文献は整理されたのち『上海博物館蔵戦国楚竹書』として出版された。よく「上博楚簡」と略され、論文の題にある「上博竹書」とはこれのことである。その中の文献の一つ『昭王毀室』に見られる「ある文字」についての論著である。

従うのは「屰」か?

第三簡に以下の字が見られる。

「僕之母(毋)辱君王不△僕之父之骨在於此室之階下…」の△の箇所にこの文字がある(以下、この字を指す時は△で代替することがある)。

竹簡の整理者はこの字について、「⿰屰犬」と釈して{逆}と読むとした。(直前にある「不」と合わせて、「不逆」は君子の謙称であり、『晏子問下』に「君子懐不逆之君。」とある。)

しかし実のところ、この字の左側は「屰」ではない。古文字の中には、確かにこれに似た書き方の「屰」旁があるため、混同しやすい。例えば、「逆」字はそれぞれこのように書かれることがある。

「屰」は「大」を逆さまにした形に飾筆が加わったもので、確かに△の左部に似ている。しかし、これらの字は全て三晋系に属しており、楚系文字ではない。楚系文字では、「屰」は異なる書き方で書かれるのである。

筆者補足:

陳氏は、整理者があの字の左側を「屰」としてしまったのは、今回課題となっている楚系資料の文字とは系統の異なる晋系文字の書き方と混同してしまったためだと述べている。戦国時代は地域による字形の多様化が顕著であること、大西克也・宮本徹編著『アジアと漢字文化』p.67-114に詳述されている。

また、以下より「某」旁という言い回しがしばしば出てくるが、それは「某」が他の字の偏旁として使われている際に使う呼び方である。

楚系文字の「屰」

では楚系文字では「屰」はどのように書かれるのか。「朔」字と「逆」字の例を示す。

先ほどの晋系文字とは大きく異なり、「屰」の部分は「丰」や「毛」に近い形で書かれることが分かる。

筆者補足:

つまり、もし楚系文字の△が本当に「屰」に従うなら、以下のように書かれてしかるべきである。

ゆえに△は「屰」には従わない。

「倒矢」形

△の左側は、実際は「矢」字をさかさまにした形である(論文に倣い、以下「倒矢」と称す。)。楚系文字には倒矢形及び倒矢形に従う字は非常に多く、字形が明瞭な例をいくつか挙げる。

中には、矢尻の先端に小点形の飾筆が加えられたもの(上博一 孔22)や、それが横画に変化したもの(上博二 容18他)も見られる。

これら倒矢形の字は、楚文字の「矢」字である。今本『詩経・斉風・猗嗟』には「四矢反兮,以御乱兮」の句があるが、これが『上海博物館蔵戦国楚竹書(一)・孔子詩論』簡22では、「矢」の部分が倒矢形で書かれることがその根拠である。

たとえ楚文字におけるこの倒矢形が他地域での「屰」旁と似ているとしても、楚文字の中では「屰」と「倒矢」は形が明確に異なるのだから、峻別されなければならない。

筆者補足:

ちなみに秦系文字の「矢」字は楚系文字と違い、本来の向きで書かれる。せっかくなので比較しておこう。

「幸」が「羊」に従うというのは誤り

つまり冒頭に挙げた△は、左側は「倒矢」に、右側は「犬」に従う字である。思うに、この字は後代の「幸」字である。

その繋がりを論じるために、まずは『説文』にある「幸」字から見る必要がある。『説文』では「幸」字は「⿱夭屰」という形に作る。

説文のこの書き方は、本来の形ではない。より古い秦漢文字では、「幸」の上半分が従うのは「夭」ではなく「犬」である。そして下半分は、比較的晩期の隷書では、「羊」に似た形で書かれる。そのため、「幸」は「犬」と「羊」に従うと分析する学者もいた。

筆者補足:

「犬」が小篆で「夭」に訛変する例として、他に「笑」字がある。「笑」はもと「艸」と「犬」とに従う。(禤健聡 『戦国楚系簡帛用字習慣研究』p.354-355)

しかし、早期隷書の形を見れば、「幸」の下半分は「羊」とは別の書き方で書かれる。秦と前漢早期には「幸」字は多く見られるが、一例として馬王堆一号漢墓遣策と三号漢墓遣策の中で、「幸」と「羊」、「羊」旁を比較する。

また、「幸」字は馬王堆一号漢墓の漆器では以下のようにも書かれる。

ここから分かるように、「幸」の下部はおおよそ、「丰」の上が突き出ない形もしくは「羊」形に近い形の両種の書き方に分かれる。前者が早期隷書に現れる最も一般的な書き方であり、「羊」がそう書かれることは滅多にない。

また睡虎地秦簡では、「幸」の下部は「羊」ではなく、むしろ「逆」「朔」などの「屰」部と同じである。

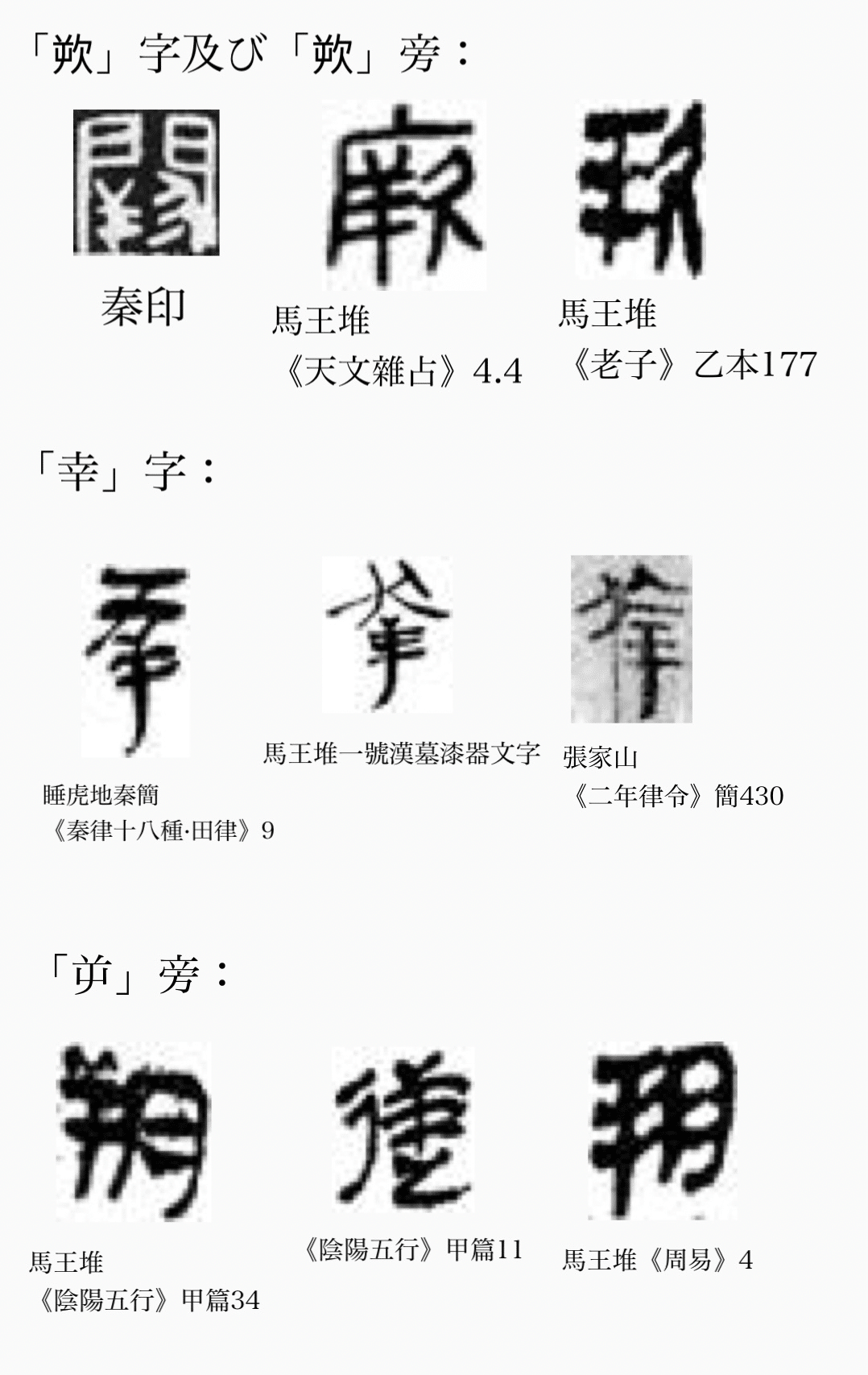

字形から見れば、「幸」の下部を「羊」とするのは本来の書き方ではない。思うに、「幸」の下部が従うのは「倒矢」形である。「欮」字の字形変化がその根拠となるため、以下で解説する。

「欮」字の変化との比較

「欮」字は金文では以下のように書かれる。

この字は左は「倒矢」、右は「欠」に従う。張世超等撰著『金文形義通解』が指摘するように、「倒矢」を意符、「欠」を声符とする形声文字で、「栝」の本字とするのが合理的である。

さて、早期隷書において「欮」字、「欮」旁、「幸」字を比較すると、「欮」が従う倒矢形と「幸」の下部は、それぞれ「¥」「羊」「『丰』の上が突き出ない形」の三つの形体に帰納されることが分かり、両者の変化は平行している。また、上で挙げた睡虎地秦簡の「屰」旁も同様である。ゆえに説文小篆では、同じ「屰」形に収束した。

以上より、秦漢文字の「幸」字は、上部は「犬」、下部は「倒矢」に従う。古文字においては、字のパーツを上下に配置するのと左右に配置するのとは、往々にして区別されない。よって上博楚簡に見える△字は「幸」字である。

これにより、前後の文は「僕之母(毋)辱君王、不幸僕之父之骨在於此室之階下…」と読め、「(私が喪服を着ているのは)君王を侮辱しているわけではありません。(実は)不幸にも私の父親の遺骨がこの宮室の階下に在り…」と文意を解き明かすことができる。

まとめ

① △の左部は同じ楚系での「屰」と異なるため「屰」ではない。

② 楚系文字では「矢」を逆さまに書く習慣があり、△の左部はそれと同形である。ゆえに「倒矢」と「犬」に従う。

③ 一方、秦漢文字では「幸」の下部は「屰」と同じ書き方である。

④ 秦漢文字資料では、倒矢に従う「『欮』の左部」と「幸」、逆さまの「大」+飾筆からなる「屰」が同じ字形変化を通じて最終的に「屰」へ収束した過程が見て取れる。

⑤ 「欮」の字形変化との比較から、秦漢文字の「幸」は犬と倒矢に従う。ゆえに配置を左右に入れ替えただけの楚系文字△も「幸」字である。

ちなみに、幸福の「幸」字とは無関係の、手枷の象形である「㚔」という字があるが、これが字形変化を経て最終的に「幸」と同形になったため混同され、「幸」を手枷と結びつけて論じる謬説が生まれたりもした。「執」や「報」に含まれる「幸」は「㚔」由来のものであり、今回取り上げた幸福の「幸」とは関係ない。

この論文が発表されたのは2005年であり、その説は字源の専門書『説文新証』等にも取り入れられ、現在は定説と言って良いだろう。もう20年近く経つが、残念なことに日本ではいまだに手枷と結び付けた説が目立つ。

さて、「幸」は倒矢と犬とに従う字であるが、その構形から「幸」の意味を見出すことはできず、仮借であるとするのが合理的である(そもそも{幸}という抽象的な意味を表すのに象形や会意は困難であろう)。陳氏も述べているが、その造字本義が何であるかは、今後の研究に委ねられるところである。

張富海「説字二則(二、孔)」を読む

この論文は二つの文字「東」と「孔」とについて述べたものであるが、うち「孔」の章を取り上げる。ここまでの論文は、どちらかと言えば「形」の分析に重きを置いていたが、今回は「音」の分析を重点的に行い、本義を考察するものである。

「孔」の字形分析

「孔」は金文では以下のように書かれる。

郭沫若はかつて『金文叢考・釈孔』の中で、この字を「小児の頭上に穴のある形」を表す指事字だと述べ、本義は「ひよめき」であり、「穴」はその引伸義だとした。

筆者補足:

【ひよめき】「〔医〕幼児の頭蓋骨がまだ完全に縫合し終わらない時に脈拍につれて動いて見える前頭および後頭の一部。」『広辞苑』

この説は影響力があったものの、ひよめきは表からでは穴が空いているかどうか見えない。「ひよめき」を本義とするには、字形上の解釈にも疑問が残る上、訓詁上の根拠にも欠ける。

林義光『文源』が指摘するように、「子」の右上にあるのは乳房の象形とするのが合理的である。つまり「孔」は授乳の様子をかたどった字である。

母親が子に乳を飲ませる様子をかたどった「乳」字との関係が意識されるところであるが、「乳」の右側の「乚」は、郭永秉2013が指摘するように人形(母親の部分)が離れてできた筆画であり、「孔」のそれとは由来が異なる。

「孔」及び関係詞の音韻学的分析

「孔」は古書においては哺乳の意味では用いられない。ただ、「孔」と読音が近く、意味も「乳」や「哺養」に関係する字は存在する。

『左伝』宣公四年:「楚人謂乳穀。(楚の人は乳を穀と言う。)」、『釈文』「音奴口反。(穀は、奴口反の音を持つ。)」

奴口反という音は、乳(上古日母侯部)と極めて近い。

楊伯峻『春秋左伝注』:「金沢文庫本“穀”作“㝅”、蓋用本字。(金沢文庫本では穀を㝅に作り、本字を用いている。)」

『説文』十四下子部:「㝅、乳也。」大徐音古候切。

『漢書・敘伝上』:「楚人謂乳穀」、如淳注:「穀音構。牛羊乳汁曰構。(穀は構と同じ音で読む。牛羊の乳汁を構と言う。)」

構の音は、説文の大徐音(古候切)と同じである。

顔師古注:「穀読如本字、又音乃苟反。」

乃苟反は、(はじめに述べた)奴口反と同じである。穀(㝅)を構(見母侯部あるいは屋部)と読んでも穀(見母屋部)と読んでも、孔(溪母東部)と声母が近く、韻部は対転関係にある。

筆者補足:

「『之部一職部一蒸部』や『葉部一談部』のような、縦の列の3つ(2つ)の部は、上古において主母音と韻尾に関して何らかの共通性を有していたと推定される(対転)。」

日本中国語学会編『中国語学辞典』p.2(古屋昭弘氏 執筆箇所)

「-mと-p、-nと-t、-ŋと-kは、それぞれ発音する際の調音点を同じくしている。その対応関係のもとで陰類とそれに-m、-n、-ŋが下接した陽類、-p、-t、-kが下接した入声が通用する。これを対転という。」

沖森卓也、笹原宏之編著『漢字』p.71(鳩野恵介氏 執筆箇所)

『説文』四上鳥部:「鷇、鳥子生哺者。」大徐音口豆切。

『爾雅・釈鳥』:「生哺、鷇。」、『釈文』:「鷇、謝苦候反。『字林』工豆反、郭音同。」

「鷇」は(親鳥から口移しで食べ物を与えられるような)雛鳥の意味であり、幼児の意味を持つ「㝅」とは同源語と考えられる。「鷇」に溪母と見母の二つの読音があるからには、(見母の反切で表されていた)「㝅」も溪母の異読を有していた可能性が十分にある。

筆者補足:

「鷇」に溪母と見母の二つの読音があるというのは、反切上字に溪母の「口」「苦」が用いられただけでなく、見母の「工」が用いられているためである。

もし「㝅」が溪母の音を有するなら、「孔」の声母と同じになるため、両者の語はより密接な関係を持つことになろう。

以上を総合すれば、「孔」の本義は乳(哺乳)を表す語{㝅}あるいはその同源語であり、「穴」とか「大きい」とかの意味は全て仮借義とするのが妥当である。

まとめ

前半で「孔」字の字形分析を行い、後半で関係詞の反切資料等を活用して本義に迫る内容であった。象形である以上、その表す語(意味)は、字形から見て直感的に連想されてしかるべきものであるから、この字が授乳の様子をかたどるとし、{㝅}を本義とするというのは非常に腑に落ちる説である。

おわりに

以上、わずか三つの論文を紹介したのみだが、成り立ちを説く上で重要な事がいくつも読み取れる。

・漢字は語と結び付いているため、字源を論じる際は形、音、義(より厳密に言えば、形及びそれと結び付いている語(音・義))の全側面から、より自然な説明を施さなければならない。

・現在広く通用している意味と、その漢字の形とは、必ずしも直接結び付く必要はない。(仮借義として処理すべきところを、本義あるいは派生義と結び付けて附会してはならない。)

・わずかな筆画の違いが字の違い(引いては音義の違い)に繋がるため、細心の注意を払わなければならない。

これらをなおざりにしてはならないと、彼らの論著から大いに学ぶことができる。

さて、論文内でたびたび登場した『説文』は文字学の聖典と言われるが、その著者である許慎の伝を収めた『後漢書』儒林列伝下に以下のようにある。

初、慎以五経伝説臧否不同、於是撰為五経異義、又作説文解字十四篇、皆伝於世。

五経の解釈が当時混乱していたことを嘆き、それを正す目的で説文を編纂したと読み取れる。つまり説文の目的は、諸字の本義を解き明かすことで経書を正しく理解することであり、その点から言えば同書は文字学的側面だけでなく、訓詁学的側面をも持ち合わせていると言える。

文字の分析はそれ自体が最終の目的ではなく、分析された文字を通して古文献を読解するところにその真価がある。その点では、今回の中では特に陳氏の論文が分かりやすい例となろう。

【参考・引用文献】

・林澐 「豊豐弁」 『古文字研究』第12輯 1985年、p.181-186,『林澐文集・文字巻』2019年、p.59-63

・土田健次郎訳注『論語』2023年、p.646

・陳剣「釈上博竹書『昭王毀室』的“幸”字」『漢字研究』第一輯、2005年、p96-103,『戦国竹書論集』、2019年、p.134-145

電子版(http://m.bsm.org.cn/?chujian/4355.html#_edn15)

・立命館大学白川静記念東洋文字文化研究所『漢字学研究』第八号、2020年、p.166-169

・陳炫瑋「与『羍』相関構造字研究」『中正漢学研究』25期、2015年、p.19-60 所収

・大西克也、宮本徹 編著『アジアと漢字文化』、2009年、p.67-114

・禤健聡 『戦国楚系簡帛用字習慣研究』、2017年、p.354-355

・張富海 「説字二則」 『中国文字学報』 2017年、p.110-111,『古文字与上古音論稿』2021年、p.187-191

・日本中国語学会編『中国語学辞典』、2022年、p.2

・沖森卓也、笹原宏之編著『漢字』、2017年、p.71

【工具書】

・臧克和 主編『漢魏六朝隋唐五代字形表』、2011年

・張俊成 編著『西周金文字編』、2018年

・黄徳寛 主編、徐在国 副主編『春秋文字字形表』、2017年

・黄徳寛 主編、徐在国 副主編『戦国文字字形表』、2017年

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?