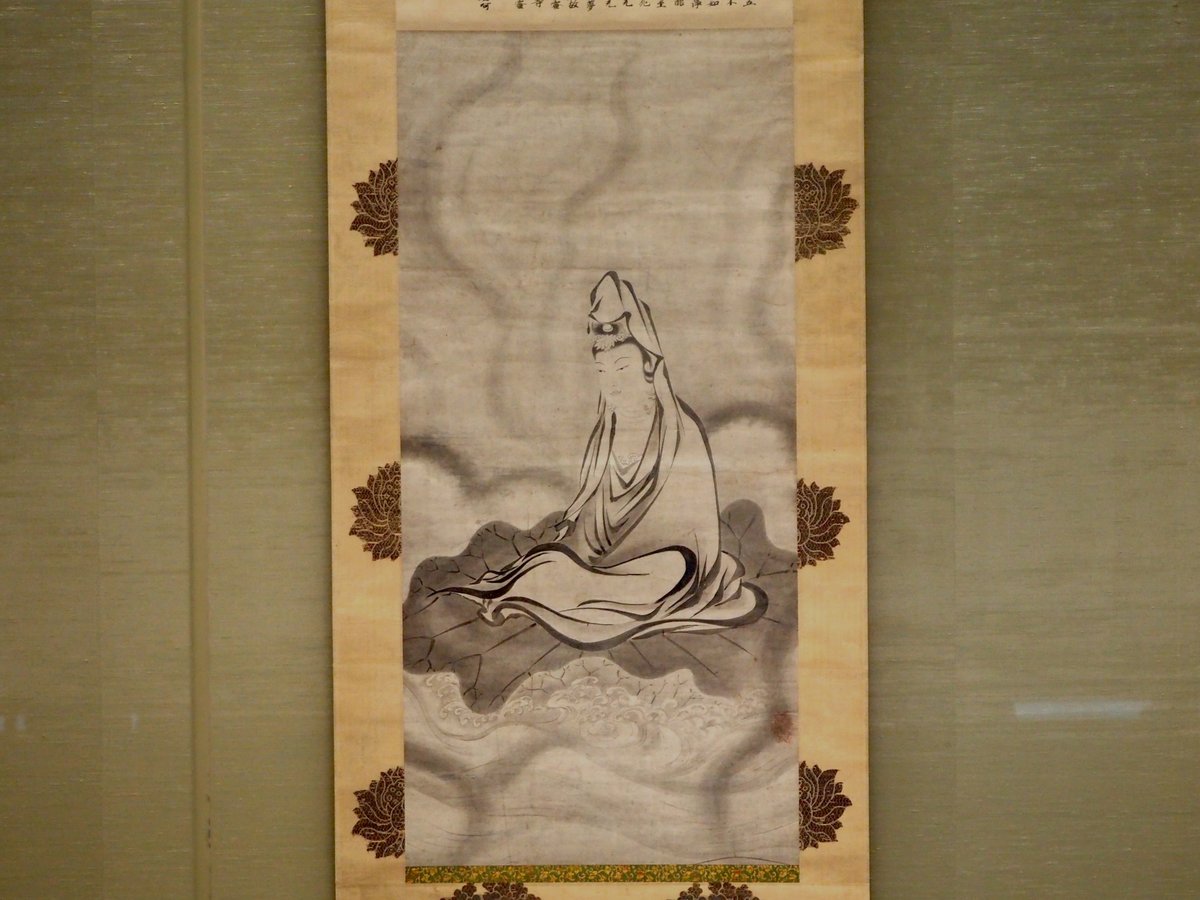

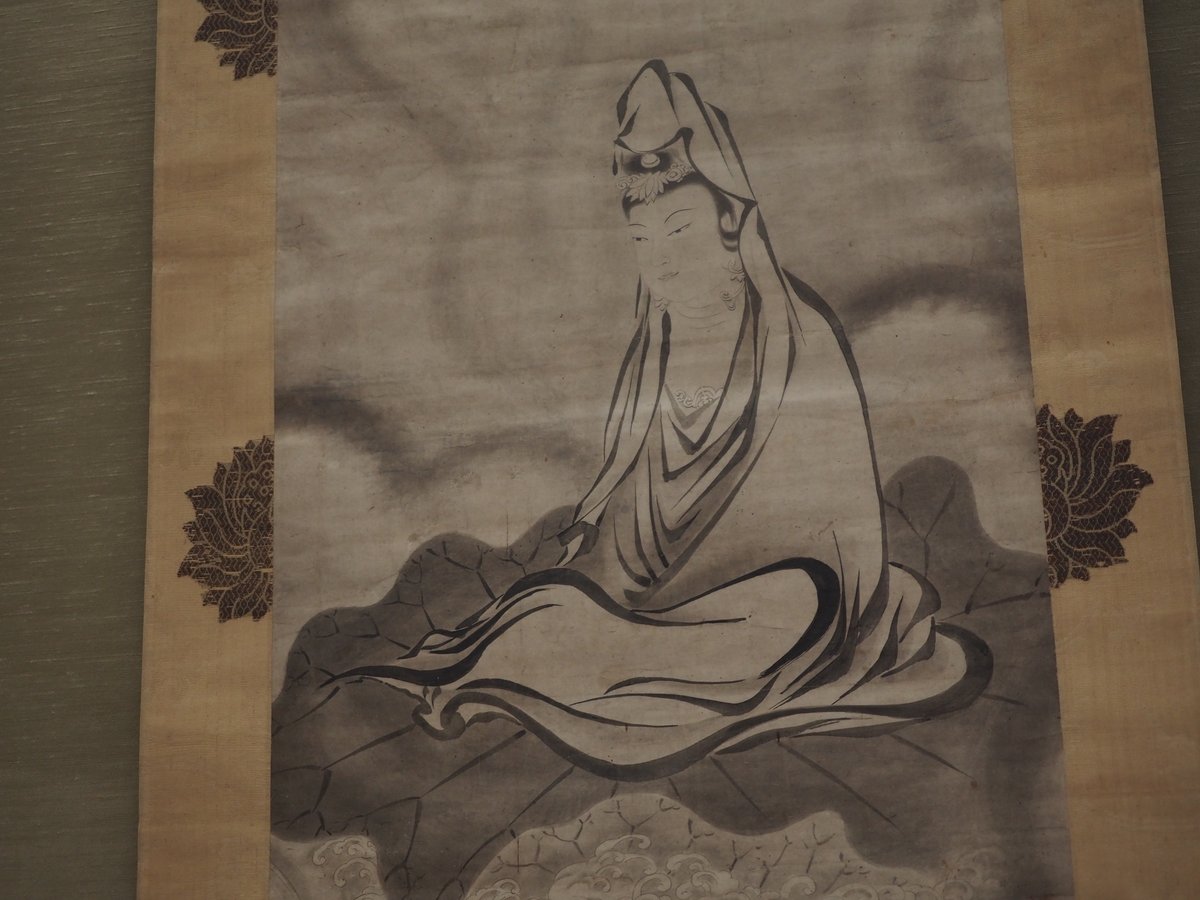

能阿弥さんが描いた《白衣観音図》ほか、仏画の世界へ潜入してみた@東京国立博物館

1カ月ほど前に東京国立博物館(トーハク)へ行った時に見た《白衣観音図》について、noteに残しておこうと思い、書き始めています。能阿弥という方が描いた作品で、もしかすると既に展示替えで、今は見られないかもしれません。

■これいいじゃん! って思った《白衣観音図》

これまでいくつかの白衣観音図を見てきましたが、これくらい惹きつけられるものはなかった気がします。

それにしても、カメラの解像度が高くなり、対象をきれいに撮れるようになったのに、やはり撮ってきた写真を、パソコンやスマホの画面で見ても、実際に見てきた時のようには、見えないものですね。

何に惹きつけられたのかと言えば、繊細に描かれた観音様の穏やかな顔もですが、特に感心したのは、大胆な筆使いで描かれている服の方です。

さぁ〜 さっ……さぁ〜っという筆を走らせる音が聞こえて来そうな、流麗な筆使い。絵を見ていると、水が流れるのを眺めているような心地よさを感じる……ような気がします。

もしかすると、この流麗かつ太い線で描かれた衣服の部分と、それとは真逆に作者が背を丸めて細い筆でじっくりと繊細に描いた顔の表情の部分とのコントラストが、この作品の魅力なのかもしれませんね。

解説パネルに「蓮の葉は黒のにじみを活かした面的表現を用いる一方、周囲の雲気は淡墨で処理するなど、さまざまな水墨技法が駆使」されているとあるように、どんな達人が描いたんだろうと思わずにはいられません。

描いたのは15世紀、室町時代の能阿弥さんという方だそうです。〜阿弥系の人は、観阿弥さんや世阿弥さんなどが思い浮かびますが、実際に何をしていた人なのか、わたしには具体的なイメージが湧きません。

ただし能阿弥さんと言えば、先日、同じくトーハクの、東洋館で見た、常盤山文庫の特集でも、足利将軍家の『御物御画目録』を記したと伝わっている人として名前に聞き覚えがありました。

ふと見れば、この《白衣観音図》も、常盤山文庫から寄託(?)……預かっている作品でした。同コレクションは、何気に良い作品をたくさん所蔵していますね。

■あまり見ることもない仏画のコーナー

前項の《白衣観音図》(水墨画コーナー)の近くでありつつ、仏画のコーナーに展示されているのが以下の作品です。仏画コーナーは、曼荼羅図などが展示されていることが多く、素通りすることはありませんが、じっくりと見ることも多くありません。

理由は……近眼のわたしには、作品の詳細がよく見えないというのがひとつあるかと思います。おそらく展示品への影響を最小にするためなのでしょうが、作品に直接、照明が当たらないように設定されていると思われます。

とはいえ、今回はなぜか写真を撮りながらじっくりと拝見してきました。

いずれも、光の関係と作品の痛み具合から、被写体がとても見づらい状況です。そのため以下の写真は露出等の設定をいじって、実際よりも明るく、また輪郭がくっきりと見られるよう調整したものです。

写真のサガと言えばそれまでですが、この写真を見てから実物を見に行くと、全く異なる印象を受けるかもしれませんので、その点はご留意ください。

まずは鎌倉時代に描かれた《阿弥陀三尊来迎図》です。後光が差す阿弥陀さんを中心に、こちらから見て左側に勢至菩薩、右下の方に観音菩薩が描かれています。

八木信剛氏寄贈

調べてみると、作品名が同じ《阿弥陀三尊来迎図》で、構図も似通っているものが、京都国立博物館や東京藝術大学にも所蔵されているし、ごく一般的な構図だったようです。

↓ 少し腰をかがめて合掌しているのが勢至菩薩です。

八木信剛氏寄贈

↓ 作品の右下には、腰をかがめて「蓮台」を持つ観音菩薩が描かれています。ColBaseには「往生者はこの金蓮台の上に乗せられて極楽へと導かれる」とあるので、わたしたちをここに乗せて、極楽へと連れて行ってくれるようです。

この《阿弥陀三尊来迎図》は、鎌倉時代にトレンドとなったものだと、どこかに書かれていた気がします。平安時代の後期から、政治的には源平の興亡などで世の中が乱れましたし、飢饉などで誰もが苦しい生活を強いられていました。こんなに苦しいのは、お釈迦さんの教えが希薄になっているからに違いない! と考えられ、多くの人がこの世に絶望していました……誰か救ってくれないかなぁ……ということで「阿弥陀さんが勢至・観音菩薩の2人と一緒に迎えに来てくれるんですよ」……という噂が広まった。

その阿弥陀さんたちが迎えに来てくれる様子を、イラストで具体化したのが《阿弥陀三尊来迎図》。これを見て「あぁこうやって迎えにきてくれるんですね。ありがたや……わたしのところにもいらっしゃってくれるかしら……」ということで人気となった構図のようです。

わたしもたった今、仕事でうまくいかないことがあり、阿弥陀さんに救いを求めて、このnoteを書き始めたのですが……書き終わる頃には解決していることを願いますw

勢至菩薩と観音菩薩がいませんが、こちらも鎌倉時代に描かれた《阿弥陀如来像》です。

解説パネルによれば「足元の蓮台から雲がたなびき、今まさに目の前に現れた様子が描かれます」と記されているのですが、この絵を見ていると、こういう阿弥陀さんとかお釈迦さんって、我々の目の前に現れた時に、どういうふうに話しかけてくださるのかな? って考えてしまいます。

それでわたしの場合は、ひと頃、眠る時に毎晩のように聞いていた、噺家の桂枝雀さんの『茶漬えんま』に出てくる、意地の悪いお釈迦さんを、どうしても思い浮かべてしまいます。こちらの絵は釈迦ではなく阿弥陀さんですが、本当に蓮の上に乗せてもらえるのか? 乗せてもらえても、途中で蹴飛ばされて奈落へ落ちるんちゃうか? みたいなね。

こちらは室町時代なので、比較的に近い時代……鎌倉期に比べればです。海田采女相保(かいだうねめすけやす)という方が描いたと伝わっているそうです……と言われても「誰?」という感じなので、少し調べてみました。

Wikipediaには載っていませんでしたが、室町……戦国時代の頃の絵師のようです。原本は残っていないのですが「西行物語絵巻」を描いた方……そして海田さんの描いた「西行物語絵巻」を、琳派の祖と言われる俵屋宗達さんが模写したことで有名なのだそう。

下のは、作品名を忘れてしまいました……。中央が釈迦三尊という感じですが、周りには小さい神様たちがたくさん描かれています。立体的に描いた曼荼羅のようにも思えますが、 曼荼羅の定型を理解していないので、詳細不明です。

下はお地蔵さんがやってくる様子を描いた《地蔵菩薩来迎図》です。お地蔵さんといえば、たいていの人が行くだろう、地獄から我々を救い出してくれる菩薩として有名ですよね。

雲に乗ったうえに、旭日のような後光が差していて、(わたしの)お地蔵さんのイメージとは少し異なるド派手な描かれ方です。

ということで、能阿弥さんの墨絵と、仏画コーナーを見てきた時の印象を記しておきました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?