国宝に指定されてもおかしくない? 中国・北宋時代に描かれた《五馬図巻》……@東京国立博物館

昨年の10月25日(火)のこと。その日も昼休みを東京国立博物館で過ごそうと、フラッと寄ってみました。その頃は、特別展『国宝 東京国立博物館のすべて』の会期中だったため、会場となっていた平成館はもちろん、本館にも人が多かったんです。それじゃあということで、比較的にいつでも空いている東洋館を見て回りました。

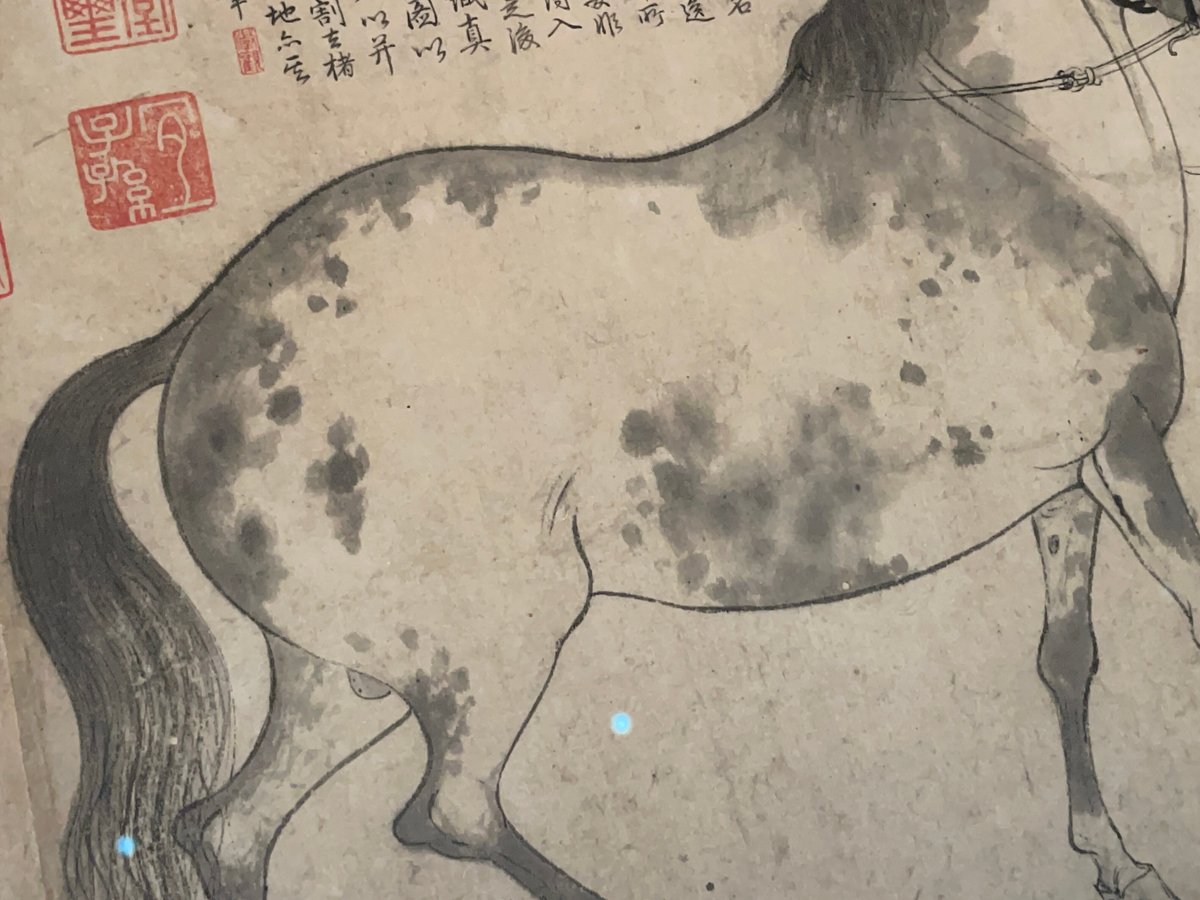

中国の書などが展示されている部屋へ入ると、一つ気になるものがありました。5頭の馬を描いた絵《五馬図巻》です。まったく分からないのですが、李公麟(1049?~1106)……という中国・北宋時代(11世紀)を代表する文人画家による作品です。

どうやらこの李公麟という方がすごい人だったらしく……。何がすごいって……よくわからないのですが、画家としては馬を描くのに巧みな人だったそうです。ただし、李公麟の作品だと確実視されているのは(真筆とされているのは)、この《五馬図巻》のみで、Wedge Onlineでは「メディアが報じない名画」としています。

その《五馬図巻》は、作品名通り5頭の馬が、その馬たちを引く人物とともに描かれています。4頭までは、描かれた馬の横に、馬の来歴や名前、年齢、高さが記されているそうです。

以下、トーハクブログの各馬の解説を参考にして解説していきます(基本は、トーハクブログからの引用です)。

■第一馬「鳳頭驄」

「鳳凰の頭のように美しい葦毛という」意味の「鳳頭驄」という、中国北宋時代の元祐元年(1087)の12月16日に、于闐国(現在の新疆ウイグル自治区にあった国)から献上された馬です。

ちょっと西欧人風でもある、黄色い毛で鼻の大きな人が馬をひいています。

■第二馬「錦膊驄」

第二馬は、「肩に美しい模様のある葦毛」ということから名付けられた、「錦膊驄」です。元祐元年(1086)の4月3日に、チベット系の吐蕃という場所の首領の董氈から献上された馬です(実際は、董氈の後継者からの献上)。

こちらも独特の形の帽子をかぶった、鼻が妙に大きな人がひいていますね。

■第三馬「好頭赤」

第三馬は、赤毛の「好頭赤」。「美しい赤に染まった空の色のような馬」という意味なんだそうです。元祐2年(1088)の12月23日に、秦州(甘粛省)との交易でもたらされた、「宮廷厩舎の名馬」としています。

片肌脱ぎで、馬を洗うためのブラシを持った、目元がちょっと陰気な男性が馬をひいています。

■第四馬「照夜白」

第四馬は、第二馬と同様にチベット系の吐蕃という場所の、温渓心という首領からの贈り物です。馬名の「照夜白」は、「闇夜を照らすように白い馬」という意味だそうです。

こちらは、少し見慣れた感じの、漢民族風の男性にひかれています。

■第五馬「満川花《まんせんか》」

前4頭とは異なり、この第五馬には名前などの情報が記されていないそうです。ただし13世紀の元時代の何かには「この馬の横にも馬名などが記されていた」とい記録されていたそうです。その記録から、この馬は元祐3年(1088)の1月14日に献上された「満川花」だと分かります。「川に花が満ちているような模様のある馬」という、叙情的な名前です。

なお、この《五馬図巻》には作者の落款がありません。ではなぜ冒頭で記したように、李公麟の真筆だと分かるのかと言えば、最後に記されている、書物の本文の後に書く文章……跋文によるそうです。

この跋文がまた、北宋の著名な文人士大夫の黄庭堅(1045~1105)と、曽紆(1073~1135)によるものです。以下が、その跋文です。

上の写真をGoogleで解析したところ、以下のような漢文になりました。意味はほとんど分かりませんけどね‥‥。

余甞评伯時人物似南朝諸謝中有邊幅者

?朝中士大夫?歎息伯時久當在臺閣

?為喜畫而累余告之日伯時丘壑中人

輕熟之聲名㑽来之軒冕此?珠不汲ゝ

也此馬駔駿似吾友張文谐筆力?

曇而謂識鞭影者也黃魯直書

この李公麟の《五馬図巻》について調べると、その作品自体についてよりも、その由来について多く解説するものが多いです。その中で、分かりやすいのがWikipediaですね。

描かれた北宋の時代から清の時代までは、主に文人や書画収集家が所有していました。その間には、いくつかの模本も作られたようです。そして清代に入ると、第6代皇帝の乾隆帝(1711〜1799)の手に渡ります。1921年、第12代の宣統帝(愛新覚羅溥儀)の頃に、宣統帝の教育係である陳宝琛という人が、《五馬図巻》を芥川龍之介などの日本人に鑑賞させているそうです。その翌年には、弟の愛新覚羅溥傑に下賜されます。その後は、前述した教育係だった陳宝琛の甥っ子、劉驤業によって(清朝滅亡後?)日本に持ち込まれたと推測されています。

このあたりから、Wikipediaの書き方もだんだんと怪しい感じになります。

1928年(昭和3年)に昭和天皇御即位大礼を記念する唐宋元明名画展覧会で秘密裏に展示され、1930年(昭和5年)に実業家の末延道成の所蔵となり、その没後1933年(昭和8年)10月31日に重要美術品に認定された。その後、京都大学法学部の某教授の手に移り、戦時中に焼失したと報告されていたという。2017年度に東京国立博物館に寄贈された。

ちなみに、この「唐宋元明名画展覧会」については、久世夏奈子さんという方が……久世さん?……『外務省記録に見る「唐宋元明名画展覧会」(一九二八年)』に、詳細を記しています。その久世資料と合わせてWikipediaを読むと、“秘密裏に展示”とWikipediaが記しているのは“同展覧会の出品目録には記載されていないのに展示されていた”からだと思われます。

それにしても、もう一度、トーハクの解説パネルを見てみても、寄贈者が記されていませんでした……どなたが寄贈したんですかね? 京都大学の某教授かその遺族の方などでしょうか?

実は戦時中に焼失または紛失したと報告されつつ、「日本から台湾の蒋介石の妻・宋美齢の手に渡ったという伝聞もあった」のだとか(Wedge ONLINEより)。

まぁなにか複雑な事情がありそうですが……。

いずれにしても今作は2017年度にトーハクに寄贈されるまで、「もう見られない」と思われていたということ。それが2019年には「顔真卿 王羲之を超えた名筆」という特別展で、久しぶりに公開され、中国人が殺到していたと言います。

Wedge ONLINEから引用させていただくと、トーハクによれば、「1928年に東京府美術館で展示されて」以来の、約90年ぶりの公開だったそうです。

Wedge ONLINEで、かなり興奮しながら記事を執筆しているジャーナリストの野嶋剛さんによれば、《五頭図巻》は確実に重要文化財または国宝に指定されてもおかしくないものだと言います(現在は重要美術品)。まぁでも、トーハクの東洋館には、そうした評判の作品が多い気がします。

そして特別展「顔真卿 王羲之を超えた名筆」の終了後には、約2年間をかけて修理を施します。その修理後の初公開となったのが、昨年10月のことだったようです。

《五頭図巻》は、それだけ貴重な作品なので、また時をおかずに展示されることでしょう。次はもっと価値を感じながら、じっくりと鑑賞したいと思います(あまり日本人には人気がないようで、昨年10月に鑑賞した時にも、ほとんど独り占め状態で観られました)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?