読書日記 若松英輔・著『イエス伝』私は宗教がわからない

7月に書いた文章。書き直すのが面倒になったので、そのまま出すことにした。最近は、そんなことばかりで情けない……。

1 イエスのノンフィクションの伝記が読みたい

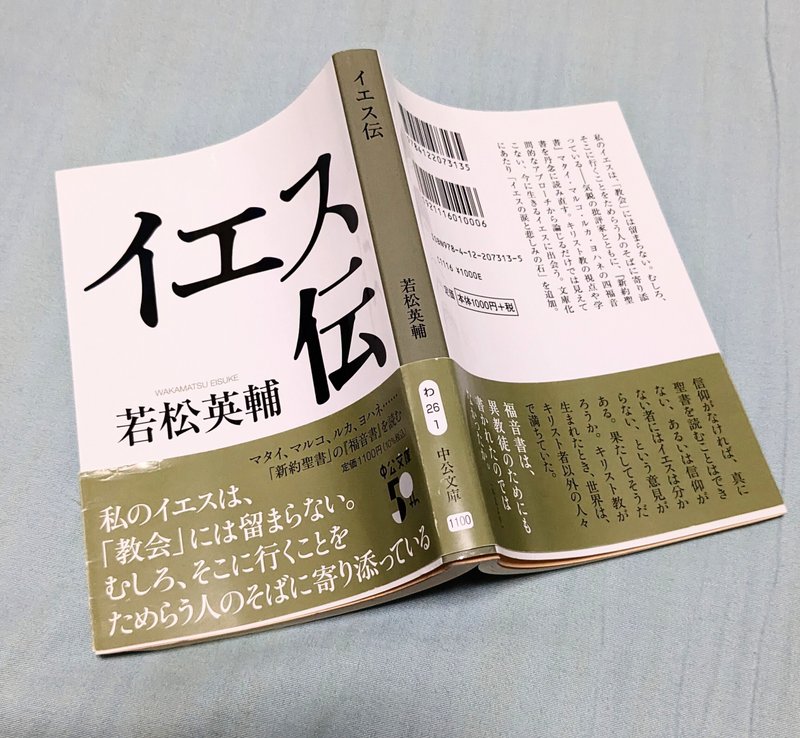

今年の3月のことだ。若松英輔という人が書いた『イエス伝』(中公文庫)という本を読んだ。その感想文を書きだして、何回も失敗して、とうとう7

月も後半に突入してしまった。いい加減、ケリをつけたいと思う。

なんで『イエス伝』を読んだのかというと、現実にいたであろうイエスという人が、どのような人生を歩んだのか、知りたいと思ったのだ。ずいぶん昔に、キリスト教の本を作るというのに、ちょっとだけ参加したことがある。

その時に、何冊かのキリスト教関連の本を読んだ。私のキリスト教に関する知識は、大体、その時に出来上がって、そこで止まっている。

あれから25年くらい経っているから、世の中のイエス情報も更新されているのだろうと期待して、最近文庫になった若松英輔の『イエス伝』を手に取ったのだ。

調べたらこの本の単行本は2015年に出ていたことがわかった。最新ではないが、そんなに古くもない。それに著者の名前も、最近は、本屋さんでよく見かけるから、流行の論客かなにかのようだし、外れないんじゃないかと思ったのだ。

そもそも、私は、神さまがいるとは思っていない。それは、もう、ちっちゃい頃から、神様なんていないと思っていた。なぜだかわからないが、サンタクロースも、最初からあり得ないと思っていた。親からそういう教育を受けたわけでもないが、最初から、私は、そう思っている子供だった。

科学が発達していない間は、神様に頼っても仕方がないが、自分が大人になる頃には、宗教なんてなくなっていると思っていた。だから私は、宗教は遅れたものと思っているフシがあった。

ところが、何十年経っても、宗教はなくなっていない。それどころか、イスラム教なんて、元気いっぱいに見える。これはどうしたことだろうか、と時々、焦っている。宗教はなんでなくならないんだ! っていう疑問は、だから私の中にずっとくすぶっているのだ。

そういう単細胞で、深みのない頭で、私は生きてきたから、今更、軌道修正も出来ない。

今の世の中には、神様がいると思っているらしい人が、大勢いる。もしかしたら、地球の人口の半分くらいは、何かの神様を信仰している人だったりする。神さまを信じている人がそんなにいるのに、世界は、意外と滞りなく成り立っている。それも私には不思議なのだ。

神様を信じている人が、不思議でならないのだ。神さまなんかを、本気で信じている人が、現代の世の中に、平気で生きて、生活していることが、理解できないのだ。

だから人は、どうすると神様を信じてしまうのか、ということも知りたい。どういういきさつがあると、神の存在を、疑うことなく信じられるようになるのか、ということだ。

だから、キリスト教とかイエスに関しても、そういう目で、私は見ている。

そういう目というのは、疑いの目だ。だって、一度死んじゃった人間が復活するとか、あり得ないだろう、というのが私の常識だからだ。

2 批評家が書くイエス伝は、批評的なのか

そういう値踏みするようなバイアスのかかった視線で、『イエス伝』も読んだ。この本は、タイトルが「イエス伝」だから、イエスの伝記だ。伝記というからには、ノンフィクションだ。最近の本だし、なんとなく私の疑問に答えてくれそうな気がして読んだのだった。

前書きに、イエス伝はいろいろな人が書いているから、自分が書くのはそれらに比べると、足元にも及ばない、といったような謙虚なことが述べられていた。そして、自分は「批評家」だから、批評家が書いたイエス伝を書いてみたい、とあった。

だから、著者の若松英輔は、「批評家」だ。「批評家」というのは、いろんなことを批評する人なのだろうか? よくわからないが、きっと文筆業の一種類だ。「批評家の書くイエス伝」だから、批評的なイエス伝なのだろう、と予測した。

でも読んでみたら、ノンフィクションな伝記ではなかった。その上、私の場合、最近こういうことが多いのだが、この本も、何が書いてあるか、さっぱりわからなかった。

実は以前に、若松英輔の本を1冊だけ読んだことがある。NHKの「100分で名著」の『石牟礼道子』だ。これはテレビ番組で語ったことを文字起こししたものだ。だから、本人がちゃんと書いた本を読むのは、『イエス伝』が初めてだった。

だから、私は著者の文章に慣れていない。何が書いてあるのかわからないのは、そのせいもあるのかもしれない、と思った。

それにしても、だ。何が書いてあるのか、まるで頭に入って来なかった。本当に、わからなかった。なんとなくわかったのは、イエスやキリスト教や、以前の誰かが書いたイエス伝に対して、若松英輔は、まるで批評的ではなかったということだ。

伝記というと、一般的には、何年にどこそこに生まれて、どうしたこうしたと、生まれてから亡くなるまでをつづってあるものだ。だから時代考証的なものを含めて、その人物の生きていた時代や社会がわかるものを総動員して、普通は、描写してあるものだ。

だから、若松英輔の『イエス伝』もそのような本だろうと私は思い込んでいた。当然、21世紀の研究の成果、つまり最新の知見なども踏まえて、イエスの伝記が書かれているのだろうと思ったのだ。

ところが、若松英輔の『イエス伝』は、そうではなかった。そもそもイエスに関する記述のある歴史的資料が、『新約聖書』の四つの「福音書」しかないのだから、若松英輔が、福音書を頼りにするのは、仕方がない。

福音書を、信仰の本として解釈するのではなく、なにか考古学的な文献として科学する、なんてことも、今ではあるのではないか? と私が思ったところで、若松英輔は、従来のやり方で、福音書を解釈していくのだった。

3 なぜか参考にされる白川静と井筒俊彦と船越保武

その上で、この著者は、白川静の『孔子伝』や井筒俊彦の著作、船越保武の彫刻などを参考にするのだ。

イエスの伝記を書くのに、なんで漢文学者の白川静とイスラム学者の井筒俊彦を参考にするのだろうか。白川静には、名著と言われる『孔子伝』という紀元前500年ころの人物の伝記がある。また、井筒俊彦にも紀元後7世紀に生きた『マホメット』という、イスラム教の開祖であるムハンマドの伝記がある。

だから、若松英輔は、白川と井筒の著作から、伝記を書くということの、ヒントを得ようとしたのかもしれないが、二人ともイエスの伝記的な事実とは直接の関係はない。

船越保武にいたっては、主に戦後の日本で活躍した彫刻家だ。キリスト教徒だったのでイエス像を作ったりしていたが、伝記の参考になるわけがない。(ちなみに、冒頭に貼り付けた十字架イエス像の写真は、船越作品だ。)それなのに若松英輔は、船越保武の作ったイエスの顔の彫刻の印象批評を、自分のイエス伝の一部として書くのだ。

結論を言うと、若松英輔の『イエス伝』は、ノンフィクション的な伝記ではなくて、著者が抱いているイエス像が書いてある、よくある本だった。遠藤周作の『イエスの生涯』と同じ種類の本だった。

途中から著者は、聖書には不可視のコトバが潜んでいると書いている。キリスト教を信仰するものには、印刷された文字列の向こうから、そのコトバが見えてくる、のだそうだ。

本書は、その見えてきたコトバで、イエス像を描いている、とでも言うのだろうか。しかし、キリスト教を信仰していない人間には、そんなコトバは見えてこないし、信仰を持たない人には、そんな理屈は通用しないと思うのだが、著者は何を考えているのだろうか?

そもそも私は、神様を信じたことがないので、神様を信じている人の考え方がよくわからないのだ。私には、神様を信じている人たちが、現実とどうやって折り合いをつけているのか、不思議でしょうがないのだ。

本書も、『イエス伝』とうたっているわりに、イエスが処刑されたあとに復活したことの真偽を問うことはしていないし、まして神の実在を疑う、なんてこともしない。この本自体が、イエスを受け入れることを前提にして、書かれている印象を受ける。

だから『イエス伝』には、イエスが生きていた痕跡とか、当時の人々の生活臭みたいなものは、全く書かれていなくて、従来から流布している漠然としたイエス像とその伝記的な物語が、そのまま踏襲されているように思えた。

私が期待していたのは、ノンフィクションとしての伝記で、最新の研究から現れる新しいイエス像だった。でもそういった客観性や第三者性は、まったくなくて、若松英輔の『イエス伝』は、キリスト教信仰の内部にいる人が書いた、イエスにまつわる読み物だった。

4 著者は批評家である前に信仰する人だった

この本の中で、著者は自身とキリスト教とのかかわりについて書いている。それによると、著者は赤ちゃんの時に洗礼を受けたとあった。親がキリスト教徒で、子供の著者も否応なくキリスト教徒になったようだ。今はやりの宗教2世だ。

その後、紆余曲折を経ているが、信仰を捨てたことはなく、特定の教会には属していないが、キリスト教を信仰しているようだ。成長してからなんで信仰を捨てなかったのか、私はそっちの方が気になったが、本書には詳しくは書かれていない。

著者は、こんな本を書くくらいなのだから、それなりにゴリゴリな信者のように、私には読めた。なんで神様なんかの存在を信じられるのだろうか?

この本を読んでも、それはわからなかった。

著者のことをウィキペディアで見たら、慶応大学の仏文科を卒業したあとに、「ピジョン・クオリティ・オブ・ライフ株式会社社長」「シナジーカンパニージャパン代表取締役」を歴任とあった。前者は、哺乳瓶などのメーカーのようだ。後者は、オーガニックをうたっている健康食品を製造販売する会社のようだ。

その後、2013年10月から2015年12月まで『三田文学』の編集長をやっている。批評家としての活動はいつからしているのか、わからないが、最初の著書は2011年に出ている。

なんだか華々しいけど不思議な経歴だ。大学を卒業してすぐに社長になっているのだろうか。あまり下積みがないように見えるのは、どうしてなのだろうか。親がやっている会社を引き継いだのか、それとも自ら起業した優秀な人なのだろうか?

『三田文学』の編集長なんて簡単になれるものではないだろう。やっぱり優秀な人なのだ。

5 イエスのノンフィクションは書かれているのか?

本書を読み終えても、私の中のイエス像は、相変わらず抽象的なままで、しかし、以前よりも散漫になっている。本書の前書きに、批評家が書くイエス伝だと著者は書いていたが、批評性は私には感じられなかったし、従来のイエス像をそのままなぞっただけに読めた。

著者に対してもいくつもの疑問がわいてきて、なんとなく胡散臭い印象が追加されてしまった結果、わからないことがさらに増えてしまった。

しつこいけれど、私は、ノンフィクションの「イエスの生涯」みたいな本を読みたいのだし、人がなんで神様の存在を信じられるのか、あるいは信じるようになったのかを、知りたいのだ。

書店や図書館にいくと、宗教書のコーナーには、キリスト教関連の本が、とってもたくさん並んでいる。その中で一番多いのは、キリスト教信者が書いた本だ。非信者である宗教学者が書いた本も当たってみたが、イエスの伝記を書いているものは、見つけられなかった。きっと、どこかにあるのだろうけど……。もしかしたら、まだ書かれていないのかもしれない。んなことはないか……。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?