仕事の仕方

これは環境省が水俣病の患者や家族の人の話を聴くという懇談会で、発言の時間を3分と限定して、それ以上になったらマイクのスイッチきったかして、発言を中断させてしまったという事件だ。ニュースなどで問題視されて、その後、環境大臣が謝罪に訪れるという展開になっている。

そもそも懇談会は、相手の話を聞く場であって、政府が説明する会ではない。だから、3分と時間を限定するのがそもそもおかしいと、私は思う。環境省も大臣もあとから不適切だったと言いだして、結局謝罪する羽目になったが、どうしてこういうことが起こるのだろうか?

当日の懇談会では、水俣病の患者団体の方々と、環境大臣と環境省の役人が向かいあって、司会は環境省の人員が行った。

そういう場所で、素人である一般の人達に、3分の持ち時間を設定し、3分近くになると「話をまとめてください」と、司会者がせかして、3分を過ぎたら、マイクの音声を切って、マイクも回収したということが起きた。

当然、患者団体側は抗議をしているが、その場のど真ん中にいた環境大臣は、マイクの音声が切られたという認識はしていない、と発言している。みなさんの発言は、全部、聞き取れたり、メモもした、マイクのスイッチが切られたことには、気が付かなかった、と言っている。

その場にいて、気が付かなかったというのも信じられないし、その場で判断して、謝罪しなかったのかできなかったのかわからないが、謝罪しなかったのは、人としておかしい気がする。

このことがマスコミに取り上げられ、問題化したことで、政府も対応するようになった。その結果、謝罪することになったが、その際には、いつものことだが、「不適切だった」とか「関係者を不快な気持ちにさせた」なんていったコトバが使われている。

不適切と言うなら、発言や対応ではなく、環境大臣も環境省の面々も、適切なポジションにいなかった、不適切な人材が登用されていたということだと思う。不愉快な気持ちにさせたのではなく、そもそも環境省のこの懇談会が、間違ったやり方を用いていたということだろう。

あとからわかったことだが、環境大臣の帰りの新幹線の時間がまずあって、それから逆算して、懇談会の時間割ができあがっていたという。

被害者の会の方の発言は、3分に限定して、それ以上になった場合は、マイクの音量を切る、といった支持が、司会進行用紙に、最初から印字してあったのだそうだ。

そういったことを考慮すると、この懇談会は、現地の被害者のハナシをキチンと聴くのではなく、聴いたという形を残すことが目的の懇談会だと思えてきた。

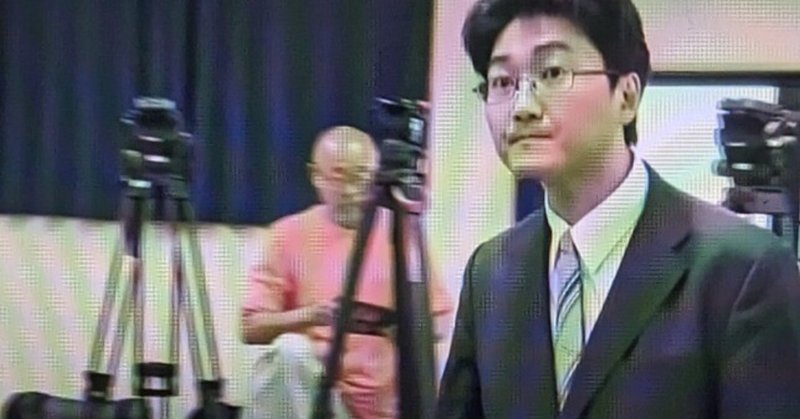

しかしだ、テレビに映った環境省の人達は、みんな真面目そうな顔をしていた。きっと真面目に仕事をしているのだと思う。細かいことを考えて、役所的なこととか、役所内の人の立場とかを考えて、きめの細かい仕事をしているのだろう。ただし、患者団体のことや水俣病のことや、この懇談会の意義などについては、かけらも考えていなかったように思う。

環境大臣も、その場の中心にいたにも関わらず、自分で判断して意見を言うなんて行動はせずに、あとあと問題のないように(自分の立場とか役所の立場とか内輪で問題にならないように)、当たり障りのないコトバを選んで回答したのだろう。そういうコトだけは身についているのだ。だから肝心な時に、こういう反応しか出来ないのだ。

その結果、問題が表面化し、大きくなり、批判にさらされる羽目になった。恐ろしいことに、批判にさらされないと、このまま終わってしまった気がすることだ。

こういう環境省の面々の仕事の仕方は、ちょっと飛躍しているかもしれないが、森友・加計問題の公文書の改竄に繋がっているし、北海道のヤジ排除するのが仕事だと思っている警察職員たちの態度と同質だと思う。

冒頭に貼り付けた環境省の役員の真面目そうな顔を見ると、なんだか絶望的な気持ちになってくる。日本全国、隅々までこんなふうになってしまったと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?