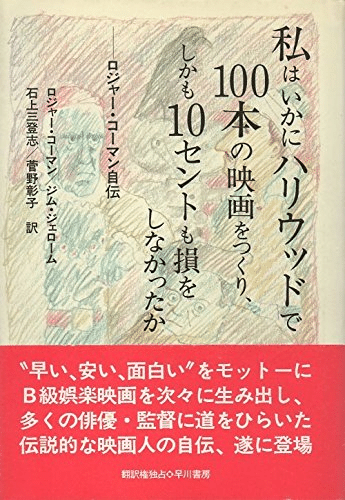

ブックガイド(122)「私はいかにハリウッドで100本の映画をつくり、しかも10セントも損をしなかったかーロジャー・コーマン自伝」

映画界の伝説亡くなる

先日5月9日に、ロジャー・コーマン氏が亡くなった。

低予算映画を多数製作した事で知られ、日本語では「低予算映画の王者」「B級映画の帝王」、英語では"King of the Bs"、"The Pope of Pop Cinema"などと呼ばれた映画監督、映画プロデューサーである。

コーマンは300を超える映画をプロデュースし、そのうち50は自分で監督した。それらの映画は、サミュエル・Z・アーコフとジェームズ・ニコルソン(en:James H. Nicholson)の映画会社「アメリカン・インターナショナル・ピクチャーズ(AIP)」を通じて、主にドライブイン・シアターへ配給された。1970年代は「ニューワールド・ピクチャーズ」を拠点にしていた。1983年にニューワールドを売却し、新たにコンコード・ニュー・ホライズン・ピクチャーズを設立。

60年代から70年代のアメリカン・ニューシネマの才能を育てる

彼の大きな業績は、映画人を育てたこと。低予算故にユニオン(組合)に属する映画業界人ではなく、映画を志す学生などを使いまくり、その中から、ジェームズ・キャメロン、ジョー・ダンテ、ジョン・セイルズ、ジョン・ミリアス、ピーター・ボグダノヴィッチ、ジョナサン・デミ、デニス・ホッパー、ジャック・ニコルソン、ピーター・フォンダ、ロバート・デニーロ、マーティン・スコセッシ、フランシス・フォード・コッポラ、モンテ・ヘルマン、ゲイリー・カーツ、ロン・ハワード、ガス・ヴァン・サント、スティーヴン・スピルバーグといった連中が育っていったのだ。

70年代のアメリカンニューシネマのムーブメントの才能を育ててもいるわけだ。2009年にアカデミー名誉賞を受賞している。

大爆笑のエピソードで綴る自伝

本書は、1992年に早川書房から出た彼の自伝である。面白いエピソードが満載で、彼のもとで酷使された映画人たちのインタビューも面白い。

多くの日本映画を全米で配給したことも特筆したい。

「私はいかにハリウッドで100本の映画をつくり、しかも10セントも損をしなかったか」

(追記)私の作品にも登場してもらった

私の伝奇SFシリーズ「不死の宴 第二部北米編」は1956年のアメリカ合衆国を舞台にしている。その時代の北米のSFファンダムに対するオマージュも込めていて、登場人物の一人はSFファンで「ファンタジー&サイエンスフィクション」を購読していたりする。

物語の狂言回しとして若き日のロジャー・コーマンとリチャード・マシスンを登場させている。そのシーンをご紹介しよう。

引用--------

平日のせいか夜九時を回るとリトルトーキョーの表通りは人通りも減っている。

リンダ・リー劇場も最終回の上映が終わったようで、次週から公開の「赤穂浪士」の予告看板の灯が落ちる瞬間だった。隣のバーの看板を照らす小さな照明が対照的に明るさを増したように見える。

清水龍子が、そのバー・アサクサの扉を開けると店の中も閑散としていて、カウンターの端に白人の男が一人で座っているだけだった。その背中越しに、バーテンでマスターのトビーが彼の広げたノートをのぞき込んでいるのが見えた。

顔を上げたトビーと目を開わせて微笑むと、

「龍子さん平日なのに今日は珍しいね」とトビーが声をかけてきた。

「南加洲の日経商工会議所のパーティーがあったのよ。その流れ。お偉いさんの相手で気疲れしちゃったから、一人で一杯やって帰ろうかなって」

龍子はそう答えてカウンターに座った。

「バーボンを水割りでね」

「気楽なシングルライフですね」

「息子もすっかりご無沙汰なのよ。滅多に手紙もよこさない。息子がいることすら忘れてるわ」と自嘲気味に言った。

「そういやフレデリックの基地で小火(ボヤ)騒ぎがあったって、テレビのニュースでやってましたよ」

「それ、フォート・デトリックのこと?」

「やっぱり心配? 大丈夫。けが人も死者もなしだって」とトビーは笑った。

龍子は、ちょっと鼻白むと、

「でも、その程度でよく全国ニュースになったわね」と言った。

「炭疽菌を心配する住民がちょっと騒いだので、そっちの騒ぎの方がニュースになったんですよ」

「基地の周りは大変ね」

二人がそんな会話をしていると、カウンターの端にいた若者が、

「ミセス・シミズじゃないですか」と話しかけてきた。

「ロジャー、龍子さん知ってるの?」とトビー。

「ええ、ちょっと」と言う、その愛嬌のある笑顔とセールスマンのような軽さに記憶があった。

「あら、ロジャーって、確かスタンフォード出の?」

「ええ、そのロジャーです。以前、北島さんに頼まれてPR映像を撮影しました」

「ああ、あのときの」と龍子は微笑んだ。

「なんだ知り合いなの」とトビーはグラスを拭きながら言った。

「晃と知り合った頃よ。彼に映像を撮る仕事があって、そのときの縁」

「映画界と無縁な人ってことで私が受けたんですけど、すっかりのめり込んじゃって」とロジャーと呼ばれた若者は苦笑いした。

「今は何を、やっぱり撮影?」

「映画を作っています。北島さんの仕事のおかげかな」

「まあ、すごい!なんて作品?」

「最近だと『荒野の待ち伏せ』とか『女囚大脱走』とか」

「ごめんなさい、あまり聞いたことないわ」

「最近流行のドライブインシアター用の作品です。シアターの数は爆発的に増えてるんですけど、そこで掛ける作品が絶対的に不足してましてね、それを作ってます」

「今は何作ってるの?」

「今度、SF撮りますよ。金星から来た宇宙人の話。これからはSFですよ」と若者は意気込んだ。

「昨年公開されたジョン・スタージェスの『日本人の勲章』ってハードボイルド観ました?」と龍子。

「あれはよかったな」とトビー。

「観ましたよ、でも結局、生きた日本人は一人も登場しませんよね、あれがハリウッドのメジャーの限界かなあ」とロジャーは皮肉っぽく言った。

「五十一年の『二世部隊』も今一つだったのよ」

「あれは、啓蒙的すぎたのが残念です。白人層の日系人に対する罪滅ぼし作品ですよ。あれで、反省してますよっていうための」

「日系人だけでなく黒人やメキシコ系とかの差別がなくなるための映画作ってよ」と龍子。

「そう、キング牧師を応援するような」とトビー。

「それこそSFの役割ですよ。未来を舞台にしたドラマを撮るとき、セットや小道具に金をかけるんじゃなくて、シナリオで黒人上司と白人部下とか、黒人と白人の恋人同士とかが自然に存在する社会を、差別がないのが当たり前だと考えている社会を描くだけで、金をかけずに未来感を出せるんです」とロジャーは言った。そして、

「でも一本ぐらいは、現代の社会を舞台に差別問題を見つめる映画撮りたいなあ。メジャーには絶対作れない映画」と言った。

「なんだかあなたすごいわね」

「単なるケチみたいに聞こえたけど、深いような気もする」とトビーが頷いた。

「まあ、私の映画のモットーは、早い安い面白い、ですから」とロジャーは胸を張った。

「そこは芸術家と言うよりセールスマンだなあ」とトビーが苦笑いした。そして、

「芸術家は金星怪獣なんて撮らねえもんな」と言って先ほど眺めていたノートを指さした。

「セールスマンで上等ですよ。ぼく、映画で損したことまだ一度もないですもん」と若者は笑った。

以上引用--------

あらためて、ロジャー・コーマン氏のご冥福を祈りたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?