経済学・経済政策

中小企業診断士の1次試験に経済学・経済政策という科目があります。当時は主にマクロ経済学とミクロ経済学に分かれていて、それぞれの理論を広く浅く学習していました。マクロ経済学はGDPをはじめとする各種主要経済指標等が出題されるのでわりと暗記で何とかなりますが、特にミクロ経済学は理屈が腹落ちしないと、わりと苦戦するイメージがありました。回りの受験生でも多くの方が苦手にしていて、おまけに面白くないという声も少なからずありました。そうですねえと、僕も当時は口では同意するようなことを言っていましたが、実際にはなんて面白いんだろうって思っていました。

限界効用とか、最高ですよね。

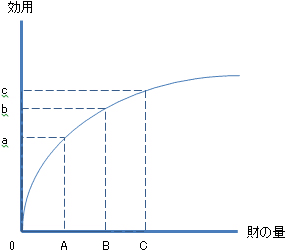

(出典「一般財団法人 日本科学技術連盟」)

ご存じない方にご説明すると「限界効用」とは簡単にいうと何かモノやサービスを消費したときの満足度のことで、さらにモノやサービスの消費量が増えるほど、追加消費することから得る満足の増加が減少するという考えを「限界効用逓減の法則」と言います。

簡単に言うと1杯目のビールの上手さを2杯目が、超えることはない。とか、ビール3杯と焼鳥3本からビールを1杯減らして同じ満足度とするには焼鳥をあと何本増やせば良いか(無差別曲線)とか、ちょっと現実離れして理屈ぽくてなんか面白いですよね。ちなみに無差別曲線の理論上ではビールがゼロに近づくほど(ゼロにはならないですが)、同じ満足度とするためには焼鳥はその分増え続けていくのだそうです。いやいや、それはないでしょう、って突っ込まずにはいられません。どんだけ焼鳥が好きなんかいってことですよね。

限界効用低減の法則は1800年代にドイツの経済学者のゴッセンさんという人が発表したのだそうですが、残念ながら生前には評価されなかったそうです。 居酒屋とかでビールと焼鳥(いやドイツだからソーセージか)で1杯やりながら思い付いたんですかね。で、誰かに言ったら、「お前、なに小難しい理屈っぽいこと言ってるんだ、酒が不味くなる」とか言われてガッカリしてしまったのかもしれません。

他にもミクロ経済学には現実に存在するか、存在しないかよくわからないギッフェン財の存在とかも面白いですね。これも突っ込まずにはいられないですよね。

ただ、この科目、特にミクロ経済は残念ながら実務で活かせたことが一度もありません。支援で活かせている方がいらっしゃるなら、是非教えて頂きたいです。「社長、限界効用低減の法則によると御社の経営上の課題はですね、、」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?