「私はいつでも他者を傷つけうる」自覚が多様性理解への第一歩

ここ数年,ずっとモヤモヤを感じてきたことがある。この問題について今の自分の考えをnoteにまとめようと思って,二ヶ月ほど前に下書きを作ったものの,なかなか筆が進まずにいた。

そんななか,野口晃菜さん (直接の面識はないが,人づてにすごい方だと幾度も伺っていて,一方的に知っている) が,私のモヤモヤの核心に触れるツイートをしていて,いてもたってもいられなくなった。そうして,半ば勢い任せに文章を綴っている。

ある属性の人権を守ろうとしている団体が、また別の属性の人権にはawareではなく、差別的言動が横行しているのは本当によく耳にする。

— 野口晃菜 Akina Noguchi (@akinaln) May 27, 2020

専門家ほどうぬぼれやすい

ある特定のマイノリティに詳しくなると「私はあらゆるマイノリティに対して理解があり,配慮できている」と錯覚してしまうことが往々にしてある。本当にそう信じている場合もあれば,無意識的な場合もあるだろう。少なくとも私の目にはそう映る人を何度も見てきたし,私自身がそのように振る舞ってしまっていたことに後から気づかされ愕然としたこともある。

専門家ほど,ときには当事者ほど,自分がこの類の錯覚を抱いていることに気づきにくい場合が多いと感じる。発達障害児を支援する専門家が極めて素朴に,「女の子なんだからこういう遊びもしたら?」と子どもに言ったり,「いつ結婚するの?」と同僚に聞いたりする。

語弊を恐れずにいえば,セクシャルマイノリティが「自分たちを障害者と同じカテゴリーに入れないで」と叫ぶことも,私には同じように映る (もちろん歴史的な経緯があることは知っているが,それでもなお,同じ構図に見える)。その発言によって傷つく人がいることなど気にも留めず,無邪気に自分の正義を他者に押しつける。

ある特定のマイノリティに精通した専門家,あるいは当事者から見えるマイノリティの世界は,社会に数多あるマイノリティのほんの一部に過ぎない。自分が知らない,配慮や想像ができていないマイノリティがあることに,自覚的であることが重要だと思う。

「私はいつでも他者を傷つけうる」という自覚

後ろ向きに思われるかもしれないが,「私はいつでも他者を傷つけうる」と自覚することが,多様性理解において非常に重要だと考えている。ある種の差別を軽蔑する人も,別の側面で差別に加担しうる。できうる限りの配慮をしたときでさえ,その可能性がゼロになることはない。むしろ,ゼロになると思うこと自体が危険だろう。上で挙げた錯覚に,思考停止に,他者を慮る姿勢の欠如に陥っていることにほかならないからだ。

では,いつでも誰かを傷つけうる私たちは,どのように振る舞えば良いのだろうか。どれも完全な解ではないが,ここでは3つほど紹介したい。

①他者からの批判に自己を曝す

ひとつの方法は,常に他者からの批判に自己を曝すことだろう。これを愚直にやり過ぎると心が折れてしまいそうになるが,もう少しマイルドに捉えても良いかもしれない。

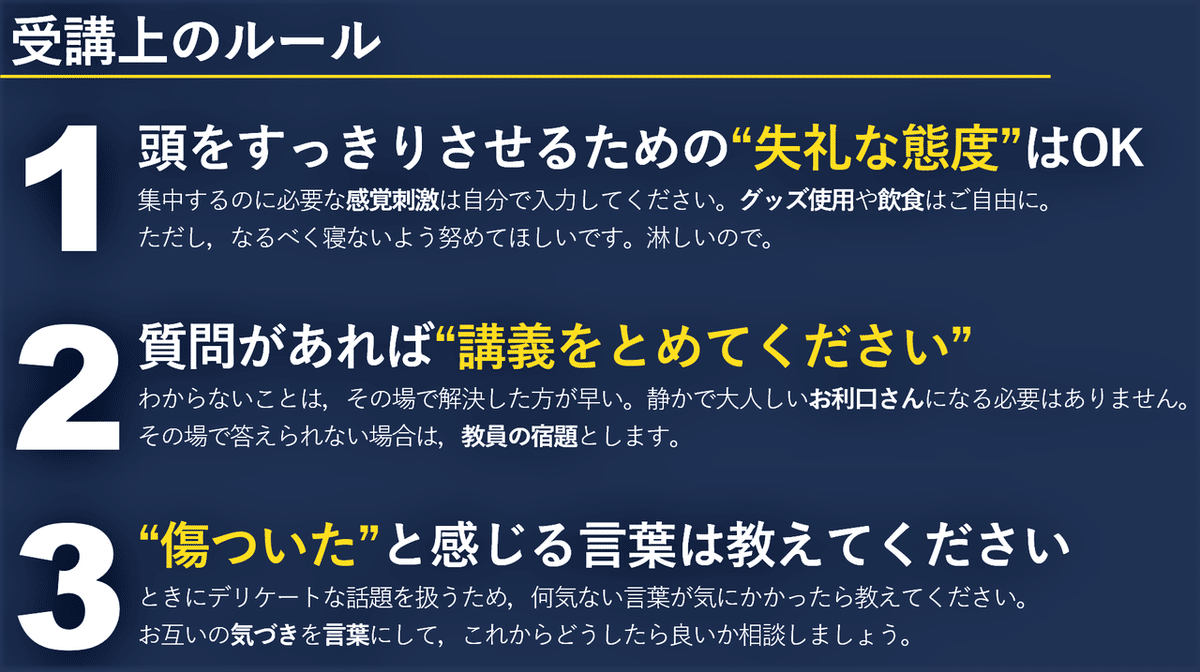

私がここ数年実践している工夫を例に挙げる。研修やワークショップで講師を務めるとき,大学で講義を担当するとき,私は冒頭でこのようなスライドをいつも提示している。

3つ目の項目が,「他者からの批判に自己を曝す」方法に対応している。どれだけ気をつけていても,自分の不用意な言葉で傷つく相手がいるかもしれない。でも,そのことに予め自分で気づくのは難しい。だから,もしそのような場面に気づいたらぜひ教えてほしいと聴き手にお願いをして,それから内容に入るようにしている。

もちろん,完全な方法ではない。すでに深く傷ついている人にとっては,それを指摘すること自体がさらに辛さを助長してしまうだろうし,「講師」という権威に向かって問題点を指摘するのは憚られると感じる人も一定数いると思われるからだ。

それでも,私自身がどのような姿勢でいるかを理解してもらうことが,聴き手に一定の安心感をもたらすのではないかと信じて,この方法を続けている。実際に,講義後のアンケートなどで意見を申し出てくれる受講者も時折現れる。

その内容は,「字が小さいのでもう少し大きくしてほしい」という要望から「『障がい』ではなく『障害』の表記を使うのは良くないんじゃないか」といった指摘まで幅広いが,このような意見を受け取ったときには,次の機会にできるだけ改善したり,意図を説明したりするように努めている。

②相手にどうしてほしいか聞いてみる

もうひとつの方法は,相手にどうしてほしいかを尋ねることだ。私はある大学で教育心理学の講義を担当しているが,「どんなふうに言われたらモチベーションが上がるか」と受講者に問いかけると,多様な回答が返ってきてとても興味深い。

みんな「ほめて伸ばしてほしい」と考えているのかと思いきや,「ほめずに厳しく指導してくれた方が燃える」「何もいわずにそっとしておいてほしい」という人も一定数いる。「自分がされて嬉しいことは,相手にとっても嬉しいこと」とは限らない。

発達支援でも,ことばで自分の気持ちや意見を表現できるお子さんに出会ったときにはできるだけ,「お名前なんて呼んだらいい?」と尋ねるようにしている。きょとんとされたり,ぶっきらぼうに「なんでもいい」と言われたりすることもしょっちゅうあるが,なかには明確に「ゆうちゃんって呼んで!」などと返してくる子どももいる。

特に子どもに対して呼びかけるときに,ジェンダーと呼び方の問題は一筋縄ではいかない。子どもの性自認が明確でないなかで,「くん」と呼ぶべきか「ちゃん」と呼ぶべきか悩ましい,といった話を心理学専攻の友人としたことがある。よりニュートラルに,何歳の子どもに対しても「さん」で統一している園もある。

個人的には,「さん」だとちょっと他人行儀な感じがしてしまって,いろいろ悩んだ結果,「お名前なんて呼んだらいい?」と尋ねる方法を採ることにした。

もちろん,これも完全な方法ではない。けれども,「○○くん」と呼ばれたときに,「○○ちゃんって呼んでほしい」と言い返しやすい環境をつくることで,冷やかすでも好奇の目で見るでもなく,一定の安心を子どもに提供できるのではないか。そう思いながら,呼び方を尋ねている。

当然,相手を傷つけないにこしたことはない。しかし,全方位に配慮することはそもそも不可能だ。それなら,間違いをおかしたときや相手に傷ついたと感じさせてしまったときに,「こうした方が良いと思う」「こうしてほしい」と伝えてもらいやすい安心の環境を少しでも整えることが,私たちにできることだと思う。これは1つ目の方法にも関連している。

③カテゴリーで括るときには余白を残す

最後に,安易に大きなカテゴリーで断定的にものを語らない,という方法を紹介したい。特に怒りに身を任せているとき,何らかの対象に攻撃的になっているとき,ついつい対象のカテゴリーを必要以上に大きく切り取ってしまう場合がある。相手の特定の部分が気に食わなかっただけなのに,「そんなんだから君は」というように,相手の人格をまるまる否定しにかかるのが良い例だろう。

情動が激しく動くときにはそもそも自分を制御するのはとても難しいので,普段から「ちょっとした工夫」を心がけると良いかもしれない。

「ちょっとした工夫」の具体例を紹介しよう。ことばを使う以上,我々は常に対象をカテゴライズせざるを得ない。しかし,カテゴリーに余白を残すことが,聴き手や読み手の安心感に繋がる場合がある。

哲学者の酒井麻依子さんの著書『メルロ=ポンティ 現れる他者/消える他者―「子どもの心理学・教育学」講義から―』の書評に,以下のようなコメントがある。

そしてもう一つ。この本の記述の仕方はとても優しい。

「歩行においてヒールの音を響かせるのは大半が女性であるため、足音は、男性的存在からの偏差である女性的存在のスティルを伴って現れるであろう。」(p.75)

確かにヒールのある靴は男性もはくし、ピンヒールをはく活動をしている人もいる。…(中略)…本書の記述は、「歩行においてヒールの音を響かせるのは大半が女性であるため」のような文章に満ちていて、本当に、本当に安心して読める。それはとても得難いことだと思う。(得難いことなのは悲しいことだ)

この書評にあるように,「大半が」という表現を入れる細やかな配慮が,簡単なように見えて,その実極めて難しい。たった3文字,本当に「ちょっとした工夫」であるにも関わらずだ。普段から意識している人にしか書けない文章だと思うし,そのような文章を目ざとく見つけてくる評者の目も鋭い。

私自身,迂闊にも「子どもは……」「3歳児は……」のように大きなカテゴリーでそのまま語ってしまうことがある。できるだけ気をつけようと思って,自分のwebサイトの文章を次のように変えた。

多くの子どもは,短期間のうちに驚くべきスピードで大人に近づいていきます。わたしたち大人は,ともするとその「賢さ」にばかり目を奪われ,よりスマートな子どもを育てようと焦ってしまいがちです。

これも,「多くの」を付けただけ。はたから見れば「ちょっとした工夫」に過ぎない。けれども,このような些細な違いに敏感になることが,自分とは属性の異なる他者を尊重することに繋がるのだと思う。あるいは逆に,うっかり不用意な発言をした瞬間,「私はいつでも他者を傷つけうる」ことが再び思い出されるだろう。

「多様性」は目指すものではなく,前提として既にあるもの

ここで紹介した方法はいずれも不完全で,うまく機能しない場面もある。けれども,「私はいつでも他者を傷つけうる」という前提に立つならば,さまざまな人が少しでも脅かされず,安心して過ごせるように,試行錯誤しながらもできることを実践して,よりよい共生のかたちを模索していくほかない。多様性 (つまり異質なもの同士の共存) は,結果として達成されるものではなく,前提として現にあるものだからだ。

あらゆるマイノリティは,数が少ないために,特定の側面においてマジョリティの『当たり前』に適合することを余儀なくされる。その事実に,恐らくマジョリティは気づきにくい。一見,相手も自分と同じであるかのように見えるからだ。この同質性に対する錯覚は,特定のマイノリティが他のマイノリティに対して素朴に抱いてしまうことでもあると思う。

それに対して,今回取り上げた方法はいずれも,自己と他者の異質性を出発点にしている。もしあながたが,多様性が現にあり,異質な人同士が共存していることに気づかずに済んでいるのだとしたら,それは誰かが我慢してくれているからだ。生き抜くための切実で苦しい我慢を,私たちは特定の誰かに押しつけている。

ひとつ例を挙げよう。イギリスが舞台のNetflix配信ドラマ『セックス・エデュケーション』の登場人物エリックは,ゲイであり,黒人であり,保守的な移民の家族と暮らしている。何重にもマイノリティの属性をもつエリックのことが,彼の父親は心配でたまらない。

ただでさえマイノリティの属性を抱えているのに,セクシャルマイノリティという属性まで加わってしまったら,本当に社会から疎外されるのではないか。彼のことを愛し,案じてやまない父親がかけたことばに,胸が張り裂けそうになったことを今でも覚えている。

"If you're going to live like this, you have to toughen up."

(そんな風に生きていくなら タフになれ)

(セックス・エデュケーション,シーズン1,第5話)

多様性は既にある。それなら,誰かが一方的に我慢を強いられるのではなく,みんなで少しずつ我慢を分け合うことが大切だと思う。

自分にとっての『当たり前』が,相手にとってはそうではないかもしれない。そうやってちょっとだけ立ち止まってみること,一呼吸おいてみること,それができるだけの心のゆとりをもつこと……。今回紹介した方法は,これらの習慣を形成するのに役に立つと思っている。

「ちょっとした工夫」の例はほかにもたくさんある。ツイートを一日寝かせてから発信するとか,自分と相いれない信条をもつ人のアカウントをむやみにブロックしないとか,人によってはそういうことが効果的かもしれない。あるいは,他者と向き合うだけの心の余裕をもたせるために,ちゃんと休養を摂るとか,定期的にリフレッシュするといったことが必要な人もいるだろう。

マイノリティにやさしい社会は,みんなにやさしい社会

こうした実践を通して,自分とは属性の異なるマイノリティに寛容になることは,大切な人や知らない誰かだけでなく,将来の自分すらも助けることに繋がるかもしれない。自分がこれから障害者になる可能性だって,実は家族の誰かがセクシャルマイノリティだと明らかになる可能性だって,十分にありうるのだから。

新型コロナウイルス感染者という新たなマイノリティに対する態度も同じだ。自分や家族がいつ感染するかもわからないのに,感染者をまるで罪人かのように扱い,あぶり出して責め立てる。恐怖や不安の裏返しの行動だとしても,こんなに悲しいことはない。

不安な状況のなかでも,多様な人々に少しでも安心が届く社会であってほしいと切に願う。たとえば「子ども」というマイノリティに対して誠実に対応しようとした下の事例のように。

「私はいつでも他者を傷つけうる」のだから,社会から差別がなくなる日なんて来ないだろう。逆説的だが,誰しもが「私は誰も差別しないし,差別されたこともない」なんて言えなくなったとき (つまり,差別はいつでもどこでも起こると人々が自覚したとき),社会は今より幾分か過ごしやすくなるのだと思う。

勢い任せにここまで書いてしまった。もしかしたら,不適切な表現もあったかもしれない。見つけたらぜひ教えてほしい。この文章が誰かに安心を届けるきっかけになったとしたら,ひとりの研究者・臨床家としてとても嬉しく思う。

謝辞:

殴り書き状態の本文にコメントを寄せて,私に冷静さを取り戻させてくれた谷川嘉浩氏に感謝申し上げます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?