色がもたらす効果について

写真を撮る上で重要な「色」について、学んだことを記す。

なお文章中に挿入する図や写真は全て筆者自身により作成/撮影している。

また著書からの抜粋は灰色枠で囲った上で引用元著書タイトルを記載する。

著書「なるほど「色」の心理学」より

軽重感

・色の明度によって重量感を変化させる色の「軽重感」というものが存在する。(高明度…白に近い 低明度…黒に近い)

・上部に高明度、下部に低明度を配置すると、上から太陽が降り注ぐ自然界の日常的な配色になり、安心感や安定感を与える効果がある

・上部に低明度、下部に高明度を配置すると、不自然さゆえに、不安定感や不安感を与える効果がある(懐中電灯を顎の下から照らすのが気味悪いのと同じ)

硬柔感

・色の明度によって硬さを感じさせる「硬軟感」というものも存在する。

・明るい色は柔らかさを感じさせやすく、暗い色は硬さを感じさせる。

補色

・補色の関係にある明度の近い色(🟥と🟩等)は、互いの彩度を引き立て合う効果があるが、同面積で隣り合わせるとケンカが始まる。

・組み合わせる場合は、どちらかの色の彩度を抑えたり、面積の差を付けたり、色と色の空間を開けたり、別の色を挿入するなど工夫が必要

シズル効果

・寿司桶に黒が多用される理由は、背景の地色の黒に、図色となるシャリの明るさや艶を際立たせ(明度対比)、さらにネタの色を強く際立たせ(彩度対比)、新鮮で美味しそうに見せるシズル効果があるため

・似た色味(例:ダーク系のスーツの色など)の違いを際立たせるためには、同明度の色 or 黒を背景にすると効果的。高明度の背景にしてしまうと、背景との明度対比に気がとられ、肝心の色相のバリエーションに目がいかなくなるため。

進出色と後退色

・信号の色が🟦🟨🟥なのには理由があり、波長の長い赤は飛び出して見える(進出色)🟥、逆に波長の短い青は遠のいて見える(後退色)🟦という特性から、車を停車させるという最も重要な役割として一番目に届きやすい🟥を配置している。

・信号の色の並び順にも決まりがあり、赤信号は必ず左側に存在する。左側通行の日本では信号のポールが左側にあるため、万が一草に生い茂っていても見えるようにするため、ポールから遠い右側に赤が配置される。

著書「名画から学ぶ 写真の見方・撮り方」

サイズと向き

・サイズが大きいとそれだけで目を引く

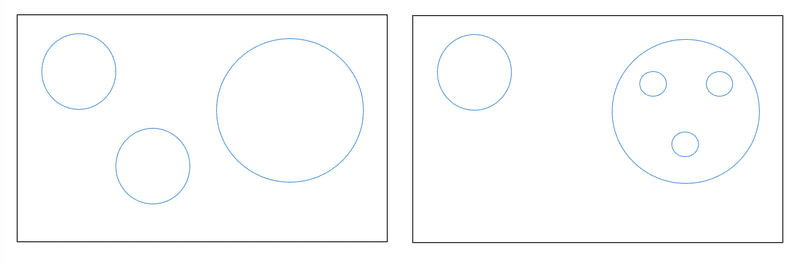

・3つの丸が配置されるだけで人はそれを「顔」として認識する

(シミュラクラ現象)

・人の目線がこちらを向いている場合は特に目を引く

コントラスト

・人間の目には「側抑制(そくよくせい)」という機能のために「縁辺対比」の効果が起きることがわかっている

・「縁辺対比」の効果によって、輝度、明度、色相、彩度などの差が大きい領域は目を引く効果がある

補足:「側抑制(そくよくせい)」とは?

補足:「縁辺対比(えんぺんたいひ)/辺縁対比」とは?

詳細はリンク先を参照のこと。

超ざっくりまとめると、明るい部分と暗い部分が隣接した形で目の神経細胞群に到達した際、暗い部分では神経細胞が非活性となる分、明るい部分の神経細胞が活性化するため、明るい部分が本来より際立って見える効果がある。

リーディングライン(視線誘導)

・プレグナンツの法則によると、人間がなにかを認識する行為は、個々の集合体ではなく、全体や構造による

・人間の視野角は左右それぞれ100度ほどあるが、視力1.0の人間でも20度以上周辺では0.1以下に低下しており、文字が読める範囲は1〜2度と非常に狭い

物体同士の関係性(右図点線:リーディングライン)を感じるそう

下記の方法でリーディングラインを設けることができる。

・コントラストの強さ(明るい部分に目が向かう)

・視線(被写体が見る先に視線が向かう)

・ポーズ(手の向きや体の向き)

これにより主題への視線誘導や、各種構図の構築を行うことができる。

(H字構図、三分割構図、被写界深度による主題の強調効果もあるが)

著書「プロの撮り方 色彩を極める」より

TBD

ティールアンドオレンジとその効果

TBD

配色の基本

TBD

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?