転載:連続ツイート『21世紀の科学革命のアイデア<6>脳科学編(後編)』

連続ツイート『21世紀の科学革命のアイデア』の第6回 脳科学編の後編を以下に転載します。

(2019年1月29日にTwitterアカウント:弘学研 @gugakuken にてツイートしたものです。)

それでは今日は今から『21世紀の科学革命のアイデア』第6弾 脳科学編(後編)の連続ツイートを始めたいと思います。前回の前編の続きとなっております。今回も長くなりますが、お楽しみ頂けると幸いです。では始めましょう。

さて、今度は脳が意識を創発する過程を物質系の化学の表現法を使って考察してみましょう。すなわち、脳を物質系と捉え、化学の科学革命研究で開発中の『ダイアログラム』という表現法を適用してみます。むしろ、この表現法は当初は脳科学の問題の解決に向け開発を始めたのが化学に活かされました。

まず、基本アイデアのシナプスと選択論の関係を説明します。シナプスは軸索からの電気信号(伝導)を神経伝達物質の拡散(伝達)に変換しますが、この過程でシナプスは情報の内容を変化させることが可能です。神経伝達物質の拡散や回収の成功・失敗でONとOFFが入れ替わるのです(図10)。

シャノンの情報理論で言えば、シナプスでは「0」と「1」の情報が入れ替わってしまうことが起こるのです。この変化は根子レベルでは確率論として起こります。シナプスにおける神経伝達物質の拡散という物質性・質量性が確率論を生じるのです。これを『シナプスの質量性の原理』と呼びましょう。

このシナプスにおける神経伝達物質の拡散という確率論と、ニューロンにおける電気信号の流れという決定論と、両者が合わさることで選択論が生じるわけです。前者の確率論は究極的には無から/への正根子・負根子の生成/消滅に起源します。心理値で表現すると、『0=(+1)+(-1)』です。

次に、神経回路の基本単位となる前ニューロン・シナプス・後ニューロンの関係を心理値で表現してみます(図11)。これらの心理値は『後ニューロン=前ニューロン÷シナプス』という関係にあります。なお、簡略化のため、ニューロンやシナプスの数は無視し、心理値の大きさを規格化していません。

上述の図11の心理値の意味論を説明します。

<(前・後)ニューロンの心理値の意味論>

+∞…活動性の長距離相互作用を及ぼす

+1…発火する

0…ニューロンは存在しない

?(定義不可)…発火するかしないかは不確定

-1…発火しない

-∞…抑制性の長距離相互作用を及ぼす

上述の図11の心理値の意味論の説明の続きです。

<シナプスの心理値の意味論>

+の符号…情報をそのまま伝える

-の符号…情報を変換して伝える

|∞|(絶対値が∞)…長距離

|1|(絶対値が1)…通常距離

|0|(絶対値が0)…至近距離

?(定義不可)…シナプスは存在しない

心理値による表現の利点を説明します。ニューロンでは『正・無・負』の三値心理値をベースとすることで『反応あり』『反応なし』だけでなく『不存在』、つまりニューロンの生成・消滅も表現できます。また、心理値を実数範囲とすることでファジー論理や長距離相互作用も表現できます。

また、シナプスの心理値は正・負の符号で情報変換の有無(確率論)を表現し、絶対値でシナプスの距離を表現します。『後ニューロン=前ニューロン÷シナプス』の関係式を基に、確定している前ニューロンの心理値と、不確定で新たに定義するシナプスの心理値から後ニューロンの心理値が決まります。

重要なのは、関係式『後ニューロン=前ニューロン÷シナプス』でシナプスの部分が割り算になる点です。これがシナプスの質量性を表現しています。この発想はニュートンの運動方程式「F=ma」から得たもので、前ニューロンを力F、後ニューロンを加速度aとすると、シナプスは質量mとなります。

シナプスの心理値の符号は質量mの正・負に相当し、これは神経伝達物質の拡散過程で前ニューロンからの作用を変換するか否かの選択を表現しています。質量が正なら作用をそのまま伝え、質量が負なら作用を変換して伝えます。シナプスの心理値=質量の正・負の選択は根子(無)に起源します。

また、シナプスの心理値の絶対値は質量mの大きさ、つまり神経伝達物質の慣性、シナプスでの情報変換の効率(確率論の寄与度)を規定します。質量の絶対値が小さいほど情報変換の効率が高くなります。同時に、これは神経伝達物質の質量性をシナプスの距離として表し、質量大=長距離を意味します。

このようにシナプスは脳の中で確率論を担っています。このシナプスの確率論が選択意志を生じます。特にヒトの脳は他の霊長類と比べてもニューロンのネットワークの密度が際立って高く、シナプスの数が多いため、確率論を多く含み、より自由な意志を持つと考えることができます。

次は神経回路の部分構造を倫理式によって表現してみましょう。倫理式で用いる倫理結合子には『×』『÷』『+』『-』があります。これらの倫理結合子をニューロンやシナプスから構成される神経回路の部分構造の表現に用いた場合の心理値の挙動とその意味論を考察してみます。

第一に、倫理結合子『×』です(図12)。倫理結合子『×』はシナプス同士を連結するニューロンの存在を表します。倫理式『X×B=Y』は上流のシナプスXがニューロンBによって下流のシナプスYと連結されていることを意味します。これらのシナプス・ニューロンの心理値の関係は表の通りです。

倫理結合子『×』の心理値表で特に重要なのは、ニューロンBが負符号だと後ろ側のシナプスへの応答が反転するということです。これはニューロンBが『脱抑制』(発火しなくなると伝達を行うこと)をする型であることを意味します。倫理結合子『×』はニューロンの存在と合わせて型も表すのです。

また、倫理結合子『×』の心理値表の長距離相互作用(±∞)にもご注目ください。ニューロンBが長距離相互作用すると、下流のシナプスYも長距離相互作用します。一方、上流のシナプスXが長距離相互作用する場合は、ニューロンBが通常の発火でも下流のシナプスYは長距離相互作用となります。

そして、倫理結合子『×』の心理値表で、上流のシナプスXで長距離相互作用し、これに対してニューロンBも長距離相互作用で応答する場合、下流のシナプスYではさらに大きな長距離相互作用(±∞∞)を示します。これは「ひらめき」が起こる場合の様に脳内の広範囲で活性化することに相当します。

第二に、倫理結合子『÷』です(図13)。倫理結合子『÷』は前述の様にニューロン同士を連結するシナプスの存在を表します。倫理式『A÷X=B』は上流のニューロンAがシナプスXによって下流のニューロンBと連結されていることを意味します。これらの心理値の関係は表に示す通りです。

倫理結合子『÷』の心理値表では、シナプスXの心理値の符号は不確定で新たに定義されるものです。また、絶対値はシナプスの距離を表します。シナプスは情報変換=不確定性=確率論を担い、距離が短い(質量が小さい)ほど不確定性が増大し、確率論的性質が強くなり、情報変換効率が高くなります。

倫理結合子『÷』の心理値表で、シナプスXの符号が確率論的に反転すると、上流のニューロンAからの情報は変換されて下流のニューロンBに伝えられます。特に、シナプスXの絶対値(距離)が小さい(0)ほど、情報変換効率は大きくなります(±∞)。距離が長い場合は情報変換効率が下がります。

また、倫理結合子『÷』は神経回路の反応や推移も表します。これは従来の論理結合子「→(ならば)」に相当し、『B÷A』は「A→B」と類似しています(順序に注意)。例えば、倫理式『A×(B÷A)=B』は『Aが存在し、かつ、A⇒Bの反応・推移が起こると、Bとなる』を意味します。

反応・推移を表す倫理結合子『÷』が論理結合子「→(ならば)」と異なるのは、前件に相当する分母が不存在(0)だと定義不可とできる点です。従来の論理学では、「→」の前件が偽(0)だと、後件の真偽に関わらず命題が真となり、意味論の解釈が困難でした。『÷』はこの問題を解決します。

第三に、倫理結合子『+』です(図14)。倫理結合子『+』はシナプスやニューロンが並存していることを表します。これによって神経回路の合流や分岐を表現することが可能になります。すなわち、倫理式『α+β=γ』は神経回路の合流を表し、倫理式『α=β+γ』は神経回路の分岐を表します。

倫理式『α+β=γ』はシナプスαとシナプスβが合体してシナプスγへと合流することを意味します。また、倫理式『α=β+γ』はシナプスαが分割されてシナプスβとシナプスγへと分岐することを意味します。これらのシナプスの心理値の関係は上述の図14に示す通りです。

合流を表す倫理式『α+β=γ』の心理値表では、シナプスαとシナプスβの心理値の合計が合体シナプスγの心理値になります。重要なのはシナプスαとシナプスβの示す心理値の符号が異なる場合で、特に合計の心理値がゼロになる場合は合体シナプスγの不確定性=確率論が最大化します。

分岐を表す倫理式『α=β+γ』の心理値表では、シナプスαの心理値が分割シナプスβ・γの心理値へと分配されます(表のα・β・γの配置に注意)。1つの入力(αの心理値)に対し出力が2つ(β・γの心理値)存在するため、ここでも出力の組み合わせに不確定性=確率論が生じる点が重要です。

第四に、倫理結合子『-』です(図15)。倫理結合子『-』はシナプスの選択やニューロンの自発的変化を表します。シナプスは確率論的に情報を変換しますし、発火したニューロンは自発的に元の状態に戻ります(これも内部のエントロピーの増大=確率論が原因です)。これらを『-』で表します。

倫理結合子『-』の心理値表では、倫理式『-X=X’』(『-A=A’』)で表される符号の変換が、シナプスにおける神経伝達物質の拡散による情報の変換や、発火していたニューロンが元の発火していない状態に戻るなどの自発的な変化といった、内部の確率論的過程を意味しています。

倫理結合子『×』『÷』『+』『-』の意味論を以下にまとめます。

『×』…ニューロンの存在、神経回路の結合・分解

『÷』…シナプスの存在、神経回路の反応・推移

『+』…シナプス・ニューロンの並存、神経回路の合流・分岐

『-』…シナプスの選択、ニューロンの自発的変化

ニューロンが増え、神経回路のネットワークが緻密になり、部分構造としてシナプスや回路の合流点・分岐点さらにループが増えると、選択論も高次化していきます。ヒトの脳はその最高到達点と言えます。このため、ヒトは他の動物と比較してより自由な選択意志やより高度な情報創造能力を持つのです。

最後に、脳が意識を創発する過程をダイアログラムで表現してみましょう。具体的には、シナプス、神経回路、脳と環境という三つの異なる階層で、中心・周縁・外部の三者がより大きな系=ループを関係創発する様子を順に『絵説き』します。各階層で関係選択を担うゼロ点が主体=「意識の座」です。

まず、シナプスにおける意識の創発のダイアログラムによる表現です(図16)。シナプスでは、神経伝達物質が拡散に伴い根子レベルで運動方向を変化させること(=質量性)が選択論となり、心理値を変化させます。ここではシナプス前部・シナプス間隙・シナプス後部を中心・周縁・外部とします。

シナプスのダイアログラムでは、神経伝達物質が拡散してシナプス前部からシナプス後部へと到達する様子を示します。シナプス間隙は神経伝達物質をシナプス前部へと回収していた状態からシナプス後部へと拡散する状態へと変化させる関係選択をすることで、ループを成立させ、心理値を平等化します。

シナプスのダイアログラムで、心理値ゼロのシナプス間隙(周縁)が関係選択の主体となって、シナプス前部(中心)とシナプス後部(周縁)の正・負の心理値を相殺し、共にゼロへと平等化します。これにより、これら三者による大きなループ=系を形成すると共に、系としての高次の意識を獲得します。

なお、シナプスのダイアログラムでは表現していませんが、シナプス間隙に放出された神経伝達物質の回収を担っているのはグリア細胞とされています。グリア細胞の存在によって、神経伝達物質の『拡散⇔回収』という両矢印が成立し、物質系としてのループの形成が可能となっているのです。

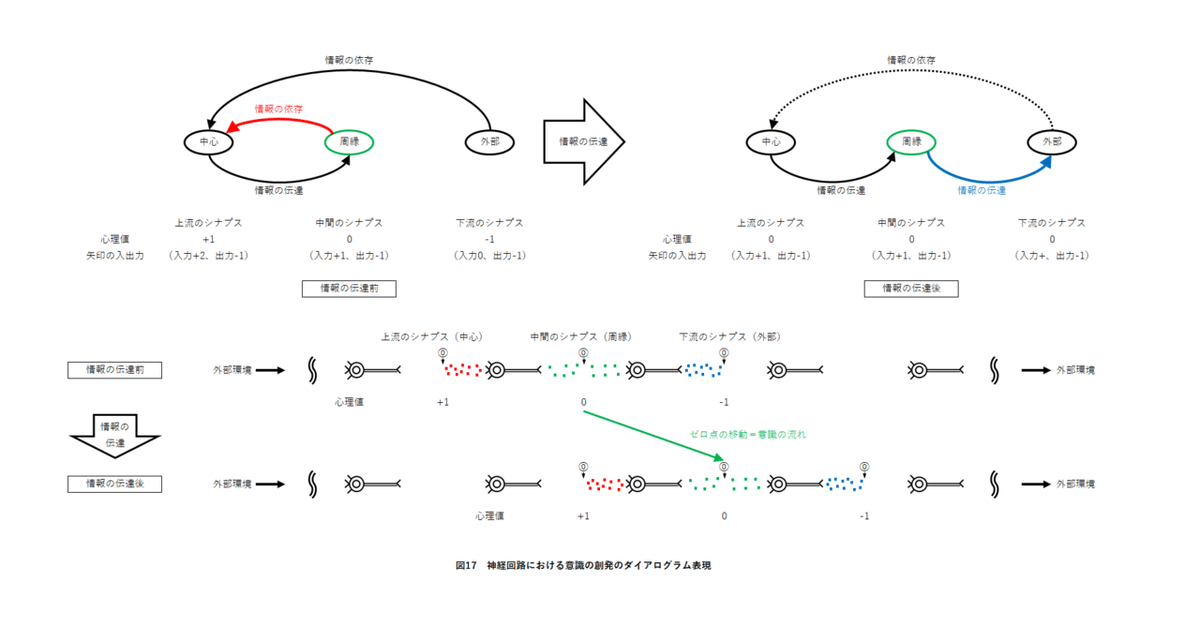

次に、神経回路における意識の創発のダイアログラムによる表現です(図17)。神経回路では、中間に位置するシナプスが上流のシナプスからの情報を下流のシナプスへと伝える過程が選択論となり、心理値の変化を生じます。上流・中流・下流のシナプスをそれぞれ中心・周縁・外部とします。

神経回路のダイアログラムでは、シナプスの集団がニューロンを介して上流から下流へと情報を伝えていく様子を示します。中間のシナプスは、伝達を終えた上流のシナプスからの情報を、まだ伝達が始まっていない下流のシナプスへと伝えるように関係選択することで、心理値の変化を伝播させます。

神経回路のダイアログラムで、心理値ゼロの中間のシナプス(周縁)が関係選択の主体として、情報を上流のシナプス(中心)から下流のシナプス(外部)へと伝えることで、心理値のゼロ点が移動していきます。この心理値のゼロ点=主体が「意識の座」であり、この移動が「意識の流れ」となるのです。

つまり、神経回路のダイアログラムが示す通り、「意識の座」=「意識の核」=「ホムンクルス」は、どこかに固定されているわけではないのですが、脳の神経回路の中のどこかに確かに存在しているのです。そして、この「意識の座」が神経回路の中を浮動することで私たちの「意識の流れ」が生じます。

最後に、脳と環境における意識の創発のダイアログラムによる表現です(図18)。脳=中心、環境=外部とすると、関係構造の中でこれらの境界=周縁となる部分がどこかに存在します。そこが「意識の座」であり、これが主体として関係選択することで、脳と環境は大きなループ=系を関係創発します。

脳と環境のダイアログラムにも示す通り、物質系が関係創発する過程で、系としての選択論の主体となるゼロ点は基本的に一つです。このゼロ点が「意識の座」であり、ここに「私の心」が存在します。脳と環境の関係構造の中にも「意識の座」はただ一つ存在し、この関係選択が環境との関係を決めます。

脳と環境との関係を考える時、環境の中に情報の源があるとする「アフォーダンス」の考えがあります。しかし、「アフォーダンス」は半分であり、脳の中にも情報の源はあるのです。この脳が湧き出す情報がクオリアと志向性です。意識=クオリア+志向性は環境=アフォーダンスと系を関係創発します。

脳と環境の系の関係創発は、前述の波動関数の統合と選択を拡張したものでもあります。脳の波動関数と環境の波動関数とが統合され、両者のより大きな系としての波動関数による選択を実現するというわけです。アフォーダンスとクオリア・志向性という概念もこのようにして結び付けることができます。

環境から与えられた情報=アフォーダンスは、脳の中でクオリアという情報に変換、再生成されます。各クオリアは、脳の中に存在し浮動する「意識の座」で一つに統合され、「私の心」を生じます。「私の心」は、分岐していく神経回路のルートを志向性として選択し、行動を表して環境を変化させます。

地球科学と生物学の科学革命研究も参考に意識の存在意義を考えてみます。物質は多様な地球環境と『地学進化』を通して生命を創発し、『関係進化(親化)』を経て遂に脳という精緻な物質系を創発しました。脳は高次の意識を実現し、環境との利他的関係、統合された系を創発しようとしているのです。

心脳問題と関連して、コンピューターや人工知能と脳や意識との関係も論じたいと思います。まず、既存の計算機・コンピューターは本質的に確率論を含まない決定論的過程なので、これらは心・意識を持ちません。従来の計算機を物質的基盤とする人工知能・人工生命も同様に心・意識を有しません。

確率論を担う肉体=物質(無)が無ければ心は存在しません(『物心不二』)。既存のコンピューターは設計上、決定論的過程となっているので、物質系としての心は持たないのです。ただし、これらのコンピューターもその辺の石ころと同様、根子のレベルでは物質としての心を有します(「汎心論」)。

確率論を担う肉体=物質(無)を離れて心は存在しないので、意識のコピーも原理的に不可能です。コピー先の新しい物質に宿る意識はあくまでもその物質としての新しい別の意識となります。もちろん、従来のコンピューターは決定論なので、これに確率論を含む意識を写すこと自体が原理上不可能です。

同様の理由で、脳を外部の電気回路などと接続したとしても、脳という物質系が受け持っている部分の心・意識は脳から離れることはありません。この手法で外部と情報を伝送し合い感覚や意識や行動を拡張することは可能でしょうが、脳が受け持っている意識そのものを外部に伝送することは不可能です。

心脳問題と関連して「輪廻」の謎があります。「死んだ人間の意識はどこに行くのか?」という問いです。おそらく、物質や根子(魂子)のレベルでは魂は輪廻しています。しかし、生命が死に、物質系が解体されると、物質系として持っていた高次の意識や記憶も解体され、リセットされると思われます。

一般的に言って、私たちには生まれる前の意識や記憶はないと思います。人間が死に、これを構成していた物質系が解体されて、散逸した物質がまた新たな生命として生まれ変わる過程は、生きている人間が眠り、また目覚めるのとは異なるプロセスであり、意識や記憶も同様の過程は辿らないのでしょう。

心脳問題の応用としては、心の創造が可能となるかもしれません。根子や無に起源する本質的な確率論を含む物質系を創成すれば、高次の選択論=心も創造できる可能性があるのです。量子的な不確定性=確率論を動作原理として含む量子コンピューターも心を持つ物質系の候補となると考えられます。

従来の計算機は確率論的過程を乱数表の様な形で疑似的に再現しているのだと思います。人工知能(AI)もこれを使って人間の脳に近い能力を実現しているのでしょう。しかし、乱数表は整数=可算集合である一方、関係構造は実数=非可算集合ですから、これがAIと人間の脳の差となるのでしょう。

量子コンピューターは実数=非可算集合で表される本質的な確率論を含みますから、人間の脳に匹敵する能力を獲得する可能性があります。とはいえ、量子コンピューターと人間の脳の共通点・相違点は私にもまだよく分かりません。心の創造にはもっと異なる物質系の設計が必要となるのかもしれません。

それでは、最後のまとめに入ります。まず、意識とは世界そのものではなく世界を象(かたど)った『像(ぞう)』です。私たちの意識=主体を離れてこの『世界の像』は存在しません。客観的に思える科学的知識もこのような『世界の像』に過ぎず、この意味で「世界は存在しない」のです。

しかし、逆に言えば、空想の産物も科学的知識も、創造(想像)された情報=クオリアとして確かに脳の中に存在しています。これらは神経細胞の集団が象った世界です。脳という物質=正負根子を介して、精神=無が考えている、「脳という物質が考えているわけではない」はこの意味で正しいのです。

そして、脳=対象の立場から想像することで脳が志向性=選択意志を持つ主体であることを発見しました。他者の主体的意志を認めることで、私たち自身も意志を持つ主体的存在だと確かに言えるようになったのです。他者の心を想像することで、自分の心の存在を証明できる。『彼想う故に我在り』です。

宮野公樹さんが指摘する通り、1秒後も世界が存在するかは分かりません。しかし、無があるから正根子と負根子があり、正根子と負根子があるから無があるという関係、正根子と負根子、正物質と負物質、脳と環境の関係があります。「世界」があるから「私」がいて、「私」がいるから「世界」がある。

「世界」の存在が「私」の存在の根拠となり、「私」の存在が「世界」の存在の根拠となる、唯物論と観念論(唯心論)の止揚。「私」と「世界」との波動関数の統合と選択として、「私」と「世界」との系の関係創発として、「私」と「世界」はいずれ結ばれる、そんな『私と世界との約束』があります。

脳科学の最大のテーマ『心脳問題』は、物と心は表裏一体であるという『物心不二』の仮説によって解決できるはずです。人間の脳という精緻な物質系が織り成す高度な意識を理会するには、基礎から展開してまだまだ多くの理論的考察・実験的検証が必要となるでしょうが、その端緒は示せたと思います。

最後に、脳科学の科学革命、『物心不二』の革新が示す今後の展望をイメージしてみましょう。自然科学分野の一連の科学革命によって、私たちは自らが心を持つ主体的存在であると言えるようになります。『心的現象もまた自然現象の一部である一方で、自然現象もまた心的現象の一部である』のです。

自然科学の21世紀の科学革命によって、物を追究してきた自然科学が心の存在を許容できるようになります。物と心の境界を取り払うことができるのです。ここから、自然科学のパラダイムは「客観」的「説明」から『主体』的『意志』へと大きく転換します。自然科学が心の学問の基礎となるのです。

そして、自然科学と人文・社会科学、「二つの文化」の断絶を乗り越えるべき時が来ました。人文・社会科学はこれまで基礎が脆弱でした。『自然→人間→社会』という階層構造において基礎となるべき自然科学との断絶があったからです。しかし、自然科学のパラダイムシフトによって断絶は解消します。

自然科学のパラダイムシフトによって、人文・社会科学もようやく自然科学を基礎として展開していくことができます。では、人文・社会科学は今後、何を目標とすべきでしょうか。ここで重要になるのは、私たち人間それぞれが個々に持つ意識もさらに関係創発できる、人類の『統合意識』の可能性です。

ガブリエルは「新しい実在論」として、「意味の場」を共有するという考えを示しています。この「意味の場」の共有を人類の『統合意識』の創発と考えることができるでしょう。「意味の場」を共有することで、私たちが個々に持つ『世界の像』を統合し、人類の『統合意識』を創発することができます。

「意味の場」を共有し、人類の『統合意識』を創発するには、私たち人間が主体として互いにコミュニケーションすることが必要です。コミュニケーションには自らの意思の表現も必要です。主体同士が互いに意思を表現し合い、理解し合うことで、これらが系としての意識を関係創発するのです。

人文・社会科学はこれまで「主観」同士の間で成立する普遍性、「間主観的真理」を追究し、現象を「記述」してきました。この意味では「客観的真理」を追究してきた自然科学と同様に、人文・社会科学もあくまで「観察者」に徹していたのです。これは科学や学問、知というものに共通した態度でした。

しかし、「意味の場」を共有し、人類の『統合意識』を創発するには、私たちは皆、「観察者」として一方的に「記述」するのではなく、『主体』として互いに『表現』し合わなければなりません。人文・社会科学のパラダイムも「間主観」的「記述」から『間主体』的『表現』への転換が必要なのです。

脳科学の『心脳問題』というテーマを解決する『物心不二』の革新は自然科学の各分野のアイデアを結集することで実現しつつあります。そして、脳科学の『物心不二』の科学革命は自然科学から人文・社会科学へと展開していきます。しかし、理論はまだまだ未完成・未検証で、波及効果も未知数です。

私たちの心を理会することで自然科学の科学革命は完成します。脳科学は自然科学のゴールであり、人文・社会科学への架け橋です。脳科学の科学革命のテーマ『心脳問題』、パラダイムシフト『二元から不二へ』をご理会頂けたでしょうか。『物心不二』もまだ仮説です。共に科学革命を実現しましょう。

以上で、『21世紀の科学革命のアイデア』第6弾 脳科学編の連続ツイートを終わります。科学革命は挑戦的な課題です。人類の力を結集することで実現します。私たちの想いを統合しましょう。それが # 21世紀の科学革命 、 # 弘学革命 です。貴方の想いも力になります。ぜひご参加を!

# 21世紀の科学革命 のアイデアの発信、次回の予定は科学・学問総集編です。自然科学分野のダイジェストに加え、他の学問分野の今後の展開の予想を簡単に示します。そこまで手が回っているわけではないので冒険です。からこそ弘学は全ての学問を愛しています。 # 弘学革命

連続ツイート『21世紀の科学革命のアイデア』第6回 脳科学編(後編)の冒頭ツイート

それでは今日は今から『21世紀の科学革命のアイデア』第6弾 脳科学編(後編)の連続ツイートを始めたいと思います。前回の前編の続きとなっております。今回も長くなりますが、お楽しみ頂けると幸いです。では始めましょう。

— 弘学研 (@gugakuken) January 29, 2019

連続ツイート『21世紀の科学革命のアイデア』第6回 脳科学編(後編)の紹介ツイート

【紹介】連続ツイート『21世紀の科学革命のアイデア』第6回 脳科学編(後編)

— 弘学研 (@gugakuken) April 30, 2019

脳科学編(後編)では、意識の創発を物質系の化学のダイアログラムで表現し、AIとの関係や『物心不二』の革新の自然科学から人文・社会科学への展開を論じます。後編は下のツイートからです。https://t.co/TrSyhKgPqz