『日本人の源流』斉藤成也著 読了

<概要>

現代&古代DNAの解析により、日本人の源流をこれまでの「縄文系」「弥生系」の「二重構造モデル」を踏襲しつつ、もう一つの源流「海の民」を加え、「三段階渡来モデル」を提唱した遺伝学者の著作。

<コメント>

『交雑する人類』では日本人に関する内容がわずかだったので、更に日本人について深堀すべく、『交雑する人類』で紹介されていた遺伝学者、斉藤成也教授の代表的著作を読了。

本書では、日本列島の範囲を樺太・千島列島まで広げた「ヤポネシア」という地域を新たに設定。

ヤポネシアを対象に、これまで考古学・人類学で定説とされた「二重構造モデル」を踏襲しつつ、「三段階渡来モデル」を新たに提唱。

二重構造モデルとは、ヤポネシア人は、ヤポネシアに上陸した「縄文人=狩猟採集民」と「弥生人=農耕民」の二重構造、というモデル。

まずは縄文人の狩猟採集民がヤポネシアに定住して、しばらく時をおいて以降、縄文社会を形成。

その後に稲作農耕とともにやってきたのが弥生人=農耕民。

この二つの系統が混血したのが日本人だという説。

うち縄文系主体の系統が色濃くDNAに反映されているのが「アイヌ」と「オキナワ」。一方で弥生系がDNAの主体を成す系統が「ヤマト」。

著者が主張する「三段階渡来モデル」では、「二重構造モデル」をさらに深掘りし、弥生系と血統が近い「海の民」を新たに加えるとともに、弥生人の渡来を「4400年前」と「1700年前以降(古墳時代以降)」に分類。

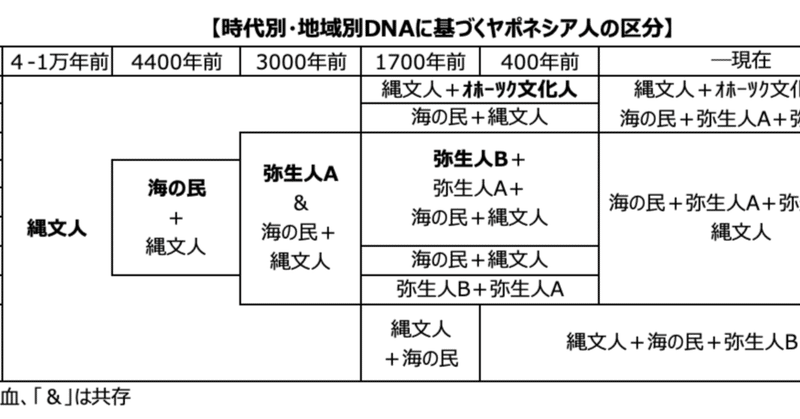

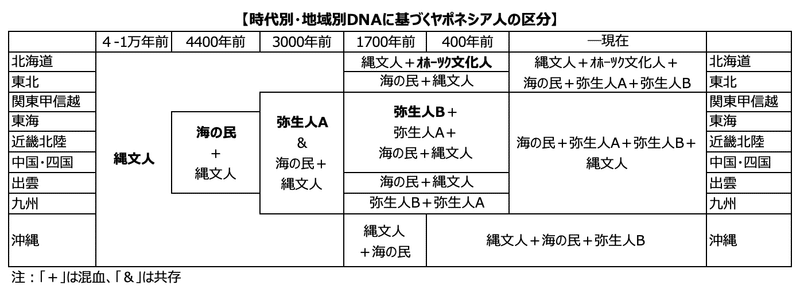

この結果、三段階渡来モデルを整理すると下表のとおり「縄文人」「海の民」「弥生人A」「弥生人B」に区分(本書163頁-172頁あたりを参照)。

これを『交雑する人類』に連携してみると、狩猟採集民としての5万年-1万年前に東アジアにやってきた「古代東アジア人」が「縄文人」として、ヤポネシアに北から南からと、到来したのかもしれません。

一方で農耕民としての「弥生人A」は、東アジアで1万-5千年前に形成された、雑穀農耕の「黄河ゴースト集団」と、稲作水田&雑穀農耕「揚子江ゴースト集団」のうち、ヤポネシアには稲作水田とともにもたらされたわけだから、もしかしたら「揚子江ゴースト集団」の沿岸住民が「海の民」で、沖積平野の住民が「弥生人A」なのかもしれません。

そして、これを地域別にどのようなDNAの系統をたどって今に至るか、さらに整理したのが下表。

アイヌは縄文人とオホーツク文化人のDNA系統で、大多数のヤマトは、DNA系統がおおよそ

「(海の民)6:(弥生人A+弥生人B)2:(縄文人)1」の割合と計算(本書163頁図49参照)。

海の民由来のDNAが半数以上占めるということは意外な印象ですが、オキナワ系統の割合「(海の民)8:(縄文人)2」をみると、全般的にヤポネシア人はアイヌ除き、海の民由来のDNAシェアが相当高いのかもしれません。

また、特徴的なのは3000年前から1700年前(古墳時代)まで、海の民と縄文人の混血集団は、弥生人Aとは混血せず棲み分け。たぶん、狩猟採集メインの縄文人&海の民集団は、海岸沿いや山中、洪積台地に住み、農耕民集団は、沖積平野に住むなど、棲み分けされていたのかもしれません。

そして1700年前より、天皇家の先祖かもしれない農耕民第2波の弥生人Bがやってくるに至り、海の民と縄文人の混血は、弥生人A・弥生人Bと交雑しますが、一部は東北地方(エミシ)や出雲地方に追いやられ「まつろわぬ人々」となります。このように「まつろわぬ人々」がちゃんとDNA解析で、その存在が明確になりつつあるというのは、全ゲノム解読が容易になった現代ならではの仮説。

上表では表現しませんでしたが、たぶん南九州の「クマソ」も同じ血統の集団(海の民&縄文人)なのかもしれません(詳細は以下)。

そして明治以降の近代化によってヤマト人の交雑はさらに深まったのではと思われます。

■中国人同士よりも遺伝的つながりが近い日本人と韓国人

これは考古学的な仮説からも有名な話ですが、北方中国人と南方中国人の遺伝的な差異よりも、日本人(主にヤマト)と韓国人(朝鮮人)との差異の方が遺伝的には近いのです。

そしてアイヌとヤマトの違いよりも近い。

言語学的にも日本語と韓国語は近く、普通は3年以上かかる語学の習得も、韓国語に限っては一年で習得できるとも言われていますし、考古学的にも特に朝鮮半島南部と日本列島南部は、ほぼ同じような古代の土器が出土するといいますし、遺伝学的にも日本人と韓国人は非常に近い集団なので「日本人と韓国人は同じルーツを持つ仲間」といっても過言ではありません。

とくにヤマトは、「海の民」由来と「弥生人」由来のゲノムが、韓国人と近似しているらしい。

このように「古代DNA革命」によって、全ゲノムを解析されてしまうとその説得力の高さに、異論を唱えるのはほぼ困難な状況になりつつあるのが、これからの人類学なのかもしれません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?