現場で見つけたこの木なんの木気になる木

現場にはどんな広葉樹が?

現場では日々植林に向けて下刈りを行い、背丈を超える草本植物がなくなり見晴らしがすっかり良くなっています。

しかしせっかく現地で多くの植物が繁茂しているので、いくつか植林を邪魔しないで済みそうな木々は残すことにしました。

まだ若い木々ですが、成木の特徴をすでに持ち合わせており、これからどんな樹種がこの土地で優占していくのかを垣間見ることが出来ます。

ところで、これらの木をどのように見分けたらいいでしょうか。

樹木というのは、幹が茶色で葉が緑色。

色の程度の濃ささえ違えど大抵そうです。

しかしその生態、葉の形、枝ぶり、におい、手ざわり、花や実、美味しさ、奇抜さといったら大変なふり幅があります。

今回はここまで無事に成長した稚樹・若木にはどんなものがあったのか、見極めポイントを交えながら、広葉樹紹介第一弾です!

(参考:『樹木の葉 実物スキャンで見分ける1100種類』 林将之)

クロモジ

トトロの住んでいる大きな木『クスノキ』と同じクスノキ科の植物です。

クロモジは大きくは成長せず、パッと見た感じでは大きな特徴がありませんが、枝が高級つまようじの材料になったり、かつてはその芳香が重用されて、葉の成分から抽出した油分が香料や化粧品などに使われていました。

公園や街路樹でクロモジより身近にある「クスノキ」を見つけることがあったら、ぜひ葉をちぎってにおいをかいでみてください。同じようなにおいがしますよ。

クリとクヌギ

実こそよく知られていますが(クヌギはドングリを実らせます)、葉でも見分けることが出来ます。

最も大きな違いは、葉のふちのギザギザの部分を鋸歯(きょし)というのですが、鋸歯の先まで緑色になっているのがクリ、色が抜けているのがクヌギです。幹も、クリのほうが平らな面が残り、クヌギはごつごつするなどの違いがあります。

本当は分けてご紹介したかったのですが、葉が日に焼けて古くなっていたのもあり現場のクリ(もしくはクヌギ)を完全に見分けられませんでした。悔しいですが、まっさらな葉をつける来年が楽しみです。

(少なくともクリはありました!)

ヌルデ

日本では代表的な先駆植物で全国的に見られますが、ウルシの仲間で触れるとたまにかぶれることがあるので気を付けましょう。

葉と一体化した枝に整列して葉がついているように見えますが、実はこれ全体で一枚の葉で、羽状複葉と言われる形です。とはいえその中でも真ん中の枝(葉軸)に葉(翼)が残っている種は珍しく、見分けやすい樹木です。

ガマズミ

落葉寸前でした。ガマズミは葉の形にバリエーションが多く(変異)、これとあれが同じ種類か!?となることもありますが、共通の特徴として葉だけでなく枝や新芽までが短い毛におおわれて、手ざわりを例えるならビロードや薄めの裏起毛の生地に近いでしょうか。ぜひ一度さわって頂きたい樹木です。梅雨時にはあじさいを細かくしたような白い花が見られます。

クサギ

においをかぐと独特の臭さがあり、赤い星形のがくの上に青い実をつけるのが特徴です。実は皆伐地にはまだ見られなかったものの、隣接する人工林内で多く見られ、典型的な先駆種なのでこの現場でも繁茂するかもしれません。葉は大人の手のひら大になりますが、その薄さと柔らかさからか虫食いがあちこちで見られました。

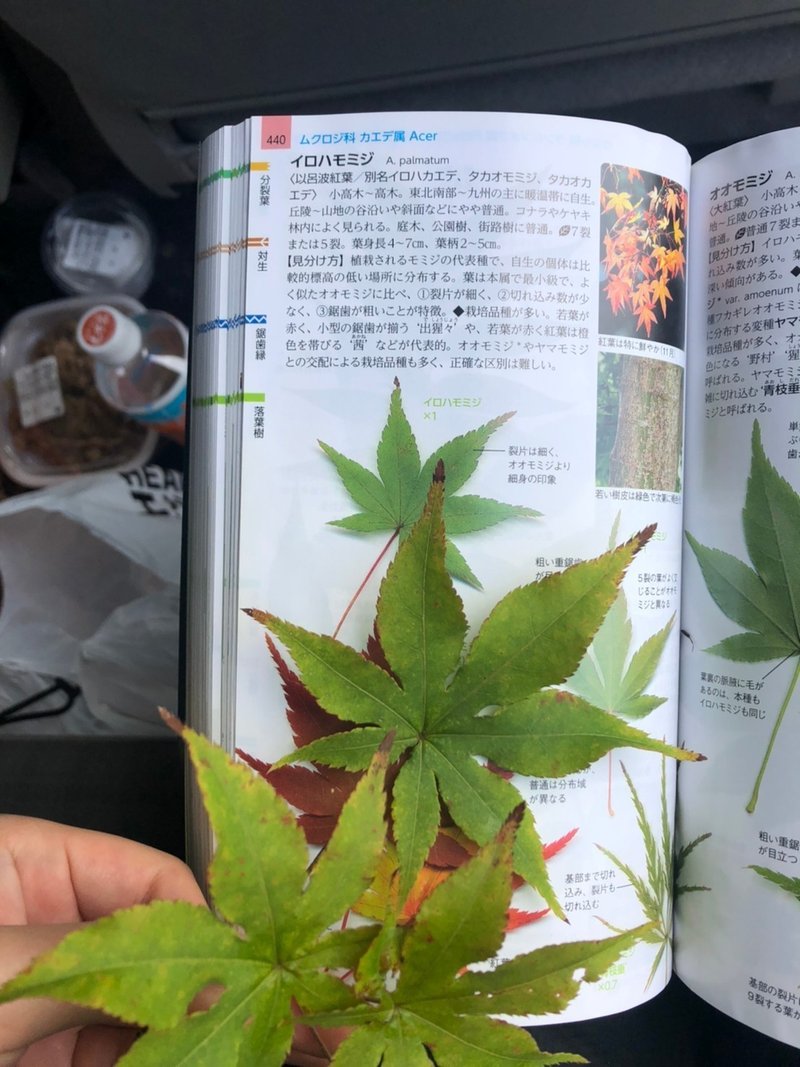

イロハモミジ

紅葉の季節によくみられるモミジやカエデですが、イロハモミジはその中でも代表種です。庭木や社寺、公園などで植栽として見ることがありますが、野生でも意外と自生しています。現場では一本、それも子供の背丈ほどのものしか確認できませんでしたが、将来の紅葉狩りスポットになることもなくはないでしょう。頑張って生き残ってほしいですね。

人工林以前の森には、どんな木が生えていた?

他にもたくさんの若い木本植物が見られましたが、紅葉や落葉が始まり見分けるのがなかなか難しくなってきました。

どんな樹木が生えているのかを観察するのは、面白さや興味があるのはもちろんですが、人工林に置き換えられる前にこの山ではどんな森林が形成されていたかを知るヒントになるからです。

日本では多種多様な木々が森を構成していますが、その種類は土地によって大きく異なります。日本は国土面積のわりに豊かな風土・気候が見られますが、その気候が森林を形成する樹種や形態をおおまかに決定します(ほかにも降水量や標高も影響しますが)。

例えば高温多湿な沖縄県では「亜熱帯多雨林」と呼ばれる森林を形成し、東南アジアの国々と近い植生が見られます。

一方北海道では冬の寒さに耐えることに特化したエゾマツなどの「針葉樹林」が見られます。

また、本州でも2500mを超すような標高では、その厳しい環境から樹木は高木としては分布できなくなり(森林限界)、背の低い草本植物が多くなります。

今挙げたのは極端な例ですが、本州の森林の多くは比較的暖かい土地で一年中葉をつける「照葉樹林」か、越冬するために冬に落葉する「夏緑樹林」のどちらかに分類されます。そのため天然更新に委ねず新たに植林する時は、その土地がどんな気候でどのような特性をもつ植物があるかを観察し、植林する樹種を見極める必要があります。

余談ですが、同じ落葉樹でも日本で見られる夏緑樹林に対して、海外の熱帯・亜熱帯地域の一部には、乾季に落葉する雨緑樹林というのがあります。

今回この現場で確認できた木本植物は、紹介していないものも含めて落葉樹のみで、この現場は人工林に置き換えられる前は、夏緑樹林が形成されていた可能性があります。

ただこちらの現場は、照葉樹林を形成する暖温帯との境目辺りにあります。照葉樹林にも落葉樹が多く混ざっているので、ここにあったのが必ずしも夏緑樹林とは言えません。また、今後の気候変動などによって、優占する植物が変化していくことも十分あり得ます。

いずれにしろ針広混交林を目指して施業するためには、その土地に適した樹種を選ばなければいけません。まだまだ判断材料が少ないため、今後は現場の若木だけでなく、周辺に残っている成熟した広葉樹林を観察していきます!

■氏名:清水美波

■所属:GFnote編集部ライター

■紹介文:神奈川県出身。幼少期からの外遊び好きが高じて、また一方で身近に遊べる自然環境が少なかったことが心残りでこれからは森林や植物に関わって生きていきたいと考えている。現在千葉大学園芸学部で森林情報の解析を専攻。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?